調動基層群眾參與“鞏固脫貧攻堅成果”初探

王立平

(攀枝花學院馬克思主義學院,四川 攀枝花 617000)

前言

2020年“精準脫貧”收官,實現“全面小康”勝券在握。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》指出:“十三五”時期我國“脫貧攻堅成果舉世矚目,五千五百七十五萬農村貧困人口實現脫貧。確保如期打贏脫貧攻堅戰,確保如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標,為開啟全面建設社會主義現代化國家新征程奠定堅實基礎。”中國走向現代化強國的發展道路規劃清晰,腳步堅實,脫貧攻堅事業光榮而艱巨。經過“十三五”時期 “嵌入式”的“精準扶貧”,“后脫貧”階段將常態化地以“鞏固脫貧成果”來“防貧”,治貧動力也將由外驅型的“要我脫貧”向內生性的“我要脫貧”“我要致富”轉化。面對脫貧后“防貧”這一時代新課題和艱巨任務,研究如何全面“調動基層群眾參與鞏固脫貧攻堅成果”,防止貧困再生具有極強的現實意義。同時,對基層群眾在“防貧”治理的參與方式、方法、制度、手段、內容等進行系統設計和創新實踐,也是當前黨和政府農村工作的中心內容之一。最后,“治貧”與“防貧”的系統研究和解決也必將能充實中國特色社會主義理論體系的理論內容和創新實踐。

1.科學界定“基層群眾”

“基層群眾”是一個慣用語,特指國家治理體系中政策的最終適用者和參與者。我國國家行政體系分為中央、省部級、地廳級、縣局級、鄉科級5個層次。“基層”普遍被理解為縣級以下各部門及鄉、村等各級政府和組織。農村的民意代表,婦聯、共青團、合作社、聯合會、個體戶和鄉鎮企業、個體經營戶等也是“基層”,在基層治理中發揮重要作用。因此,農村農業視野下的“基層群眾”既應包含“基層”黨政組織、群眾組織、合作經濟組織、個體經濟組織,也包含組織成員、承包戶、脫貧戶、農村中間收入群體、職業農民等。“基層群眾”稱謂實際是把“基層”和“群眾”兩個范疇相融、整合為一個范疇使用,目的在于避免二者割裂,利于走群眾路線,既發揮“基層”和“群眾”二者聯動優勢,又能防范政策在實施過程中產生末端梗阻,在“基層群眾”的共同體意識下形成“鄉村振興”與“鞏固脫貧”之間聯合治理的優勢。既可避免在脫貧治理中過度條塊化而造成的“頭痛醫頭,腳痛醫腳”“事不關己”“人事分離”等推諉塞責,又能使得“鞏固脫貧”的參與者更加全面廣泛,手段方法豐富多樣、系統立體。

2.基層群眾參與鞏固脫貧攻堅的制度與機制

2.1 基層群眾參與的制度設計

人的自然屬性和社會性決定了人類行為動機的復雜性。鞏固脫貧攻堅成果參與對象的動機方面,應設計采用政治的、經濟的、文化的、心理、社會的多種途徑來調動,激發他們實現價值,鼓勵他們積極參與并創新而為。

基層政府及黨政職能部門主要采用行政的手段來激發調動。這些部門代理國家履行執政職能,執法和管理基層社會事務。推動扶貧和鄉村振興,不折不扣地落實中央精神和文件是其分內之責。科學、高效、精準使用國家財政的資金支出,用好政策和法律,做到為黨分憂,為民用權,為民執政,執好政理所應當。“精準扶貧”之所以能取得全面的勝利,與中央對基層人、財、物的大量投入和政策落實分不開,同時也與中央三令五申,多次開展督察、檢查、評估、問責等監督機制和手段密不可分。即使政策科學合理,上級重視,按照行政權力的逐層遞減原理,諸多文件政策到了基層不是“不折不扣”,而是已經被嚴重地“打折扣”,甚至完全走樣。因此,激發政府行政職能部門的參與必須采用:機構設置、職能設定、行政督察、考核、行政評估、行政獎懲等方式,做到權責配套,考核與獎懲并用。

村、社組織中的干部是當地“能人”。這支干部隊伍收入并不高,也沒有“正式編制”,他們重在“隱形”利益、心理滿足和鄉土社會中獨有的歸屬感、榮譽感。對利益少而事務多的“扶貧”工作,村社干部干事創業的積極性難以調動發揮。激勵調動的方法可采用“任務承包”“典型示范”“評優評獎”“升職升遷”“長期任用”“給予事業編制”等方法激勵推動,并發揮榜樣示范作用。

鄉村企業、合作社、農場主、私營業者的激發調動宜采用政策與經濟結合的手段。這些經濟組織可與政府簽訂對貧困戶的長期扶持的“幫扶協議”(5-10年以上),政府則在職權的范圍內給予土地、政策、金融、產業、稅收、補助等獎勵或優惠,輔以道義激勵和榮譽表彰,如授予年度的“精神文明獎”“扶貧先進”“扶貧貢獻獎”等榮譽稱號。

脫貧戶身邊的親戚、朋友、鄉鄰的調動需要通過基層黨員、干部發揮組織力、影響力、說服力,做好前期的思想工作,激發他們對脫貧戶關愛之情,鄉鄰之誼,推動他們對幫扶對象給予關照、關愛、施加教育和觀念影響,發揮互助救濟職能,影響感化其思想觀念。

其他社會組織、志愿服務組織的激發調動主要通過輿論引導和媒體宣傳,引導帶動更多人關注、關愛、協助,在參與中奉獻愛心,承擔社會責任。

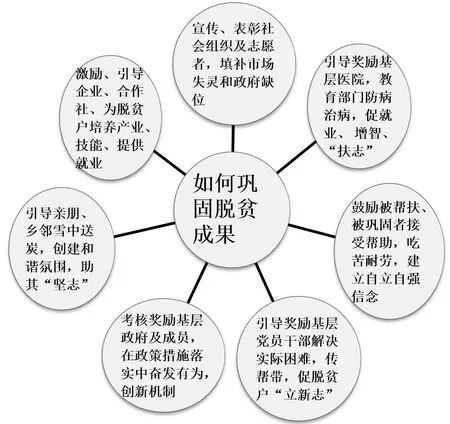

2.2 激發調動基層和群眾內生動力的機制問題

黨是扶貧工作的倡導者和領導者,應重視并充分發揮基層黨組織優勢、制度優勢和領導核心作用。黨委應設置綜合性的扶貧機構并理順機制。以機構建立為前提,分配職能,完善機制,系統考核基層黨政職員,促使他們在政策落實中奮發有為,能因地制宜地利用資源和條件,創新機制,創造方法開展脫貧工作。引導、調動、獎勵黨員,發揮村、社干部傳、幫、帶作用,促進脫貧戶在新起點上“樹新志”“立鴻鵠志”。鼓勵被幫扶、被鞏固對象接受必要的后期持續的幫助,培育“脫貧戶”吃苦耐勞的品行,樹立自尊自立自強觀念;引導獎勵基層醫院及時救治小病,監控、預防大病和傳染病;義務教育,職業教育和高等院校要把“勤工助學”“促貧困生就業”作為本校貧困學生工作的重要政治任務;親戚、好友、村社鄉鄰要多“雪中送炭”,解“燃眉之急”,為脫貧戶創建和諧的人際關懷和比、超、趕、爭的競爭氛圍,助其“堅志”;激勵并引導基層企業、合作社、承包戶、農場主、周邊農戶幫助脫貧戶培育產業,傳授勞動技能與運用技術,并優先雇用來自貧困家庭者就業;積極穿針引線,打通梗阻,創造條件,大力宣傳和表彰各級各類社會組織、志愿群體開展捐贈、贊助、幫扶,鼓勵他們參與特色農產品購銷,以此填補市場失靈和政府缺位。

發揮政府、市場“兩手”的職能,凸顯政府和市場各自特色和優勢。政府和市場被稱為“看得見的手”和“看不見的手”,發揮“兩手”職能,兩手都要硬。黨和政府主要是領導問題,“領導”是對人財物的聚集、使用和支配。沒有中國共產黨的領導就沒有“精準扶貧”的提出,在全面小康和社會主義現代化建設的征程上,黨的領導是脫貧攻堅勝利的根本保障,必須緊緊信任和依靠黨和政府。同時,在社會主義市場經濟體制下,市場作為生產要素調配的手段和方法,具有自主性、高效性、靈活性,市場可以調動諸多要素來彌補政府的不足和政府缺位。因此,在激發基層群眾內生動力的實際操作和機制建立中同時需要“看得見得手”——黨和政府的權力和職能,也要發揮“看不見的手”——市場的機制和功能。

“鞏固脫貧攻堅”不僅僅是幫助貧困群體在經濟收入數字指標上的持續超越和達成,更要在思想觀念上的不斷革新。在激發調動脫貧的內生動力中,被幫扶者觀念、價值、態度和行動力的培養和建立是根本性核心性的問題。要通過顯性的和隱性的手段,用春風化雨般的手段和方法對被幫扶戶感化、激發、調動,強化脫貧意愿,形成戰勝貧困的意志力。促使他們完成“知——情——意——行”的順利遷移和過度,穩固建立起“勤勞致富”和“幸福都是奮斗出來的”的勞動觀、奮斗觀和榮辱觀。這一過程艱巨且漫長,并且伴有反復,短則三五年,長則十來年。所以,必須調動周邊鄰居、群眾、基層黨員,干部、親戚、朋友多方參與。讓 “村中人”“身邊人”“家族人”成為“影響者”,發揮其思想幫扶和教育職能,讓家風、民風、村規民約中的文化精髓,形成正風正氣,感染、教育被幫扶者,做到“扶貧”“扶智”“扶志”并行。

調動基層群眾參與的機制示意圖(圖一):

2.3 調動基層群眾參與的方式、內容和功能

“基層群眾”參與群體為:基層政府、黨組織及成員;醫療、教育、衛生部門;村、社干部;基層企業、農業合作社、農場主;親戚、朋友、鄉鄰;其他社會組織及志愿服務群體;被幫扶和鞏固對象7大類。激發的方式設計為:政府文件、法律、制度、經濟、政治等手段。參與的方式是指方向性的、宏觀性的內容和領域;參與的內容是指解決具體繁雜事務的手段、方法。

表1 基層群眾的調動方式、參與方式、參與內容、實現功能

3.深化“鞏固脫貧攻堅成果”與“社會主義現代化”關系認知

“鞏固脫貧成果”“全面建成小康社會”是“社會主義現代化強國”大業之基。底線思維、辯證思維和系統思維在調動基層群眾內生動力中是有效的思維工具,利于我們清楚認知工作的目標和重點任務。底線思維是指重視并始終關照農村弱勢群體中的“貧困群體”,防止新的貧困出現和這些群體的再度“返貧”,及時預警并及早消除返貧苗頭,做到小康路上“一個也不能少”,以此彰顯并充分實現社會主義的本質內涵和制度優勢。辯證思維和系統思維運用中要做到把“防貧”“脫貧攻堅”“鞏固脫貧成果”“全面小康”“現代化強國”“中華民族偉大復興”之間的關系放在社會大系統和長遠的宏偉目標實現中去思考,它們之間既不能割裂也不等同,具有各自相對獨立的價值目標。“脫貧”作為“全面小康”的內在要求、基礎和前提,“脫貧”也僅僅是“全面小康”的條件之一;“全面小康”又是“社會主義現代化”的基本要求和起點,三者相互關聯,層層依托,把社會主義現代化強國的艱巨任務、階段目標逐步分解和層層落實,三者之間內涵和外延不斷豐富和拓展。把“脫貧”等同“全面小康”,把達到“全面小康”就等同于“現代化強國”是短淺目光和有害思維。要從經濟、政治、文化、科技、社會、生態,人的素質、社會的文明程度的綜合指標去達成,實現社會發展質量和社會現代化和文明程度的躍遷。既要關注時代發展變化,緊跟世界整體水平,也要兼顧中國的基本國情民情,惟有如此,我們才能在“鞏固脫貧”過程中既抓住“脫貧”工作重點,又能胸懷大局,胸懷長遠,既重視少數貧困者,又不拖“大部隊”的后腿。

結語

消除貧困、鞏固脫貧攻堅成果是一項復雜艱巨系統的社會工程,既包含對社會成員發展能力,社會發展生態系統的調整和重構,也包含對這部分人的價值觀念的教育、引領,心態重建和素質提升。基層群眾是我們必須依靠的主要群體,也是脫貧攻堅和鄉村振興的主要參與者和最終受益者。基層群眾所處的社會位置、環境因素、利益觀念心理因素等在參與的過程中,都具有各自利益需求和價值目標考量,有時甚至存在著矛盾和博弈,我們應充分考慮并須統籌兼顧。惟有從各方需求入手,采用各方樂于接受的制度、手段、機制,才能對“鞏固脫貧攻堅成果”的基層群眾作系統認知和全面把握,也才能在理論和實踐上真正有所創新創造。