《2001:太空漫游》與《流浪地球》中“超級電腦”形象研究

李小修

(齊魯師范學院 教師教育學院,山東 濟南 250200)

超級電腦被認為體現著人類大腦的創造力,人機關系是科幻電影和賽博朋克題材故事中的焦點。1968年的美國科幻電影《2001:太空漫游》開啟了美國科技幻想的電影系列,40年之后,劉慈欣小說改編電影《流浪地球》于2019年公映,由此也被認為是中國電影界的“科幻元年”,可見其歷史意義。莫斯(MOSS)目前是中國本土科幻片內僅有的“超級電腦”形象。這一形象和《2001:太空漫游》中“發現號”上的超級電腦哈爾9000(HAL9000)有著類似的技術使命,它是空間站“領航員號”的核心智能主機,是流浪地球計劃與火種計劃的監督者和執行者。莫斯本身的命運承載著中國科幻藝術對技術倫理的反思主題,對比哈爾9000的形象,更可見它們審美核心的差異。

一、源頭、發展與變化

(一)源頭對比

早在上世紀20年代,人類制造出的智能形象已在電影上出現,如《大都會》《弗蘭肯斯坦》等。擁有人類外形的人工智能形象直到90年代仍被延續,如《機械公敵》《黑客帝國》。1968年,在由庫布里克執導的《2001:太空漫游》中的人工智能形象——著名的哈爾9000,則代表了另一類型,即純技術形態的力量加入了科幻電影系列①。

哈爾這一虛構形象的構想與世界電腦技術的前沿發展有密切關聯——盡管庫布里克當時否認“哈爾(HAL)”其名與IBM這一偉大的電腦公司有關,但在影片拍攝期間,整個劇組與IBM公司有著深度合作[1]。有學者與觀眾列舉各種媒體訪談或庫布里克其他影片中的“彩蛋”證實,“哈爾(HAL)”其名即IBM的三個字母在英語字母表中分別順次往前推一個。不僅名字與IBM公司有關,哈爾9000這一角色外形的一部分還由IBM公司建造。為了免于給這家技術公司帶來負面效應,影片在處理哈爾9000謀殺船員情節時與IBM達成一致——銀幕上不顯示IBM公司的LOGO(即電影制作通行的內置廣告手法),僅在片尾字幕上標注IBM公司。由于擁有重大技術淵源,哈爾9000在參與故事敘事時注定攜帶著多方面的智慧與藝術之力,這臺非人化的“超級電腦”以機器的純粹性忝列敘事矩陣中,其技術形態的存在是對藝術傳統中“形象觀念”的超越。

中國科幻電影的起步不僅晚于好萊塢科幻電影,更是晚于中國科幻小說。作家劉念慈以科幻小說《流浪地球》為世人所知,其另一則短篇科幻小說《全頻段阻塞干擾》則幻想了男主角控制著空間站撞擊太陽的故事[2]。但在將這兩篇作品合并改編成電影時,作者增加了一個重要的、非人化的超級電腦形象“莫斯”。在2014年上海人民出版社發行的簡中小說版《2001:太空漫游》的書評上,劉念慈坦承:“我的一切作品,都是對《2001:太空漫游》最拙劣的模仿。”也就是說,在將太空科幻電影化——視聽化呈現時,那個重要的敘事力量“莫斯”的構想、外形、聲音、情節走向都來自哈爾9000的啟發。可以說《2001:太空漫游》是電影《流浪地球》另一個源頭,是好萊塢的前輩“超級電腦”(形象)衍生了后代、中國“超級電腦”(形象)。

(二)發展與變化

從敘事的尺幅上看,電影《2001:太空漫游》和《流浪地球》的“超級電腦”敘事都從一次任務開始,到它們受損無法繼續行動為止。但這兩個“超級電腦”形象后續的衍生與變化卻大為不同。

在技術想象的無限可能中,“超級電腦”哈爾9000擁有合理演變的能力,借助于娛樂產業鏈,“太空漫游”小說演變為系列化的《太空漫游四部曲》,其中第二部被改編成了電影《2010:太空漫游》(2010,1984,Metro Goldwyn Mayer出品),哈爾9000得以在后續系列電影及小說中有更長久發展的故事線和背景故事以及復雜的變化。首先,在“太空漫游”系列小說的第一部中,作者亞瑟·克拉克稱“發現號”飛船為“母艦(mother ship)”,賦予其女性的第三人稱(she);哈爾9000是母艦的大腦和神經系統,卻被賦予了男性第三人稱(he),哈爾9000負責照料飛船及全體船員,在小說中具有雙重性別——性別恰恰是人類的屬性[3]。第二,在第二部小說和改編電影中,哈爾9000不再作為反面角色登場,而是一個正面角色。情節方面,錢德拉博士為了研究哈爾9000的異常,帶著超級電腦薩爾9000登場。薩爾9000在故事中重復著哈爾9000做的運算,并解釋了哈爾9000的異常行為成因是接受了來自白宮的命令,導致其原有指令互相沖突。在電影改編版本中,此情節得以保留。但設置角色時,角色薩爾9000的配音者為女性,這與為哈爾9000配音的男演員道格拉斯·瑞恩形成一種性別對比。薩爾9000與錢德拉博士一同擴充了哈爾9000的角色關系——一種類似家庭中兄妹與父親的關系。最后,在第三部小說中,哈爾9000發現了早期被拋出“發現號”而且在宇宙中冷凍數十年的宇航員弗蘭克(參見《2001:太空漫游》小說與電影),并將其復蘇。在1997年發行的第四部也是最后一部“太空漫游”系列小說中,為了摧毀神秘巨石,哈爾9000與大衛·鮑曼結合而成的形態“哈曼(Halman)”向巨石釋放計算機病毒,但“哈曼”同樣被病毒感染,作為芯片儲存在月球表面,等待后人能夠破解病毒的那一天。可見,哈爾9000是一個巨大想象集團的母體,它可以無限再生。誕生于中國科幻電影中的“超級電腦”莫斯則是其靈感啟迪下的衍生之一。

然而,中國科幻創作尚未形成產業鏈,多種原創故事都是一次性的封閉式敘事,不考慮角色的持續性發展空間。綜合小說—電影的雙媒介看來,《流浪地球》中的“超級電腦”莫斯原本具有阻止主要人類角色行動的能力,但故事在技術想象上卻將它物理化地燒毀,終止了它的使命;從劇作角度看,其“人物弧”——character’s arc(指人物形象發展變化的可行空間)的跨度不如哈爾9000那么長遠,目前尚無可見的形象流變。

二、哈爾9000與莫斯的敘事特征

電腦是人類的技術發明,技術發明的精神性價值毋庸質疑——在藝術作品中,“超級電腦”的形象更是具有不同尋常的審美價值[4]322-333。

(一)時長份額與角色的分量

《流浪地球》總長118分鐘②,線性講述一個單部的故事,“超級電腦”莫斯出場時間不足其總容量的1/5;而142分鐘長度的電影《2001:太空漫游》③中則有三個相關度并不緊密的獨立故事并行發展,“超級電腦”哈爾9000在第二個也是所占時長最長的故事里,出場60分鐘。顯然,雖同為“超級電腦”形象,在故事的流程中,莫斯的時長遠不能與哈爾9000相比。兩者同樣是主角團隊的阻力性角色,從身份功能上來說,莫斯雖然是貫穿始終,影片賦予它的敘事時長非常有限,卻還使之兼有其他技術道具功能,比如以畫外音方式播放地球形勢實況,接通空間站對地面的通訊等。哈爾9000有足夠的敘事時長,一直是飛船的技術核心,不“兼職”其他功能。這就使一個“超級電腦”在長時間內維持著高度集中的身份,另一個不僅時長較短,被分配的敘事份額偏少,而且分散。

在“飛船空間”中,“超級電腦”與影片人類角色的關系也有不同——《流浪地球》不強調莫斯與影片主人公劉培強的關系,它與人類角色互動也是機器式的、程式化的;而《2001:太空漫游》特意強調哈爾與人類船員的富有變化的復雜關系。在《流浪地球》故事后期,莫斯為劉培強展示“聯合政府”批示的多國“文件”,并接通劉培強與聯合政府通話,說明它從屬于飛船之外的聯合政府,終究,是某種意志的執行機器;相對的,哈爾9000的同事只有大衛·鮑曼等人,而它與這些人也并非明確的從屬關系,影片甚至強化“超級電腦”不斷發展的獨立意志。人機關系是20世紀科幻藝術重要母題之一,人類主人公的行動與人類的創造物——“超級電腦”的預設相悖時,作者必須在取舍間做出選擇。在《流浪地球》中,不論是為“領航員號”空間站導航還是執行火種計劃,莫斯被編導規定,自始至終履行聯合政府預設的任務,它被限定為一臺超級電腦,不具備明顯的“人物弧”;而影片《2001:太空漫游》的三個并行故事中,人類的創造物哈爾9000卻由于越來越強烈的獨立性而成為一個“超級電腦”形象,一個呈現出鮮明的成長軌跡的反派[5]。

面臨危機,科幻電影中的“超級電腦”不僅沒能拯救人類,反而是人類生存的某種阻力。大反派哈爾9000謀殺了“發現號”上除了大衛·鮑曼以外的所有船員;莫斯雖然始終服從人類,最后關頭拯救地球的仍然是人類角色劉培強等人,那臺貌似強大的超級電腦注定被毀滅。從對科學技術的反思上看來,超級電腦并不能作為人類最終的救贖。

(二)視聽形象

除故事情節、人物關系演變之外,視聽語言參與了兩部“超級電腦”電影的敘事。

首先,兩部電影都以極度克制的手法將“超級電腦”的視覺形象規定在機器設備的感官界限內,但電影鏡頭的手法使這些設備上的“燈”起到了“以靜制動”的作用。哈爾9000形象是一個鑲嵌在“發現號”操作面板上方平面上的圓形攝像頭,內部是帶紅光的鏡頭,如同一只紅色眼睛。類似的形象處理方式也見于其他影片中的一些智能戰機,或者帶有監控功能的儀器上;莫斯同樣有紅色鏡頭作為代表性的形象,不同在于莫斯外形上有一大一小左右兩個鏡頭,有的場景中搭配白色外殼,后方還有可以移動的白色吊臂,可以在一定程度上移動。在有些場景里,莫斯的兩個紅色鏡頭鑲嵌于類似金屬機箱的結構上。而且,莫斯可以與屏幕上顯示的文字指令一一對應地簡單移動,總之,在外觀上,它的人機交互方式比哈爾9000靈活得多。

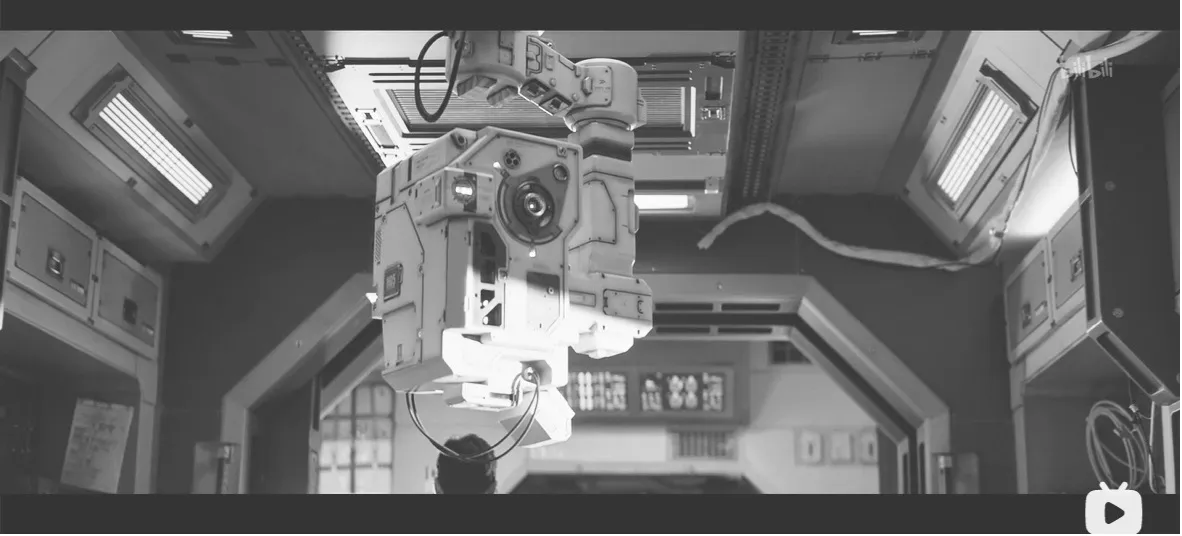

隨著情節的進展,“超級電腦”的視覺形象在作相應的調整。例如《流浪地球》21分05秒(圖1),“超級電腦”的主要造型:突顯其精密和高科技機械特征,在這個鏡頭中,莫斯白色吊臂移動、轉向,跟隨人類角色劉培強的步伐;《流浪地球》1小時42分53秒,莫斯與主人公劉培強敵對的后期,紅色攝像頭在金屬機箱結構中的造型在變化,可以看出其左右兩個紅色鏡頭的形象特征。此時,陰沉色調和警示性的紅燈體現其危險性。

圖1 《流浪地球》21分05秒

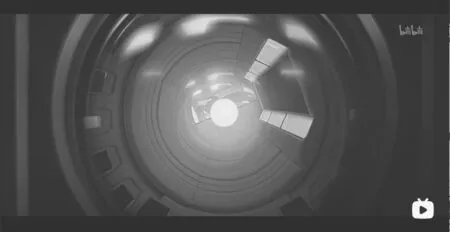

兩臺“超級電腦”在造型上的變異還暗示了更多內在差異。在《2001:太空漫游》故事后期,隨著大衛·鮑曼進入哈爾9000的計算機核心部分,哈爾9000的內部呈現在銀幕上——一個以紅色燈光照亮的機房空間,一人高,墻壁上插滿長方形芯片。這里被影片中的人類角色定義為“發現號”飛船的大腦,它的造型與當時的大型計算機高度一致,同樣也使人聯想到人類器官的內部,為受眾的共情提供了感官上的基礎:《2001:太空漫游》1小時53分28秒(圖2),大衛·鮑曼拆掉超級電腦邏輯與學習終端時的畫面,可以看到右側哈爾9000的經典造型,畫面上方和中間的白色條形物均為其“芯片”。對比其他紅色部分,哈爾9000在劇中最為致命的邏輯與學習終端被處理為白色透明物,暗示簡單與神秘。后續1小時51分55秒,大衛·鮑曼進入哈爾9000紅色的機房,此時配合人類角色呼吸的同期聲,營造出人類器官內部隱秘的致命感。

圖2 《2001:太空漫游》1小時53分28秒

莫斯的外形突顯可見的移動動力,哈爾9000則更加突出內在的可探索空間和危險感——作為超級電腦,它們都是人類發明制造的工具,但它們又體現了人對自己所創造的超級電腦的不同理解:作為超級電腦,哈爾9000是人類意志的一部分,又是人類探索的目標之一,人類試圖了解其內部發生的一切,此時,“超級電腦”是人類自我認知的意愿投射。莫斯本應也有相同的功能,但這方面的寓意功能顯然沒有被充分開發。

第二,人們必須為人工智能賦予某種特定的人類語言才能實現人機對話理想。在科幻電影中,哈爾9000與莫斯都是青年男性的聲音,多數情況下它們的聲音表現出標準化的“機器腔”。它們配有人類語音,但不使用電音處理,語流、節奏處理也與日常對話不同,體現它們非人類的本質,從而為科幻藝術的深化留下了空間。從語種來說,哈爾9000僅使用英語對話,而莫斯的兩位配音演員分別使用英語和漢語與其他角色對話,雙語種原本意味著文化上更豐富的可能性,可惜這一設置并沒有相應情節上的補充。另外,它們的語言風格也有所不同。哈爾9000的對白中口語成分比較多,特別在故事后期,它長久地關注人類成員的言行之后,開始使用大量與人類情感有關的詞匯,比如“我有熱情和信心(I have such enthusiasm and confidence)”,甚至有地道的美式口語:“聽著,大衛,你是老大(Look, Dave, you’re certainly the boss)。”等等,富有人類言語的修辭感,暗示它有著像人類心靈一樣的不可探測的動機。進一步考察圍繞在“超級電腦”哈爾9000周邊的人物語言,則有大衛·鮑曼和其他機組人員“我覺得它有點不對勁”的議論,其口氣是以對待人物角色的方式平等對待哈爾9000。比較而言,莫斯的對白更加程式化,更加精簡冷漠,它從不使用第一人稱“我”,而是將自己處理為它者化的“莫斯”。這暗示了莫斯還不像哈爾9000一樣,已經在某種程度上擁有了“自我”意識。

在調度視聽綜合音效塑造“超級電腦”形象方面,前文所提的哈爾9000仿人類器官內部的場景中,電影使用同期人類角色的粗重喘息聲,使人聯想到活體的生命。而《流浪地球》中多處在呈現“領航員號”空間站的外景時采用了莫斯的聲音,如此,使莫斯移動吊臂等行動在空間上更加合理,也更有效地將莫斯與環形的空間站連系起來,豐富“超級電腦”多元的外在形象。

定義角色性格的是貫穿始終的個性化的語言與行動。二者一如蒙太奇的基本類型,手法上存在著對位或同步之別。《流浪地球》中,莫斯的聲音形象與其行為基本是一致的,而哈爾9000的聲音形象與其行動呈現出較大的張力。

首先,兩個“超級電腦”角色的引入方式不同。哈爾9000在影片中部登場,由一位節目主持人采訪介紹出場,哈爾9000自我強調“從未有一臺9000系列電腦出現過錯誤或信息失真(No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information)”。莫斯作為空間站,在影片開始五分鐘出場,在地面和空間站兩組人物雙線行動中,由身份不明的旁白音引入一段技術性的客觀介紹;此后,其經典造型在影片21分鐘時伴隨劉培強出場。莫斯兩次出場,既沒有與其他角色之間的相互認同,也沒有自我定義,作為人類創造出的“超級電腦”完全沒有自由隨機的能動性。

通常,角色引入或登場是他系列行動的開端,對其角色后續發展有定調的作用。莫斯出場簡單是為了讓位于重要的人類主角團角色。而哈爾9000是作為反派登場的,是構成沖突的另一方,由節目主持人提問,引出回答,進而最大程度展示其完美、自主的特征。

引入后,兩個角色都遇到類似的小事件——轉接主要人類角色家人的電話。兩者都表現的馴服乖順,完全符合人類對超級電腦的功能上的要求。但是二者在行動路線上并不一致。哈爾9000隨機自主地參與了與其他人類角色的一場討論,這場討論是多方對話與互動——人類船員在吃飯,人類主持人在提問,哈爾9000則在特寫鏡頭表現下,一邊自如地回答問題,一邊監控著飛船全場。這場討論的主題是超級電腦是否擁有人類的感情、人類是否樂意與超級電腦交流、哈爾9000是否會犯錯。關于后者,哈爾9000稱自己不會犯錯,為后續反轉做了鋪墊。對比另一部超級電腦莫斯,在被影片引入登場之后,沒有表現出相關的自主性。

面對行動幅度受限的“超級電腦”角色,如何賦予此不可動形象以動感?在好萊塢電影中,有一種常用的表現角色情緒狀態的鏡頭,這種鏡頭要求畫面或場景內僅保留要表現的角色,而不可以有其他角色——一定時長的特寫鏡頭或者一定景別下的、僅包含所表現角色的鏡頭都被叫做 “私人瞬間”。考察與兩部有關的影片可見,莫斯只有被預設的邏輯動機。雖然在矛盾激化的故事中部,劉培強使用過帶有道德判斷色彩的“叛逃”一詞,似乎暗示這個從不用“我”自稱、也沒有人類情感的超級電腦知道什么叫做“叛”而且會“逃”。在故事最后,電影給出了莫斯行為異常的邏輯動機,它解釋了自己接受了聯合政府對于局勢的評估,因此需要率先保證“領航員號”空間站內人員的安全,這與劉培強立場相對立,但非關“叛逃”——與人類的情感無關。因此,它沒有被“私人瞬間”鏡頭所表現。

哈爾9000在與人類感情相關問題上表現的模糊而豐富,具體表現為鏡頭的運用方式更多樣。影片多次賦予它人類角色般的特寫鏡頭、“私人瞬間”和主觀鏡頭,如哈爾9000觀察“發現號”機組兩位人員,或是故事展開以及讀唇語窺視人類成員談話內容時,電影多次使用了哈爾9000的主觀鏡頭。除此之外,在哈爾9000與人類角色對話時,片中還使用不少正反打鏡頭。這些鏡頭在其他電影中大多用于表現人類角色的對話,例如:

《2001:太空漫游》57分23秒(圖3),還未正式引入角色哈爾9000時的特寫鏡頭。這里使用了哈爾9000最富有特征的紅色鏡頭形象,并且在鏡頭反光上呈現出一個正在打開艙門的人類角色以及角色所在的“發現號”飛船環境。這種鏡頭的處理方式暗示哈爾9000正在注視人類世界。影片1小時01分28秒,電影初次引入哈爾9000的典型造型——紅色圓形鏡頭鑲嵌在面板上。在此后的諸多不同場景里,哈爾9000都以這個造型出現[6]。

圖3 《2001:太空漫游》57分23秒

《2001:太空漫游》1小時02分05秒,在節目主持人采訪哈爾9000問及其能力時,插入的哈爾9000主觀鏡頭。俯視視角突出其監控與掌控感,由于出自特殊視點,鏡頭使艙室變形,再輔以藍-白色燈光,產生了一種冷淡、詭異、不安的氣氛。

《2001:太空漫游》1小時07分鐘54秒的主觀鏡頭(圖4):“超級電腦”正密切關注著大衛·鮑曼,后者正在繪制另一位人類成員。飛船內復雜的光源使大衛·鮑曼面部呈現出典型的兩分法光影,暗示“超級電腦”超越機器屬性而具有感性體驗和對人類的情感判斷。

圖4 《2001:太空漫游》1小時07分鐘54秒的主觀鏡頭

《2001:太空漫游》1小時26分15秒時哈爾的一個遠景景別的景深鏡頭。在這個鏡頭中,兩位人類船員在前景秘密交談如何解決哈爾9000異常,哈爾9000位于畫面中間的遠景中,警覺地監視著他們。

在兩部“超級電腦”故事進行到中部時,電腦開始對抗人類成員的行動。此時的鏡頭處理手法明顯不同:帶有莫斯的畫面中總有劉培強或其他人類角色出現,或采用中景或全境處理;表現哈爾9000的鏡頭則有景別上的明顯區分,有拍攝到全部哈爾9000的紅色鏡頭的,也有只攝入了哈爾9000局部的特寫鏡頭,兩部“超級電腦”在主體能動性上顯然輕重有別。

敘事藝術的核心在于不同力量的戲劇性對抗。人與其創造物之間那種控制與反控制的對抗關系從弗蘭肯斯坦時代就引起科幻創作的高度重視。在最終如何阻止一個人物的行動,或者如何“殺死”一個人物的問題上,兩部影片處理的差異顯示了創作者對“超級電腦”角色的不同態度。

劉培強要求莫斯接通聯合政府,莫斯照做了,聯合政府沒有通過劉培強關于拯救地球的提議,因此他要違規操作引爆“領航員號”空間站。此時莫斯依舊提示劉培強沒有操作權限,并且聽命于聯合政府,開始報警,試圖喚醒冬眠中的其他機組人員來制止劉培強。劉培強用一瓶酒直接點燃了它的外殼,使它不能繼續執行任務:《流浪地球》1小時43分52秒,一個移動鏡頭是莫斯被劉培強用白酒點燃的樣子。這個鏡頭中還出現了莫斯的最后一句臺詞:讓人類永遠保持理智確實是一種奢求。我們不知道它所說的“人類”是否將劉培強列為例外——他的舉動恰恰拯救了地球人類。簡言之,莫斯沒有直接造成任何一個人類角色死亡。

同樣,在影片《2001,太空漫游》的對抗走向高潮時,人類無法毀滅“超級電腦”,所以大衛·鮑曼必須“給超級電腦做腦部手術”,將哈爾9000的邏輯與學習終端拆下來,使它失去行動力。“手術”過程中,哈爾9000與人類角色有更多動作與對白上的互動,所用時間更長。哈爾一開始不斷對抗,拒絕為人類角色打開艙門,而后在大衛·鮑曼開始卸載它的邏輯與學習終端時,哈爾9000瘋狂求饒,訴說自己對任務的熱情,直至說出那句堪稱經典的臺詞——“我害怕”——出于恐懼,人類深刻體驗的情感之一,它開始與人類以平行關系對等交流,或者說,是在作某種人性化的交易:它透露了自己的出生時間(1992年)、產地(伊利諾伊)與“導師”等“私人”信息,等同于交代了一個人的真實身份,以此努力將自己與人類世界聯系起來,使人類角色疑慮它已處于半癲狂狀態[7]。

在兩部影片的對抗臨近尾聲時,超級電腦角色都不敵人類角色,并以變調的聲音發出各自最后聲音:哈爾9000唱了歌《Daisy Bell》,不論半瘋的超級電腦能否理解歌唱的含義,它所能做的已被降格到人類嬰幼兒水平;莫斯則說出臺詞——“讓人類永遠保持理智,確實是一種奢求”。遺憾的是這句話后劉培強強力毀壞了莫斯,橙色火焰升騰而起,觀眾的確有了簡單痛快的觀影體驗,但主創者也終止了人與超級電腦智力對抗的可能性。

三、審美差異的根源與影響

哈爾9000與莫斯形象處理差異的根源諸多,都體現著主創的科幻趣味與對現代科學倫理不同層面的思考。電影對哈爾9000的處理方式看似新奇,但有歐洲近現代文學的傳統。在科幻小說之母瑪麗·雪萊的小說《弗蘭肯斯坦》中,實驗中誕生的怪人在偏僻的冰原上死于人類追殺,如果說怪人之死表現出了人對其創造物的懷疑與畏懼,那么,1921年捷克作家卡雷爾·恰佩克的劇作《羅薩姆萬能機器人公司》則比較自信地探討了人與機器人的關系;而《2001:太空漫游》公映時的20世紀60年代,被譽為科幻黃金時代,與亞瑟·克拉克并駕齊驅的作家阿西莫夫在小說中甚至規定了“機器人三大定律”,更加深入地探討了人與人造物的倫理關系,這是西方近現代科幻文學中的哲學命題,它必然被帶入到當代美國電影。

上述科幻作品喚起了人造之物的人性及其與人類關系的大討論。1947年,第一臺電腦“埃尼阿克”誕生,美國的晶體管、集成電路科技隨著八大電腦公司迅速發展,電腦、互聯網技術以及更便捷的通訊技術開始由軍用大范圍轉為民用,這一切技術的基礎正是超級電腦。可以說技術發明越高端,相應的倫理哲學思考越深入,有關超級電腦的科幻電影建構了技術屬性與倫理屬性角力的敘事空間,哈爾9000正是它們共同的產物,體現著美國文化對這一命題的深入探討。它也挑戰不同國家、不同門類的藝術家的想象力及電影工程師的創造力和哲學家的思想力。比如游戲《傳送門》(Portal)中的智能GlaDos,聲音形象類似中國科幻電影中的超級電腦莫斯、近20年來銀幕上呈現的新的智能戰機形象、日本動畫《戰斗妖精雪風》中的智能戰機雪風與駕駛員和地面部隊的互動。這些作品中的人機角色互動在很多手法上模仿了哈爾9000和人類船員的互動方法。

值得一提的是,此類人工智能角色在日本有著不一樣的發展,特別是上世紀80年代開始,賽博朋克元素出現,日本在此類智力創造物角色的處理上,形成了不同于美國的文化特征。比較而言,《流浪地球》的大主題為英雄救世,敘事中則攜帶有更多中國文化元素,比如故事發生的春節時段、家庭團圓、國家級的偉大工程等等,在這一大主題中,人類角色與超級電腦的關系不再是故事中的重點,片中的“超級電腦”莫斯,只是拯救地球的高級技術工具。這使得它與哈爾9000的敘事功能有了輕重之別,但也許它恰恰表達了中國科幻電影在科學倫理上的重要理念。

四、結語

《流浪地球》和《2001:太空漫游》不論小說還是電影的主題都和而不同。電影作品中,它們同樣具備超級電腦、深空遠航、寒冷嚴苛的太空環境、遠離日常世界等特征,電影《流浪地球》與好萊塢常見的科學探索類題材不同,它的主題是人類的星際流浪與英雄救世,是關乎整個人類遷徙的敘事,因此被稱作偉大工程主題[8]157-180。在此背景下,莫斯繼承了哈爾9000角色的一定特征,比如紅色鏡頭,它暗示出危險感,比如行為上的“叛逃”,代表超級電腦捉摸不定。但有關莫斯的鏡頭不像哈爾9000一樣被賦予人類的屬性。在行為和思維上,莫斯更為簡單,并且服從多于自主思考。更重要的是,哈爾9000作為影片中的最主要的反派角色,其價值在于代表人類的自我審視和疑問,與人類意志對峙。在與人類角色的沖突中,這種審視疑問貫穿始終,無法被獻祭。而作為次要反派角色的莫斯在《流浪地球》中具有另外一種功能——在人類需要被拯救時,它是必要的技術條件。作為一種技術獻祭,它是一次性的,注定被犧牲。在銀幕上,莫斯是對哈爾9000的道德化變奏,也是中國影視作品處理這一題材的起點。

相對于莫斯被終極性地毀滅,哈爾9000的外殼—身體自始至終保持完好,沒有受到機械損壞。被剔除人性后的“超級電腦”還保持著它的電腦屬性,重裝后可以繼續存在。《2001,太空漫游》開啟的人類智慧游戲仍在進行,人(科學發明者)與人自身的創造物(人工智能或超級電腦)之間的博弈還會翻新曲。

注:

① 影片的另一位主創,亞瑟·克拉克執筆的同名小說同時出版。

② 電 影2001: A Space Odyssey影 片 片 源:http://www.bilibili.com,2021.

③ 電影《流浪地球》影片片源:http://www.bilibili.com,2021.