波浪作用下黃河三角洲海底粉土液化特征對比研究

宋玉鵬,孫永福,宋丙輝,董立峰,杜星

(1.自然資源部第一海洋研究所 海洋工程環境研究中心,山東 青島 266061;2.國家深海基地管理中心,山東 青島266237;3.青島海洋科學與技術試點國家實驗室 海洋地質過程與環境功能實驗室,山東 青島 266237)

1 引言

黃河是世界上含沙量最高的河流[1],每年巨量的泥沙在三角洲地區快速沉積造就了黃河三角洲海底粉土高含水量、高孔隙比、欠固結和低強度的工程特性[2?3],并表現出較高的潛在液化勢[4?5]。同時,黃河三角洲地區又是我國重要的濱海油氣資源開發區,伴隨著海上油氣資源的開發利用,該區域海底粉土的工程特性受到了研究人員的持續關注。

前人通過聲學測深、淺地層剖面、側掃聲吶、地質鉆探及原位測試等多種手段對黃河三角洲海底沉積地層開展了多期次調查研究,發現海底發育有塌陷凹坑、液化擾動土層、滑塌、粉砂流沖溝等多種地質災害[6–9]。其中,液化粉土土層由于其分布面積較廣、擾動深度大、對海上油氣資源開發活動威脅程度高[10]而備受關注。孫永福等[11]、宋玉鵬等[12]通過靜力觸探和室內物理力學試驗,對比研究了該區域液化前后海底粉土的工程地質特征,發現與未液化粉土相比,已液化海底粉土的密度和抗剪強度有所增大而含水率和孔隙比卻有所減小;許國輝等[13]通過現場工程地質調查也發現黃河口液化擾動土層的工程特性好于周邊原始土層;眾多學者還通過理論分析或物理模型試驗探討了黃河三角洲海底粉土液化擾動土層的形成機理,認為波浪或者風暴潮引起的海床液化起主導作用[4–5,8,14–16]。

鑒于波致液化對海底沉積物性質的顯著改造作用,評估已液化海床再次發生液化的潛在可能性是十分必要的,然而目前關于波致液化前后黃河三角洲海底粉土液化勢的對比性研究極少。本文依據聲學淺地層剖面探測資料對黃河三角洲海底液化海床進行了定位識別,從已液化和臨近未液化海床分別采集原位土樣,利用室內動三軸儀開展已液化和未液化海底天然粉土波致液化勢對比性研究,重點探討液化前后海底粉土在動孔壓和軸向動應變發展演變模式方面的異同,研究成果有助于加深對海底粉土波致液化特性的理解與認識,亦可為循環應力歷史影響下的土體力學性質演變研究提供參考。

2 研究區概況

2.1 研究區位置

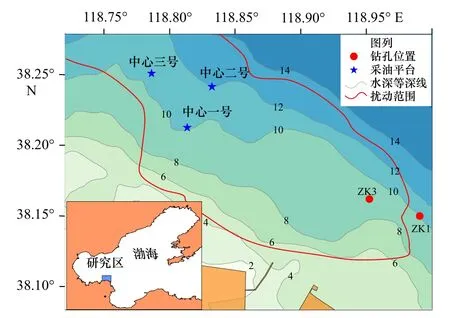

研究區位于黃河三角洲埕島海域(圖1)。該區域為黃河走河刁口流路及神仙溝流路期間形成的亞三角洲,海底表層多為粉土沉積,形成時代新、固結時間短,在波浪、風暴潮等動力作用下容易發生液化。

圖1 研究區位置Fig.1 Location of the study area

2.2 海底液化土層特征

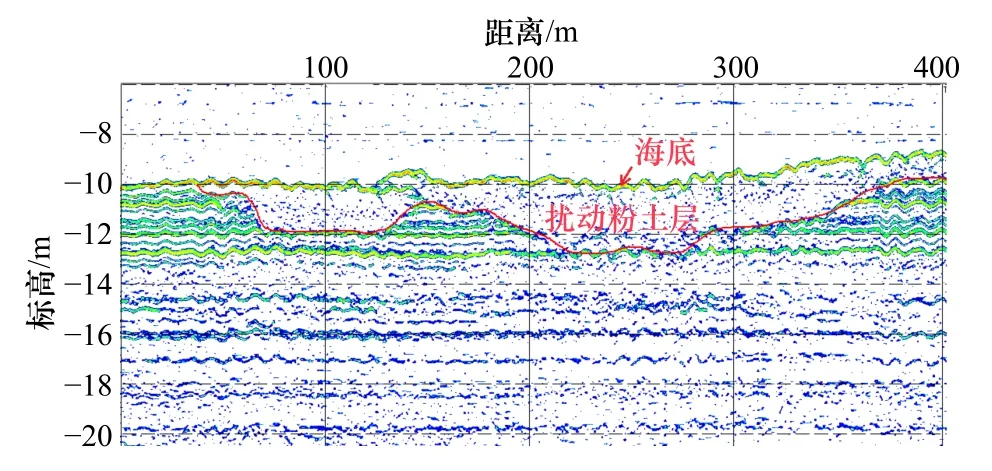

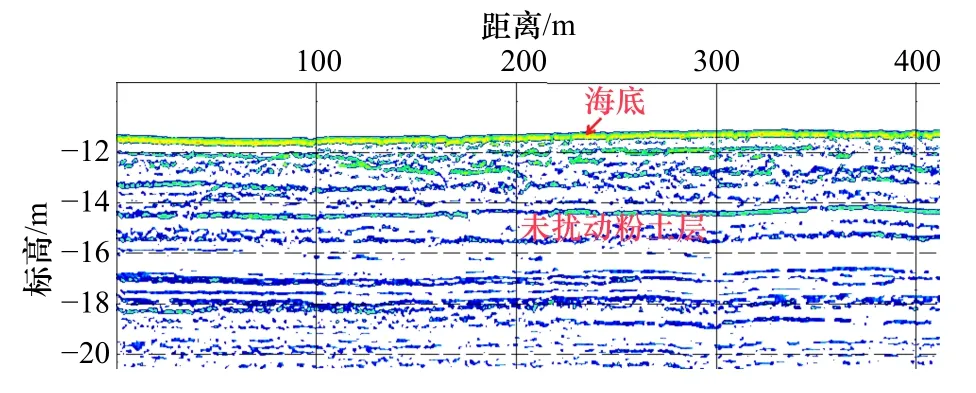

基于海底原位觀測、海上工程物探和鉆探、室內試驗以及數值分析等多種研究手段[17],研究區內發現多處海底液化土層,典型液化擾動粉土層淺地層剖面影像如圖2所示,未液化粉土層淺地層剖面影像如圖3所示。從圖中可以看出,與未液化土層相比,已液化海底土層在淺地層聲學記錄上主要表現為雜亂反射,土層內部無明顯層理,原始地層結構遭到顯著破壞。

圖2 液化擾動粉土層淺地層剖面影像Fig.2 Sub-bottom profile of the liquefied silt stratum

圖3 未液化擾動粉土層淺地層剖面影像Fig.3 Sub-bottom profile of the non-liquefied silt stratum

依據高精度淺地層剖面探測結果對研究區內海底液化土層范圍進行了劃分[12],見圖1中紅線標示區域。在已液化和未液化海床分別進行海上原位靜力液壓取芯,嚴格遵循取芯操作流程以獲取高質量原位土樣,鉆孔站位如圖1所示,海上GPS定位精度為亞米級。液化土層厚度約5 m,鉆孔貫穿整個液化土層。

2.3 海底粉土的物理性質

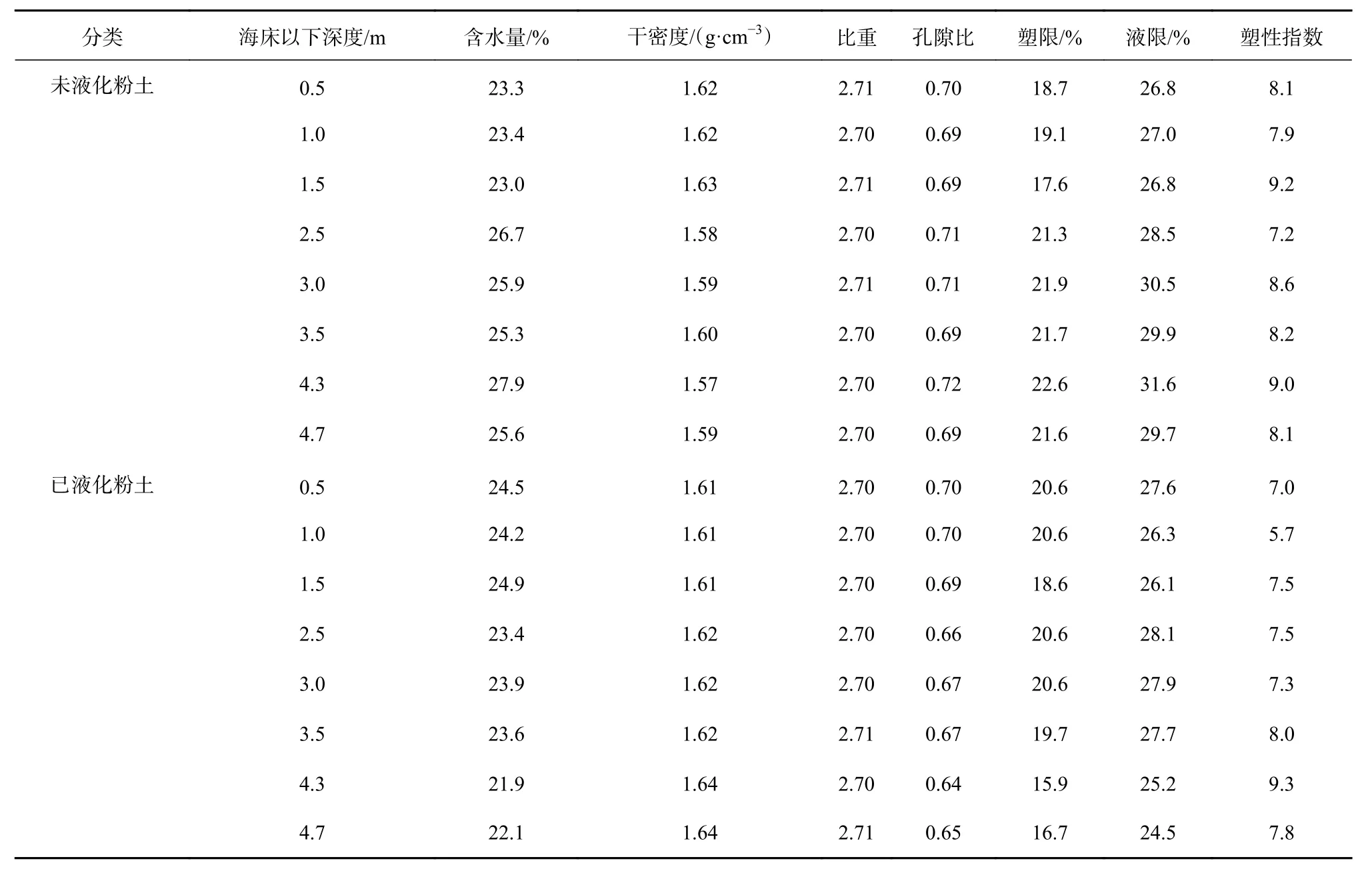

依據室內土工試驗標準對海底粉土的基本物理性質進行了測試,試驗結果如表1所示。

由表1可知,海床以下埋深較淺時(深度小于1.5 m),未液化和已液化海底粉土的物理性質彼此比較接近,但隨著埋深增大,二者的物理性質表現出較大的差異,即與未液化海底土相比,已液化海底粉土的含水量和孔隙比有所減小,而干密度有所增大,揭示液化后重固結作用有助于提高黃河三角洲海底粉土的排水固結度,使其變的愈加密實[16]。此外,液塑限測試結果顯示,隨著埋深的增大,已液化海底粉土的液限和塑限比未液化粉土有所減小,尤其是對于埋深較深(深度為4.3 m和4.7 m)的情況,而二者相應的土體塑性指數卻比較接近,顯示液化后海底粉土中黏粒(粒徑小于0.005 mm)含量有所降低,但控制土體塑性大小的關鍵膠粒(粒徑小于0.002 mm)含量保持相對穩定[18]。

表1 海底粉土基本物理性質指標Table 1 Physical properties of seabed silt

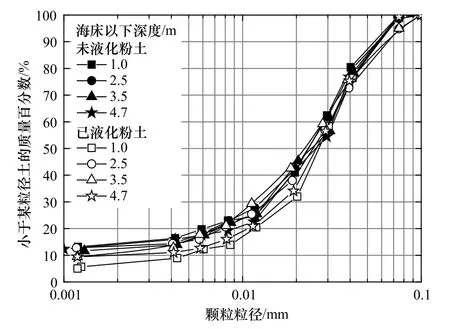

圖4描繪了已液化和未液化海底粉土顆粒組成特征。從圖4中也可以看出,相比起未液化粉土,已液化海底粉土中黏粒(粒徑小于0.005 mm)含量有所減少,表現出一定的顆粒粗化現象[19]。

圖4 海底粉土顆分曲線Fig.4 Distribution curves of particle size of seabed silt

3 海底粉土的液化特性

3.1 試驗設備和方案

采用美國GCTS公司SSH-100型動三軸循環剪切試驗系統開展海底粉土波致液化特性試驗研究。該系統可施加最大垂直荷載達25 kN,循環加載頻率范圍為 0~20 Hz,圍壓為 0~2 MPa,標準試樣尺寸:直徑為 50 mm,高度為 100 mm。

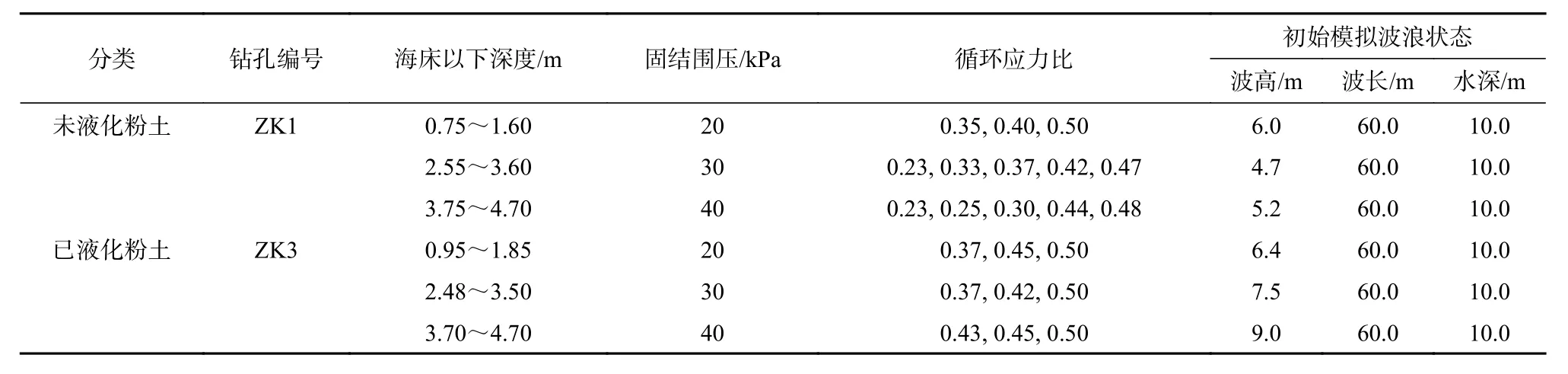

為評估已液化海底粉土再次發生液化的可能性,分別選取已液化和未液化原位土樣經仔細切取符合上述尺寸要求的試樣若干組以便開展室內動三軸液化試驗。試樣先經過真空抽氣飽和而后施加反壓進一步飽和,直至試樣飽和度超過0.95。依據土樣埋深處實際上覆土壓力(20~40 kPa)對試樣進行各向同性固結,固結穩定標準為30 min內試樣軸向變形不超過0.01 mm。固結結束后,對試樣施加應力控制等幅正弦波激振荷載,依據波浪特征加載頻率設定為0.2 Hz,從工程應用角度出發,同時參考前人有關研究經驗[20],以單幅軸向動應變達到5%作為液化試驗終止條件,循環動應力加載方案如表2所示,其中依據線性波浪理論[11],每組循環加載試驗起始循環應力比(Cyclic Stress Ratio,CSR)對應的模擬波浪狀態亦列于表2中。

表2 循環應力加載方案Table 2 Cyclic dynamic stress loading program

3.2 液化試驗結果分析

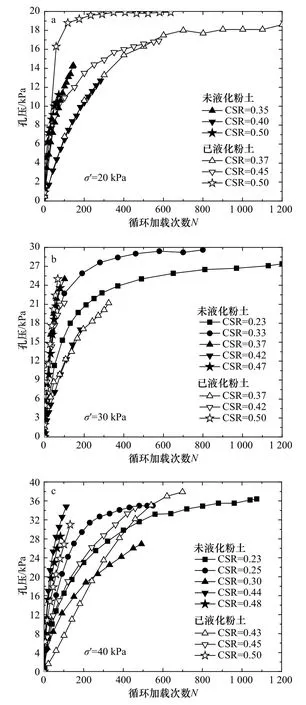

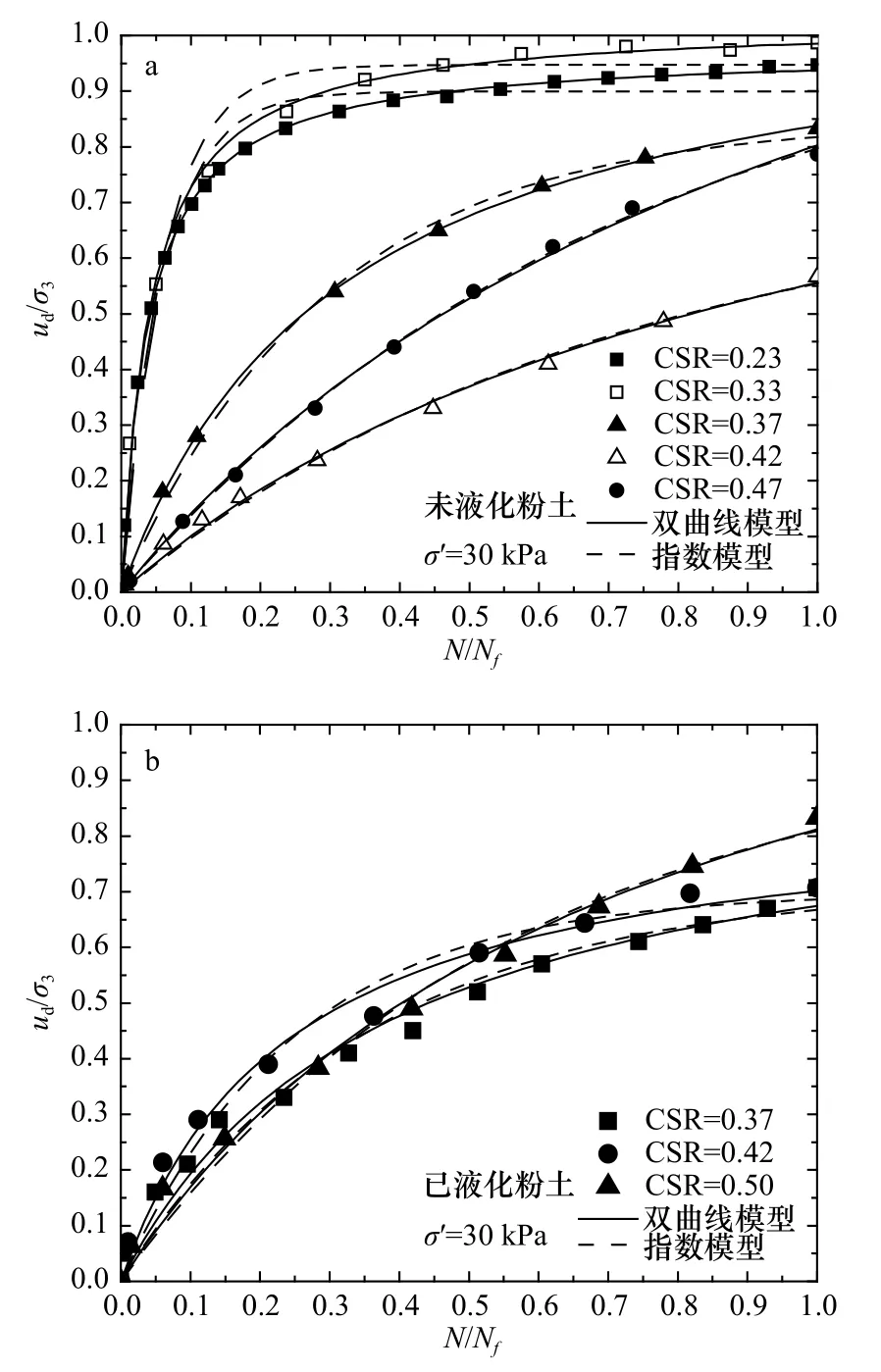

3.2.1 孔壓增長模式

孔壓增長模式是分析土體液化產生機理及建立液化破壞本構模型的重要參考[21]。圖5繪制了已液化和未液化海底粉土的超孔壓隨循環加載次數增大的發展變化曲線。注意,圖5b中CSR為0.23時,實際循環加載次數N約為2 100次,N大于1 200后孔壓發展基本穩定,為了更清楚地展示循環加載前期孔壓的發展演變特征,圖5b采用了與圖5a和圖5c相同的橫坐標尺度(N=1 200)。

圖5 海底粉土孔壓增長曲線Fig.5 Pore pressure developing patterns of seabed silt

由圖5可知,考慮到天然海底土賦存狀態的復雜性,超孔壓試驗結果難免表現出一定的不規律性,但整體來看,黃河三角洲海底粉土在循環加荷初期,土體內部孔壓增長迅速,隨著循環加載次數N的不斷增大,孔壓增長速率逐漸減小,某些情況下孔壓會逐漸趨于穩定(如圖5a已液化土CSR為0.50時)。相同圍壓σ′下,除個別情況外CSR越大,海底粉土超孔壓表現出快速增長的態勢。值得注意的是,除圖5a中CSR為0.50(已液化粉土)和圖5b中CSR為0.33(未液化粉土)時的土樣在5%動應變范圍內孔壓增長達到了有效圍壓外,其余情況下海底粉土的超孔壓均小于其相應的有效圍壓,說明以孔壓標準來評判黃河三角洲海底粉土的液化勢存在一定局限性。因此,從工程角度出發,本文后續分析將在孔壓標準的基礎上主要以單幅軸向動應變達到5%作為海底粉土液化破壞的判別依據[22]。

為了更合理地對比已液化和未液化海底粉土的孔壓增長模式,繪制相同或相近CSR作用下已液化和未液化海底粉土歸一化孔壓比(ud/σ3)?循環加載次數N關系曲線如圖6所示。

由圖6可知,總的來說,相比起未液化粉土,相同條件下已液化海底粉土的孔壓比隨循環加載次數的增大而增長的更加緩慢,雖然個別試樣的孔壓比隨CSR的增大出現了不規律發展(如圖6a中CSR為0.50和圖6b中CSR為0.42時),說明從孔壓標準來看,已液化海底粉土再次發生液化破壞的抗力有所增大。另外,從等效循環加載次數[23]的角度分析可知,CSR越小,即波浪作用越弱,已液化海底粉土抗再次液化的能力提高的越明顯。

圖6 液化前后海底粉土歸一化孔壓增長曲線對比Fig.6 Comparison in the normalized pore pressure development between liquefied and non-liquefied seabed silt

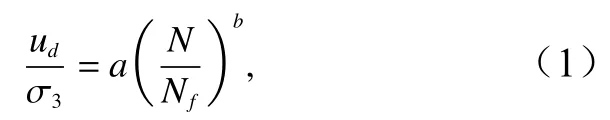

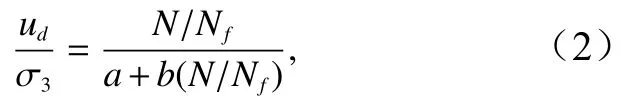

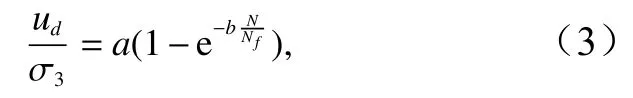

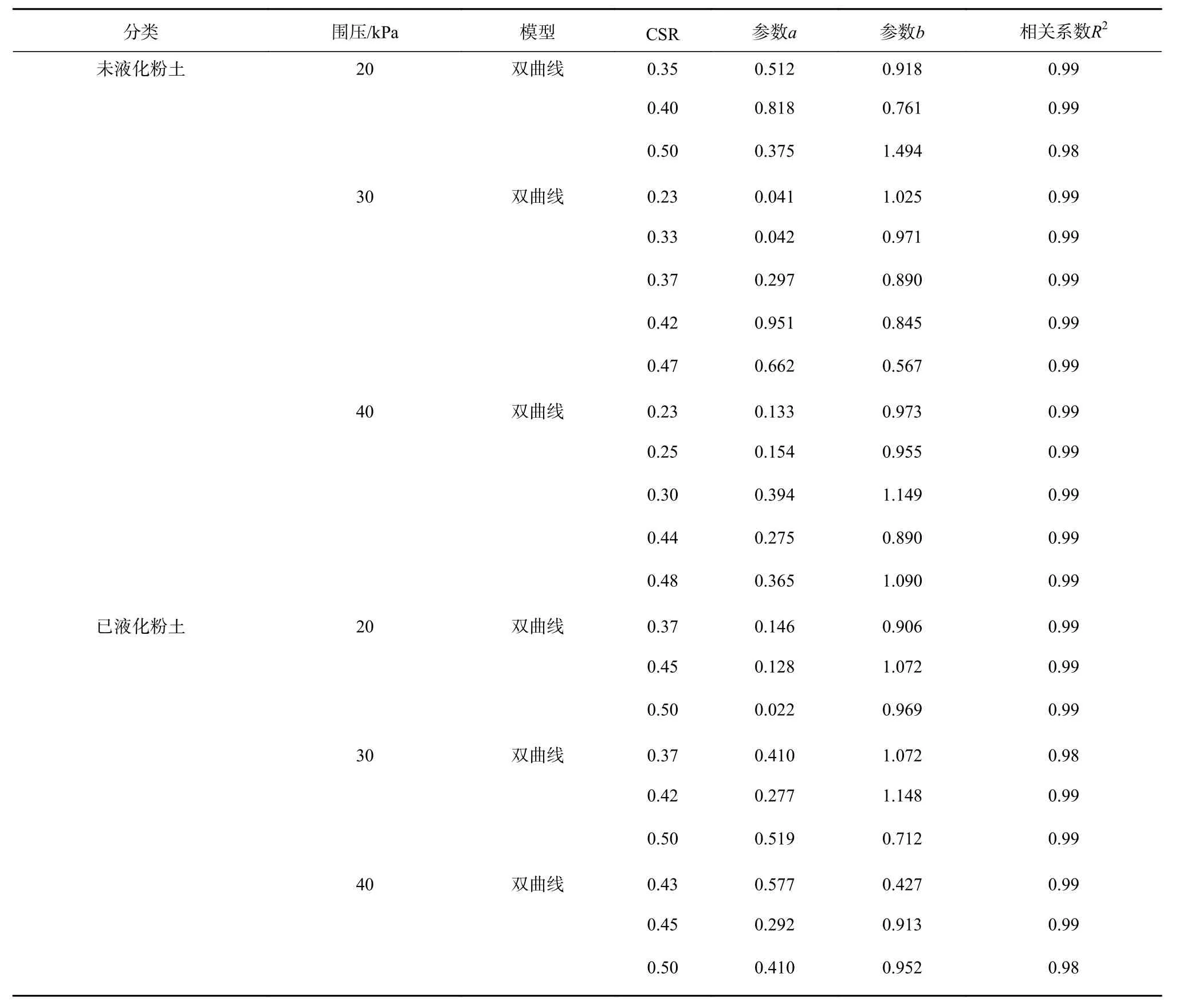

為定量預測循環荷載作用下土中超靜孔隙水壓力發展演變趨勢,前人根據室內動力試驗結果提出了多種歸一化孔壓比(ud/σ3)和歸一化循環加載次數比(N/Nf)之間的經驗關系式[24?25]。

冪函數模型:

雙曲線模型:

式中,ud為超靜孔隙水壓力;σ3為初始圍壓;Nf為液化破壞時的循環加載次數;a和b為模型擬合參數。

針對上述模型在求取極限孔壓比(ud/σ3)時的不足,曾長女等[26?27]根據室內飽和粉土動三軸試驗結果提出了一種孔壓發展指數模型:

式中模型參數的代表意義同上。

本文嘗試采用上述3種經驗模型對已液化和未液化海底粉土的歸一化孔壓比(ud/σ3)和歸一化循環加載次數比(N/Nf)間相關關系分別進行了曲線擬合,結果表明,冪函數模型無法很好地描述未液化海底粉土在較小CSR情況下(CSR為0.23或0.33)的孔壓發展特征,而雙曲線和指數模型均可以用來描述未液化海底粉土的孔壓增長規律,但雙曲線模型的擬合效果相對更好。對已液化海底粉土而言,冪函數模型同樣無法很好地描述其在較小圍壓情況下(σ3=20 kPa)的孔壓發展特征,而雙曲線和指數模型均可以用來描述已液化海底粉土的孔壓增長規律,但整體而言,仍是雙曲線模型的擬合效果相對更優一些,代表性擬合結果如圖7和表3所示。

表3 孔壓發展雙曲線模型擬合參數Table 3 Coefficients of hyperbolic model for pore pressure development

圖7 孔壓發展雙曲線模型和指數模型擬合結果Fig.7 Fitting results of hyperbolic and exponential models for pore pressure development

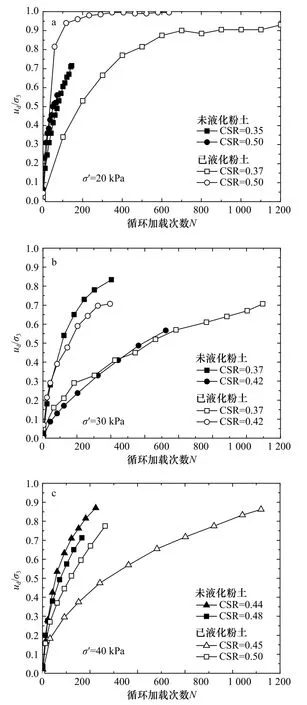

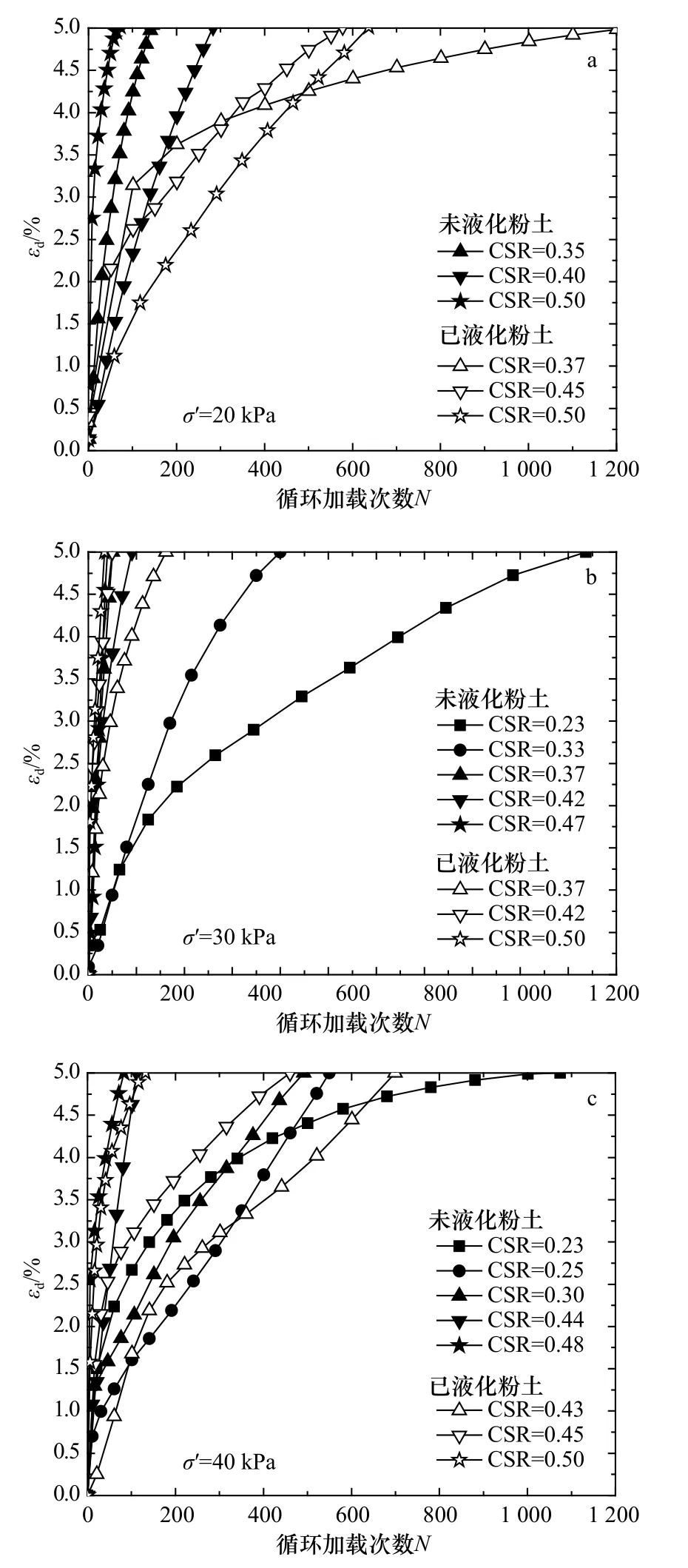

3.2.2 軸向動應變發展模式

孔壓增長規律研究表明,在一定動應變范圍內(εd<5%),海底粉土的動孔壓很難增長達到圍壓,因此探討循環荷載作用下海底粉土軸向動應變發展特征更具應用價值。

圖8描繪了已液化和未液化海底粉土軸向動應變隨循環加載次數N的增大而發展演變的趨勢。從圖8中可以看出,在初始循環加載階段,海底粉土軸向動應變εd先快速增長,隨著循環加載次數N的進一步增大,動應變εd增長速率呈逐漸減小趨勢,這與前述孔壓發展模式比較相似。整體而言,海底粉土的軸向動應變隨著CSR的增大也表現出增長越來越快的趨勢。

鄭剛等[28]依據循環加載作用下黏土軸向動應變發展特征總結提出了4類動應變發展模式:破壞型、直線型、發展型和漸穩型。在一定的動應變范圍內(εd<5%),對照該分類標準發現,黃河三角洲海底粉土軸向動應變發展模式可歸類為發展型和直線型兩類,其中發展型表示加載初始階段軸向動應變快速增大,之后隨循環加載次數增幅逐漸放緩(如圖8a中已液化土CSR為0.37時);直線型代表整個循環加載過程中軸向動應變與循環加載次數N之間呈近似線性相關關系(如圖8b中未液化土CSR為0.47時)。另外值得注意的是,隨著CSR的增大,海底粉土動應變發展模式逐漸由發展型向直線型過渡。

圖8 海底粉土軸向動應變發展曲線Fig.8 Curves of axial dynamic strain with cycles for seabed silt

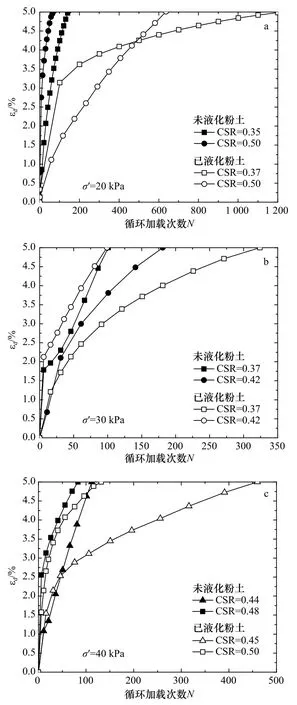

為了更好地對比已液化和未液化海底粉土的軸向動應變發展模式,繪制了相同或相近CSR下已液化和未液化海底粉土軸向動應變εd?循環加載次數N關系曲線,如圖9所示。總的來說,相比起未液化土,圖9中相同條件下已液化海底粉土的動應變隨循環加載次數的增大而增長的更加緩慢,雖然個別試樣的動應變隨CSR的增大出現了不規律發展(如圖9b中CSR為0.42時),表明以應變標準來看,已液化海底粉土再次發生液化破壞的抗力也有所增強[29]。

圖9 液化前后海底粉土軸向動應變發展模式對比Fig.9 Comparison in the axial strain developing patterns between liquefied and non-liquefied seabed silt

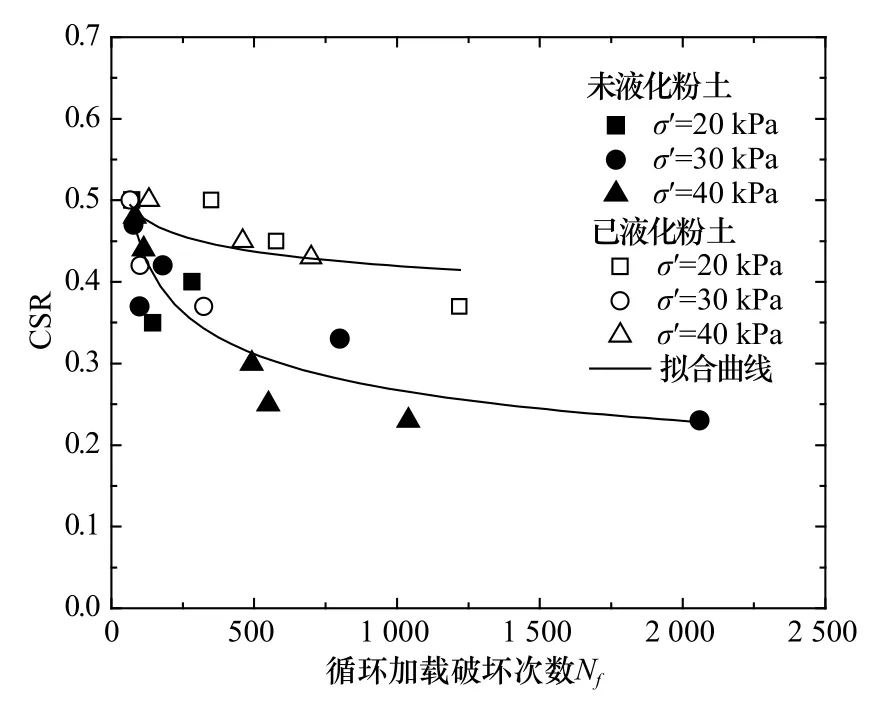

3.2.3 循環應力比 CSR

為了更直觀地對比已液化和未液化海底粉土抗液化能力的強弱,以εd=5%作為液化判別標準,依據動三軸試驗結果繪制黃河三角洲海底粉土CSR與循環加載破壞次數Nf之間相關關系如圖10所示。

由圖10可知,整體而言,在同一應變破壞標準下,隨著循環加載破壞次數Nf的增大,黃河三角洲海底粉土液化CSR呈非線性減小趨勢,其中循環加載破壞次數Nf較小時,CSR衰減速度較快,隨著破壞次數Nf增大,CSR衰減速度逐漸減小。對比已液化和未液化海底粉土CSR與Nf相關關系可知,未液化海底粉土的波致液化臨界CSR約為0.20,而已液化海底粉土的臨界CSR約為0.35,相同循環加載破壞次數Nf下,已液化海底粉土的CSR整體上大于未液化土樣的CSR,直觀地表明已液化海底粉土再次發生液化破壞的抗力得到了增強。另外值得注意的是,在探討的試驗圍壓范圍內(20~40 kPa),黃河三角洲海底天然粉土液化CSR與Nf關系受圍壓的影響不甚明顯。

圖10 循環應力比 CSR 與循環加載破壞次數 Nf之間相關關系Fig.10 Correlations between cyclic stress ratio and cycles at failure for seabed silt

4 結論

以往針對黃河三角洲海底粉土開展的波致液化特性研究對液化擾動土層復雜影響的考慮不夠,容易誤判海底粉土的液化勢,造成不利后果。本文通過室內動三軸試驗對比研究了已液化和未液化黃河三角洲海底粉土的波致液化特性,得出了如下研究結論:

(1)已液化和未液化海底粉土歸一化孔壓比ud/σ3與循環加載次數比N/Nf間相關關系可采用雙曲線或指數函數模型進行描述。

(2)黃河三角洲海底粉土動應變發展模式可分為發展型和直線型兩類,隨著CSR增大,動應變發展模式逐漸由發展型向直線型過渡。

(3)無論基于孔壓標準還是應變標準,黃河三角洲已液化海底粉土再次發生液化的抗力均有所增大。

(4)黃河三角洲未液化海底粉土的波致液化臨界CSR約為0.20,已液化海底粉土的臨界CSR約為0.35。