分層海水環境中水下電場衰減規律和分布特性研究

焦達文

(大連測控技術研究所,遼寧 大連 116013)

0 引 言[1–2]

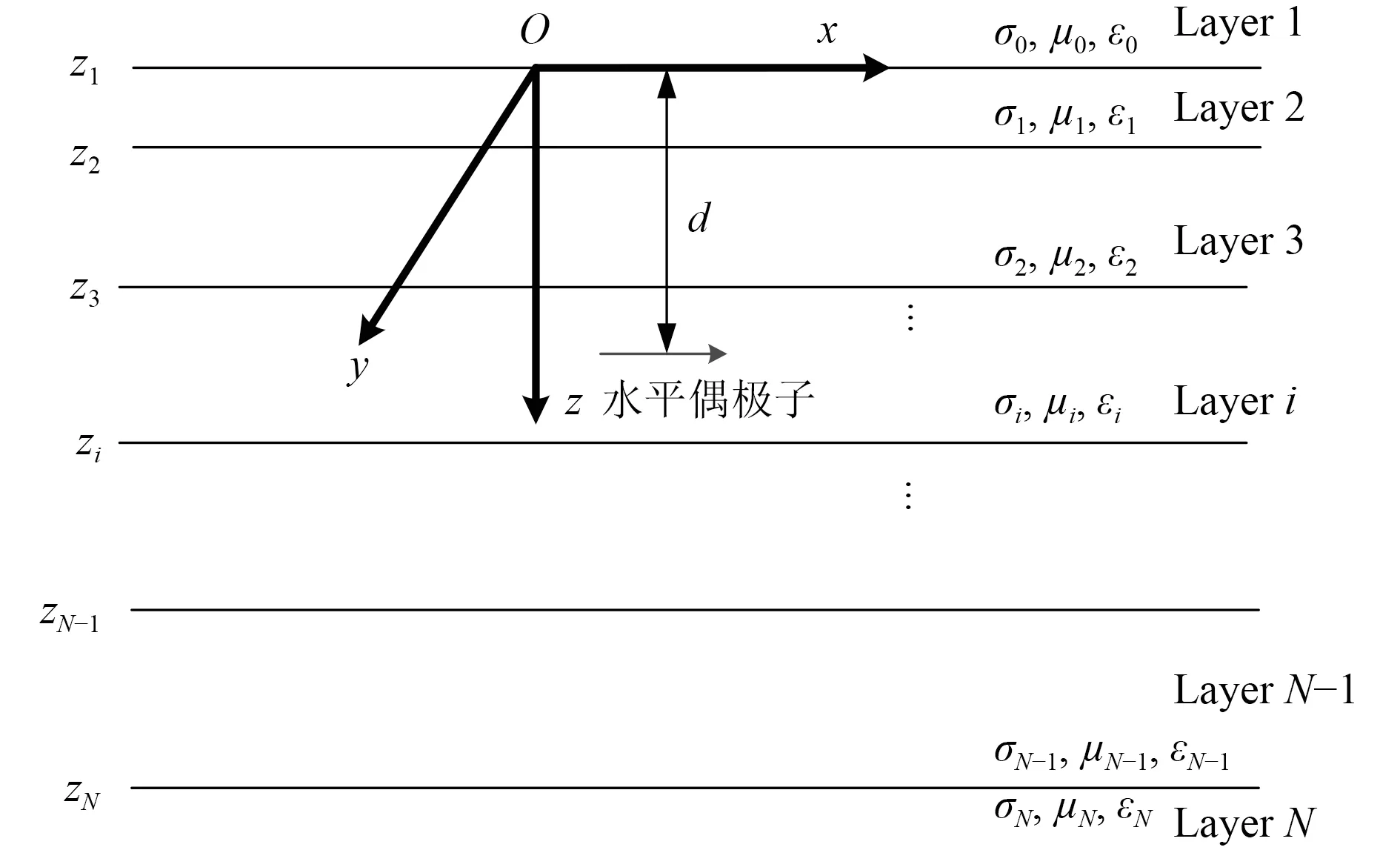

在淺海海洋環境中,由于季節變化,表層區域海水溫度較高,使得其電導率高于中間層和底層海水。根據海水電導率不同可以將模型分成不同物性參數的分層結構。因此可以將水平電偶極子在淺海海洋環境中空氣-海水-海床3 層模型拓展成空氣-海水多層-海床等N 層模型,通過水平電偶極子在海水分層的多層模型中構建數學模型,進行理論推導和仿真計算,以達到更加逼近于真實海洋環境中水平交變電偶極子水下電場分布特性的完整呈現。本文將分析水平電偶極子在空氣-3 層海水-海床5 層模型中的電場分布規律和衰減特性。

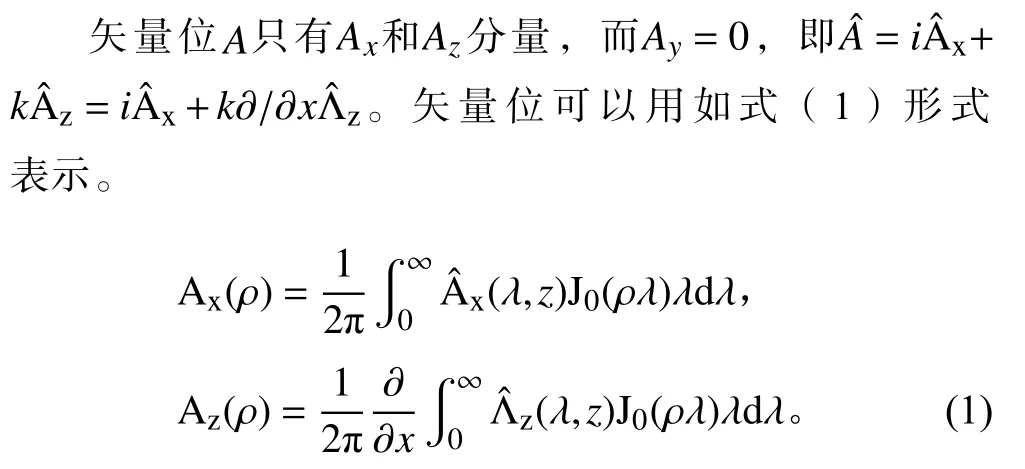

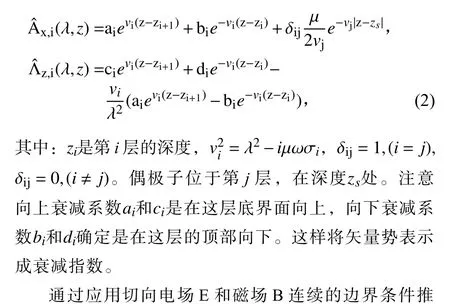

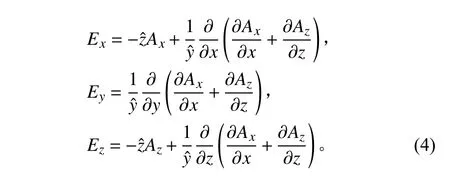

1 N 層模型理論[3–5]

將海洋環境等效為5 層水平層狀各向同性均勻導電媒質,根據邊界條件求解矢量位在各層中滿足的微分方程十分困難。與空氣—海水—海床3 層模型解法不同,本文將5 層海洋環境模型延伸為N 層海洋環境模型,水平電偶極子源分解為TE 和TM 極化模式,利用TE 和TM 的矢量位求解通解。再求偶極子源的特解,并與通解相加得到邊值問題的解,其中通解中的待定系數可利用反射系數確定。對傅氏變換空間中的解進行二維反傅氏變換(或反漢克爾變換)可得到最終解。將矢量位的解代入場強公式中可得到海床分層環境中偶極子電磁場的解。

在第i層,在此區域中的場可以寫為上行波和下行波的疊加,矢量位解形式:

通過遞推可以得到任意層的矢量位系數,代入矢量公式,然后通過矢量位偏微分公式(4)獲取電場的表達式。

對海水中矢量位進行偏微分可以得到海水中電場三分量為:

2 海水分層模型的建立

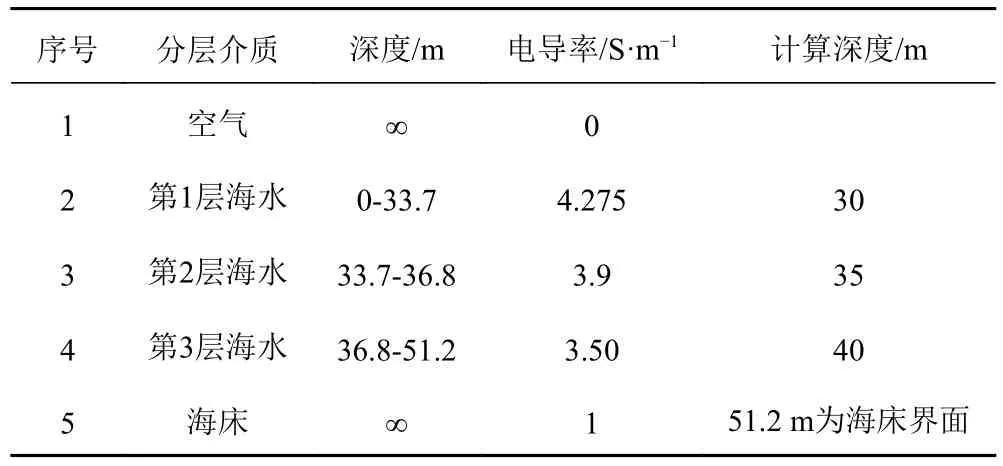

海水電導率受海水溫度和鹽度的影響而變化。通過測量海水不同深度下的海水電導率,建立等效的海水分層模型。根據某海域海水電導率垂直剖面實測曲線,建立空氣—3 層海水—海床5 層海洋環境模型,其中將海水分為3 層,各層深度及電導率數據如表1所示。場源強度為1 A·m,深度為4 m,頻率為1 Hz。通過仿真計算了第1 層海水中30 m 水深處、第2 層海水層中35 m 水深處、第3 層海水層中40 m 水深處以及海水-海床界面51.2 m 水深處電場三分量數據。

圖1 時諧水平電偶極子在N 層海洋環境中示意圖Fig.1 Schematic diagram of a time-harmonic horizontal electric dipole in an N-layer marine environment

表1 仿真計算模型中各層介質電導率及深度Tab.1 The conductivity and depth of each layer in the simulation model

圖2 某海域海水電導率隨深度變化曲線Fig.2 Variation curve of seawater conductivity with depth in the sea area

3 仿真結果

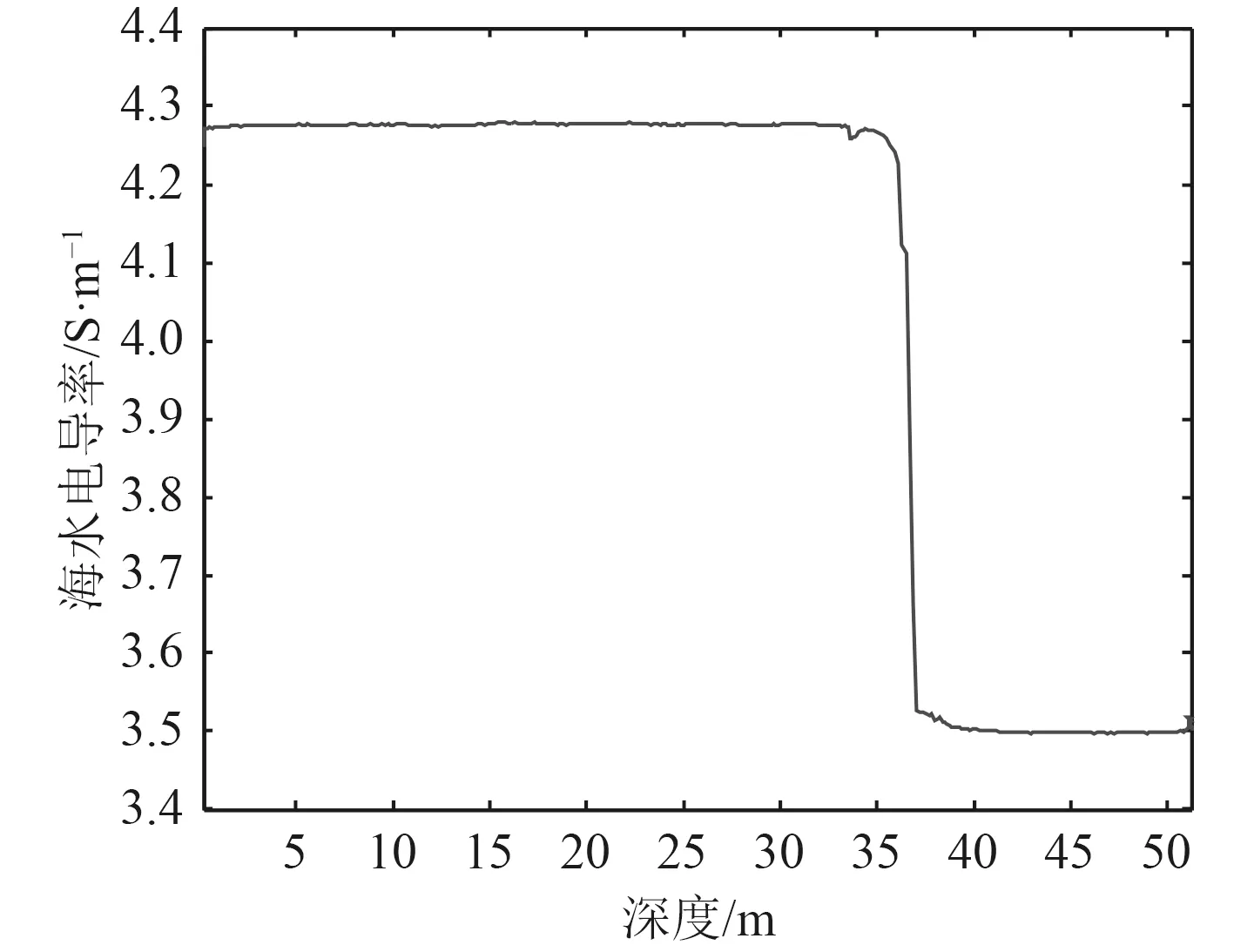

基于上述建立的數學模型,對海水分層條件下時諧水平電偶極子產生的電場進行仿真計算,分析海水分層模型中水下電場的分布特性及衰減規律。模型中取N=5,即模型分為5 層:分別為空氣-3 層海水-海床,模型示意圖如圖3 所示。

圖3 5 層海洋環境模型中時諧水平電偶極子示意圖Fig.3 Variation curve of seawater conductivity with depth in the sea area

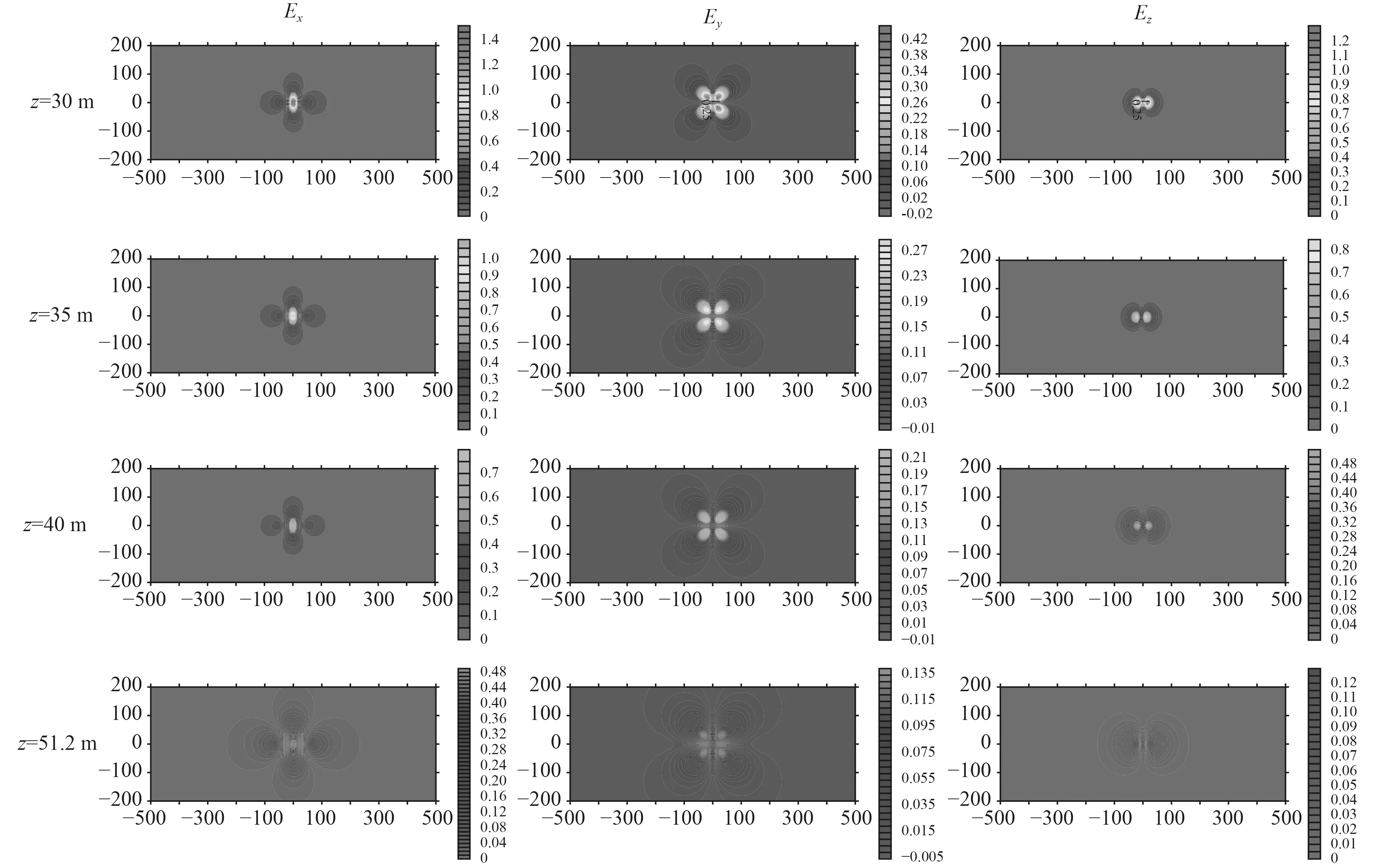

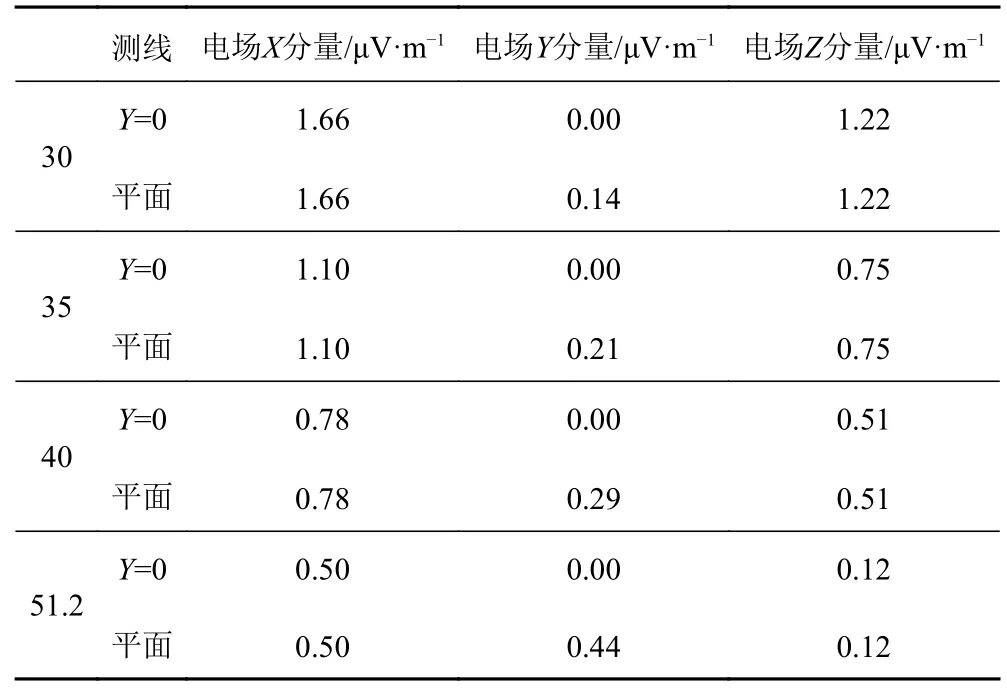

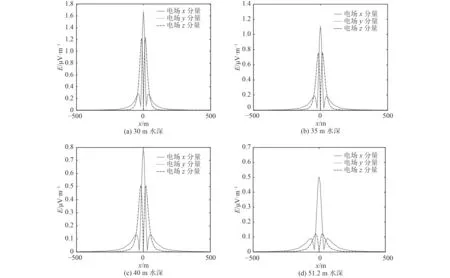

圖4~圖6 給出了場源強度為1 A·m,深度為4 m,頻率為1 Hz 情況下,偶極子電場在30~51.2 m 水深的空間分布及正下方Y=0 測線上的分布特性。表2 給出了電場特征值統計結果。

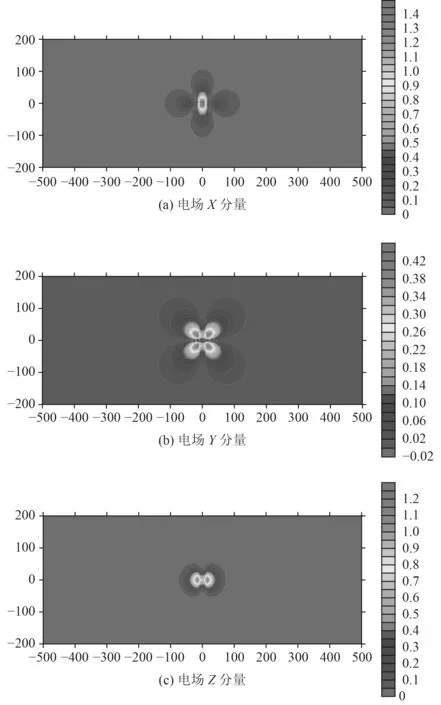

圖4 電場30 m 水深處平面分布等值線圖Fig.4 Contour map of plane distribution of electric field at the depth of 30 m

圖5 電場51.2 m 水深處(海床)平面分布等值線圖Fig.5 Contour map of plane distribution of electric field at 51.2 m deep water(the seabed)

圖6 偶極子電場三分量空間分布等值線圖(30~51.2 m 水深)Fig.6 Contour map of three-component spatial distribution of dipole electric field(30~51.2 m water depth)

表2 電場特征值統計表Tab.2 Statistical table of electric field characteristic values

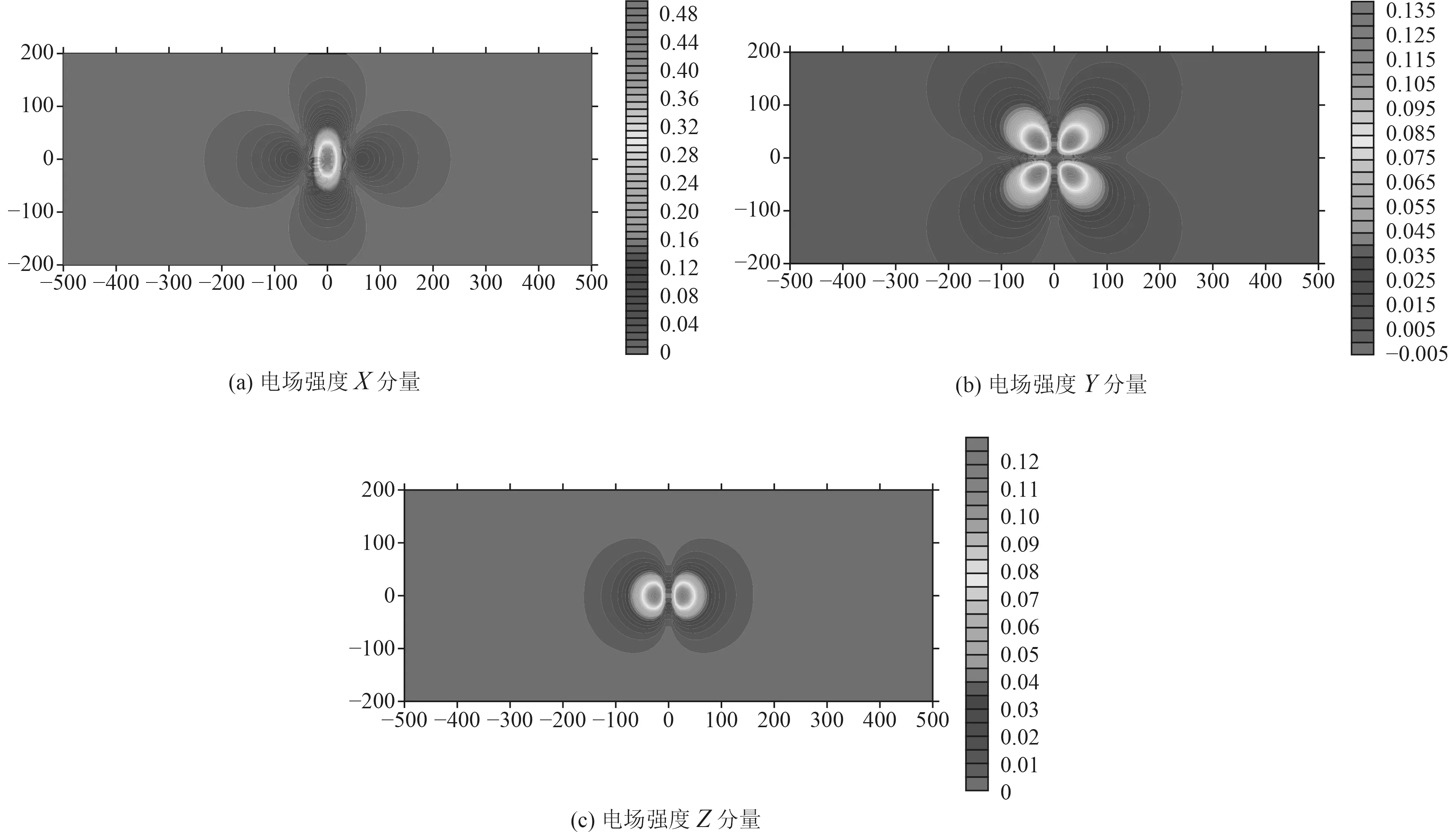

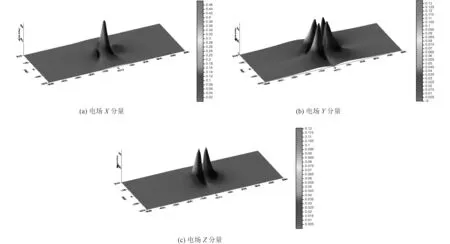

圖7 給出了電場在海水—海床平面的分布圖。圖中縱坐標表示X方向,橫坐標則表示Y方向。由圖可知,電場縱向分量在海水—海床平面上呈現負峰—正峰—負峰特性,整體沿首尾中心線方向對稱分布,極大值出現在中部;橫向分量沿首尾中心線呈反對稱分布,極大值出現在兩側;垂直分量呈正峰—負峰特性,整體沿首尾中心線方向對稱分布,極值分別出現在偏離中心的前部和后部。通過上述分析可知,水平電偶極子電場具有較為明顯的指向性分布特性。

圖7 海床平面上電場分布圖(水深51.2 m)Fig.7 Distribution of electric field on the seabed(water depth:51.2 m)

從圖8 可以看出,隨著深度的增加,電場X分量與電場Z分量之比是增加的,這是由于隨著深度的增加,海床電導率的影響越來越大。從表2 可以看出,在海床界面上,電場Z分量約為電場X分量的1/4。從表中可以看出,電場X分量與電場Z分量都是Y=0 處測線最大值(即平面上最大值),電場Y分量最大值相對正下方有一定的偏移。

圖8 正下方(Y=0)測線上電場分布Fig.8 The electric field distribution on the measuring line(Y=0)is directly below

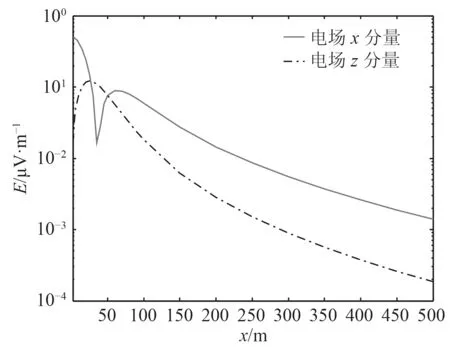

圖9和圖10 給出水深51.2 m,水深4 m,水平電偶極子場源正橫Y=0 m,海床電導率為1 S/m,信號頻率1 Hz 情況下水下電磁場在海水—海床界面的衰減曲線。可以看出,在60~500 m 范圍內電場X分量和電場Z分量沿徑向隨距離呈3 次方衰減。

圖9 電場X 分量和電場Z 分量在海水—海床界面上沿徑向隨距離衰減曲線(信號頻率1 Hz,海床電導率1 S/m)Fig.9 Radial and distance attenuation curves of the X component and Z component of the electric field at the sea-seabed interface(Signal frequency 1 Hz,seabed conductivity 1 S/m)

圖10 電場X 分量和電場Z 分量曲線擬合Fig.10 Curve fitting of X component and Z component of electric field

4 結 語

根據實測海水電導率參數,建立空氣—分層海水—海床5 層海洋環境模型。通過對海水進一步分層的多層介質模型構建數學模型,進行理論推導和仿真計算,給出場源強度為1 A·m,深度為4 m,頻率為1 Hz 時電場在不同水深處的空間分布及正下方Y=0 測線上的水下電場分布。結果表明,隨著水深的增加,電場X分量與電場Z分量之比也隨之增大;在海水-海床界面上水平電偶極子電場具有較為明顯的指向性分布特性;測線上電場Z分量最大值約為電場X分量最大值的1/4,電場Y分量最大值相對Y=0 處有一定的偏移。從衰減曲線可以得知,在60~500 m 范圍內電場X分量和電場Z分量沿徑向隨距離呈3 次方衰減。