創傷性下肢骨折病人心理彈性與術后急性疼痛的相關分析

楊 丹

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院,湖北430000

手術復位作為創傷性下肢骨折的主要治療方法,能夠將骨折后發生移位的骨折斷端重新恢復正常或接近原有解剖關系,以達到重新恢復骨骼支架的作用[1]。但有研究指出,作為外科手術常見并發癥,術后急性疼痛可對病人日常生活造成嚴重干擾,不利于病情康復[2]。因此,早期準確預測創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛被認為是指導合理干預,促進良性預后的關鍵。嚴重的創傷可對個體身心造成傷害。有文獻指出,身心健康與個體對應激事件的復原能力密切相關[3]。心理彈性能夠反映個體在面對外界環境變化時所產生的心理及行為變化。諸多文獻指出,心理彈性是一種動態形式,具有伸縮空間,可隨環境的變化而做出相應改變,并在變化中達到對環境的動態調控及適應[4-5]。由此推測,創傷性下肢骨折病人心理彈性與術后急性疼痛有一定內在聯系,但具體機制尚不清楚。本研究主要觀察創傷性下肢骨折病人心理彈性狀況及術后急性疼痛發生情況,并分析心理彈性與創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛的關系,以指導未來創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛風險的早期預測及干預,旨在提高治療。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年11月—2020年6月我院接受治療的69例創傷性下肢骨折病人,病人及家屬均知曉本研究內容,簽署知情同意書。納入標準:①符合《中國開放性骨折診斷與治療指南(2019版)》[6]創傷性下肢骨折相關診斷標準;②接受手術復位治療。排除標準:①合并重要臟器功能相關疾病;②合并惡性腫瘤;③合并嚴重傳染性疾病或感染性疾病;④合并免疫系統性疾病;⑤合并精神障礙影響研究配合度。本研究設計內容經我院倫理委員會批準同意實施。69例病人中,男40例,女29例;年齡43~56(49.34±2.64)歲;骨折至手術時間6~16(10.80±2.78)h;骨折原因:跌倒19例,撞擊20例,交通意外30例。

1.2 調查方法

1.2.1 實驗室指標

分別于兩組病人術前空腹抽取5 mL外周肘靜脈血,使用智能型高效離心機[貝克曼庫爾特商貿(中國)有限公司,Avanti JXN-30/26型],以3 000 r/min的速度離心10 min后取血清,經酶聯免疫吸附法(ELISA)檢測白細胞介素-1β(interleukin-1β,IL-1β)、白細胞介素-6(interleukin-6,IL-6)水平,試劑盒由合肥萊爾生物科技有限公司提供。

1.2.2 心理狀態

分別于兩組病人術前使用心理彈性量表(Connor-Davidson Resilience Scale,CD-RISC)[8]評估病人心理狀態,主要包括堅韌性(0~52分)、力量性(0~32分)及樂觀性(0~16分)3個維度,總分0~100分,評分越高表明病人的心理狀態越好。

1.2.3 創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛

于病人術后清醒12 h內使用視覺模擬評分法(Visual Analogue Scale,VAS)[7]評估病人的疼痛程度,分值0~10分,評分越高表明病人的疼痛程度越重,將VAS≥4分的病人納入急性疼痛發生組,剩余病人納入未發生組。

1.3 統計學方法

2 結果

2.1 創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛情況

69例創傷性下肢骨折病人術后發生急性疼痛40例,發生率為57.97%。

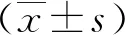

2.2 創傷性下肢骨折病人發生疼痛的單因素分析(見表1)

表1 急性疼痛是否發生的創傷性下肢骨折病人一般資料比較

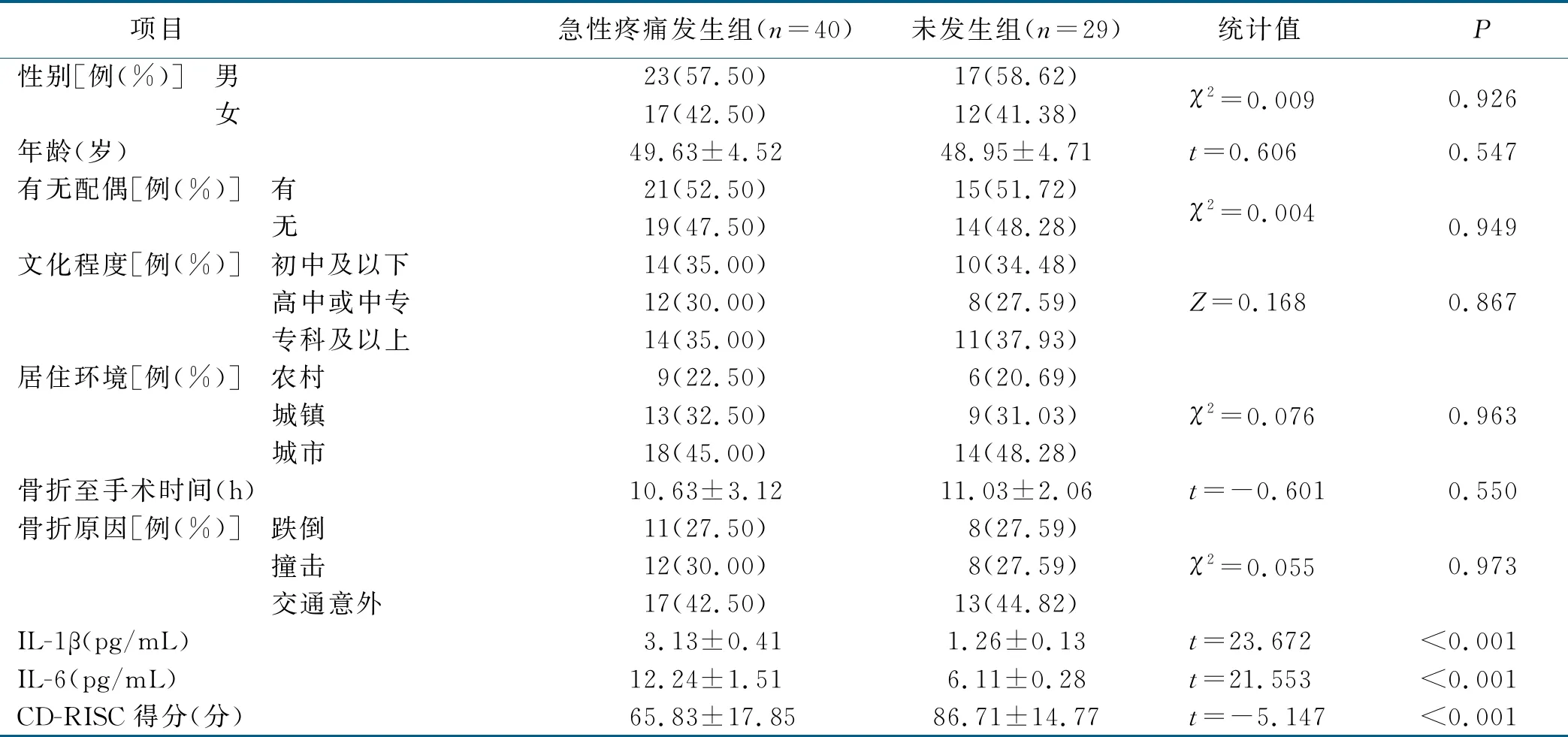

2.3 IL-1β、IL-6及CD-RISC得分對創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛的影響(見表2)

表2 IL-1β、IL-6及CD-RISC得分對創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛影響的多因素分析

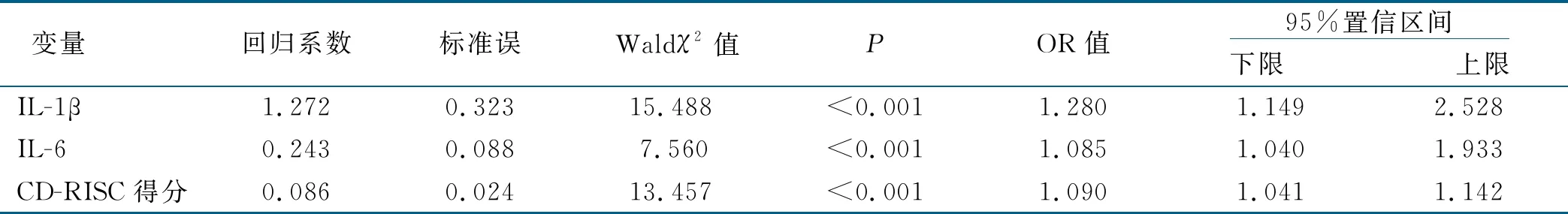

2.4 對創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛影響的多因素分析

將本研究全部基線資料及相關指標分別作為協變量,術后急性疼痛發生情況作為因變量(發生=1,未發生=0),校正性別、年齡、有無配偶等基線資料帶來的影響,建立多元回歸模型結果顯示,骨折至手術時間、血清IL-1β過表達、IL-6過表達及CD-RISC得分低是創傷性下肢骨折病人術后發生急性疼痛的影響因素(P<0.05)。詳見表3。

表3 對創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛影響的多因素分析

2.5 CD-RISC評分預測術后急性疼痛風險的效能分析結果

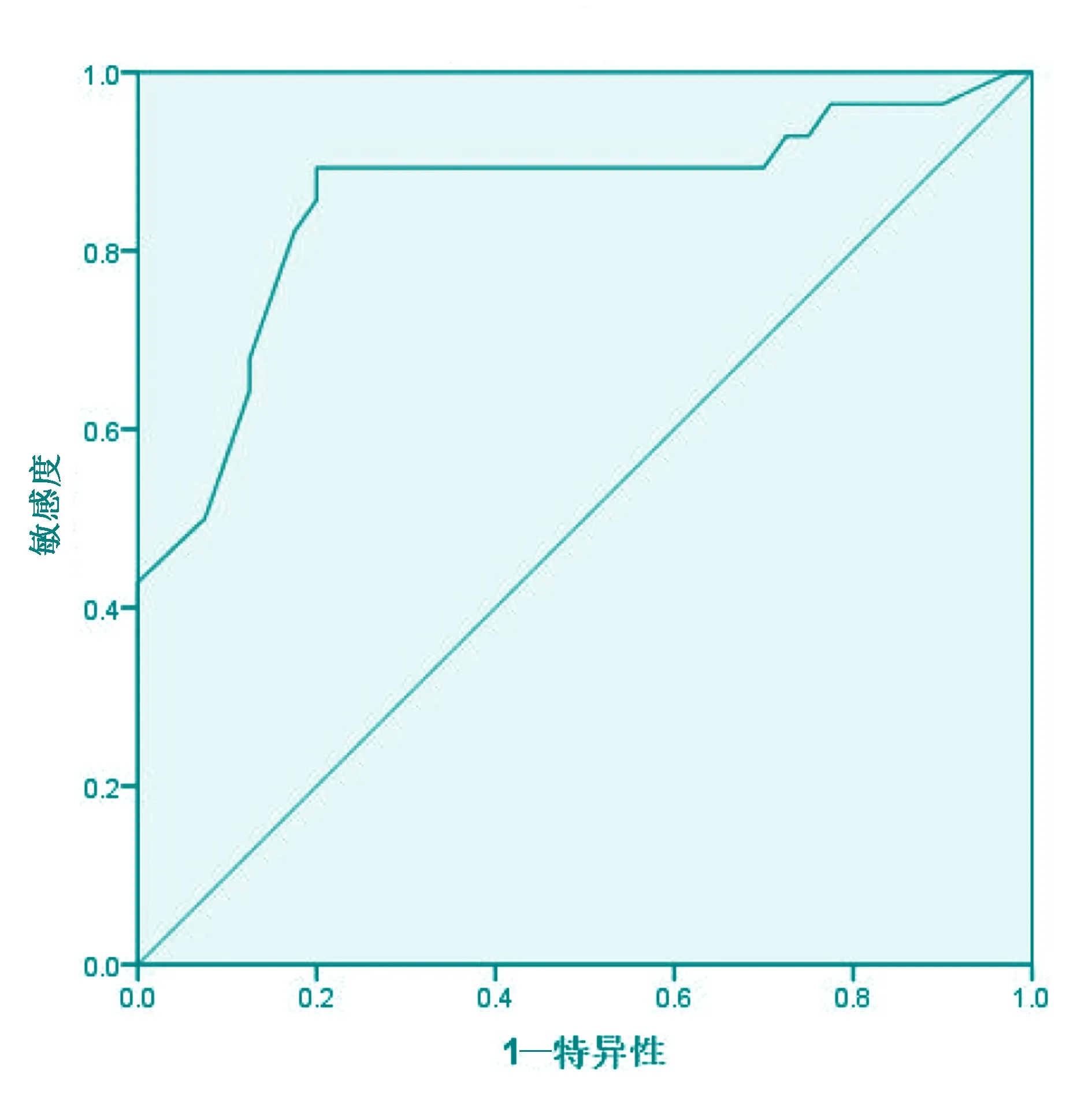

將創傷性下肢骨折病人CD-RISC評分作為檢驗變量,術后急性疼痛發生情況作為狀態變量(發生=1,未發生=0),繪制ROC曲,結果顯示,CD-RISC評分預測創傷性下肢骨折病人術后發生急性疼痛風險的AUC為0.857>0.80,預測價值較理想,詳見圖1,在指標取最佳閾值75分時,可獲得最佳的特異度、靈敏度,分別為0.975,0.893,約登指數為0.868。

圖1 CD-RISC評分預測創傷性下肢骨折術后急性疼痛風險的ROC曲線圖

3 討論

有研究指出,創傷性下肢骨折具有發病急驟、病情重、劇烈疼痛等特點,嚴重影響病人的生活質量,相較于其他創傷性疾病,創傷性下肢骨折的疼痛范圍較大,嚴重疼痛程度可對病人的其他系統造成損害,增加生理活動紊亂風險,影響術后早期功能鍛煉的順利進行[9-10]。有研究指出,術后有40%~59%的骨折病人出現急性疼痛[11]。本研究中,69例創傷性下肢骨折病人術后發生急性疼痛40例,發生率為57.97%,表明創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛發生率高,也提示了早期干預的必要性。有研究指出,促炎因子在疼痛的發生、發展中起著關鍵性作用,而IL-1β、IL-6是常見的促炎因子[12-13]。且二者在本研究中也被證實參與了創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛的發生、發展。IL-1β在神經病理性疼痛中可導致炎性痛敏[14]。IL-6過表達可使環氧化酶-2過表達,進而促使前列腺素E2大量釋放,誘發血管產生持續性疼痛[15]。但需要注意的是,IL-1β、IL-6檢測結果的準確性容易受到病人其他基礎性疾病的影響,對檢測結果產生干擾,影響研究的可靠性,在應用價值方面仍有局限,還需探索其他準確性更高的指標以早期預測病人疼痛急性發作風險。

心理彈性可作為個體的心理“免疫保護”,諸多報道顯示,良好的心理彈性能夠減輕危險帶來的影響及負性反應程度,有助于增強機體自信心,利于病人產生正面心理狀態,積極面對突發事件[16-17]。本研究結果顯示,急性疼痛發生組CD-RISC評分低于未發生組,初步表明CD-RISC評分與創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛發生密切相關。究其原因,心理彈性水平越低表明病人的適應能力越差,常會使病人產生消極、無擔當、無責任感等表現及情緒,當病人在面對突發事件時,無法以較好的心理狀態去承擔,進而導致病人在受到一定刺激后出現回避、否認等情況,不僅影響術后干預配合度,且因負性情緒刺激導致的一系列反應還會釋放相關激素,刺激疼痛因子分泌,繼而導致急性疼痛的發生[18]。而高水平的心理彈性能夠使個體在較短時間內調整心理情緒,通過積極向上的心理狀態去面對疾病,對術后干預的配合度好,故而疼痛感減輕,急性疼痛發生減少[19]。有研究顯示,通過對病理性疼痛病人實施心理彈性干預,可顯著減輕病人疼痛程度,縮短機體康復時間[20]。該結果也證實了心理彈性對疼痛的影響。為了更進一步明確心理彈性與創傷性下肢骨折病人術后發生急性疼痛的關系,本研究經單項與多項Logistic回歸分析后繪制ROC曲線,結果顯示,CD-RISC得分低是創傷性下肢骨折病人術后急性疼痛的影響因素,且對疼痛風險有一定預測價值。上述結果證實,心理彈性與創傷性下肢骨折病人術后發生急性疼痛有關,可作為創傷性下肢骨折病人術后發生急性疼痛風險預測指標。

4 小結

綜上所述,創傷性下肢骨折病人術后發生急性疼痛可能與心理彈性低下有關,臨床可考慮通過術前評估病人心理彈性狀況來預測術后急性疼痛的發生風險,以指導早期干預,減少急性疼痛的發生。