對高中生物教材中幾處知識的質疑及建議

劉媚霞 唐清云

教材是教學的綱要,是教師備課的依據,是學生學習的主要載體,也是考查考試,尤其是高考命題的主要依據。因此,教材出現知識滯后、錯誤、漏洞或概念不嚴謹、邏輯不嚴密、知識不系統等問題,都會給教師和學生帶來很大的困擾。不僅如此,有一些教輔資料編寫出了一些難題、偏題、怪題,給學生和教師增加了不必要的負擔,干擾了正常的教學活動。

隨著世界科技迅速發展,生理醫學和化學諾貝爾獎獲獎成果的公布,使得生物知識的更新是非常快速的。這就要求中學生物教材的知識更新要緊跟科技發展的速度,才能體現出生命科學的前沿性,給學生新的知識體系和發展理念,進一步激發學生對前沿科學的探究欲望。

目前,筆者所執教的學校采用的生物教材知識存在滯后或漏洞的問題。基于此,筆者羅列出經全國中小學教材審定委員會2004年初審通過的普通高中課程標準實驗教科書生物必修(人教版)存在的幾處問題,旨在與廣大生物教師進行探討商榷,希望以后的生物教材概念更準確、知識更完善、內容更系統、觀點更新穎。

問題一:必修1第四章第三節第70頁標題下“問題探討”的左圖中“水分子、甘油、乙醇通過脂雙層”自由擴散,但是圖示中水分子顯然是錯誤的。

教材第74頁閱讀材料中已對2003年諾貝爾化學獎獲得者的研究成果給予了說明,此研究已確認了“水通道蛋白是生物膜輸導水分子的通道”,而脂雙層的內部是疏水層,幾乎阻礙所有的水分子及水溶性分子通過,所以水分子不能從磷脂雙分子層上擴散通過。

問題二:必修1第五章第四節《光與光合作用》中,光反應機理不清楚,缺乏系統性和邏輯性。

教材第97頁標題一提出了“捕獲光能的色素”,并對光合色素的分布、種類、吸收光譜及作用進行了概述,但在標題二的光合作用原理的光反應階段,沒有進一步說明光合色素吸收光能、傳遞光能、轉化光能的機理,使得光反應階段展示的水分子光解、ATP合成及還原型輔酶Ⅱ(【H】)的形成過程缺乏理論依據,難以讓學生真正理解光反應的機理,所以筆者建議編者完善這部分內容。

問題三:必修2第三章第一節《DNA是主要的遺傳物質》的探究實驗2“噬菌體侵染細菌的實驗”的結論不符合對照實驗的規則,即噬菌體的DNA是遺傳物質,沒有對蛋白質下結論,此結論有待商榷。

本實驗的設計思路是采用放射性示蹤法對T2噬菌體的蛋白質和DNA分別用35S和32P標記,通過用被標記的噬菌體侵染大腸桿菌并增殖子代噬菌體來追蹤被標記的親代噬菌體的蛋白質和DNA哪種物質到達子代噬菌體,以證明這種物質是遺傳物質,另一種不是遺傳物質。這是一組對比實驗,與光合作用中用18O標記H2O和CO2追蹤光合產物O2來源于H2O,而不是CO2的實驗是相同的原理和方法,所以得出的結論也應該是相一致的,即噬菌體的DNA是遺傳物質,蛋白質不是遺傳物質。但是,教材給出的實驗結論只說明DNA是遺傳物質。

對此結論,教輔資料專門編寫試題:關于“噬菌體侵染侵染細菌的實驗”的敘述,不能說明的是()。此題選擇的選項是:“35S和32P標記噬菌體侵染細菌的實驗說蛋白質不是遺傳物質”。解釋是“此實驗只能說明DNA是遺傳物質,不能說明蛋白質不是遺傳物質。因為35S標記的親代蛋白質沒有注入大腸桿菌內,不能證明它是否會控制噬菌體的性狀或傳給子代噬菌體的”。其實,這是給學生設置不必要的難題,這就是一個簡單的對照實驗,給噬菌體提供了寄主,給予同等的侵染機會,DNA到達子代,而蛋白質沒有傳給子代,就說明控制噬菌體的性狀和傳代的物質不需要蛋白質,證明了蛋白質不是遺傳物質。如果沒有對蛋白質是否是遺傳物質下結論,那也不符合探究性實驗的設計思路和設計原則。

問題四:必修2第三章第四節中“基因是有遺傳效應的DNA片段”這個概念的內涵有待擴展。

教材第三章第一節“DNA是主要的遺傳物質”的探究實驗結論是:DNA是絕大多數生物的遺傳物質,RNA是一些病毒的遺傳物質。然而,目前像新冠肺炎病毒這樣的傳染性疾病的流行,所以教師應該讓學生對RNA病毒的基因有所了解,不能單一地將基因定義在DNA上。 因此,筆者認為,基因的定義應該擴展為“核酸上有遺傳效應的核苷酸序列”更確切。

問題五:必修2第五章第一節中“基因重組的概念”的內涵過于片面,與教材多處知識相矛盾、相沖突,有待準確定義。

教材基因重組的定義是指,生物體進行有性生殖的過程中,控制不同性狀的基因的重新組合。此概念的范圍只在生物體通過減數分裂形成配子時,四分體時期同源染色體的非姐妹單體交叉互換,染色單體上的非等位基因重組及非同源染色體的自由組合,導致非同源染色體上的非等位基因重組。這里只說明了染色體上的基因重組的來源,而教輔資料關于基因重組的練習題都緊緊扣住這個概念范疇考查學生,讓學生選擇基因重組只能發生在減數分裂過程。但是,高中生物教材中涉及的以下事例都是基因重組的應用:

第一,雜交育種。將雙親優良性狀重組培育雜種育種方式,首先通過雜交親本產生的雌、雄配子在受精過程雌、雄配子的基因重組完成了父母雙親優良性狀的基因在F1子代中的重組,然后由F1在產生配子時通過減數分裂過程形成重組配子,再通過雌雄配子受精作用產生重組新性狀的F2個體。那么,減數分裂和受精作用就是雙親優良性狀基因的重組的兩個重要生理過程。沒有受精作用的過程只有減數分裂的過程,怎么會產生具有雙親優良性狀的重組個體?所以受精作用是有性生殖生物廣泛的基因重組過程。

第二,肺炎雙球菌的轉化實驗。加熱殺死的S型菌的DNA使活的R型細菌轉化成S型細菌的過程就是一種DNA的轉導,導入R型菌內的S型細菌的DNA與R型細菌的DNA重組,產生了表達S型細菌性狀的重組子代,這仍然是典型的基因重組——DNA的轉導,是原核生物中較普遍的一種變異來源。

第三,基因工程。基因工程的原理就是定向地將目的基因導入受體細胞而進行跨種基因重組育出新品種的方法。

由上可知,自然界中基因重組的變異是很普遍的,可分為分子水平上的重組和細胞水平上的重組。如基因工程中目的基因與表達載體的重組,就是基因在DNA分子上的重組。細胞水平上的基因重組方式有不同細胞的融合、原核細胞間DNA的轉導、病毒侵染細胞并將病毒基因整合在寄主細胞染色體上的過程等,均可導致細胞發生基因重組。而教材給基因重組的概念內涵太過狹窄,給教學帶來了很多干擾,使學生對此概念的理解和運用產生了困惑。

問題六:必修3第二章第一節《人腦高級功能》中,語言功能是人腦特有的高級功能,涉及人類的聽、說、讀、寫,這里的“特有”應有質疑。

從目前大量的研究成果證明,動物也具有豐富多彩的語言交流能力,尤其是高等哺乳動物及鳥類,它們也有說話和聽話的能力,只是人類還不能準確翻譯它們的語言。這只是說動物的語言功能區比人類的簡單,但不能說是語言功能是人類特有,其他生物沒有。

問題七:必修3第五章第一節《生態系統的結構》中,對營養結構表述不完整。

課本第92頁“食物鏈和食物網是生態系統的營養結構,生態系統的能量流動和物質循環就是沿著這種渠道進行的”,這里的食物鏈(網)只是捕食(寄生)鏈,僅僅由生產者和消費著構成,而生態系統是一個復雜而完整的動態體系,僅有生產者和消費者是不能完成物質循環與能量流動的,完整的營養結構應包括生產者、消費者、分解者構成的捕食鏈和腐生鏈。另外,捕食鏈和腐生鏈再加上非生物的物質與能量,才能構成生態系統的整體結構。

問題八:必修3第五章第五節《生態系統的穩定性》中對抵抗力穩定性和恢復力穩定性的概念與關系的理解,很多輔導資料出現了錯誤。

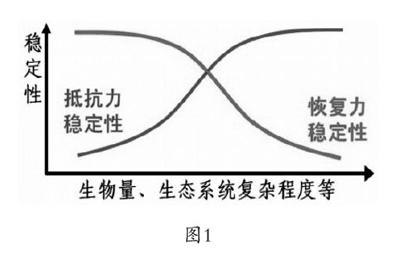

教材沒有明確給出生態系統的抵抗力穩定性、恢復力穩定性與營養結構的復雜程度的關系,但很多教輔資料上都用這樣的曲線表述兩者的關系(如圖1所示):

圖1

曲線圖說明在一般情況下,兩者存在相反的關系。抵抗力穩定性較高的生態系統,恢復力穩定性就較低,反之也是如此。

筆者認為,這種關系圖是錯誤的,兩種力都是生態系統自我調節能力的體現,它們與營養結構的復雜程度的關系無法用反相關曲線表示。如荒漠生態系統、北極苔原生態系統等,它們的抵抗力穩定性和恢復力穩定性都很低,熱帶雨林的抵抗力和恢復力都很高。另外,即使在相同環境中,營養結構簡單的生態系統破壞后比結構復雜的生態系統恢復容易,那只說明恢復時間的長短有差異,并不能說明恢復能力的強弱。實際上,兩者的關系相當復雜,不能用曲線簡單表示。

(作者單位:劉媚霞 甘肅省武威市武威一中;唐清云 甘肅省武威市古浪一中)