溫州眼視光醫(yī)教樓改擴(kuò)建工程基坑支護(hù)設(shè)計(jì)及監(jiān)測(cè)分析

裴偉偉

(溫州設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,浙江 溫州 325000)

0 引言

隨著城市地下空間的開發(fā)向深層化、復(fù)雜化發(fā)展,隨之產(chǎn)生的大量基坑工程由于基坑開挖深度大、周邊環(huán)境敏感復(fù)雜而具有極大的難度。特別是城市舊城區(qū)臨近保護(hù)建筑的基坑工程,需要考慮建筑保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、場(chǎng)地施工條件等因素。設(shè)計(jì)方往往通過支護(hù)結(jié)構(gòu)與主體結(jié)構(gòu)相結(jié)合的逆作法施工工藝以滿足有關(guān)各方的要求。逆作法采用蓋挖法施工,利用首層結(jié)構(gòu)板作為施工平臺(tái),利用結(jié)構(gòu)樓板作為支撐體系,支撐剛度大,基坑變形小,并能大幅減少噪聲和粉塵的污染,可對(duì)周邊環(huán)境起到有效保護(hù)作用[1]。

1 工程概況

溫州眼視光醫(yī)教樓改擴(kuò)建工程位于溫州醫(yī)科大學(xué)學(xué)院路校區(qū)內(nèi),由一幢 22 層的醫(yī)教樓和 5 層的裙房組成,設(shè)置二層地下室,采用樁筏基礎(chǔ),工程樁采用機(jī)械鉆孔灌注樁。基坑開挖面積約 4 800 m2,底板開挖深度為 10.55 m,局部深坑開挖深度達(dá) 13.15 m。根據(jù)相關(guān)規(guī)范[2,3],本基坑工程安全等級(jí)為一級(jí)。

1.1 周邊環(huán)境

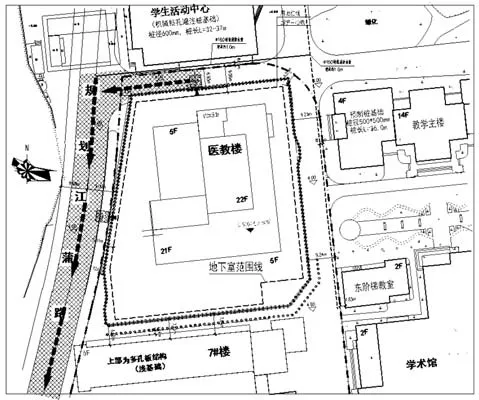

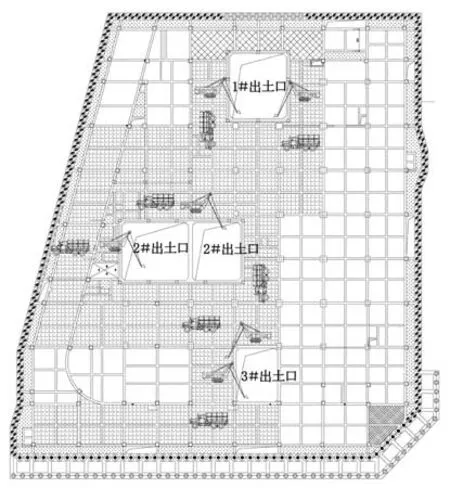

工程場(chǎng)地位于溫州醫(yī)科大學(xué)校園內(nèi),周邊環(huán)境較為復(fù)雜。場(chǎng)地四周分布著河道及各種類型的建筑,具體詳見基坑周邊環(huán)境布置圖(見圖 1)。其中場(chǎng)地南側(cè)的 7# 樓承擔(dān)著眼視光醫(yī)院的住院部功能,業(yè)主要求在基坑施工期間不得影響其正常營(yíng)業(yè)。由于該樓建于 1980 年左右,基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)形式較差,且經(jīng)過幾十年的使用,局部已出現(xiàn)傾斜及開裂現(xiàn)象。7# 樓基礎(chǔ)外邊緣與地下室側(cè)壁最近的距離約 6 m,如何保證基坑施工期間的安全和正常使用,成為本基坑設(shè)計(jì)的一個(gè)重點(diǎn)和難點(diǎn)。

圖1 基坑周邊環(huán)境圖

1.2 地質(zhì)條件

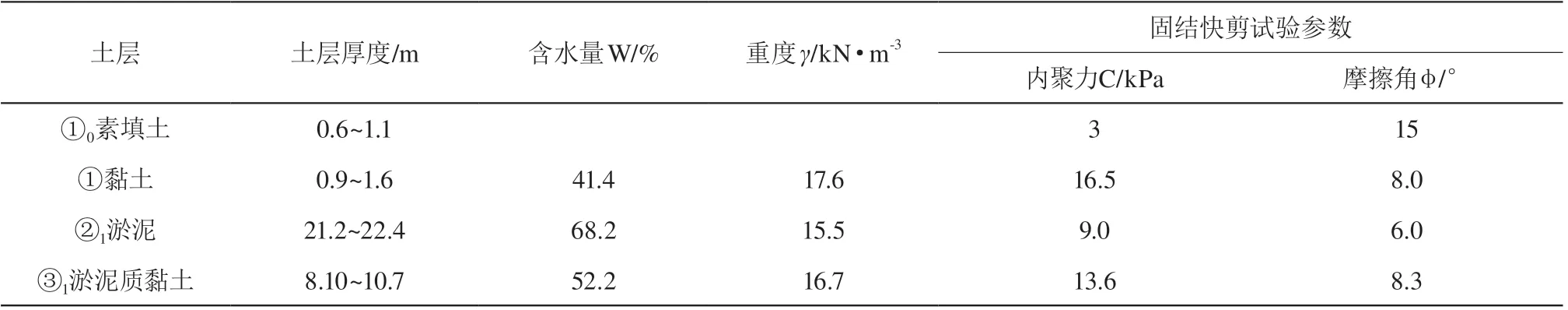

本工程基坑開挖影響范圍內(nèi)為典型的溫州軟土地質(zhì),主要由黏土、淤泥、淤泥質(zhì)黏土、卵石組成,相關(guān)土體物理參數(shù)指標(biāo)如表 1 所示。

表1 土體物力參數(shù)表

本場(chǎng)地淺層地下水為孔隙性潛水,主要賦存于黏土及淤泥層。地下水以接受大氣降水入滲補(bǔ)給為主,蒸發(fā)排泄及向下入滲補(bǔ)給深層地下水排泄方式為主。地下水穩(wěn)定水位埋深一般在 1.20 m 左右。根據(jù)地區(qū)經(jīng)驗(yàn),地下水年變動(dòng)幅度在 1.00~1.50 m。

2 基坑支護(hù)設(shè)計(jì)

2.1 基坑總體方案設(shè)計(jì)

本基坑支護(hù)工程具有以下特點(diǎn):

1)基坑開挖深度大,開挖深度 10.55~13.15 m;

2)地質(zhì)條件復(fù)雜,地表以下 33 m 內(nèi)基本為軟弱的淤泥和淤泥質(zhì)黏土,淤泥含水量大,高壓縮性;

3)周邊環(huán)境復(fù)雜,環(huán)境保護(hù)要求高,尤其是業(yè)主對(duì)7# 樓的保護(hù)要求,是本基坑設(shè)計(jì)的一個(gè)重點(diǎn)和難點(diǎn);

4)工程施工場(chǎng)地十分狹小,場(chǎng)地周邊可用作施工通道和材料加工場(chǎng)的只有場(chǎng)地西側(cè)。

經(jīng)過多輪經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較,地下室基坑支護(hù)最終確定采用逆作法施工工藝。主樓核芯筒采用順做法施工,其余地下室結(jié)構(gòu)采用逆作法施工。由于采用結(jié)構(gòu)樓板作為水平支撐,支撐體系的平面內(nèi)剛度大,可有效控制支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形,減少地下室開挖產(chǎn)生的土體變形對(duì)周邊環(huán)境的影響。地下室頂板作為施工場(chǎng)地以供材料堆放、加工和施工車輛通行,可有效緩解施工場(chǎng)地空間不足的問題。由于土方開挖大部分在地下室頂板下進(jìn)行以及避免了大量臨時(shí)支撐的拆除,可以減少施工帶來的噪音和粉塵,減少對(duì)周邊環(huán)境尤其是 7# 樓住院部的影響。

逆作法基坑支護(hù)方案采用排樁作為擋土構(gòu)件,排樁外側(cè)采用三軸水泥攪拌樁作為止水帷幕,坑底采用三軸水泥攪拌樁進(jìn)行加固。地下室結(jié)構(gòu)樓板作為水平支撐體系,利用主體結(jié)構(gòu)的一柱一樁作為豎向支撐體系。

2.2 圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

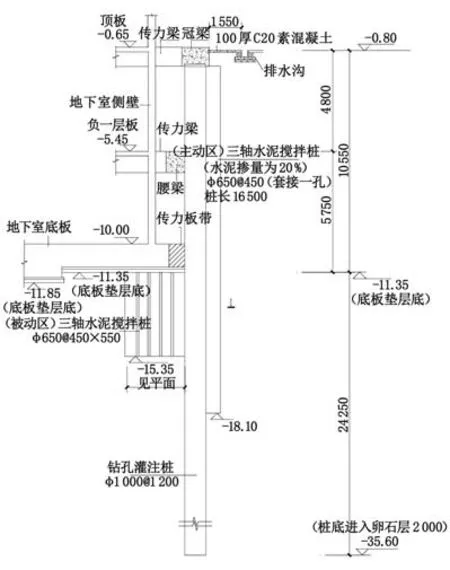

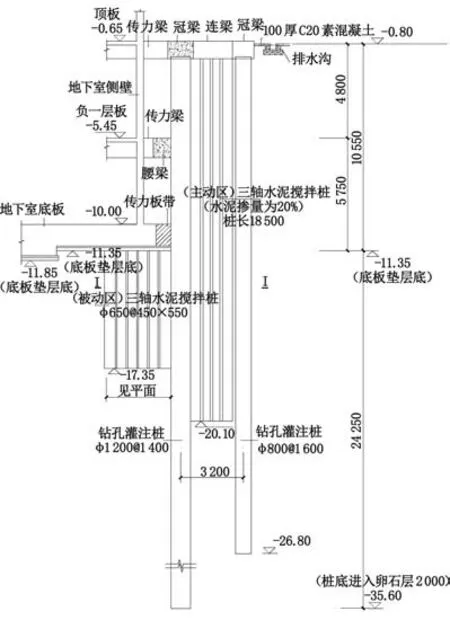

排樁采用機(jī)械鉆孔灌注樁。本基坑開挖深度范圍內(nèi)的影響土層主要為深厚淤泥層,由于在地表以下 33 m左右存在卵石層,為提高基坑整體穩(wěn)定安全系數(shù)和減少土體變形,樁端均進(jìn)入卵石層,典型剖面如圖 2 所示。由于在施工首層板時(shí),第一次土方開挖深度達(dá)到 2.1 m,為有效控制基坑變形,保護(hù) 7# 樓的安全使用,基坑南側(cè)采用雙排樁門式剛架作為支擋結(jié)構(gòu),雙排樁之間采用三軸水泥攪拌樁進(jìn)行土體加固,南側(cè)剖面如圖 3 所示。

圖2 一般區(qū)域典型基坑支護(hù)剖面圖(單位:mm)

圖3 南側(cè)區(qū)域典型基坑支護(hù)剖面圖(單位:mm)

2.3 水平支撐體系設(shè)計(jì)

本工程地下室面積不大且工程樁樁端均進(jìn)入卵石層,為保證開挖期間地下室結(jié)構(gòu)整體剛度及避免增設(shè)后澆帶可能帶來的節(jié)點(diǎn)處理難度,經(jīng)與土建設(shè)計(jì)單位協(xié)商,取消設(shè)置后澆帶。為提高土方開挖的效率和縮短土方開挖時(shí)間,在地下室首層板設(shè)置了 3 個(gè)出土口,其中主樓核芯筒作為主要的出土口,地下室的南側(cè)設(shè)置一個(gè)輔助出土口。為滿足施工車輛通行和材料堆場(chǎng)、加工場(chǎng)的需要,在地下室首層板設(shè)置了施工棧橋板,施工荷載考慮 25 kN/m2。頂板下土方開挖和水平運(yùn)輸采用小型挖土機(jī),垂直運(yùn)輸采用長(zhǎng)臂挖機(jī)。具體布置如圖 4 所示(圖中陰影區(qū)域?yàn)槭┕虬澹?/p>

圖4 地下室首層逆作施工階段平面圖

2.4 豎向支承系統(tǒng)設(shè)計(jì)

逆作施工期間,利用主體結(jié)構(gòu)的一柱一樁作為豎向支撐體系。立柱根據(jù)承受的豎向荷載,分別采用由四根 160 mm×14 mm、160 mm×16 mm 和 180 mm×18 mm 等邊角鋼和綴板拼接而成的格構(gòu)柱。逆作施工完成后永久立柱外包混凝土形成勁性混凝土柱,臨時(shí)立柱在地下室結(jié)構(gòu)完成后割除。立柱樁采用直徑 700 mm、800 mm 的鉆孔灌注樁,在樁頂 6 m 范圍內(nèi)樁徑擴(kuò)大至900 mm。立柱樁樁底持力層為卵石層,有效地提高了立柱樁的承載力并控制了立柱的沉降。

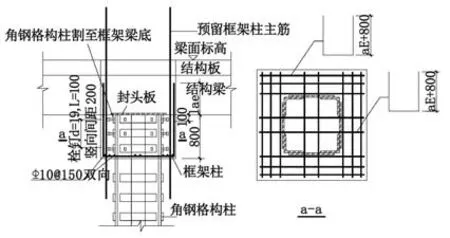

為方便地下室首層板框架梁鋼筋的施工,對(duì)格構(gòu)柱與首層梁的連接方式做了技術(shù)處理,將格構(gòu)柱的角鋼割至梁底,具體做法如圖 5 所示。

圖5 格構(gòu)柱與首層梁板連接節(jié)點(diǎn)(單位:mm)

3 基坑監(jiān)測(cè)分析

為了更好地指導(dǎo)地下室土方開挖和施工,保證地下室施工期間基坑及周邊建筑物的安全,結(jié)合相關(guān)規(guī)范[4]本工程設(shè)置了較多的基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,以做到信息化施工。監(jiān)測(cè)項(xiàng)目具體包括深層土體位移、坑外地表沉降及水平位移、立柱樁位移、結(jié)構(gòu)構(gòu)件軸力、圍護(hù)樁樁內(nèi)水平位移、圍護(hù)樁身鋼筋應(yīng)力、基坑周邊地下水位及周邊建筑物位移(沉降、傾斜)等。監(jiān)測(cè)時(shí)間為 2015 年 01 月12 日至 2016 年 8 月 15 日地下室施工完成且數(shù)據(jù)穩(wěn)定后結(jié)束。

3.1 深層土體位移監(jiān)測(cè)

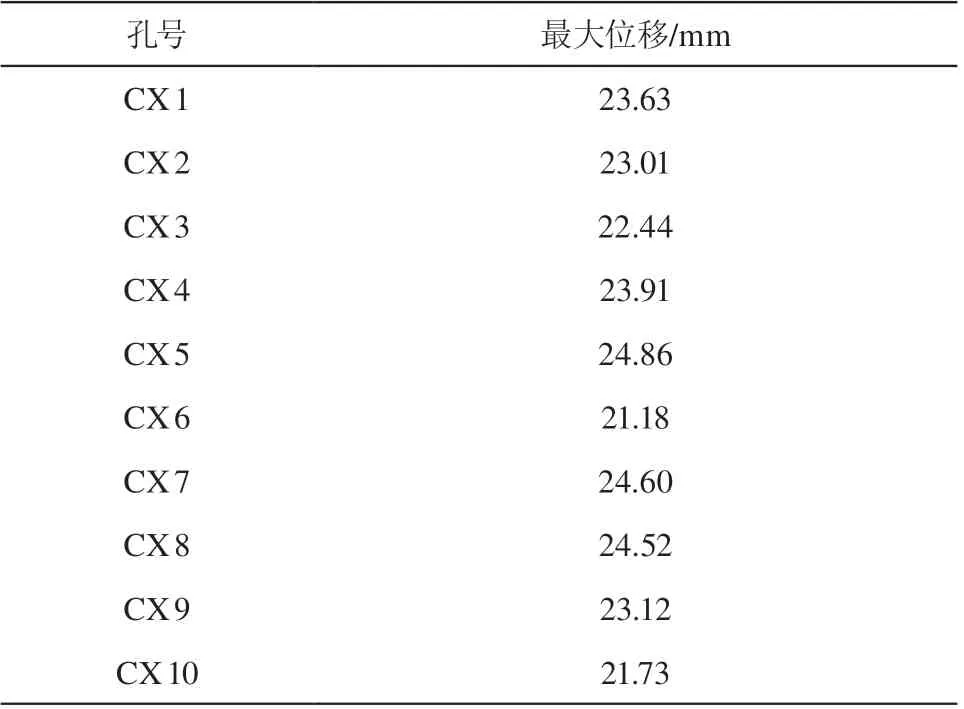

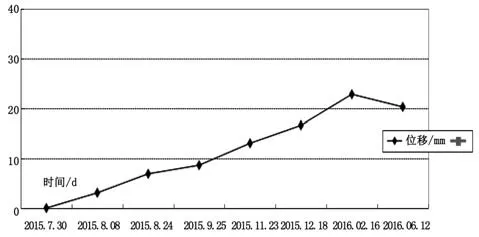

本工程共設(shè)置 10 個(gè)深層土體位移監(jiān)測(cè)點(diǎn),采用CX-3C型測(cè)斜儀監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)精度 0.01 mm。各監(jiān)測(cè)點(diǎn)最大位移如表 2 所示,最大深層土體位移為 24.86 mm(CX 5 號(hào)點(diǎn)),小于位移報(bào)警值 60 mm。各監(jiān)測(cè)點(diǎn)最大位移均發(fā)生在基坑開挖到坑底時(shí)段,隨著地下室底板完成,主體結(jié)構(gòu)向上施工,后期位移有所回彈,如圖 6 所示(以 CX 5 號(hào)點(diǎn)為例)。

表2 各測(cè)斜孔測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

圖6 CX5 測(cè)斜孔位移時(shí)間曲線

根據(jù)溫州地區(qū)多年類似項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)結(jié)果,本工程基坑若采用順做施工,深層土體位移至少在 60 mm 以上,可見逆作法能有效控制土體位移。

3.2 坑外地表沉降監(jiān)測(cè)

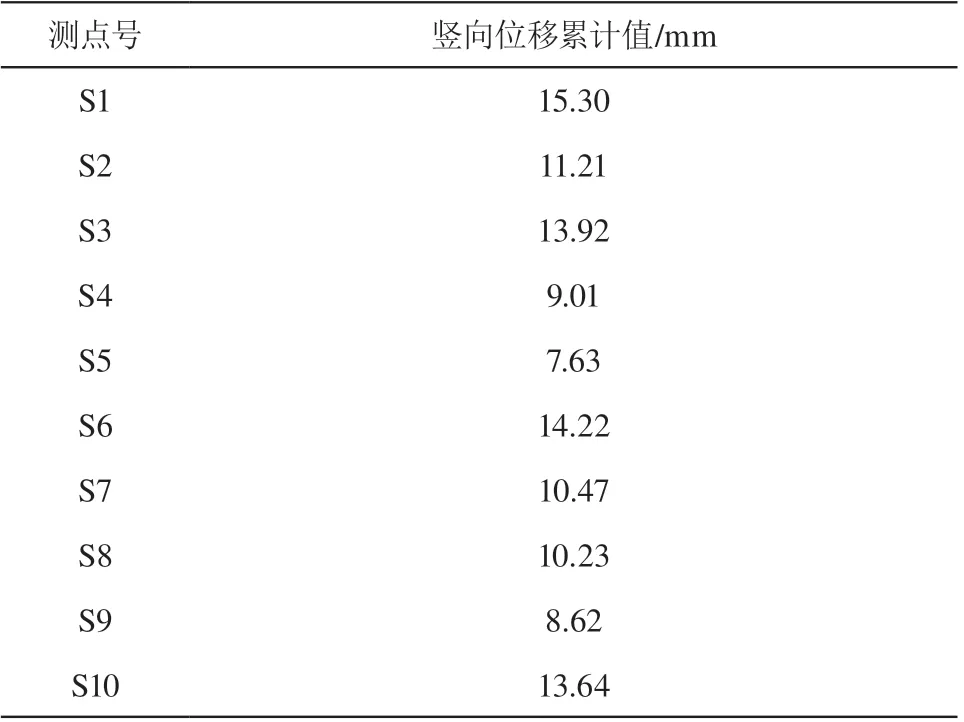

本工程共設(shè)置 19 個(gè)地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn),采用 DSZ 2自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)精度 ±0.01 mm。各監(jiān)測(cè)點(diǎn)位移如表 3 所示,最大地表沉降位移 15.30 mm(S 1 號(hào)點(diǎn)),小于位移報(bào)警值 30 mm。根據(jù)溫州地區(qū)多年多年類似項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)結(jié)果,本工程基坑若采用順作施工,地表沉降位移至少在 40 mm 以上,可見逆作法能有效控制地表沉降。

表3 坑外沉降位移監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)表

4 結(jié)語

溫州地區(qū)逆作法施工項(xiàng)目甚少,經(jīng)驗(yàn)尚不成熟,該工程是筆者單位在溫州地區(qū)設(shè)計(jì)的第二個(gè)逆作法工程項(xiàng)目,取得了良好的效果,得到了業(yè)主和施工單位的一致好評(píng),可為溫州地區(qū)逆作法的實(shí)施提供參考。主要得出以下結(jié)論:

1)逆作法采用暗挖法施工,有效地減少了施工帶來的噪音和粉塵,保證了南側(cè) 7# 樓的正常使用;

2)逆作法利用結(jié)構(gòu)樓板作為支撐體系,支撐剛度大,有效地控制了土體位移,深層土體位移和地表沉降位移較順做法減少約 50 %;

3)結(jié)合本工程的實(shí)際,取消結(jié)構(gòu)后澆帶,增加了結(jié)構(gòu)整體剛度,避免了后澆帶處的節(jié)點(diǎn)處理,加快了工程進(jìn)度;

4)格構(gòu)柱頂端與首層梁板的節(jié)點(diǎn)處理,巧妙地規(guī)避了結(jié)構(gòu)梁板鋼筋穿越格構(gòu)柱的問題,可為類似工程提供借鑒。Q