交鎖髓內釘在成人肱骨干骨折中應用的臨床研究*

葉東城 鐘慧霞 黎仲華 張 帥 蘇方貴 余 鵬 黎永位

陽江市中醫醫院,廣東 陽江 529500

引言:隨著人們對于肱骨干骨折的治療效果有著越來越高的要求,因此要選取一種高效、安全的手術方式予以治療[1]。可選用交鎖髓內釘技術進行手術治療,治療效果顯著,能夠改善患肢術后關節功能,縮短患者骨折愈合時間[2]。鑒于此,本文選取60例肱骨干骨折患者運用交鎖髓內釘技術手術或傳統鋼板螺釘技術手術治療,探究治療效果。數據分析如下。

1 一般資料與方法

1.1一般資料 選取60例于2019年8月至2021年4月在陽江市中醫醫院住院部確診為肱骨干骨折擬行運用交鎖髓內釘技術手術或傳統鋼板螺釘技術手術治療的患者,隨機分兩組,每組30例,治療組以運用交鎖髓內釘技術進行手術治療,其中患者的年齡介于20歲至55歲之間,平均年齡(43.74±2.31)歲,男性患者為17例,女性患者為13例,術前時間窗(10.35±2.32)d。對照組以傳統鋼板螺釘技術手術治療,其中患者的年齡介于21歲至53歲之間,平均年齡(44.87±2.35)歲,男性患者為16例,女性患者為14例,術前時間窗(10.21±2.12)d。將所有患者的一般資料進行統計學分析,差異無意義P>0.05。

1.2方法 鋼板螺釘組:采用臂叢麻醉或全麻,取肱骨前外側切口,于肱二、三頭肌肌間進入,注意保護橈神經,必要時游離橈神經。顯示骨折端后,根據所需接骨板長度剝離肱骨外側骨膜,骨折端復位,接骨板放置在后外側。如有較大粉碎骨折,則采用拉力螺釘固定,盡可能保留骨折塊的骨膜及相連的軟組織。術畢切口內置引流管1根。

交鎖髓內釘組:全麻或臂叢麻醉,患者仰臥位,患側肩胛下墊高,或采用沙灘椅位;于肩峰前方作切口,取經三角肌入路,分開三角肌及肩袖,在“C” 型臂x線機透視下,用三角錐或鉆頭在肱骨大結節內側、肱骨頭關節軟骨外側沿骨髓腔方向開髓,之后改用導針插入髓腔,在“C” 型臂x線機透視下復位骨折,導針經過骨折部位后進入骨折遠端,以閉合骨折復位、順行穿釘。如閉合復位失敗、損傷時間過久而纖維組織增生妨礙復位,則采用小切口有限切開,協助導針穿過骨折端。均不擴髓、靜力型固定。皆未放置引流管,少數病例在肩部切口內置引流片。

1.3觀察指標 觀察兩組患者的手術時間、出血量、術后功能、并發癥、骨折骨性愈合時間等情況。術后功能根據UCLA肩關節評分和肘關節評定表HSS評分系統制定療效標準;肩關節功能評分總分為35分。優34-35分,良29-33分,差<29分;肘關節評分總分優90-100分;良80-89分;一般70-79分;較差60-69分;最差<60分。兩者評分等級有差異者,取等級優者。

1.4統計學分析 應用SPSS26.0軟件統計分析。計數資料卡方檢驗(X2檢驗);計量資料用t檢驗。

2 結 果

2.1兩組患者的手術時間、術中出血量比較 治療組患者的手術時間短于對照組患者,出血量少于對照組患者,臨床指標數據差距有顯著差異P<0.05;見表1。

表1 兩組患者的手術時間、術中出血量比較

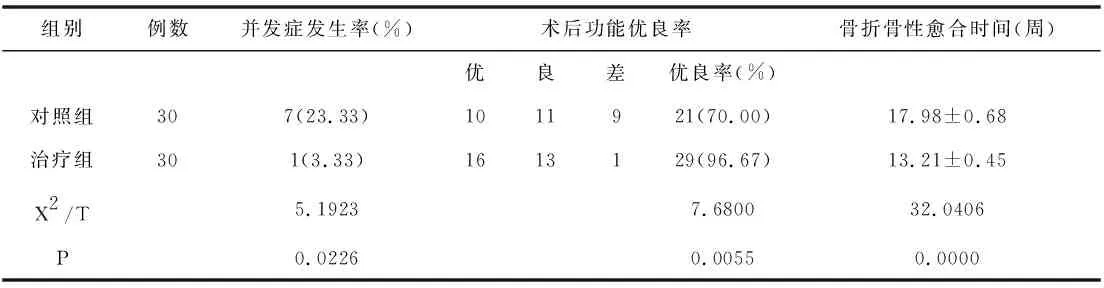

2.2兩組患者術后功能、并發癥以及骨折骨性愈合時間比較 治療組患者的術后功能得到明顯改善、并發癥發生率降低、骨折骨性愈合時間縮短,與對照組臨床指標數據差距有顯著差異P<0.05。見表2。

表2 兩組患者術后功能、并發癥以及骨折骨性愈合時間比較

3 討 論

傳統鋼板螺釘技術手術治療肱骨干骨折疾病有著一定的治療效果,但是對骨折端局部血運造成影響,也對患者的肘關節功能和肩關節功能造成不利影響,降低患者術后生活質量[3]。采用交鎖髓內釘技術手術治療,具有并發癥少、創傷小等優勢,同時減少對患肢骨折端血供的影響,縮短患者骨折骨性愈合時間。本研究中鋼板螺釘組出現1例橈神經牽拉傷,1例傷口感染,5例切口部分脂肪液化。主要考慮術中剝離牽拉橈神經時間較長引起神經牽拉傷,同時手術時間偏長,造成術口暴露過長,增加感染風險;切口脂肪液化主要考慮皮膚皮下脂肪牽拉受壓時間長和電刀燒灼有關。均通過營養神經,抗感染及傷口換藥治療后痊愈;交鎖髓內釘組出現肩關節交鎖釘尾軟組織激惹1例,主要是留置釘尾巴過長引起,對癥處理后激惹癥狀消失。治療組骨折愈合時間較對照組時間縮短,主要考慮還是治療組沒有進行骨折端骨膜剝離,更好保護骨折端的血運,使骨折端能更好的愈合。而對照組切開復位對骨折端的骨膜進行了剝離,破壞了部分血供,致使骨折愈合時間延長。

綜上所述,成人肱骨干骨折患者運用交鎖髓內釘技術手術,患者的手術時間縮短,出血量較低,降低患者并發癥的發生率,加快了患者骨折骨性愈合時間,患者術后肢體功能得到明顯改善。交鎖髓內釘技術可以作為臨床治療肱骨干骨折的理想方案。