臨床護理路徑在小兒腹瀉護理中的應用價值分析

黨冬梅

鄒城市人民醫院,山東 鄒城 273500

小兒腹瀉是兒科中常見的疾病之一,一般是由病毒感染所引起的,患者臨床表現為嘔吐、腹瀉等癥狀,患兒病情嚴重時還會出現電解質紊亂,若是沒有及時采取治療,會對患兒的身體健康和生活質量造成嚴重的影響[1]。由于小兒具有生性好動的特點,在對該癥狀進行治療時,需要對患兒采取相應的臨床護理措施,對患兒的情緒進行安撫,以達到更好的治療效果[2]。本文針對臨床護理路徑在小兒腹瀉中的護理效果展開分析對比,現研究報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取我院2019年5月-2020年5月收治的80例小兒腹瀉患者,將其按照隨機抽簽法分為對照組和觀察組,每組均為40例。對照組患兒男21例,女19例;患兒年齡為1個月-5歲,平均年齡為(3.02±0.64)歲;患者病程為1-4d,平均病程為(2.54±0.55)d。觀察組患兒男20例,女20例;患兒年齡為1個月-6歲,平均年齡為(3.45±0.79)歲;患者病程為1-5d,平均病程為(2.97±0.88)d。兩組患兒的基礎資料進行對比,差異無統計學意義,(p>0.05),具有可比性。

納入標準:①所有患兒均確診為小兒腹瀉癥狀;②患兒家屬知曉此次研究并簽署相關同意書。

排除標準:①患兒伴有其他心、肝、腎等相關器官病變;②患兒中途退出研究。

1.2方法 對照組患兒實施常規護理干預措施。觀察組患兒實施臨床護理干預路徑,其具體護理措施如下;①建立護理路徑小組,由責任護士、責任組組長、管床醫生等成員共同組成護理路徑小組,安排小組成員進行系統的培訓和學習,小組成員培訓完畢后進行考核,合格后正式進入臨床護理干預,根據患兒的實際情況,制定相關的臨床護理路徑表[3]。②對患兒病情進行觀察,小兒腹瀉患者在進行護理的過程中,要對患兒的大便性狀、大便次數、排尿情況進行記錄,觀察患兒是否出現脫水的情況;并觀察患兒的口腔情況、精神狀態,以及患兒的意識等。③對患兒的生命體征進行監測,每天檢查一次患兒的生命體征各項情況,包括患兒的體溫、血壓、呼吸等,如果患兒體溫有所升高,要立即采取降溫的措施;④對患兒實施飲食護理,對于停止母乳喂養的患兒,要指導家屬喂養米湯、豆漿、牛奶等;如果患兒在半歲以下,要指導家屬進行母乳喂養;若是患兒在半歲以上,要對患兒喂養流食或易消化食物[4]。⑤對患兒家屬實施健康宣教,護理人員應當告知患兒家屬小兒腹瀉的相關注意事項以及預防措施等等,糾正患兒及家屬的不良習慣,并叮囑家屬及時為患兒換尿布,注意衛生清潔。

1.3效果判定 對比患兒在護理前后的腹瀉次數;對比兩組患兒的相關觀察指標,包括患兒的止瀉時間、以及患兒的住院時間等。

2 結 果

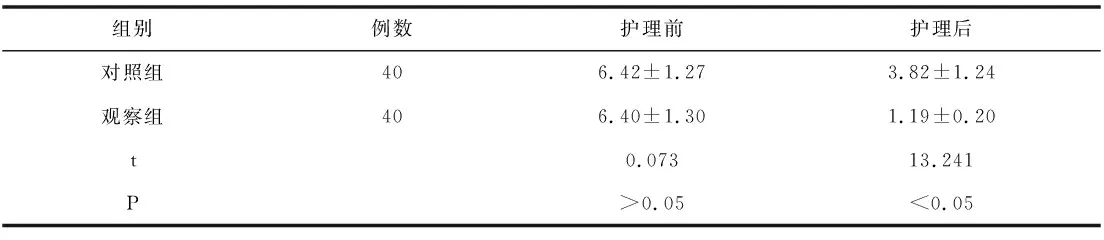

2.1患兒腹瀉次數對比 比較兩組患兒在護理前后的腹瀉次數,經對比,觀察組患兒護理后的腹瀉次數低于對照組,(p<0.05),差異具有統計學意義,詳見表1。

表1 患兒腹瀉次數對比

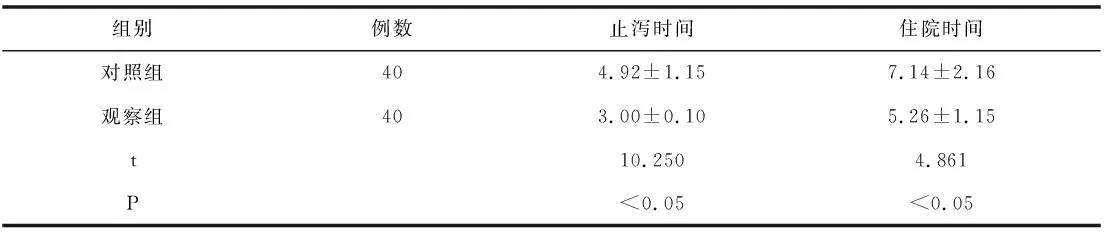

2.2患兒相關觀察指標對比 比較兩組患兒的止瀉時間和住院時間,經對比,觀察組患兒的相關指標低于對照組,(p<0.05),差異具有統計學意義,詳見表2。

表2 患兒觀察指標對比

3 討 論

小兒腹瀉是兒童常見的疾病之一,誘發該疾病的因素包括病毒感染、寄生蟲感染、細菌感染等多種因素,患兒一旦出現該癥狀,在排便時會產生肛門不適、排便失禁等情況,若是沒有采取及時的治療,會對患兒的生活質量和生命健康造成嚴重的威脅[5]。臨床護理路徑是為了促進患兒治療效果的一項有效護理措施,根據患兒的情況展開更加全面專業的護理,從而提升護理的質量和效果。

在本次研究中,對患兒分別進行常規護理(對照組)和臨床護理路徑(觀察組)的對比,觀察組患兒護理后相關觀察指標均優于對照組,(p<0.05),差異具有統計學意義。

綜上所述,臨床護理路徑在小兒腹瀉護理中具有較高的價值和效果,能夠起到有效止瀉的作用,對患兒的康復起到積極的推動作用。