透過市場現象和信息談美妝的風險評估

梅鶴翔

人們在日常生活中接觸到的各類化學物質大部分天然存在于環境中,但也有一些人工合成產品含于食物、水和各種日用品中。由于我們的皮膚是身體最大的器官,擁有最大的表面積,它與外界環境相互接觸并相互作用,不由自主地暴露在非生物和生物因素中,也因為個人護理和化妝品的使用而主動暴露于這些化學物質中。我們通常認為這些產品對身體是健康無害的。但是,鑒于它們與皮膚和黏膜的頻繁親密接觸,其對皮膚潛在的安全風險需特別關注。

事實上,已經備案或注冊的化妝品中使用的所有成分都符合相關的法規要求。在規定的用量范圍內,這些所使用的組分和配方對皮膚的安全性通常認為是安全的。但應考慮到其他一些重要問題,例如,長期影響的可能性,另外,某些物質可能對某些個體引起急性不良反應,如接觸性皮炎和過敏反應。

此外,在日常使用和不斷暴露于不同來源的各種個人護理產品和不同種類的化學品的過程中,有可能會由于不同物質的協同作用而產生所謂的“雞尾酒效應”,以及由于許多產品中存在相同成分而產生的“疊加效應”。

因此,不難理解,盡管產品中所使用成分及其用量都在允許范圍內,也會存在一些產品時而發生安全問題,產品時,可能會遇到某些安全風險。所以,需要甄別和確認常用的個人護理品和化妝品中是否存在已知對健康有不良影響的物質,以及潛在風險或對部分消費者有長期風險的潛在物質,其中包括受到高度關注的香料、防腐劑和其他被稱為皮膚敏感劑或對一般健康有潛在危害的物質。

為什么要重視美妝產品的安全風險

在國內,由于美妝產品的使用越來越普及、消費者低齡化,化妝品原料來源越來越多樣化、個別加工企業的質量管理不規范等諸多因素,近年來化妝品安全事件層出不窮。

比如,在Bing搜索欄內輸入“央視面膜2015”三個關鍵詞,會跳出74000余條相關信息。其中2015年3、4月,根據消費者投訴,央視記者前往全國化妝品集散地的廣州展開了調查,連續報道多起化妝品違法添加案例,其中一例違法添加某激素素176.12微克/克,超標6000余倍。該年度報道的激素依賴性皮炎的案例也引起了消費者和監管部門的高度關注。

在日本市場,2013年了月,日本化妝品公司佳麗寶及其旗下子公司宣布召回45萬支添加美白成分“杜鵑醇”的化妝品,其導致10余萬消費者面部出現不可逆白斑病變。

中國網財經欄目2021年5月28日報道,上海市藥監局發布了《2020年上海市化妝品不良反應報告和監測情況通報》。報告披露,2020年上海市上報化妝品不良反應/事件報告共2486例,其中一般報告占比99.92%。報告的主要來源為醫療機構監測哨點。按報告涉及年齡段、性別統計,報告涉及年齡段集中于20~50歲,以女性為主;按報告涉及化妝品類別統計,其中非特殊用途化妝品2308種,占88.16%,特殊用途化妝品310種,占11.84%。非特殊用途化妝品以護膚類為主,特殊用途化妝品以防曬類和染發類為主;按報告涉及化妝品來源統計,網購最多,專柜購買位列第二;按化妝品不良反應/事件初步診斷統計,仍以化妝品接觸性皮炎為主;按主要發生部位及癥狀來看,面部最多,主要皮損形態為紅斑、丘疹、水腫和鱗屑。

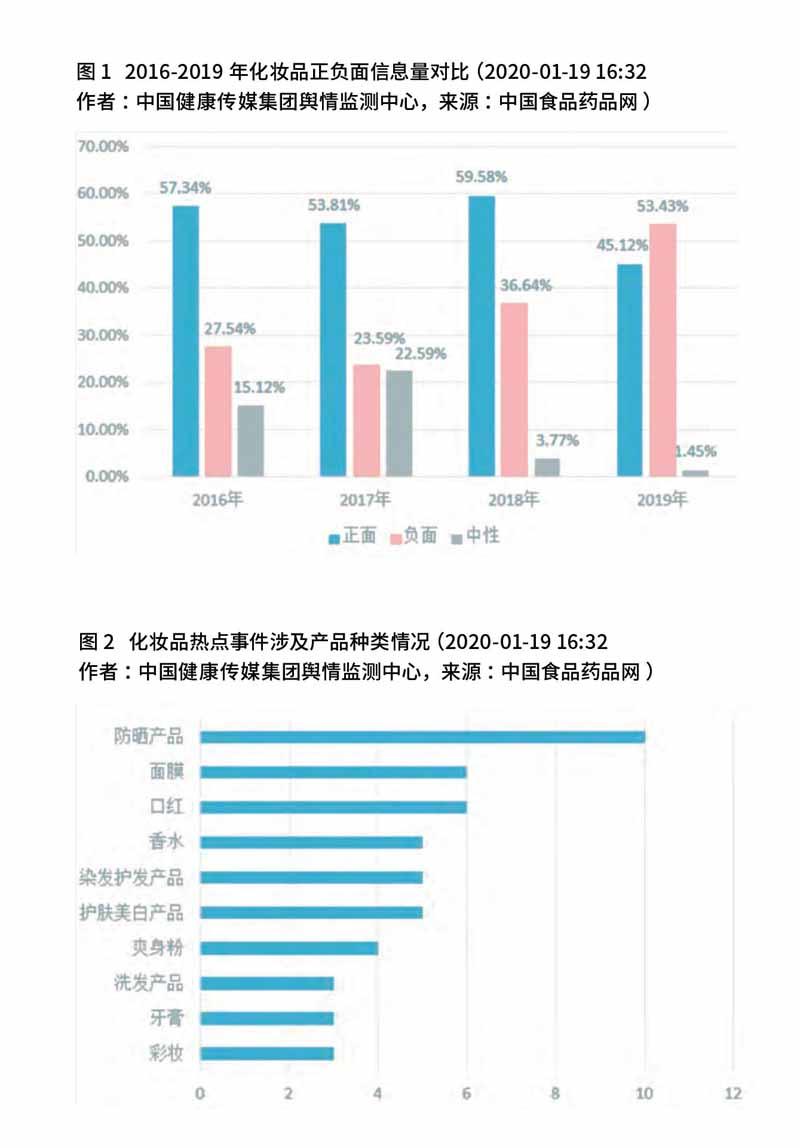

根據中國健康傳媒集團輿情監測中心對近年來化妝品安全事件的特別梳理,2016-2019年間,化妝品負面報道的比例由2016年的27.54%上升到2019年的53.43%(圖1)。其中防曬和面膜產品的比例分別處在前兩位(圖2)。

常見的化妝品安全現象

根據秦鷗、王學民、談益妹等發表在《臨床皮膚科雜志》(2018年10月)的調查,化妝品接觸性皮炎是化妝品不良反應中排在首位的因素,占化妝品皮膚病的70%~90%,ICD 70%~80%,ACD約為20%。2016年,上海市不良反應中心傳報病例總數為1635例。其中,接觸性皮炎位居第一名(接觸性、光接觸性、色素性),大多數原因是與某些成分誘發或化妝品使用不當有關,68%的消費者認為自己的皮膚比幾年前更加敏感,18%的消費者認為化妝品不耐受是造成她們皮膚和頭皮、頭發問題的主要原因。

根據該調查,通過對上海地區進行化妝品所致接觸性皮炎的致病成分分析,發現化妝品常用成分的系列斑貼式樣陽性率分別見表1和表2。

由于消費者的皮膚特質各異,使用的產品及皮膚暴露的環境因素紛繁復雜,因此,要系統地降低消費者應用產品的風險,有必要從源頭上控制。即對每種添加的原料按照在可能應用的產品類別(如滯留型或洗去型),根據應用的一般習慣的最大暴露量,依據毒理學進行評估,并給出相應的建議,如禁止、限制用量和最大使用量等。

毒理學在化妝品科學中應用

由于化妝品是相對年輕的、多學科交又的科學,尚未發展為獨立的化妝品毒理學。

其主要借鑒于毒理學在其他學科的一些成功經驗,如環境毒理學、藥學毒理學等。因此,化妝品在應用毒理學評估中尚存在有待完善和摸索的諸多方面。

毒理學概述

毒理學雖然聽起來似乎是一門非常高深的新興學科,其實與我們的日常生活密切相關。毒理學是一門研究化學物質和物理因素對有機體產生不良作用(副作用或有害作用)的學科。不良作用可以非常明顯,比如死亡、癌癥、疼痛、皮炎等;也可以是一些輕微的作用,比如正在發育的兒童大腦對于微量鉛暴露極為敏感,會導致學習能力和記憶力衰退。意識到這一點遠比了解多大劑量的鉛會導致兒童死亡更加重要。

毒理學定義中的化學物質可以是自然界存在的產物,也可以是人工合成的物質。這些物質可能是必需的,也可能是致命的毒藥。而不同的使用劑量會使這些化學物質對人類產生不同的作用。比如,雖然肉毒素是致命的毒藥,但極微量的合理使用,卻是醫美治療中用來祛除皺紋的利器。

毒理學與環境健康

毒理學也可以放在環境健康的背景中去考量。我們將環境健康定義為“能保證所有生物體擁有保持或發揮全部遺傳基因的最佳機會”,這個定義的價值可以從兒童身上得到最好的體現。這也是相關兒童和孕婦的功效測試的倫理學評估很難通過的原因。例如,美妝產品中使用的維生素A,本身是相對安全的物質,但在日光暴露的環境中使用,會導致嚴重的光敏癥;伐木工人裸露的胳膊遇到松木屑,在日光暴露的環境中作業,會導致嚴重的過敏現象;香水會給人帶來非常愉悅的感受,但有些佩戴金屬首飾的消費者會因此出現皮炎,這是由于香水中的某些香原料遇到金屬中的鎳會引起皮炎。凡此種種,正如毒理學之父Pa racelsu s——【瑞士科學家(1493—1541)】所說:“沒有絕對無毒,劑量決定是毒是藥”(The re is nonethat is not a poi sOn.The rightdose diffe rentiates a poison anda remedv.)因此,不能孤立地討論某種物質是否是毒物,應該從環境、使用方法和劑量三個維度討論某一化學物質是否有害。

毒理學的歷史

毒理學的歷史最早可以追溯到中國中草藥之父神農氏嘗遍百草,據說死于藥物劑量過大而引起的中毒;文藝復興時期,達·芬奇(1452-1519)在動物身上實驗毒藥的生物性積累;煉金術師、毒理學之父帕拉賽爾蘇斯(1493-1541)曾試圖將醫學和煉金術結合起來形成一種新的醫療化學;瑞士科學家馬修·保羅奧菲拉(1787-1853)被譽為“現代毒理學之父”,他于1813年出版了《毒藥學》,書中詳細描述了中毒的癥狀。赫爾曼·穆勒于1939年發現了DDT的殺蟲功效,并于1948年獲得諾貝爾生理學和醫學獎,而DDT在1972年被禁止使用。毒理學的相關事件貫穿了幾乎我們人類發展的整個歷史。

公共安全事件

了解一些合法或非法藥品的毒理學特性對于制定合理的公共政策非常重要。其中,在毒理學歷史上,最著名的是1962年的“反應停(沙利度胺)”事件。“反應停”是抗妊娠反應的新藥,臨床應用中卻被發現其存在導致嬰兒出生缺陷的副作用,也就是我們現在所說的“海豚嬰事件”。此前這種新藥在歐洲得到了廣泛推廣導致了歐洲數萬家庭的悲劇,而在美國FDA專家的極力阻止下,其未能進入美國市場,使美國人逃過了這場噩夢。之后立法規定所有新藥必須在動物和人體上進行充分的實驗,才能獲得FDA的使用批準。

蕾切爾·卡森在1962年出版了具有里程碑意義的著作《寂靜的春天》,其中集采了化學物質對環境的影響,并表達了殺蟲劑對人體健康存在的不良影響的擔憂。其中DDT作為一種高效的殺蟲劑,雖然不會直接導致動物死亡,不過會使烏類蛋殼變薄,導致鳥類特別是食肉性鳥類的減少。而且這類殺蟲劑會累積在動物的脂肪中,通過食物鏈最終進入人體。哺乳期間DDT也會隨乳汁進入嬰兒體內。最終DDT在1972年被禁用。

與化妝品安全關聯度最密切的事件是美國20世紀30年代一起Lash Lure染睫毛劑導致消費者失明的安全事件。LashLure像染發劑一樣,可永久性地改變睫毛的顏色,當時人們并不了解p-苯二胺的毒性,卻貿然在眼部使用它,因為眼內黏膜要比正常皮膚脆弱得多,最終導致數10人失明,一人因感染而死亡。這場慘痛的事故以1938年11月FDA將睫毛膏中的這種活性成分在化妝品中認定為非法使用而告終,同年,促使FDA于1938年出臺了化妝品管理規范。而令這種成分在中國屬于“化妝品組分中暫時允許使用的染發劑”,即可以在染發類化妝品中使用的成分;并且必須在產品標簽上標注“合苯二胺類”“不可用于染眉毛和眼睫毛”等警示。

毒理學的作用

毒理學無法解決所有的安全問題,但能幫助我們更好地以批判性的眼光分析周圍環境和那些影響本地甚至全球的事件,更好地判斷化學物質和物理因素對我們生活和工作的影響,從而提出富有遠見的指導性的建議,進而帶動各行各業以及自身減少危害暴露于危害的風險。

更多地了解一些毒理學知識可以幫助我們做出一些日常決定。在促進人體健康與改善環境質量時,也能根據毒理學的基本原理(劑量一效應關系、個體易感性)采取行動。比如人們一旦意識到了嬰兒與兒童的體重較輕,正在發育的神經系統特別敏感,他們比成人更易受到化學物質的影響,人們就會采取行動減少嬰幼兒的暴露。

毒理學的三原則

利用毒理學來分析和判斷化學物質的安全性,需依據劑量一效應關系,風險=危害×暴露,個體敏感性、易感性和差異性這三個重要的原則,這也被稱為毒理學三原則,這三個原則也構成了毒理學的重要基石。

原則一:劑量一效應關系

通常所說的毒理學致毒性,是劑量一效應關系。

劑量既包括單次使用的劑量,也包括長期累積形成的累積劑量。在毒理測試中,主要指單劑量或一過性使用的致毒致刺激性,同時要考慮,單劑量即使沒有危害,也需要考察長期使用的安全性。由累積劑量形成的長期毒性,也稱慢毒。

要估測一種物質的作用,確定劑量是非常關鍵的一個步驟。劑量指的是化學物質的暴露量,是物體或人接觸化學物質在數量上的一種衡量。一般用化學物質的數量與體重的比值來表示,即每千克作為一個單位,其中所能分配的化學物質濃度或含量。

效應是發生的反應。由于個體的差異,現在人們一般用半數有效劑量來對效果進行判斷。比如研究一種物質的毒性,可以用導致一半研究對象死亡時的劑量(即LD50,半致死劑量),它主要根據大鼠等實驗動物一次急性暴露下引起的死亡數來確定。雖然LD50在度量物質的嚴重危害時比較管用,但是無法涵蓋小劑量慢毒性副作用。目前LD50不再被認為是一個全面評估毒性的指標。毒理學家會通過一系列測試來確定一種物質釋放會產生不良效應,并通過進一步測試來描述與理解這些效應的特性。

原則二:風險=暴露×危害

風險是指一個人或者一個人群暴露于一種有害物質或者境況時引發傷害、疾病、功能喪失或者死亡的可能性。

而連接危害與風險這個概念的是暴露。沒有暴露,就沒有風險,也就沒有危害。減少暴露或者危害,或者兩者同時減少,就可以減少風險。

暴露途徑、頻率和時間也是暴露的三個重要概念。一種物質只有先進入人體內或者與身體接觸才能對人體產生作用,而它進入特定器官的能力決定了它的效應。代謝和排泄則會影響物質的吸收,可以減少體內毒物的量,減少敏感器官的暴露,從而減輕毒物產生的效應。

皮膚作為體表面積最大的器官,通常假設所使用在皮膚上的物質100%被皮膚所吸收。因此,在考慮用于護體產品中的物質時,由于表面積大、使用量大,吸收的劑量也大。

毒理學中還有一個半衰期的概念。主要用來表明化學物質在體內的代謝、分布和排泄情況。它指的是一種物質在被代謝和清除出體內減少一半所需的時間。它往往和體內的蓄積性關聯在一起。值得注意的是同一種物質在身體不同部位的分布和半衰期并不相同,比如血液中鉛的半衰期以天計,而在骨骼中鉛的半衰期就要以年來計。