中小城市快速路網規劃布局研究

——以江蘇省啟東市為例

鮑燕妮

[同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司,上海市200092]

0 引言

快速路是大城市道路網體系的重要組成部分,是城市道路中最高等級的道路。快速路網是為了保證城市長距離機動車出行者在相對可接受的時間內完成其出行目的(或過程)而建設的,能相對快速、連續通行的道路系統[1]。快速路系統具有支撐城市空間拓展、緩解城市交通擁堵、分流屏蔽過境交通、保護中心區的作用,能夠有效保障城市中心區域地面交通便捷有序。根據規范[2],超過200 萬人口的大城市才有快速路網規劃,但在我國經濟發達地區,中小城市已面臨著城市化區域快速擴張、汽車保有量不斷增長、道路擁堵日益嚴重等問題,亟需建設快速路網來解決交通困難,如昆山、嘉興等城市均已建設快速路。本文對啟東市快速路網規劃研究方案進行介紹,為類似中小型城市快速路網規劃布局提供一定借鑒。

啟東市為江蘇省南通市代管縣級市,地處長江入海口北側,三面環水,為江蘇省南通市出江入海的重要門戶。啟東市與上海隔江相望,距浦東直線距離僅50 km,是上海“一小時交通圈”重要的門戶城市、港口城市。近年來,啟東城市發展迅速,人口規模及用地面積快速擴張,城市發展邁入快車道,其現狀路網已無法滿足日益增長的交通流量的需求。本文通過擬定合理的技術路線,對啟東城市交通發展現狀及趨勢進行了分析,明確了啟東市快速路網規劃策略與目標,對啟東市快速路系統發展規模、構架及空間布局方案進行介紹。

快速路網規劃工作一般可分為3 個階段:一是資料收集、現狀與規劃分析階段;二是快速路系統布局方案比選研究階段;三是快速路詳細規劃方案及建設時序計劃安排階段。鑒于篇幅有限,本文主要介紹第二階段。

1 現狀與規劃解析

啟東市域面積1 208 km2,中心城區建設用地規模54.84 km2,2020 年中心城區人口規模40 萬人,2030 年規劃中心城區人口規模50 萬人[3]。本次快速路網規劃方案研究范圍為中心城區范圍。

1.1 現狀問題分析

至2018 年末,啟東市全市汽車保有量達26.97萬輛,其中私家車擁有量17.71 萬輛,分別比上年增長0.5%和0.6%,千人機動化水平已突破243 輛/千人,其千人機動化水平已經與天津、溫州等經濟較發達城市持平。啟東市城區主干路路網系統已基本成型,其布局為典型的方格網狀結構,目前已經形成“五橫五縱”的主干路格局。根據《啟東市城市綜合交通規劃(2014—2030)》,現狀城區道路總里程為151.6 km,道路網密度為6.1 km/km2[4]。

現狀問題主要體現在以下幾個方面:

(1)交通區位

啟東市地處長江入海口,北側緊鄰上海,為長三角北翼重要的交通樞紐,交通區位優勢明顯。目前啟東境內綜合交通體系建設初見雛形,未來交通區位優勢有望進一步提升。

(2)機動化發展

啟東市近年來機動化趨勢迅猛,城市步入出行模式結構轉型關鍵期。機動車擁有水平直逼國內一線城市,慢行交通份額下降明顯,公共交通份額停滯不前。

(3)路網系統

啟東市路網情況:城市道路骨架完善,但總體結構較不合理,主次干路指標達標,但支路較為缺乏;道路系統功能定位不夠明確,城市不同片區交通發展模式單一;中心城區部分路段地面道路容量已趨近飽和,擁堵現象日益嚴重。

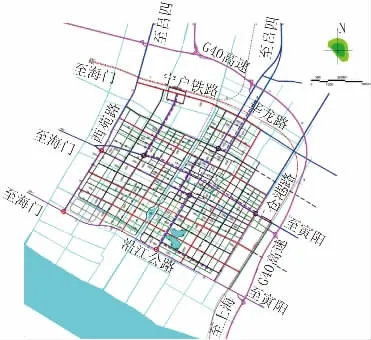

圖1 為啟東市城區交通現狀圖。

圖1 啟東市城區交通現狀圖

1.2 相關規劃解析

針對《啟東市城市總體規劃(2012—2030)》和《啟東市城市綜合交通規劃(2014—2030)》進行解析。

(1)城市空間結構與布局形態

市域城鄉空間格局規劃形成“一主兩副三片區”的空間結構。其中:“一主”指匯龍中心城區,“兩副”指呂四港和寅陽副中心,“三片區”指海產業集聚發展區、沿江城鎮發展集聚區和中部生態農業發展區[3]。

(2)城市發展方向

以“南進東拓”為主,適度往北,控制向西。其中:“東拓”以對接上海為主要發展目標,同時進一步強化東部匯龍鎮老鎮區基礎設施建設;“南進”有效利用長江濱江帶較為豐富的生態景觀資源,打造高品質城市居住環境。

(3)規劃路網

啟東市中心城區規劃路網分為結構性主干路、主干路、次干路和支路4 個層次。中心城區規劃形成“四橫三縱”的結構性主干路系統。中心城區范圍內規劃結構性主干路總長度為47.6 km,路網密度為0.8 km/km2,中心城區未規劃快速路網。近年來,啟東市機動車保有量增長迅猛,城區主干路建設規模和標準不足的問題日益凸顯[4]。城區外圍主要高速公路為G40,可向南對接上海,向北對接海門、南通。

圖2 為啟東市城區道路規劃圖。

圖2 啟東市城區道路規劃圖

2 快速路網規劃經驗借鑒

對國內外城市快速路網規劃方案進行分析,可歸納以下經驗。

(1)布局

快速路體系規劃要統籌考慮對區域自然地理條件的要求,并與城市空間布局形態及發展戰略延伸方向相協調,以支撐城市發展需求。同時,中小型城市早期往往沿著國道、省道發展,但隨著城市的發展,過境交通對城市內部交通的影響日漸明顯,故快速路的布局應起到分流城區過境交通的作用[5]。快速路的布局要重視快速路與高速公路出入口、城市主要對外公路樞紐的銜接規劃。此外,城市快速路系統需要適應城市功能分區可能產生的交通量,充分考慮對城市核心區的交通保護和城市核心區對外交通的便捷性,滿足各組團包括工業園區、物流園區的需求[6]。

(2)功能

規劃建設快速路是城市應對城市規模擴大、支撐城市未來空間拓展和經濟發展的必然選擇,是發揮路網體系整體功能的必然要求。隨著啟東城市規模的拓展,啟東迫切需要建設以市域快速路為骨架串聯組團、以中心城市快速路為脈絡聯系城區周邊的快速路系統。

(3)規模

國際城市的道路密度一般較高,次干路、支路系統發達,公共交通出行的比例高,因此快速路的密度相對較低。國內城市道路網密度總體偏低,且公共交通出行比例低,快速路網密度較高,多在0.4~0.6 km/km2。由于啟東市城市規模與特大城市、大城市相比差異較大,居民出行強度和中長距離出行比重不大,因此,快速路布局規模和密度應低于特大城市及大城市[5]。

(4)標準

快速路的線形、立交必須高標準規劃設計;快速路設計規模應有前瞻性;快速路的形式要因地制宜,合理選用地面、地下等形式,盡量把快速路可能對城市造成的負面影響降到最小。

(5)預留

中小型城市在經濟發展潛力不大時,可不考慮建設快速路,但應在規劃上提前預留,不要等到交通擁堵不堪時再來修改規劃或改建道路。規劃與建設都應該有前瞻性。系統規劃要有利于道路設施的控制與管理,兼顧城市長遠發展需求,預控重要通道空間。

(6)可持續發展

快速路與環境應相互協調。在滿足交通基本要求的前提下,要同時考慮環境保護的要求,注意結合道路性質、自然地形及交通分隔帶的設置,加強綠化,減少城市快速路帶來的各種污染,促進城市的可持續發展。

3 啟東市快速路網規劃規模與目標

3.1 啟東交通趨勢預測

啟東目前已經形成以慢行交通方式為主體,私人小汽車方式為重要組成部分的出行方式結構,公共交通所占比例較低。隨著城市規模向中等城市發展,居民出行距離將不斷增加,未來啟東交通發展將面臨私人小汽車和公共交通的競爭。

根據客貨運量的彈性系數預測,計算得到2030 年啟東市客運量為5 790 萬人次/a,貨運量為4 335 萬t/a[4]。

3.2 快速路總體規模分析

原《城市道路交通規劃設計規范》(GB 50220—1995)規定,200 萬人口以上的大城市快速道路網密度為0.4~0.5 km/km2,200 萬人口以下(50 萬~200 萬人)的城市快速路網密度為0.3~0.4 km/km2。

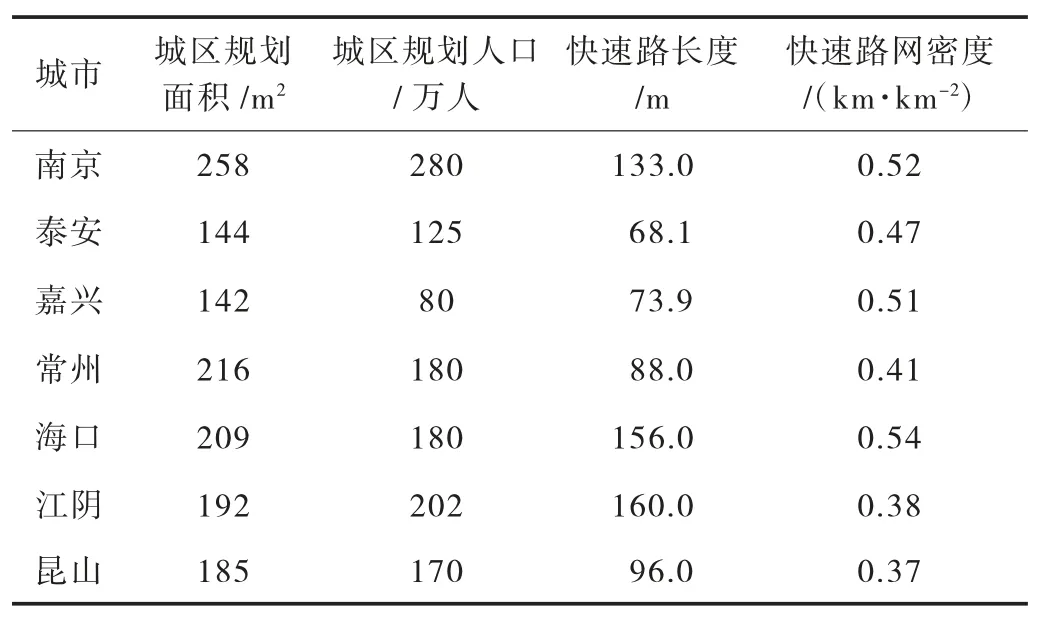

近年來,隨著我國經濟的快速發展,許多城市的城市化進程明顯加快,因此許多城市新一輪的城市交通規劃都充分認識到了未來機動化發展對城市快速道路的需求,規劃的快速路網密度基本都超過了國標規范,南京、武漢等城市更是超過了0.5 km/km2。表1 為國內部分城市快速路系統密度。

表1 國內部分城市快速路系統密度

參考國內相關城市案例,綜合考慮啟東市綜合交通規劃提出的戰略目標,結合城市形態、人口密度、道路網密度及公共交通出行比例等影響因素,類比推薦啟東市快速路網密度為0.30~0.40 km/km2。

3.3 規劃目標構建

(1)總體規劃目標

構建一個與啟東樞紐城市地位相匹配的“內串組團、外聯高速、高快協同”的快速交通體系,確保快速路系統適應城市空間結構規劃布局,與周邊道路網規劃及功能相協調,與城市交通主流向分布保持一致,工程可行性與經濟性相適宜。

(2)出行效率目標

中心城區內任何一點,10 min 可上快速路,15 min可進入高速公路網;片區之間30 min 互通。中心城區平均車速30 km/h。

(3)密度間距目標

間距指標:中心城區4~8 km。

密度指標:快速路網密度為0.3~0.4 km/km2。

4 快速路網規劃布局方案

4.1 快速路網方案布置

當城市發展到一定規模,市中心往往匯聚了大量的交通量,為了疏導市中心過于集中的交通壓力,建成區的市中心附近會逐漸形成環路,起到保護內核的作用,避免交通量對核心區的沖擊[7]。北京市由二環路、三環路、四環路及16 條射線道路構成城市快速路系統,上海市快速路系統為“三環十二射”結構布局,杭州市快速路系統采用“一環、三縱、無橫”的布置形式,蘇州市快速路系統為“井字加環形”的結構形態,無錫市快速路系統為“一環、八射、一輔環”結構布局。以上各城市快速路系統布局均符合城市用地發展布局及城市形態。城市快速路系統一般均采用“環+放射線”的形式,射線作為對外溝通的通道[8]。

啟東市規劃中心城區干路網均為方格網狀,綜合考慮內部路網貫通需求及對外快速聯系功能,主城區采用環線快速路與井字形結構主干路或十字形結構快速路一同構成方格網狀快速路網系統,作為啟東市中心城區路網的主骨架。市域采用射線快速路與中心城區路網銜接,以溝通外圍重要樞紐、工業園區及鎮區。

4.1.1 方案一:快速環線+ 弱井字

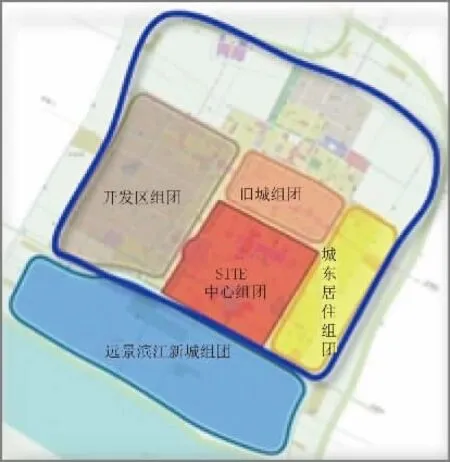

啟東市中心城區西側為開發區組團,中部為舊城組團,東部為城東居住組團(見圖3)。考慮組團布局,故以組團邊界道路作為首選的骨架道路選線。

圖3 啟東市城市組團功能分布示意圖

方案一采用“快速環線+ 弱井字”快速路網形態。“快速環線”由西苑路—沿江公路—丁艙港路—華龍路組成,中間“弱井字”由縱向的林洋路、建設路以及橫向的南苑路、濱江大道組成。“弱井字”等級低于環線,“井”字強調“容量”功能,降低“快速”要求。內部交通聯系得到加強,不會弱化“環”的屏蔽作用,穿越交通仍然沿環線行駛。方案一特點如下:

(1)外圍環狀快速路有效分流過境交通,核心區保護效果良好。

(2)與內部“井”字結構性主干路形成方格骨架路網結構。

向外射線快速路與外圍高速路快速銜接,可確保高速路與城市快速路網良好銜接。

方案一避讓核心區,利用結構性主干路吸引中心城區組團間轉換交通,緩解中心區域交通擁堵。外圍快速環線考慮采用高架或地面形式的快速路模式,“弱井字”(結構性主干路)建設模式初步建議采用雙向6 車道地面道路,部分節點設置簡易菱形立交,沿線道路整體建設條件良好。圖4 為中心城區快速路網布局方案一。

圖4 中心城區快速路網布局方案一

4.1.2 方案二:快速環線+ 十字骨架

考慮組團布局特點和現狀路網交通狀況,方案二采用“快速環線+十字骨架”快速路網形態。“快速環線”同方案一,由西苑路—沿江公路—丁艙港路—華龍路組成,中間“十字骨架”由縱向的和平路和橫向的南苑路組成。中間“十字骨架”屬于“強十字”,“十字骨架”的等級與環線相同,“十字”強調軸線的“快速”功能,通達性好,易快速疏解中心城區的對外交通及中長距離交通(“十字”快速路選線避讓最繁華的城市中心區)。

方案二路網功能發生改變,其特點如下:

(1)“十字”結構導致快速環線的屏蔽功能削弱,中心城區道路網的集散能力更高。

(2)快速路穿越核心區,產生中心集聚效應。

(3)向外射線快速路與外圍高速路快速銜接。

外圍快速環線考慮采用高架或地面形式的快速路模式,建設條件良好。“十字骨架”快速路建議采用高架或地道形式,部分節點設置簡易菱形立交,穿越老城片區的道路沿線建設條件較差,拆遷量較大。圖5為中心城區快速路網布局方案二。

圖5 中心城區快速路網布局方案二

4.2 方案比選

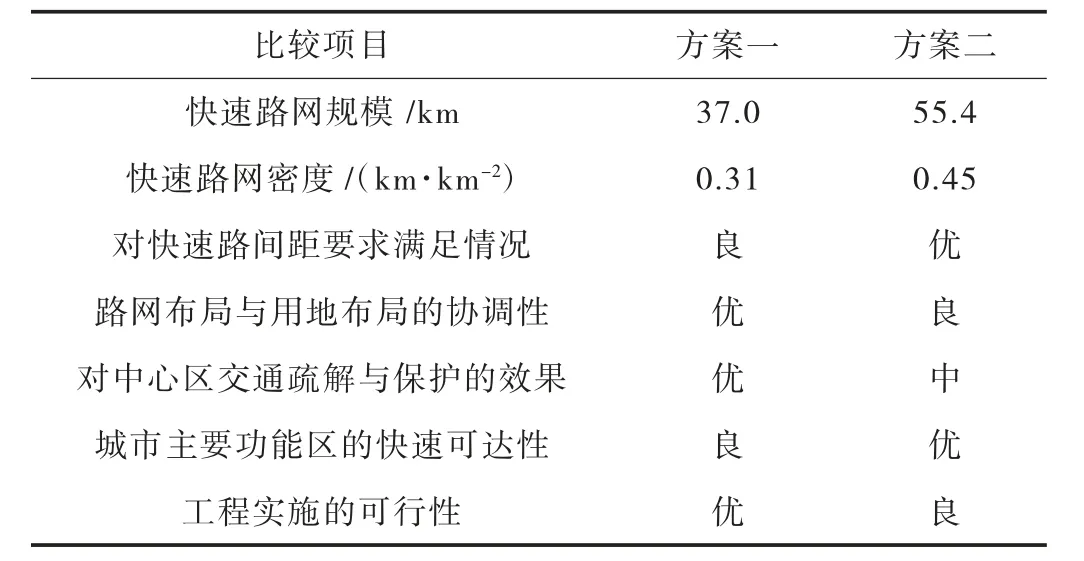

對以上兩種方案進行詳細分析比選。從快速路網規模、路網密度、與用地布局的協調性、對中心城區的功能、工程可實施性等多角度進行分析(見表2)。

表2 快速路網方案比選表

方案一選擇的“井”字形結構主干路通道位于現狀老城區外圍,實施難度相對較小,同時也可實現對老城中心區的交通疏解,并起到保護環的作用,但對老城中心功能區的快速可達性和服務直接性較差一些。方案二更利于快速路網直接對老城中心區組團提供便捷服務,以改善中心城區的交通擁堵狀況。本次規劃方案研究也對快速路方案線位可行性進行了比選,本文不再詳述。雖然方案二存在用地緊張的問題,但通過優化線形等措施,在無重大動拆遷的情況下可設計出符合總體規模需求的快速路方案。

根據以上兩方案的比選以及對工程可實施性的分析,考慮進一步加強主功能區的對外輻射集聚效應,增強城市核心區服務功能,初步研究推薦中心城區快速路網采用方案二,即“快速環線+ 十字骨架”快速路網結構。具體路網結構如下:

(1)快速環線:西苑路—沿江公路—丁倉港路—華龍路。

(2)十字骨架:南苑路與和平路,向外延伸與高速公路銜接。

5 結語

本文對啟東市城區快速路網規劃的技術路線、規劃目標及規劃布局方案進行了介紹,建議在路網總體規劃或布局時兼顧城市長遠發展需求,確定合理的路網規模,預控快速路通道空間。希望本文的研究為類似規模的中小城市快速路網規劃提供一定參考。