城市快速路建設形式研究

——以成都市武侯大道(二環路—繞城高速)快速化改造為例

吳作軍,王麒翔

[1.上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司成都分公司,四川 成都 610041;2.忠縣建設工程質量中心,重慶市404300]

0 引言

城市快速路是在城市內修建的,中央分隔、全部控制出入、全部控制出入口間距及形式,具有單向雙車道或以上的多車道,并設有配套的交通安全與管理設施的城市道路[1]。

城市快速路在城市發展中能發揮巨大的運輸效益,是緩解大城市交通擁堵的重要措施。城市快速路可聯系城市各功能組團或分區,對城市空間結構進行合理調整,完善中心城區與郊區交通的有序銜接,擴大城市輻射的吸收能力,使城市主要節點快速通達,并加強城市的運轉效率。

1 城市快速路總體設計方法

城市快速路總體設計主要包括建設規模論證、建設形式選擇等內容。

建設規模論證:基于2035 年成都市宏觀交通模型,結合現狀調查和未來年規劃情況,采用經典的“四階段”預測模型進行分析論證。

建設形式選擇:城市快速路建設形式有地面快速路、高架快速路、塹式(地道)快速路3 種形式[2]。

地面快速路造價較低,施工難度小,后期拓展性強,對環境影響較大,占用地面資源,對土地形成分隔。高架快速路道路容量大,通行能力強,對環境的影響尤為突出,影響城市景觀。塹式(地道)快速路施工難度大,建設成本高,拓展性較差,節約地面道路空間,美化地面環境。

本文以成都市武侯大道快速化改造工程為例,從工程現有建設條件、路網規劃、用地規劃、交通功能、城市形態影響和總投資等多方面進行綜合分析,確定總體建設方案。

2 工程案例

成都市武侯大道(二環路—繞城高速)主要位于成都市武侯區,隨著雙流區和武侯區的發展,兩區與中心城區的聯系更加迫切。武侯區現狀3 條進出城通道(老川藏路、武侯大道、草金路)的交通壓力較大,武侯大道的改造建設對緩解現有進出城通道的交通壓力,形成完善的放射性快速路網體系,帶動沿線經濟發展,推動武侯區城市有機更新,打造高品質生活城區有著重要作用。

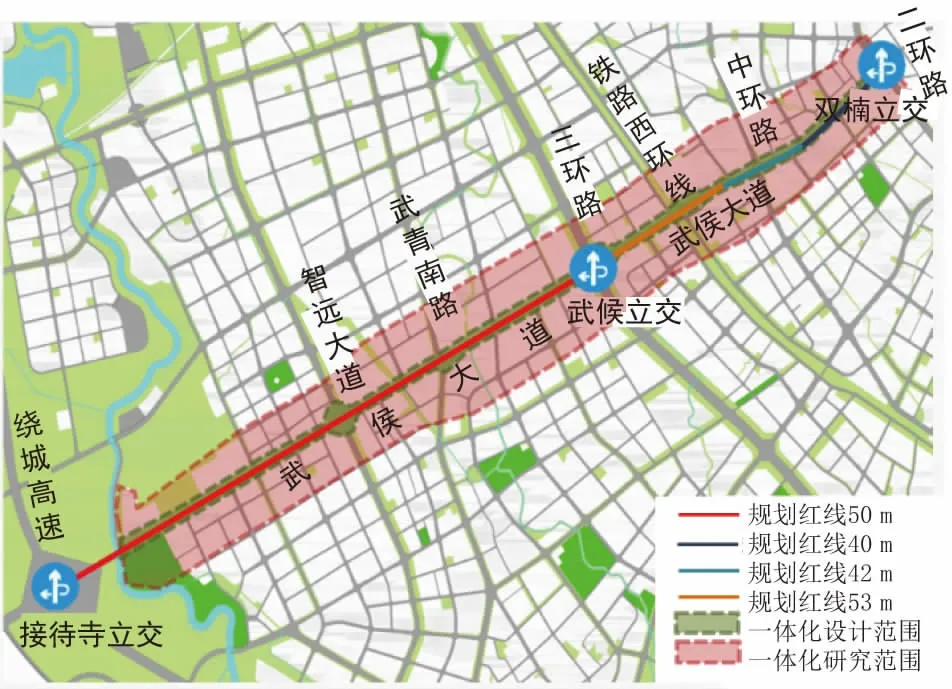

2.1 道路現狀

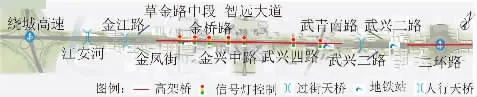

武侯大道(二環路—繞城高速)改造工程西起繞城高速接待寺立交東側(不包括該立交范圍)、江安河西側(武侯區界),東至二環路雙楠立交(見圖1),全長約7.48 km。道路紅線寬度40~53 m:二環路—三環路(2.85 km)規劃紅線為40 m/42 m/53 m,規劃綠帶為4 m/5 m,按照一體化設計的U 型空間(包括規劃紅線和規劃綠線)寬度為50~75 m;三環路—繞城高速(4.63 km)規劃紅線為50 m,規劃綠帶10 m,按照一體化設計的U 型空間(包括規劃紅線和規劃綠線)寬度為76~100 m。

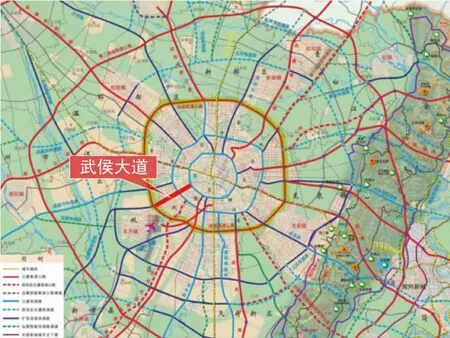

圖1 武侯大道地理位置圖

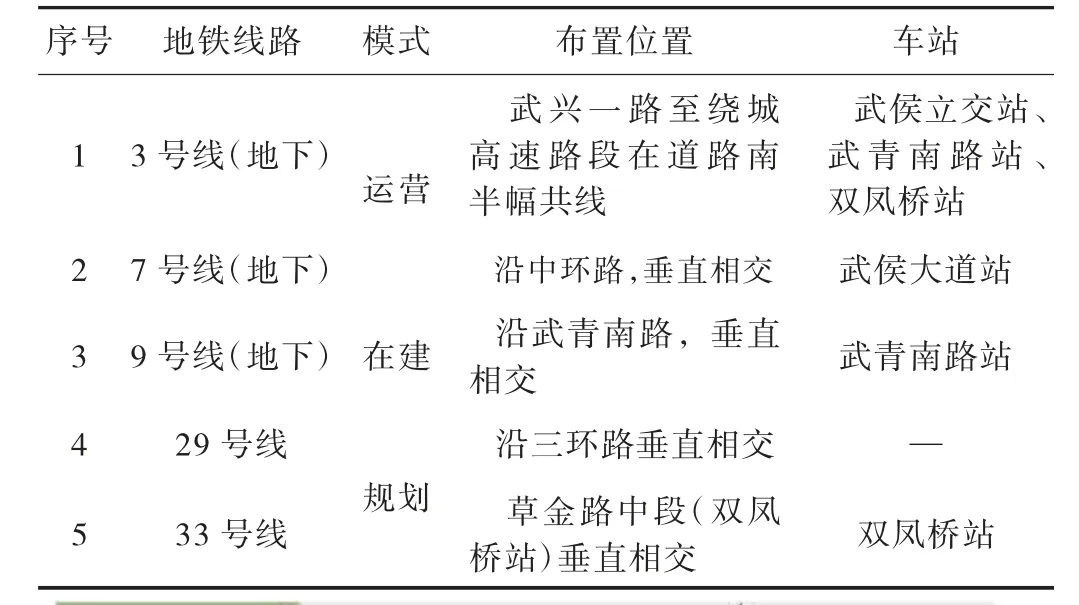

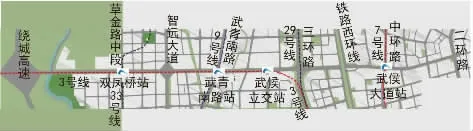

該項目涉及的軌道線路有現狀2 條運營線路、1條在建線路、2 條規劃線路,統計情況見表1,位置見圖2。

表1 現狀城市軌道交通統計表

圖2 現狀城市軌道交通示意圖

2.2 路網規劃

根據《成都市綜合交通體系規劃(2016—2030年)》,武侯大道是市域“三環十六射”快速路網體系中成新蒲快速路的城區段。本次研究范圍為二環路至繞城高速路段(見圖3),總長約7.48 km。

圖3 成都市綜合交通體系規劃圖

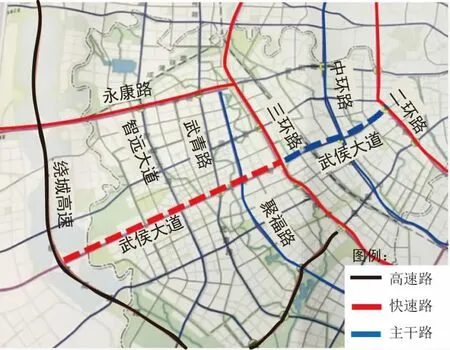

根據武侯區路網規劃,武侯大道(二環路—繞城高速)道路等級分為兩段:二環路—三環路為主干路,三環路—繞城高速為快速路,如圖4 所示。

圖4 武侯區路網規劃圖

結合成都市和武侯區規劃,本次設計考慮對三環路—繞城高速段進行快速路改造分析。本文只對該路段進行探討。

2.3 建設規模論證

2.3.1 交通流預測

本次交通流量預測工作主要依托2035 年成都市宏觀交通模型,在該模型基礎上,根據武侯區最新規劃情況,進一步細化路網,調整沿線土地利用等數據,采用經典的“四階段”預測模型,即按照出行生成、出行分布、方式劃分和交通分配4 個步驟的交通預測程序,獲取沿線道路交通分配及其他需求預測結果。

2.3.2 交通流預測結果

2.3.2.1 整體情況

預測年機動車高峰期單向流量3 108 pcu/h,其中過境交通占比52%,到發交通占比48%;高峰期單向流量慢行交通自行車978 veh/h,步行3 145 人次/h。

2.3.2.2 路段交通運行情況

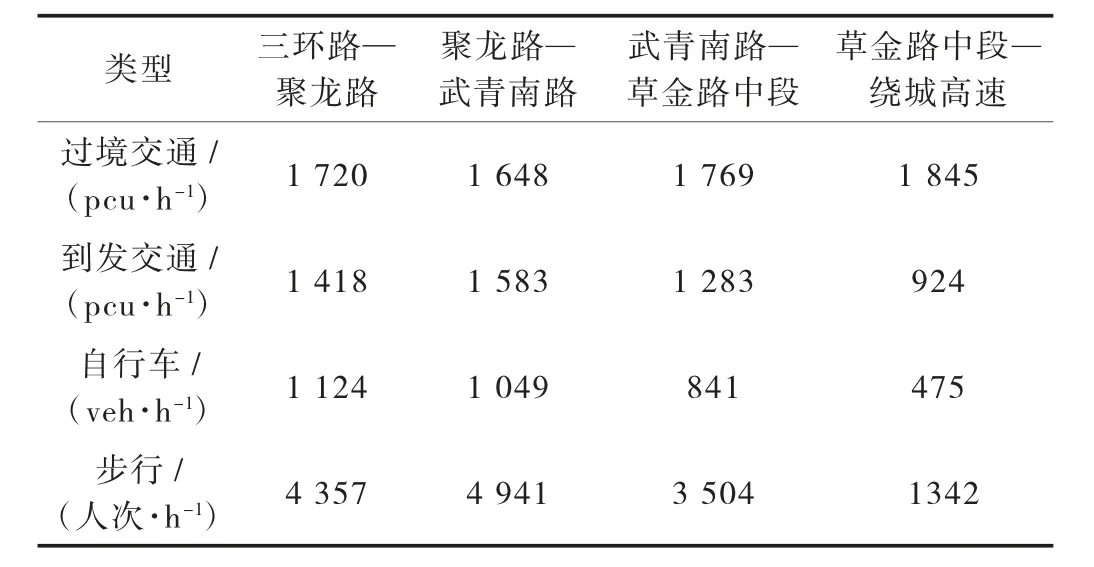

三環外路段:繞城高速至草金路中段路段機動車高峰期單向流量2 769 pcu/h,自行車475 輛/h,步行1 342 人次/h;草金路中段至三環路段高峰期機動車單向流量3 140 pcu/h,高峰期單向流量自行車1 004 veh/h,步行4 267 人次/h。詳細的高峰期斷面單向流量情況見表2。

表2 高峰期斷面單向交通流量情況

2.3.2.3 路口交通運行情況

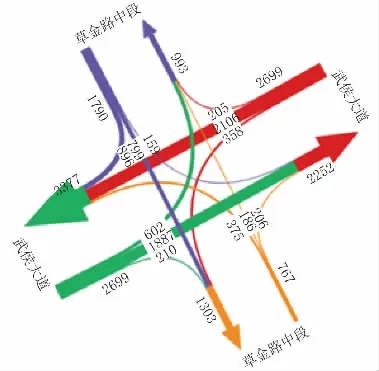

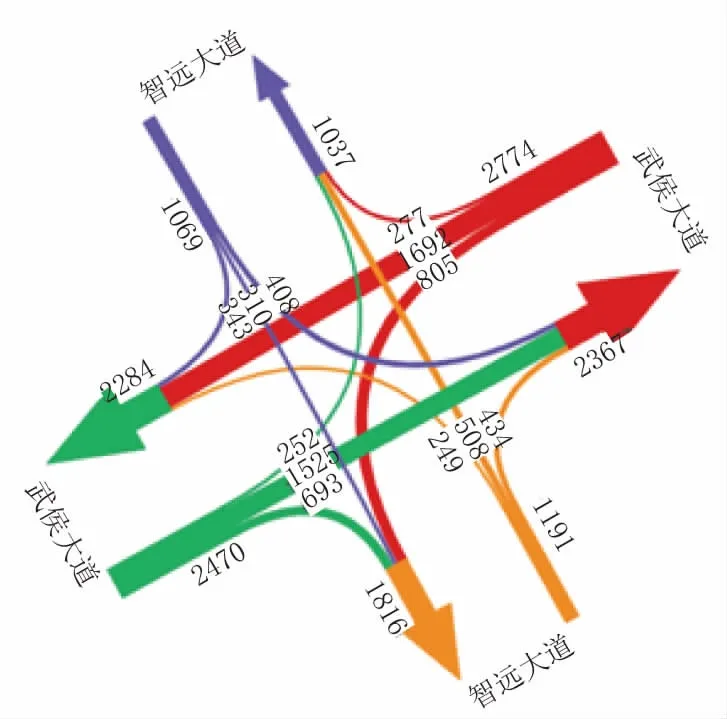

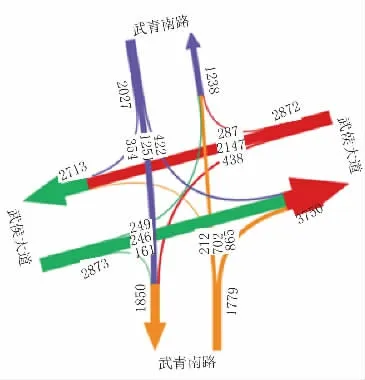

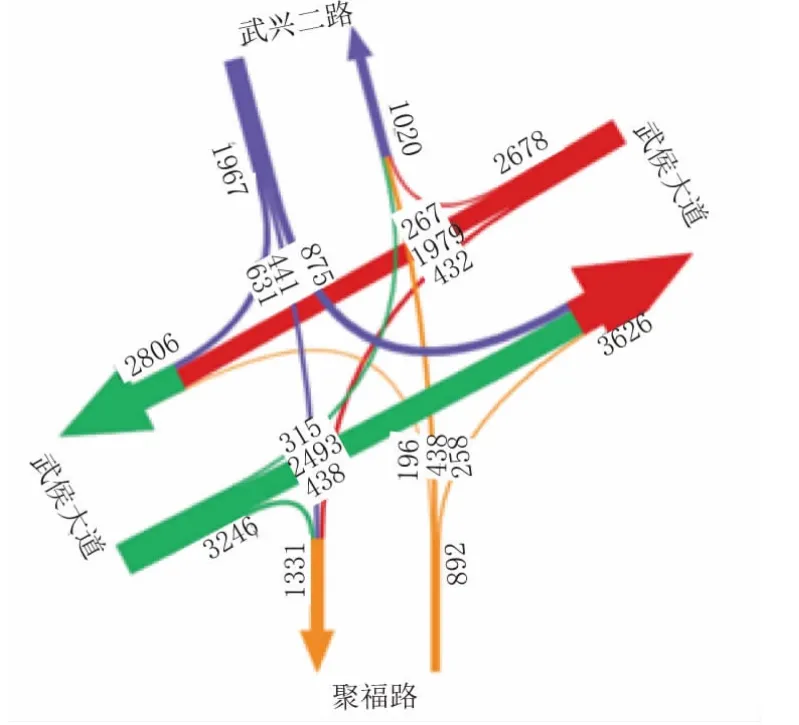

規劃年武興二路、武青南路、智遠大道、草金路中段路口具有較大的轉向需求(見圖5 至圖8),未來年將存在嚴重擁堵,其余路口服務水平較好。

圖5 草金路中段路口流量

圖6 智遠大道路口流量

圖7 武青南路路口流量

圖8 武興二路路口流量

2.3.2.4 慢行交通運行情況

慢行出行需求包括步行和自行車出行,其中自行車分為共享單車與家用自行車。2041 年武侯大道高峰期慢行出行需求為4 124 人次/h(雙向),其中自行車978 veh/ h,步行3 145 人次/h。

2.3.3 規模論證

2.3.3.1 路段通行能力計算

路段服務水平采用V/C(飽和度)來評價,其中通行能力計算采用《城市道路設計規范》(CJJ 37—2012)推薦的方法。城市道路路段通行能力可根據一個車道的理論通行能力進行修正得到。

2.3.3.2 道路服務水平

綜合《城市道路工程設計規范》(CJJ 37—2012)及國內外道路設計經驗,新改擴建道路按照三級服務水平設計(車輛穩定駕駛)。

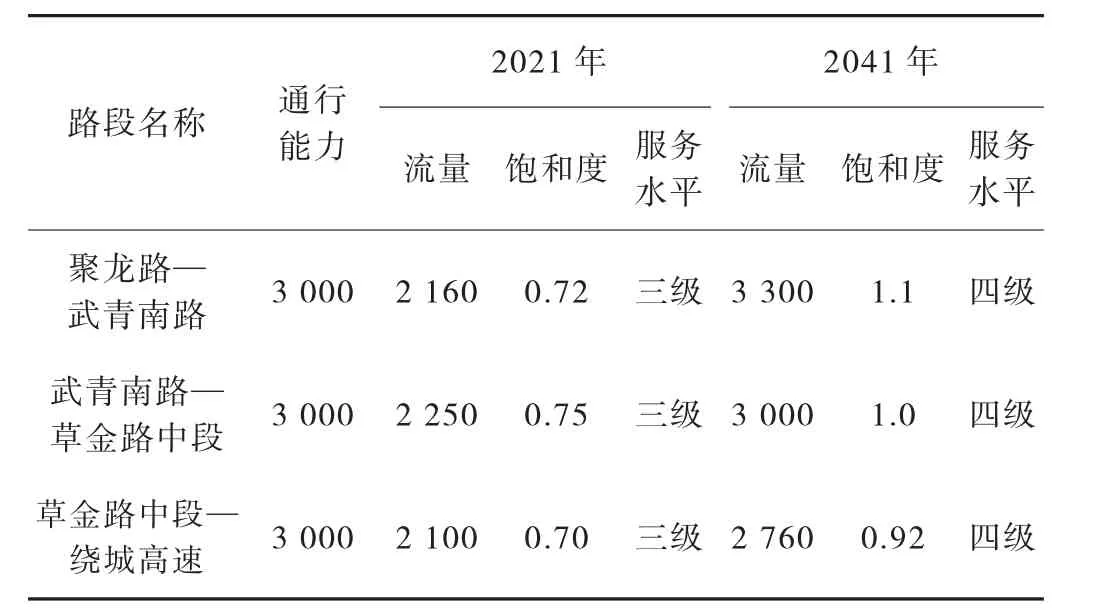

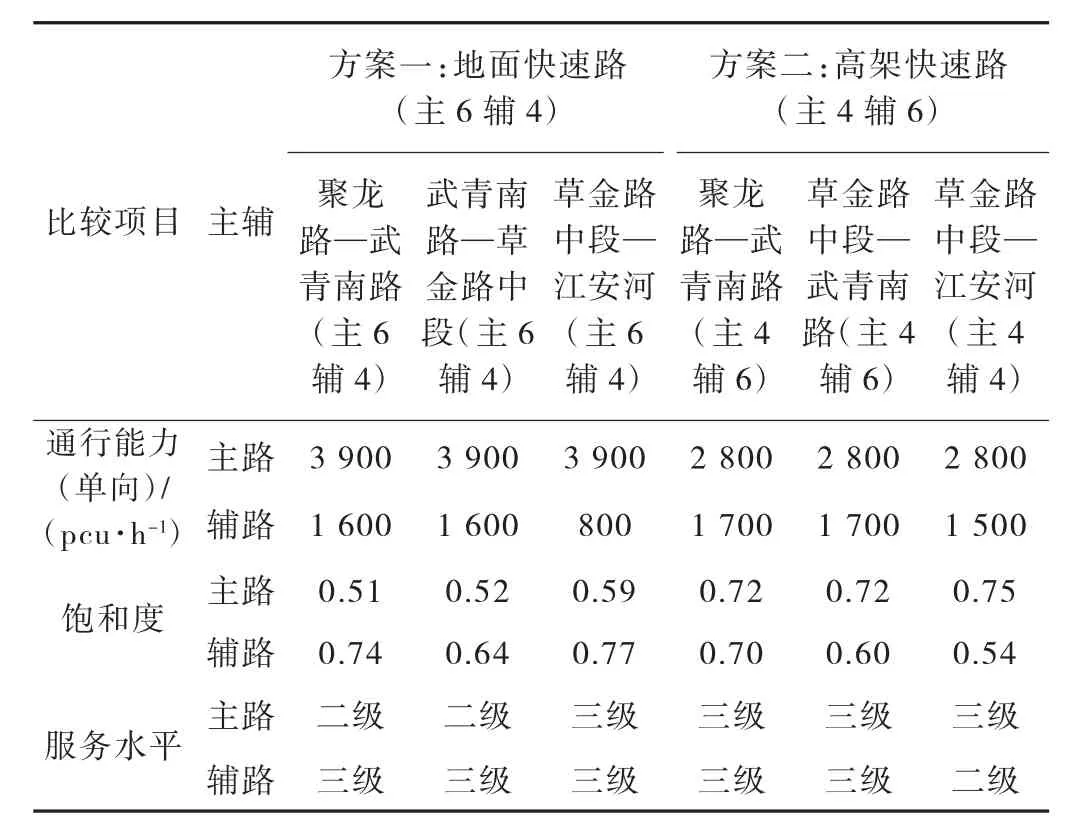

基于道路通行能力和服務水平評價標準,對現狀武侯大道在未來年的交通服務水平進行評價(見表3)。

表3 現狀道路條件下未來年高峰期道路服務水平 單位:pcu/h

根據評估結果,至2041 年,三環路—繞城高速段,服務水平為四級,飽和度為1.0~1.1,存在嚴重的擁堵情況。二環路—三環路可保持現狀道路斷面,三環路—繞城高速段需要調整斷面型式,增加路段通行能力以保障未來年的道路服務水平。

三環路—繞城高速段:快速路改造采用地面快速路方案,主路服務水平二級,輔路服務水平三級;快速路改造采用高架快速路主4 輔6 方案,主路服務水平三級,輔路服務水平二至三級。兩個方案道路服務水平見表4。

表4 三環路至繞城高速兩個方案道路服務水平比較表

2.4 建設形式

2.4.1 沿線交通條件分析

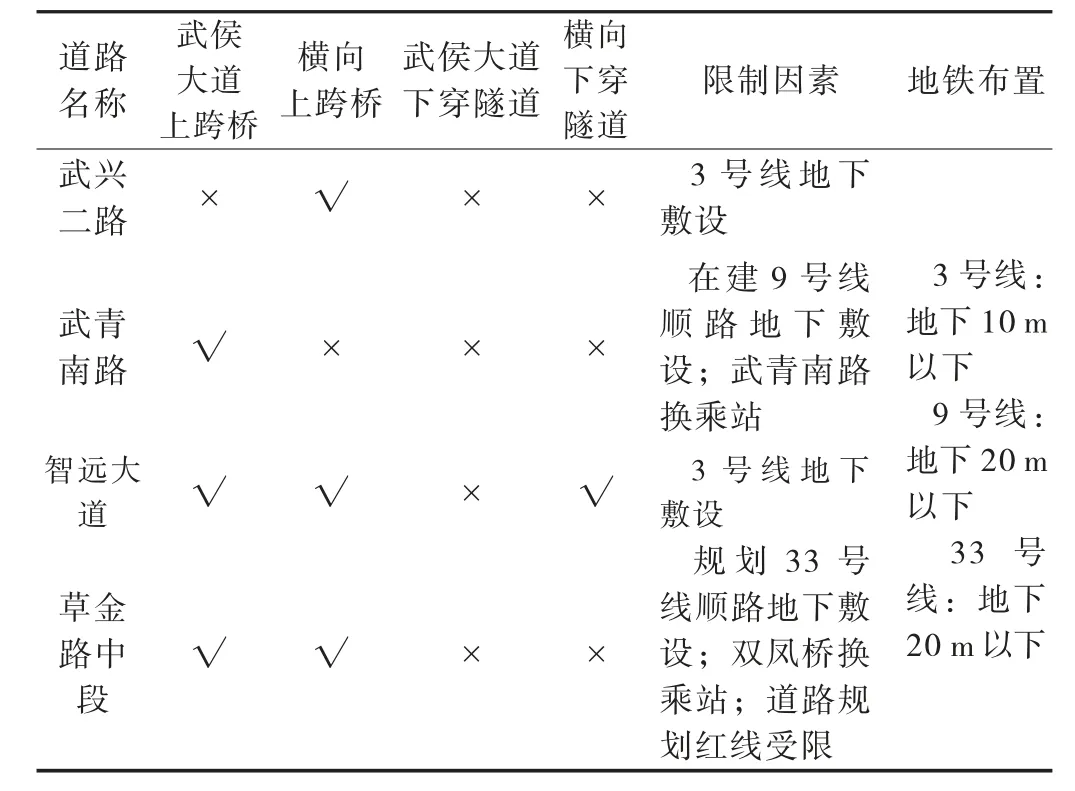

綜合考慮規劃用地及地鐵限制,對快速路各主要路口交通改造可行性方案和各節點的交通條件進行分析(見表5):武侯大道、武興二路及草金路中段路口順路向均無法設置下穿隧道;武青南路順路向無法設置上跨橋和下穿隧道。

表5 沿線主要交叉口建設條件分析表

2.4.2 方案一:地面快速路

(1)總體改造方案

標準斷面:將原有雙向8 車道優化為主6 輔4。

設計速度:主路60 km/h,輔路40 km/h。

主要節點優化:武興二路支路上跨,武青南路和草金路中段主路上跨,智遠大道支路下穿。

車行出入口:設置4 對出入口。

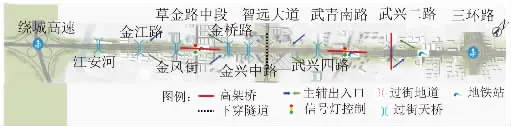

慢行系統:增設1 座地道、7 座天橋,其余利用3對地鐵車站和3 處地面道路過街,共12 處過街點位,平均間距360 m(見圖9)。

圖9 總體改造方案平面布置圖

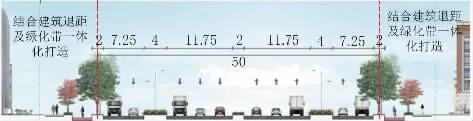

(2)標準橫斷面

2 m(中分帶)+11.75 m(主路車行道)+4 m(側分帶)+7.25 m(輔路)+2 m(機非分隔帶)+非機動車道+人行道(利用規劃綠線范圍整體打造)。標準橫斷面布置如圖10 所示,圖11 為效果圖。。

圖10 方案一標準橫斷面圖(單位:m)

圖11 方案一標準橫斷面效果圖

2.4.3 方案二:連續高架快速路

(1)總體改造方案

標準斷面:高架主4 地面輔6,武青南路至草金路中段設置連續高架(2.6 km),南側無設置上下行匝道條件(現有地鐵運營3 號線限制)。

設計速度:主路60 km/h,輔路40 km/h。

出入口:僅設置主路出入口,共2 對。

慢行系統:設置3 座天橋,其余利用地鐵車站和底層道路過街,共12 處過街點位,平均過街距離360 m(見圖12)。

圖12 總體改造方案平面布置圖

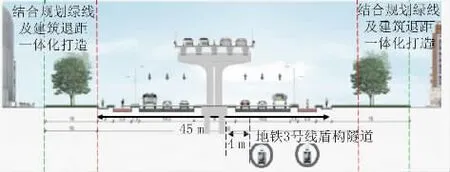

(2)標準橫斷面

8 m(中分帶)(布置雙向4 車道高架主路)+10.5 m(主路車行道)+1.5 m(側分帶)+3.5 m(非機動車道)+3 m(人行道)(慢行系統結合規劃綠線范圍整體打造)。標準橫斷面布置如圖13 所示,圖14 為效果圖。

圖13 方案二標準橫斷面(單位:m)

圖14 方案二標準橫斷面效果圖

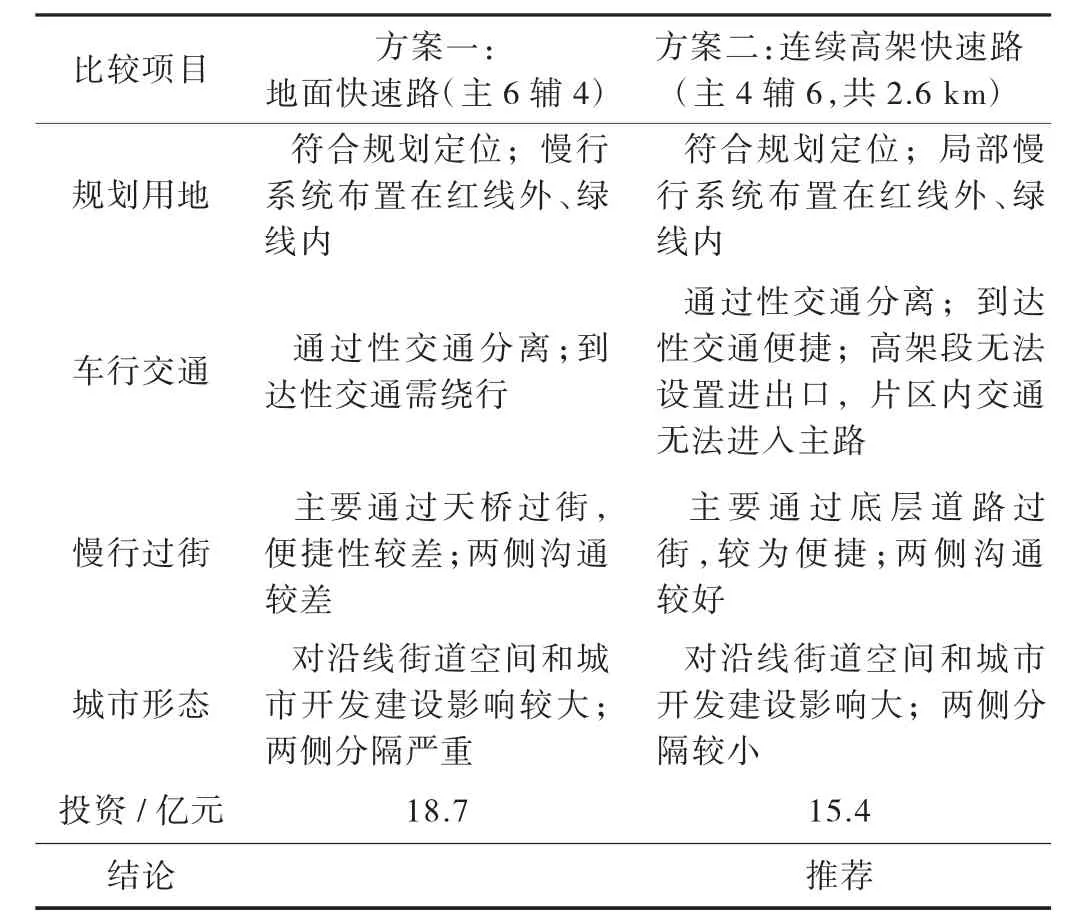

2.4.4 方案比選

針對兩個總體方案進行方案比選(見表6)。對規劃用地、交通功能、城市形態和投資等因素進行綜合比較后,推薦方案二(連續高架快速路)。

表6 方案比選表

3 結語

城市快速路總體設計主要通過經典的“四階段”預測模型進行建設規模論證,從現有建設條件、路網規劃、用地規劃、交通功能、城市形態影響和總投資等多方面綜合分析,確定總體建設方案。