中國省際碳排放權的初始分配

裴晨雯 屈卓然 劉若彬

(北京師范大學,北京 100875)

1 文獻綜述

近年來,全球變暖帶來的一系列問題日益凸顯,人們對于全球變暖的關注也日漸增加。聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)先后發表了六份全球氣候變化評估報告,世界上每一個國家都有進行碳排放減排的義務。中國作為世界上最大的發展中國家,需要擔當起大國減排的責任。中國區域經濟的梯度特征與人口及地區分布的不均衡現實導致我國不同地區減排的責任也不同,這也符合《氣候變化公約》中對于減排的“共同但有區別的責任原則”。

減排的落實實質上是對碳排放權的分配。碳排放權是指權利主體向大氣排放溫室氣體的權利,實質上是一種氣候環境資源使用權和發展權[1]。碳排放權的分配過程可以分為兩步:碳排放權初始分配和碳排放權交易。碳排放權初始分配是指給予碳排放主體以一定的碳排放初始限額;碳排放權交易是指構建碳排放市場,“不足”購買“結余”。其中碳排放權初始配額分配是碳排放權交易市場有效開展的前提,從排放量化指標的行政化分配,轉向以總量控制為目標,使市場機制在碳排放權配置上發揮決定性作用,進而以較低的社會成本實現溫室氣體排放控制目標。配額分配對中國減排目標的順利完成和中國區域經濟的可持續發展具有重大現實意義[2]。

近年來省際碳排放權的初始分配也是國內外公眾和學者研究的熱點,碳排放權的分配可以分為兩種,無償分配和有償分配。拍賣分配是有償分配的一種,其本質是運用價格機制和拍賣手段,使碳排放權這種“環境商品”在碳排放權交易的初始階段體現出更多的市場性與公平性[3]。國外學者多從拍賣分配的方式方法上進行研究。張文秀,鄧茂芝,周劍(2019)從論述碳排放權配額拍賣機制研究的進展情況發現,目前全球學者對于在碳排放權配額分配中引入拍賣機制的看法是對立的,一部分學者認為拍賣機制是目前至未來全球碳排放權配額分配的主流方法,而另一部分學者則認為拍賣機制存在諸多不完善、不可靠的問題待解決[4],因此在本文暫不詳細介紹有償分配碳排放權的方法。無償分配碳排放權的現有研究可以分為四類,分別是祖父法、以公平關系為基準的方法、基于效率的DEA法、多指標綜合方法。

盡管已有的文獻為本文的研究提供了重要的參考價值,但是很多問題急需要被解決。比如考慮原則不全面,計算綜合指標權重方法不完善等等。本文將依據經濟效率、公平、責任原則、減排潛力原則,用熵值法計算各部分權重,最終加權求和得出中國各省域在減排方面的碳排放強度,再根據我國2030年的減排目標,最終找出一種考慮因素較全面、較合理的省際初始分配方案,為二級碳交易市場的機制穩健運行提供一定的理論參考,有利于維護社會的穩定和經濟的健康運行,激勵碳排放主體加大技術創新,實現轉型升級,從而從根本上減少碳排放量,保護生態環境。

2 研究方法與數據來源

2.1 碳排放分配原則與數據定義

據經濟效率、公平、責任原則、減排潛力原則,本文分別選取碳排放強度、人均CO2排放量、歷史累計CO2排放量以及每單位工業增加值的CO2排放量作為指標進行碳限額配置。基于我國現階段的碳排放強度減排指標,可以以2005年作為基準年推算出我國2030年總的碳排放限額。由于中國碳核算數據庫中各省級行政區的碳排放數據更新至2017年,因此 以2017年為計算基準年計算2030年全國各省級行政區的減排目標。考慮到西藏藏族自治區碳排放數據不準確以及碳排放水平較低,另外臺灣省未納入我國減排計劃,本章只對我國三十個省級行政區進行限額分配。下面對此次考慮到的四個原則指標進行解釋,圖1。[5]

圖1 碳排放分配限額的原則與指標

第一,經濟效率原則,考慮到的是每單位GDP值的CO2排放量。一個地區的碳排放強度表示為其二氧化碳排放量與GDP的比值,它代表了一個地區的在進行碳排放時經濟效益水平。我們使用2017年各省級行政區碳排放強度作為經濟效率原則限額指標,數據來源于中國碳核算數據庫[6]與《中國統計年鑒》[7]。

第二,公平原則,考慮到的是每一個人能公平享有的CO2排放權利。一個地區的碳排放量與人口的比值可以代表這個地區代內使用大氣資源的權利,當一個地區的人均CO2排放量較高時,其享有的權利是高于其他地區的,因此這個地區也有義務將這些大氣資源分配給其他享有較少大氣資源使用權利的地區。文章使用2017年各省級行政區人均CO2排放量作為公平原則限額指標,數據來源于中國碳核算數據庫與中國統計年鑒。

第三,責任原則,考慮到的是每個地區對過去造成的污染所需承擔的減排責任。一個地區的歷史碳排放量代表了其對大氣已經造成的污染,當它過去對大氣造成了較多的二氧化碳排放時,有更大的責任進行減排,這也體現了誰污染誰治理的原則。因此我們使用2008年-2017年十年間的二氧化碳總排放量來作為責任原則限額指標,數據來源于中國碳核算數據庫。

第四,減排潛力原則,考慮到的是工業部門所具有的減排潛力。在我國,工業部門的碳排放量巨大,是其他產業的數倍之多;加上工業部門仍然存在產業結構落后、減排技術不足的問題,因此工業部門有更大的潛力進行優化升級,提高工業經濟效率。因此我們使用2017年各省級行政區每單位工業增加值的二氧化碳排放量作為減排潛力原則限額指標,數據來源于中國國家統計局。

基于2005年碳排放強度,我們根據2020年10月28日上午生態環境部召開的10月例行新聞發布會中提到的2030年減排目標,以及我國未來十年GDP增長速率預測,計算得到2030年碳排放限額。

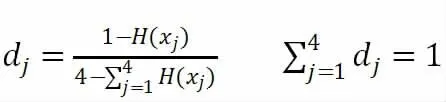

2.2 碳排放限額配置的熵值法

熵值法是常用的多指標模型權重計算參考。在信息論中,熵是對不確定性的一種度量,根據熵的特性,我們可以通過計算熵值來判斷一個事件的隨機性及無序程度,也可以用熵值來判斷某個指標的離散程度,指標的離散程度越大,該指標對綜合評價的影響越大。因此我們使用熵值法來判斷經濟效率、公平、責任、減排潛力四個指標各自的離散程度,并據此對每個指標賦予權重。

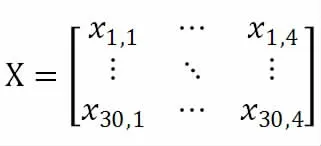

首先我們根據熵值法建立三十個省級行政區關于四個指標的矩陣:

其中,xij代表i省j指標的值,其中i=1,2,3……30;j=1,2,3,4。

由于各個指標所用計量單位有所不同,我們使用數據平移和同質化將這些數據標準化至[1,2]的區間內。

由此我們可以得到標準化后的Z矩陣:

四個j指標的熵值可由矩陣計算得來:

四個指標的權重為:

我國在“十二五”期間GDP平均增長速率為7%,“十三五”時期GDP平均增長速率為6.5%左右。根據學者預測,接下來十年我國GDP增長進入緩速平穩增長期,GDP平均增長速率為5%左右。假定我國2030年的減排目標得以實現,則根據2005年我國碳排放強度以及2019年我國國內生產總值可得到2030年我國碳排放限額:

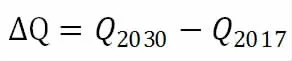

2017年-2030年我國碳排放增量為:

2017年-2030年i省的碳排放增量為:

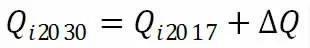

2030年i省的碳排放限額為:

2030年i省碳排放限額占全國的比例:

2017年-2030年i省的碳排放限額占比變化:

2.3 使用熵值法得到的碳排放限額配置

根據熵值法得到經濟效率、公平、責任、減排潛力四個指標的權重分別為0.219 、0.266 、0.238 、0.277 。其中工業減排潛力的權重最大,即在進行減排限額以及產業規劃時應重點考慮工業部門減排潛能。根據上述方程,得到各省級行政區的各項數據值,并據此作圖分析。

3 結果與分析

3.1 2030年我國各省級行政區碳排放初始分配額

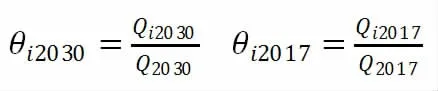

依據所求得的2030年各省級行政區碳排放初始分配額,制作分級渲染地圖(圖2)。

圖2 2030年我國各省級行政區碳排放初始分配額

河北、山東、江蘇位于第一梯隊,得到最多的碳排放初始分配額。他們碳排放分配增量的排名均不靠前,均屬于第四梯隊,但由于基準年(2017年)的碳排放額很高,所以2030年的碳排放初始分配額最高。內蒙古、遼寧、山西、河南、廣東位于第二梯隊。新疆、四川、湖北、湖南、安徽、浙江位于第三梯隊。黑龍江、吉林、陜西、重慶、貴州、云南、廣西、江西、上海、福建位于第四梯隊。北京、天津、青海、甘肅、寧夏位于第五梯隊。它們基準年的碳排放分配額較小,所以2030年的碳排放分配額最少。

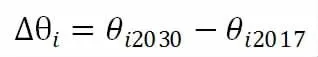

3.2 相對于2017年,2030年我國各省級行政區碳排放初始分配額的占比變化

根據相對于2017年,2030年我國各省級行政區碳排放初始分配額的占比變化制作分級地圖(圖3)。此圖可反應我國碳排放分配格局的變化。

圖3 相對于2017年,2030年我國各省級行政區碳排放初始分配額的占比變化

分配額占比增加的省份中,青海、北京、海南分配額的占比增加最多。它們歷史碳排放較少,基準年(2017年)碳排放量占全國總碳排放量的比例較低,又至2030年碳排放初始分配額的增加值較大,所以配額占比出現明顯提升。第一梯隊四省2030年的碳排放初始分配額均較大,其中河北、山東、江蘇均位于第一梯隊,內蒙古位于第二梯隊。但相對于2017年其占比卻明顯減小,說明其“絕對優勢地位”正在改變,體現了公平、責任的原則。

4 結論與討論

4.1 結論

4.1.1 相對于2017年,2030年碳排放初始分配額增量而言,北京、重慶、江西、福建、廣西位于第一梯隊,將獲得最多的碳排放初始分配增量。內蒙古、寧夏屬于第五梯隊,獲得的配額增量最小。

4.1.2 就2030年我國各省級行政區碳排放初始分配額而言,河北、山東、江蘇位于第一梯隊,得到最多的碳排放初始分配額。北京、天津、青海、甘肅、寧夏位于第五梯隊,獲得的配額最少。

4.1.3 相對于2017年,2030年我國各省級行政區碳排放初始分配額的占比變化而言,青海、北京、海南分配額的占比增加最多,內蒙古、河北、山東、江蘇占比減小最多。

4.2 討論

本文依據經濟效率、公平、責任原則、減排潛力原則,以碳排放強度、人均碳排放量、歷史累計碳排放量、每單位工業增加值的CO2排放量為指標,用熵值法計算各部分權重,最終加權求和得出中國各省域在減排方面的碳排放強度,再根據我國2030年的減排目標,最終計算出各省份分配的碳排放權。

本文優點在于綜合了多項碳排放權分配原則,相對單獨考慮單一原則與指標的研究要更加綜合,更加靠近現實。但論文也存在不可忽視的缺點,需要進一步深入研究:①未考慮可行性問題,沒有考慮按照本文模型進行分配之后對于各省級行政區經濟發展的負面影響是否最小,在現實中難以說服相關政府領導落實相關政策。之后可以考慮用DEA模型進行投入產出最佳效率的迭代[8]。②本文采用熵值法確定不同原則的權重大小,雖然摒除了人為判斷對指標大小的影響,但熵值法過于關注數據本身,以放大數據差異大小以確定權重的形式可能與復雜的現實人類社會系統不相符合。③在得出碳排放權的分配方案之后,本文未將方案與四個原則(經濟效率、公平、責任原則、減排潛力原則)進行對應,以驗證最終方案是否在較大程度上滿足各個原則的要求。初始分配并不是碳排放權分配的終點。在此之后要構建碳排放市場,以“不足”購買“結余”[9]。出售者可以將盈余的碳排放份額轉換為資金,支持其進一步的發展。而購買者需要為獲取更多的碳排放額付出代價,從而增強其技術改造和產業升級的動力。減排意味著一定的發展壓力,這就要求碳排放主體加大技術創新,實現轉型升級,從而從根本上減少碳排放量,保護生態環境,這才是實行碳排放權分配制度的初衷。