四件“傳家寶”見證南下歲月的血與火

1949年前后,根據(jù)中共中央的決策和部署,華北、東北、中原等老解放區(qū),成建制動員和抽調(diào)成千上萬名各級各類干部、學員和后勤服務人員,隨軍南下,接管建政,開辟工作,這是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的新民主主義革命的一次偉大壯舉。我有幸參加了這個壯舉,隨軍南下不僅鍛煉了我,而且恩澤后代。我為此保存的4件“傳家寶”,既是歷史文物,又能從中一滴水見太陽。

一張老照片

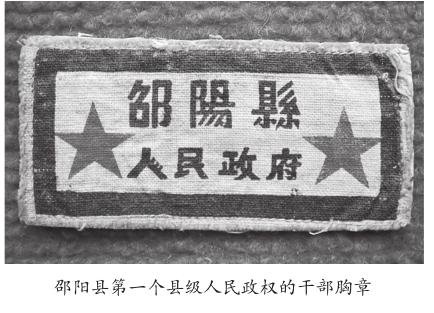

第一件“傳家寶”,是河北省立唐山中學歡送我們南下的一張老照片。它是我樹立馬克思主義世界觀的見證。

1948年12月12日,唐山市解放了。15歲的我正在河北省立唐山中學高中一年級讀書,擔任班長。解放后第二天,我就接到地下黨員高奇的通知,參加了市里的“學生積極分子訓練班”。學習的內(nèi)容有《中國革命與中國共產(chǎn)黨》《新民主主義論》。給我印象最深的,是毛澤東主席為新華社寫的新年獻辭《將革命進行到底》。

1949年五四青年節(jié)那天,市委開大會號召:“全國還有三分之二國土亟待解放,我們要發(fā)揚五四愛國精神,參軍參干,把革命進行到底。”我聽完熱血沸騰,立即報名參軍南下。

但是,在戰(zhàn)火紛飛的年代,來自家庭和社會的阻力也是不少的。當時流傳的謠言很多:“第三次世界大戰(zhàn)要爆發(fā)”,“南方國民黨勢力根深蒂固,土匪多如牛毛”等等。但是,我更多地想起了我學過的革命道理。革命先驅(qū)李大釗就是省立唐山中學1905屆的校友。老師曾教給我們李大釗的名言:“以青春之我,創(chuàng)建青春之國家。”我堅定了投筆從戎的決心,帶動3位同學一起南下。

5月10日,全班同學參加歡送,與戴上大紅花的4名南下同學合影。我入伍后才知道,冀東區(qū)黨委根據(jù)中共中央《關(guān)于準備奪取全國政權(quán)所需要的全部干部的決議》精神,從區(qū)黨委機關(guān)到地、縣、區(qū)的干部,一半留原地,一半下江南,再加上新招收的青年學生,共抽調(diào)3410人,組成冀東南下干部總隊。冀東區(qū)黨委書記李楚離任總隊長。5月25日,我們出發(fā)遠征。

一張老報紙

第二件“傳家寶”,是一張新中國成立前的《冀東日報》。它是“將革命進行到底,越是艱險越向前”的一個歷史記錄。

這張老報紙,是民國三十八年(1949)5月21日出版。上面既有人民解放軍在上海前線殲敵萬余的消息,也有冀東南下工作隊錄取177名新隊員的通知,我的名字就在其中。

從唐山到湖南境內(nèi),我們南下干部累計行程2500余公里,歷時135天。一路上,人民解放軍沖鋒陷陣在前,南下干部緊跟其后。其間,天上有敵機騷擾,地下有散兵匪特橫行。加之氣候炎熱,水土不服,疾病流行,南下干部們備嘗艱辛。但是,相比南下途中的惡劣條件,我們南下干部在充滿戰(zhàn)火硝煙的湖南邵陽地區(qū)接管建政、剿匪安民工作,就更為艱辛。

1949年8月4日,國民黨將領(lǐng)程潛、陳明仁在長沙宣布和平起義,白崇禧拼湊“湘贛防線”繼續(xù)頑抗。9月底白崇禧主力被殲,10月10日邵陽解放。當天,在長沙待命的我們,行軍3天進入邵陽。邵陽是通往云貴川黔的門戶,當時全區(qū)面積20235平方公里,407萬人。歷史上就有土匪100多股,2萬多人槍。另外,還有散兵游勇1萬多人槍,被國民黨改編,成立了“湘贛反共救國軍”,八大匪首都被加封為“軍長”“師長”。

我的戰(zhàn)友崔葆成,隨軍南下在隆回縣一區(qū)擔任支前干事。他自告奮勇深入匪首陳光中盤踞的灘頭鄉(xiāng)開展征糧工作,于1949年10月24日被匪徒殺害;戰(zhàn)友閻振遠,南下在武岡縣二區(qū)政府當民政助理,他深入寥清鄉(xiāng)剿匪,抓獲4名匪首。反動地主為此懸賞400塊光洋,買通匪首鄧兆瑞,目標就是“打死這個抓走我們四位弟兄的小北方佬!”閻振遠被100多名匪徒包圍,為保護群眾,他身中20余刀,耳朵被土匪割走請賞。我這兩位戰(zhàn)友犧牲時都只有18歲。

1950年春,領(lǐng)導派我到和安鄉(xiāng)成立農(nóng)會。我們找到了出身好、作風正派的農(nóng)民,與他們建立了階級感情,經(jīng)過個別串連,發(fā)展貧雇農(nóng)30多人入會。我們沿襲1927年成立農(nóng)會的做法,殺了一只大公雞,將雞血滴在紅薯酒里,每人喝一口,發(fā)誓同生死,共患難,同心協(xié)力推翻“三座大山”。我們又召開公審大會,縣人民法庭當場宣判處決了欠有11條人命血債的“反共救國軍”團長鐘岳。

反動地主胡某組織“黑殺隊”多次開會密謀:“懸賞光洋100元,要小北方佬路福貴的人頭。”就在他們暴動前夜,一個姓胡的農(nóng)協(xié)會員及時舉報。我們立即先發(fā)制人,端了“黑殺隊”的老窩,繳獲長短槍各一支,土造槍十余支。活生生的現(xiàn)實教育我:黨的干部,必須和人民心連心、同呼吸、共命運,人心向背關(guān)系著干部的生死存亡。

經(jīng)過艱苦斗爭,邵陽地區(qū)終于陽光普照。全區(qū)殲滅了土匪武裝3萬余人,繳獲各種槍支萬余支,迫擊炮26門。全區(qū)徹底清除了多年的匪患。為了解放邵陽,在本區(qū)境內(nèi)解放軍犧牲2000余人(主要犧牲于衡寶戰(zhàn)役的青樹坪戰(zhàn)斗、靈官殿戰(zhàn)斗、下花橋戰(zhàn)斗、武岡戰(zhàn)斗);為了建立政權(quán)、剿匪征糧,地方干部犧牲50余人。

他們大都是20歲左右的青年,正是“早晨八九點鐘的太陽”,他們用“黎明年紀”的鮮血,染紅了江南大地的黎明。他們聽到了新中國誕生的禮炮聲,但是,沒有看到天安門上太陽升……

這份《冀東日報》當時由我父親替我保管珍藏,經(jīng)歷了“文革”和唐山大地震,后來完整地交給我。我們家庭成員多次翻閱這份 《冀東日報》,它成為一面閃光的旗幟,成為全家人前進的動力。

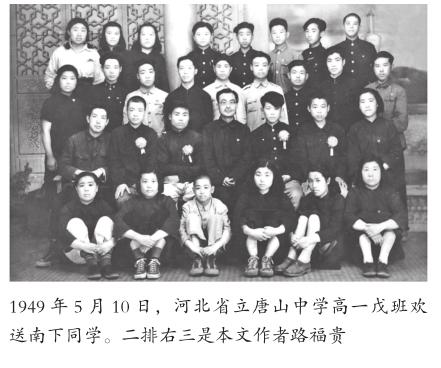

一枚胸章

第三件“傳家寶”,是中共邵陽縣第一個縣級人民政權(quán)的胸章。它昭示了共產(chǎn)黨員在一窮二白的條件下建立新政權(quán)的勇敢擔當。