國防科工委成立前后

姬文波

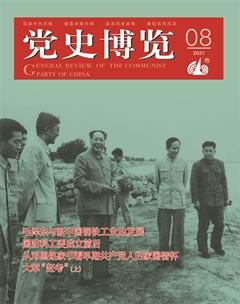

1963年4月,周恩來和專委會成員賀龍、聶榮臻、張愛萍等在中南海

20世紀60年代中期,在建設和發展國防科技工業的過程中,我國從自己的國情和國防科技的特點出發,初步形成了以國務院國防工業辦公室(簡稱“國防工辦”)為龍頭的、統一的國防科技工業領導體制。這種體制,有利于動員全國各方面的力量大力協同、聯合攻關,使我國迅速突破和掌握了原子彈、氫彈、導彈和人造衛星等國防尖端技術,在較短時間里建成了具有相當規模、門類齊全、獨立完整的國防工業體系,為進一步的發展打下了比較堅實的物質、技術基礎。

“文化大革命”期間,國防科技工業領導體制受到很大沖擊,幾經變化,但都難以實現決策者當初的期望

?特殊時期的軍管?

“文革”開始后,國防工業的生產、科研、教育和基本建設均受到很大沖擊,出現了停頓或半停頓狀態,造成許多“重災區”“重災戶”。為了迅速扭轉這種混亂局面,聶榮臻向周恩來請示后,于1967年3月向中共中央寫了《關于軍事接管和調整改組國防科研機構的請示報告》。《報告》中提出:現在各國防工業部的研究院,和中國科學院承擔國防科研任務的各研究所,大多癱瘓,研究工作停頓,三線建設問題也很多。這種狀況十分不利,必須迅速改變。報告建議,將二機部的核武器研究院、三機部的飛機研究院、四機部的電子設備研究院、五機部的兵器研究院、六機部的艦船研究院、七機部的各研究院和為國防科研任務服務的中國科學院新技術局的各研究所,由國防科委組織進行軍事接管并調整改組,以迅速恢復科研和生產工作。

周恩來同意這個報告,并提出了對國防工業部實行軍管的6條建議。3月20日,毛澤東批示:“退總理照辦。”

中共中央、國務院、中央軍委隨即發布了對各國防工業部實行軍管的決定。不久,又決定組成國防工業軍管小組,在國務院、中央軍委領導下,對各國防工業部的工作實施統一領導。粟裕任組長,王樹聲、向仲華任副組長。1967年3月27日,周恩來召集粟裕、王樹聲開會,交代軍科院負責國防工業口,對國防工辦和第二、三、四、五、六、七機部實行軍管;指定粟裕到國防工辦軍事代表組掛帥,任國防工辦軍事代表組組長、國防工業軍管小組組長,并參加國務院業務小組,為成員(相當于此前由國務院副總理組成的國務院常務會議成員),主持國防工辦工作。不久,粟裕被增補為中央軍委常委。

毛澤東很關心國防科研體制的調整改組工作,1967年6月,他向聶榮臻詢問這方面的進展情況。為了進一步集中力量,形成發展國防科技的拳頭,聶榮臻確定由國防科委副主任劉華清組成工作班子,與各有關方面反復醞釀研究,提出了將中央批準接管的國防科研單位及國防科技力量調整改組為18個研究院的方案。經中央軍委和國務院業務小組先后審議同意后,聶榮臻于9月將《關于國防科研體制調整改組方案的報告》報送毛澤東。10月25日,毛澤東批示:“很好,照辦。”國防科研體制調整改組工作隨即展開。

聶榮臻主張按照科研生產聯合體的模式,為每個研究院搞一個主要試制廠,分別對飛機、艦艇、坦克、火炮、電子等進行試制。12月17日,國務院、中央軍委決定,從1968年1月1日起,二機部九院、三機部六院、四機部十院、五機部機械院、六機部七院列入軍隊系統,劃歸國防科委領導。12月18日,國家計委召開會議,決定將一批有關承擔國防科研任務的工廠轉交給國防科委領導。1968年2月8日,中央軍委決定,國防部國防科學技術委員會改稱中國人民解放軍國防科學技術委員會,所屬17個研究院和1個設計院,分別授予部隊番號。

1969年3月,中蘇在珍寶島地區發生武裝沖突,國防工業緊急動員戰備生產。4月,中共中央決定國防工業由軍委辦事組領導。6月8日、9日,周恩來約有關人員談國防工業問題,并就國防工業、科研體制改革作了指示。6月9日,周恩來在國務院會議上宣布,將國務院各部所承擔的國防工業分交總參、總后、海軍、空軍及有關兵種管理,并成立相關領導小組及辦公室。國防工業和國防科研是國有經濟中的組成部分,本不應該進行這種分割,由于形勢太亂,才采取了這種不得已的政策。7月12日,中央軍委批準將國防科委所屬六院和七院、海軍試驗基地以及十一院、十二院、常規兵器試驗基地,從8月1日起分別劃歸空軍、海軍以及總后勤部建制領導。8月31日,國務院、中央軍委批準成立航空、造船科研、常規兵器、電訊(信)工業領導小組,分別由空軍、海軍、總后勤部領導任組長。11月2日,中共中央決定,二、七機部的軍管工作和業務工作統由國防科委全面管理。12月18日,鑒于三、四、五、六機部已交兩部(總參、總后)、兩軍(海軍、空軍)分別接管,二、七機部已移交國防科委,國防工辦已分別劃歸軍委辦事組和國家計委的情況,粟裕向周恩來及軍委辦事組提出:國防工業軍管小組已無存在必要,建議即行撤銷。12月22日,經中央批準,國務院、中央軍委發出關于成立國防工業領導小組的通知,決定在軍委辦事組設國防工業領導小組及其辦公室。中央軍委國防工業領導小組辦公室(簡稱“軍委工辦”)的任務是組織領導和協調第三、四、五、六機械工業部的生產建設和科研工作。李如洪、封永順兼任國防工業領導小組辦公室正、副主任。同時,撤銷國務院國防工辦。經周恩來批準后,國防工業軍管小組宣告結束。

再次實行“部院合并”

1970年1月23日,國務院、中央軍委決定國防工業軍管小組停止工作,委托國防科委、海軍、空軍、總后勤部領導各有關工業部的“文化大革命”和干部等工作。5月15日,國務院、中央軍委批轉國防科委《關于體制調整意見的報告》,決定自6月15日起,將二、七機部劃歸國防科委管理;常規武器研究、生產單位移交給總參謀部、總后勤部、海軍、空軍領導;綜合基礎理論研究單位交回中國科學院;西北綜合導彈試驗基地的空空、地空導彈試驗部劃歸空軍領導,十七院機關和六院七所合并組成導彈、飛機風洞建設指揮部,歸空軍六院領導。7月1日,各國防工業部軍管會結束工作,并先后撤離。各國防工業部成立革命委員會或黨的核心小組。1971年4月12日,國務院、中央軍委批轉軍委國防工業領導小組《關于國防工業管理體制的報告》,國防工業實行中央與地方雙重領導的管理體制,各大軍區,各省、市、自治區組成國防工業領導小組,統一管理國防工業,下設國防工業辦公室。這時,全國全軍國防工業科研的管理工作才有所遵循。

1971年底,航空工業全面暴露出產品質量問題,殲-6飛機尤為嚴重。周恩來得悉后,十分焦急。他委托葉劍英召開航空產品質量座談會,還親自到會聽取匯報,作了重要講話。12月26日,在航空產品質量座談會上,周恩來再次指示:要把研究所給工廠。脫離生產不行,先搞一個試驗,把沈陽發動機設計研究所一分為二,一半給株洲航空發動機廠,一半給沈陽發動機廠。周恩來說,我就不相信放到工廠搞不出東西來。如果這個辦法失敗了,咱們再改。我要試一下,要有現場實踐嘛!這次要搞就搞好。據此,12月30日,航空研究院提出上述三個廠所實行廠所結合的請示。第二天,周恩來就批示按此方案試行。經過一年試驗,經周恩來批準,由葉劍英主持召開航空匯報會,專門解決航空工業生產與科研的體制問題,提出了實行部院結合、廠所掛鉤的基本原則。會后,國務院、中央軍委決定將航空研究院劃歸航空工業部建制,實行科研、生產相結合的方針。

“九一三”事件后,葉劍英于1972年3月主持召開中央軍委辦公會議,認為現有的管理體制對國防科技工業的發展極為不利,必須按照積極穩妥的原則,逐步進行調整。鑒于二機部、七機部承擔的國防科研任務重大,問題較多,國務院、中央軍委于1973年4月發出《關于加強二、七機部和國防科委直屬研究院京外單位領導問題的決定》,規定二、七機部和各研究院在京外的工廠、研究所,由大軍區,省軍區,省、市、自治區與二、七機部各研究院實施雙重領導。7月至8月,原屬七機部領導的五院、國防科委所屬九院和空軍所屬六院先后分別劃歸七機部、二機部和三機部建制領導。9月10日,經中共中央批準,國務院、中央軍委發出《關于成立國務院國防工業辦公室的通知》。《通知》中指出:為了加強對國防工業的統一領導,決定撤銷中央軍委國防工業領導小組及其辦公室,成立國務院國防工業辦公室,受國務院、中央軍委領導,以國務院為主。這個機構的主要任務是對國防工業的生產、建設和科研工作進行統籌規劃,全面安排,組織執行。9月16日,國務院、中央軍委印發《關于調整國防工業管理體制的決定(草稿)》。經過試行和征求各方面意見后,1974年5月1日,國務院、中央軍委正式發文,調整國防工業管理體制。決定撤銷國防工業領導小組及其下設的航空、電子、常規兵器(1975年6月18日,國務院、中央軍委決定再次成立常規裝備發展領導小組,組長陳錫聯,后張才千接任)、造船4個小組,第三、四、五、六機械工業部由國務院直接領導;國防工業部直屬企業和國防工業高等院校,實行地方和部雙重領導,以地方為主;在有關省、市、自治區設立國防工業辦公室或相應機構,各大軍區不再設管理國防工業的機構。依照國務院、中央軍委的決定,國防科技工業再次實行了“部院合并”。根據部院結合、廠所掛鉤的原則,先后將核武器、航天技術、航空、艦艇、軍事通信、電子設備、電子元器件、兵器等研究院分別劃歸對口的國防工業部建制領導。國防科委主管尖端武器,仍然領導二機部和七機部的工作。國防工辦則主管常規武器研制生產。

實踐證明,在計劃經濟條件下,前后幾次實行的部院結合,由于“思想上的混亂,加之領導不力,在思想認識、組織建設和科研發展方面,工作做得不深不細”,并未能發揮科研、生產結合的優越性。這是因為,在計劃經濟條件下,各工業部所屬工廠不是一個真正意義上的企業,期望它們能如市場競爭體制下的現代企業一樣將科研與生產密切結合相互促進,主、客觀條件都不具備。因此,無論是“部院合并”還是“廠所合并”,都難以實現決策者當初的期望。

鄧小平建議成立軍委科裝委,探索建立國防科研、生產工作集中統一的領導管理體制

20世紀70年代后期,中國國防科研和武器裝備的領導管理體制由國防科學技術委員會、國防工業辦公室、總參謀部裝備計劃部、總后勤部軍械部以及各軍種兵種多頭分散管理,這種管理體制帶來的是關系復雜、分工不明確、協調困難,迫切需要一個機構對新時期國防科技和武器裝備發展統一規劃,以適應形勢發展的需要。

1977年7月,在中共十屆三中全會上,鄧小平恢復了中共中央政治局常委、中共中央副主席、中共中央軍委副主席、國務院副總理、解放軍總參謀長的職務,主持軍委工作。為解決國防科技工業領導體制方面存在的問題,鄧小平決定著手進行調整改革。9月,國務院、中央軍委決定國防工辦列入軍隊編制,受國務院、中央軍委領導,以中央軍委為主,仍稱國務院國防工辦。同年10月,鄧小平在研究部隊裝備和國防科研問題的專門研討會上提出,要成立國防科學裝備委員會,對國防科技和武器裝備實行統一領導、統一規劃、統一實施。11月14日,國務院、中央軍委決定成立中央軍委科學技術裝備委員會(以下簡稱“科裝委”),作為中央軍委的一個“口子”,對國防科技和國防工業實施統一領導。張愛萍任主任,辦公室設在國防科委,辦公室主任由張震寰兼任。

1978年1月6日,中央軍委科裝委第一次會議召開,會議由張愛萍主持。會議就委員會的性質、職責、分工和辦公室工作進行了討論,確定國防科委副主任劉華清兼任科裝委辦公室(以下簡稱“科裝辦”)主任,辦公室成員以國防科委科技部一局的專職機構為主,由總參、總后、國防工業各指定1~2名兼職成員參加。

3月21日,國務院、中央軍委批轉《軍委科裝委第一次會議紀要》(以下簡稱《紀要》)。《紀要》明確了軍委科裝委的性質是“國務院、中央軍委統一領導國防科學技術研究和國防工業生產的業務辦事機構”。主要任務是:“從戰略著眼,提出我軍各個時期裝備的要求和制定裝備體制;統一組織國防科學技術研究的規劃和實施;統一組織武器裝備的科研、設計、試制、試驗、定型、生產等工作,并適時向軍委提出建議,經批準后執行。對執行情況,有檢查督促的責任。同時,還要協調科研、生產、使用之間的關系;協同國家計委對軍隊使用部門與承擔軍工產品的民用工業部門進行協調;并統一管理國防口引進國外先進技術和購買裝備的規劃、計劃。”《紀要》還明確了劉華清兼任科裝辦主任,主持軍委科裝辦日常工作。同時,撤銷了國務院、中央軍委常規裝備發展領導小組。

1987年11月,劉華清(右)看望曾主管國防工業的聶榮臻

經過一段時間的工作實踐,張愛萍感到科裝辦設在國防科委科技部一局不便于協調全軍的科研裝備工作,于是在1979年3月24日中央軍委科裝委會議上提出了軍委科裝辦設置在哪里的問題,并建議把該辦公室改設在總參裝備部。6月8日,中央軍委正式批準,軍委科裝辦改設在總參裝備部。與此相適應,各軍區、軍兵種司令部裝備或科技部門,同時也作為該軍區、軍兵種科技裝備領導小組的辦事機構。6月14日,國務院、中央軍委發出〔1979〕149號文件,調整科裝委成員,增補劉華清、杜屏、江文、曹里懷、王萬林、孔從洲、賀晉年、呂東、錢敏、張珍、柴樹藩、鄭天翔、鄒家華為科裝委成員。劉華清任科裝委副主任,仍兼任科裝辦主任。科裝辦承擔科裝委的具體工作。

成立國防科工委,初步實現對國防科研、生產工作的集中統一領導

軍委科裝委成立后,雖然可以對國防科研生產領域進行一些協調,但由于它不掌握經費控制權,經費仍然由國防科委、國防工辦、總參和總后“四駕馬車”分頭管理,協調作用有限。軍委科裝委只是一種協調性機構,這一性質決定它只可能是一種過渡性機構。成立軍委科裝委只能治標,不能治本。

1979年3月,鑒于在實際工作中仍然難以有效協調國防科研和國防工業的工作狀況,張愛萍在向鄧小平匯報工作時,建議將國防科委、國防工辦合并。鄧小平沒有同意。他說,成立科裝委就是為了統一軍隊裝備方向、規劃,委員會沒有很好抓起來。國防科委、國防工辦暫不合并,分頭去抓。“委員會沒有很好抓起來”,這里面也有編制體制的問題。

1979年下半年,總參謀長助理兼軍委科裝辦主任劉華清在征求各方意見基礎上,起草了對國防科技和武器裝備發展工作加強集中統一領導的建議。12月,軍委科裝委向中央報送了《關于加強國防科技裝備工作統一集中領導的請示報告》。《請示報告》提出:我國國防科技裝備工作由國防科委、國防工辦、總參謀部和總后勤部、空軍、海軍等多家分管的現行管理體制弊病甚多,這樣不利于實施集中統一領導。為貫徹調整、改革、整頓、提高的方針,最緊迫的是要加強集中統一領導。同時科裝辦也有同志給鄧小平直接寫信,建議成立總科技裝備部。鄧小平表示,國防工辦肯定要撤銷,不要考慮與國防科委合并問題。

1980年2月,在討論軍隊精簡整編問題時,有領導建議將國防科委與第二炮兵領導機構合并。聶榮臻特別囑秘書轉告軍委秘書長耿飚:這兩個機構不宜合并,因為任務、性質不同。同年3月,聶榮臻在看了全軍精簡整編方案后,再次明確提出:二炮與國防科委不能合并,這是兩個不同性質的機構。

5月,劉華清率領軍事技術代表團訪問美國,對美國統一高效的軍事科技管理工作感觸良深。回國后,劉華清代表訪美軍事技術代表團向中央軍委、國務院提交了《對美國軍事科技管理工作的考察和改進我國國防科技管理的建議》的報告。

劉華清參照美國的情況,總結了我們自己的經驗,提出改進我國目前的國防科技工業領導體制,建立集中統一領導。劉華清說:任何一個發達國家,對軍事技術裝備的領導都是高度集中統一的。參觀美國以后,更加深了這種印象。“文化大革命”前,我們的國防科研統一在國防科委。現在是尖端武器的科研、生產歸國防科委;常規武器的科研、生產歸國防工辦;裝備工作和軍隊內部的科研歸總參;后勤裝備的科研歸總后。全軍的科研工作四家分管,雖有科技裝備委員會協調其間,但它只是軍委的咨詢機構,每年都開100多次會議,也解決不了什么問題。隨著全國工業體制向專業化公司的過渡,國防科技裝備工作的上層領導權力必須集中。

劉華清提出了四個方案:

第一方案:恢復“文化大革命”前的國防科委,把國防工辦管的常規武器科研、總參裝備部管的軍隊科研、總后司令部管的后勤裝備科研,以及分屬海軍、空軍、總后軍械部的常規武器靶場,統一由國防科委領導。

第二方案:國防工辦的職能和機構并入國防科委。在當前階段,既管科研又管生產。隨著專業化公司的建立,軍隊同公司通過合同安排試制、生產,領導的主要精力即可轉到國防科研上來。即經過一段過渡,然后實現第一方案。

第三方案:成立總科技裝備部,將總參裝備部、國防科委和國防工辦的一些職能和機構合并,根據國家撥給的科研費、裝備費,通盤考慮科研項目和裝備計劃。各國防工業部組成若干專業化公司后,總科技裝備部通過合同與公司發生聯系。

第四方案:國防科委維持現狀,只管尖端武器;把國防工辦和總參裝備部的一些職能和機構合并,成立常規武器科技裝備部或第二國防科委,把常規武器的科研裝備計劃工作集中統一起來。

劉華清的訪美報告認為:第三方案是把尖端、常規的科研裝備計劃工作都統一起來,便于從全軍科學技術、武器裝備的全局出發,統一管理,比較理想,但牽動面較大。第四方案優點是常規武器的科研得到了集中,但尖端、常規分成兩家,倘要協調,靠科裝委難以解決問題。而且當前戰略、戰術武器都以制導武器為骨干,兩家分管,肯定還有不少重復浪費。第一、第二方案,實質相同,都是恢復老國防科委,只是在步驟上,第一方案是立即恢復,第二方案是隨著經濟體制改革逐步恢復。權衡比較,第二方案比較現實可行。

6月29日,鄧小平對上述兩份報告一并作出批示:“現將軍委科技裝備委員會去年十二月的報告,和這次劉華清同志訪美后的報告,共兩件,印發政治局、書記處、軍委常委各同志閱。這個問題很大,將在充分醞釀之后,再行討論和決定。”

經過進一步調查研究后,1981年10月23日,在張愛萍、王震等主持下,軍委科裝委、國防科委、國防工辦聯合向國務院、中央軍委上報了《關于調整國防科技、國防工業管理體制的請示》。請示中擬定了兩個方案:第一方案以國防科委現有機構為基礎,由國防科委、國防工辦、軍委科裝委辦公室合并,組成中國人民解放軍國防科學技術工業委員會,隸屬軍委建制,受國務院、中央軍委雙重領導。主要任務是,根據中共中央、國務院、中央軍委有關方針、政策,組織研究我軍武器裝備的發展方向,戰術技術論證,組織武器的改進和新型武器裝備的研究、設計、試制、定型及批量生產。第二方案除編制體制、隸屬關系同第一方案外,不同之處是,國防科工委只負責武器裝備的研究、設計、試制、定型、生產等工作,而武器的發展方向、長期規劃等工作由總參謀部、總后勤部主管。

1982年,國務院部委機構改革,將二機部改名為核工業部,三機部改名為航空工業部,五機部改名為兵器工業部,七機部改名為航天工業部。將四機部、國家廣播電視工業總局、國家電子計算機工業總局合并,設立電子工業部。撤銷六機部,成立中國船舶工業總公司。

為了精簡機構,減少層級,避免工作交叉重復,更有利于實行統一領導和統籌規劃,經過較長時間的協商醞釀,中共中央、國務院、中央軍委于1982年5月決定,以國防科委為基礎,由國防科委、國防工辦、中央軍委科學技術裝備委員會辦公室合并組成中國人民解放軍國防科學技術工業委員會(亦稱中華人民共和國國防科學技術工業委員會,簡稱“國防科工委”)。國防科工委隸屬中央軍委建制,其工作受國務院、中央軍委雙重領導,是中央軍委統管全軍國防科學技術工作的領導機關,也是國務院統管其所屬各國防工業部(核、航空、兵器、航天工業部)的國防科技和國防工業的領導機關。中央軍委任命陳彬為主任,劉有光為政治委員,鄒家華、馬捷、張蘊鈺、伍紹祖、聶力為副主任,周一萍為副政治委員。同時設立國防科工委科學技術委員會(簡稱“國防科工委科技委”),張震寰為主任,錢學森、朱光亞、宋健、葉正大為副主任。隨后,國務院、中央軍委決定,電子工業部、中國船舶工業總公司有關武器裝備研制、生產管理的業務,由這兩個部門設立軍工部或辦公室負責組織承辦;兩個部門的武器裝備研制、生產工作,統一由國防科工委歸口管理。

1983年4月18日,劉華清寫信給楊尚昆,建議將國防科工委列為軍委總部。這個建議未能被采納。

國防科工委的成立,初步實現了對國防科研、生產工作集中統一領導管理的目標。

鄧小平親自決策,各國防工業部由國防科工委轉交國務院直接領導

20世紀80年代中期,國際形勢日趨穩定緩和。在改革開放的新形勢下,中國集中力量進行經濟建設,國防建設的指導思想從臨戰狀態轉到和平時期建設的軌道。鄧小平極有遠見地提出,要改革調整軍工體制,實行軍民結合。國防科技工業貫徹軍民結合方針,實行戰略轉變。1984年10月,中共十二屆三中全會作出《關于經濟體制改革的決定》。中央軍委根據國際形勢的變化,作出國防建設服從經濟建設大局的決策。在這些重大決策的指引下,國防科技工業的調整、改革逐步深化。

1984年11月,鄧小平在軍委座談會上指出,軍工體制改革,現在應提到日程上來了。隨后國務院常務會議決定,繼電子工業部、中國船舶工業總公司之后,將核工業、航空工業、兵器工業和航天工業四個工業部由國防科工委轉交給國務院直接領導。與國民經濟各部門一樣,納入整個國家規劃,由國務院統一組織和管理。國防科工委不再歸口管理上述4個工業部的全面業務工作。這打破了自成系統的國防工業體系,意味著延續了30年的獨立的國防科技工業體系將不復存在,是國防科技工業管理體制上一次深刻變革。

張勝回憶說,國務院體制調整方案在會上拿出來后,張愛萍說,他不好舉這個手。中央確定的事,當然要服從,這是原則。但這一切來得是如此突然,畢竟涉及面也太大了。他說:“這個手,我舉不起來。涉及軍隊的事情,國務院單方面決定是不妥當的。”國務院領導說:“也好,我們這次會議先不做決定,就請愛萍同志把這個方案帶到軍委去吧。”會議還沒有散,張愛萍就打電話給楊尚昆,建議馬上召集各總部、軍兵種負責同志開會。吃過午飯,各軍兵種的司令員和有關部局的領導就集中在三座門了。大家都不知道是怎么回事,楊尚昆也不清楚。會議一開始就炸鍋了。最后推舉一名副總參謀長和國防科工委的副主任當代表,與國務院協商。軍方的反應如此激烈,國務院的領導們也感到非常驚訝。事情反映到了最高決策層。最后鄧小平表示,分兩步走吧,核工業部和航天部暫時不動,其他兩個部,兵器和航空先劃拉過去。

為貫徹執行十二屆三中全會關于經濟體制改革的決定和鄧小平、楊尚昆在軍委座談會上的講話精神,張愛萍邀請幾位國防科工委領導進行研究座談。經過充分醞釀,1984年11月30日,國防科工委給中央軍委和國務院呈送了《關于軍工體制改革的原則建議》,說:張愛萍同志最近邀科工委在京的幾位領導同志,研究了如何貫徹執行十二屆三中全會關于經濟體制改革的決定和鄧主席、楊副主席在軍委座談會上的講話精神。十一屆三中全會以后,中央、國務院根據當時情況,決定軍工自己“滾”……為了更好地服從和服務于四化建設的大局,軍工這支力量,今后應同國民經濟各部門一樣,納入整個國家的規劃,統一安排。據此:一、國防科工委不再歸口管理核、航空、兵器、航天工業部的全面業務工作,改由國務院統一規劃、組織和管理。……三、這四個軍工部都按照中央的決定,實行政企分開,簡政放權,擴大企業自主權。……另外,也可考慮,將核工業部(二機部)、航天工業部(七機部)……同目前一樣,仍由國防科工委歸口管理。不難看出,上述這最后一句,把核工業部和航天部留下,是根據鄧小平最后出面拍板時的決定提出的。

1992年1月,劉華清(左一)等與鄧小平在深圳

12月26日,張愛萍在這份文件上批示:“總理:楊副主席要我請示你有何指示,以便軍委常務會議研究。對此建議,遵你曾對我指示的原則,我說明如下幾點意見。……其另外項,可不必要。雖鄧主席提出‘除二、七機部外。”12月27日,國務院負責人批示:同意愛萍同志所批各點。但由于各方面反應強烈,中央決定將國防科技工業領導體制的改革暫時緩一緩。

1985年中央軍委擴大會議以后,國防科技工業為適應我軍建設的戰略轉變,服從整個國家經濟發展的大局,必須進行改革和調整。1986年6月3日,鄧小平在與國務院負責人和軍委秘書長楊尚昆討論國防科技工業體制問題時指出:我國目前軍工體制基本上還是蘇聯的模式。軍事工業與民用工業互相隔離,是極大的浪費。這個模式對四個現代化建設不利,對國防建設也不利。必須要下定決心改變這種狀況。要在今年第三季度完成軍工幾個部移交給國務院的工作,不能再拖。鄧小平強調:這也是改革。國務院負責人在6月27日召開的國務院常務會議上,傳達了鄧小平關于軍工體制改革的意見。

國防科工委隨即在同年6月召開的各省、自治區、直轄市國防科工辦主任座談會上,研究了調整科研、生產能力和領導管理體制的問題。7月,中共中央、國務院、中央軍委決定:國防科工委歸口管理國防科研、生產以及航天技術和軍品貿易,國務院直接領導核工業部、航空工業部、兵器工業部、航天工業部這4個工業部。

與以往不同的是,這次軍工體制改革的決心,以及改革的方向和總體思路,是中央最高層決定的。本著不爭論的原則,事先并沒有聽取國防工業系統的意見。國防科工委只是根據總的意圖,提交了貫徹落實的具體方案。

此后,以建立軍民結合的專業總公司為目標,各國防工業部門的領導管理體制改革開始加速。

縱觀我國國防科技工業發展歷程,其領導管理體制可謂變動頻繁,這是因為它在發展過程中面對的政治形勢、社會經濟環境是復雜的、變動的,需要適時調整改組,建立符合武器裝備建設規律、適應社會經濟發展要求的制度體系和運行機制。可以說,這是不斷探索、實踐、和創新、跨越的歷史過程。