世界一流科技期刊文章精選

量子前沿

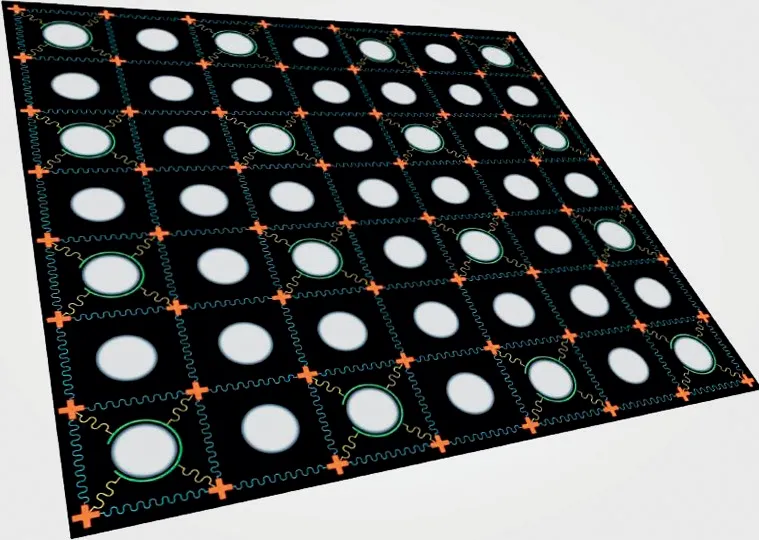

62比特可編程超導量子計算處理器

中國科學院量子信息與量子科技創新研究院(以下簡稱“量子創新研究院”)潘建偉、朱曉波、彭承志等組成的研究團隊,成功研制了62比特可編程超導量子計算原型機“祖沖之號”,并在此基礎上實現了可編程的二維量子行走。相關成果發表于Science。“祖沖之號”是目前超導量子比特數目最多、包含62個比特的可編程超導量子計算原型機,并在該系統上成功進行了二維可編程量子行走的演示。研究團隊在二維結構的超導量子比特芯片上,觀察了單粒子及雙粒子激發情形下的量子行走現象,實驗研究了二維平面上量子信息傳播速度,同時通過調制量子比特連接的拓撲結構的方式構建馬赫-曾德爾干涉儀,實現了可編程的雙粒子量子行走。

二維超導量子比特芯片示意圖,每個橘色十字代表一個量子比特。(圖片來源于中國科學技術大學網站)

準對稱群與“量子多體傷痕”現象

中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心凝聚態理論與材料計算重點實驗室方辰研究組首次指出了在“多體傷痕”模型中,普遍存在著一種涌現的“準對稱性”。相關成果發表于Physical Review Letters。準對稱性是傷痕空間的對稱性。與通常的對稱性一樣,準對稱操作也構成群結構,稱為準對稱群。許多嚴格多體傷痕模型中的傷痕塔的結構,都可以用某個準對稱群的表示理論來理解。同時,初態在傷痕塔中的周期演化,僅僅通過向哈密頓量中增加一個準對稱群的生成元即可實現。團隊重現了絕大多數的傷痕塔,并且構造了具有SU(3)準對稱群等更復雜結構的新型多體傷痕哈密頓量。

量子梯度算法原理演示

清華大學龍桂魯教授與國內外合作者完成了量子梯度算法原理演示。相關成果發表于Npj Quantum Information。研究團隊利用龍桂魯教授提出的酉算子線性組合(LCU)方法,發展了量子梯度算法,給出了量子線路表示,將量子態拷貝數量從多項式數目減少為與系統大小無關的常數2,大幅度降低了線路的深度,使其量子門操作數目大幅減少,可在當前資源有限的量子處理器上實現。該研究在四量子比特的核磁共振量子處理器上,實驗演示了優化的迭代過程。這一算法可直接用于大數據分析中的多維比例縮放問題。

分數量子霍爾效應理論研究進展

浙江大學劉釗研究員與合作者以雙層-雙層轉角石墨烯為例,探索在摩爾超晶格材料中實現格點分數量子霍爾效應的可能性。相關成果發表于Physical Review Letters。考慮電荷中性點附近帶有非零陳數的導帶被庫侖相互作用電子分數填充的情況,通過數值對角化系統的微觀哈密頓量,發現體系的低能能譜和糾纏性質在某些填充因子處確實擁有分數量子霍爾態的特征。通過調節垂直電場強度和轉角,可以獲得沒有連續介質對應的高陳數分數量子霍爾態。這些分數量子霍爾態與激發態之間的能隙換算成溫度最高可達10K,遠高于傳統二維電子氣中的mK量級。結果表明,摩爾超晶格材料是實現零磁場高溫分數量子霍爾效應的理想平臺。

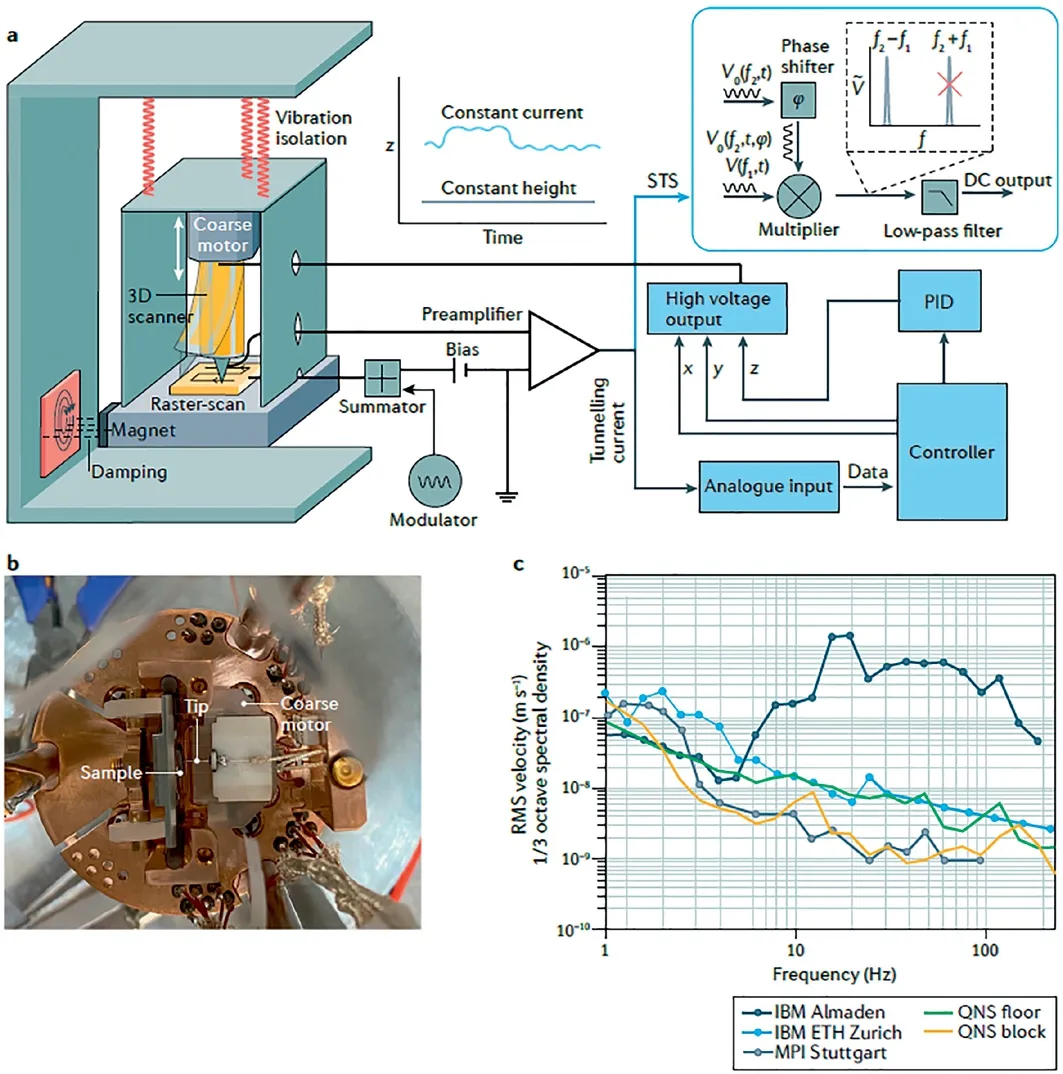

掃描探針顯微術領域研究進展綜述

北京大學物理學院量子材料科學中心、輕元素先進材料研究中心江穎教授聯合掃描探針顯微術領域多個國家的知名學者,共同撰寫了題為“Scanning probemicroscopy”(掃描探針顯微術)的綜述文章。相關成果發表于Nature Reviews Methods Primers。掃描探針顯微鏡(Scanning Probe Microscopy,SPM)是納米科技領域最偉大的發明之一,其利用尖銳的針尖逐點掃描樣品,可在原子/分子/納米尺度上獲取表面的形貌和豐富的物性。SPM已廣泛應用于物理學、化學、材料科學和生物學等多個領域,改變了人類對物質的研究范式和基礎認知。目前,SPM還存在諸如針尖擾動、分辨率等技術挑戰。

掃描隧道顯微鏡裝置(圖片來源于作者發表于當期Nature Reviews Methods Primers的期刊論文)

硅基半導體量子芯片的自旋調控研究進展

中國科學技術大學郭光燦院士團隊郭國平、李海歐等人與中國科學院物理研究所張建軍和本源量子計算有限公司合作,在硅基鍺空穴量子點中實現朗道g因子張量和自旋軌道耦合場方向的測量與調控。相關成果發表于Nano Letters。研究人員可以通過改變納米線的生長方向,使得上述兩種自旋軌道耦合方向相反、大小相等,從而實現自旋軌道耦合的開關,當體系處于“sweet spot”(自旋軌道耦合完全關閉)時,由自旋軌道耦合引起的退相干過程會被大幅度地抑制,自旋量子比特的退相干時間會得到有效延長。這項研究對于該體系更好地實現自旋量子比特操控及尋找馬約拉納費米子有著重要的指導意義。

可調的太赫茲石墨薄膜等離激元

復旦大學物理系晏湖根課題組系統研究了石墨薄膜中的太赫茲等離激元,展示了石墨薄膜等離激元兼具金屬的強共振和石墨烯的可調性兩大優點,并通過磁場對石墨薄膜中兩種載流子對其等離激元的貢獻予以定量區分。相關成果發表于Physical Review Letters。作為電子集體振蕩行為的量子化,等離激元能夠突破衍射極限將電磁場局域在亞波長尺度,并且增強特定頻率范圍內光與物質之間的相互作用。等離激元的應用相當廣泛,包含傳感器、超材料、光伏器件和輻射調控等。該研究為石墨等離激元在可調的太赫茲光電器件中的應用奠定了基礎,揭示了溫度、偏壓、磁場,以及超快光學激發等潛在手段可以有效調控基于石墨的等離激元器件。

量子安全的“雙保險”

中國科學技術大學潘建偉、張強團隊與云南大學、上海交通大學及科大國盾量子技術股份有限公司等單位合作,完成了量子密鑰分發(QKD)和后量子算法(PQC)的融合應用。相關成果發表于Npj Quantum Information。研究成果提供了一種新型的QKD的認證方案,為提高整個QKD網絡的安全性找到了一種有效解決途徑。這種新型安全認證方案可以利用PQC簡化QKD在復雜網絡環境下的身份認證和密鑰管理,同時QKD則提供了PQC等公鑰體系無法確保的無條件安全性,兩種技術結合,進一步保障量子保密通信網絡系統安全性,也提高了量子保密通信網絡的經濟性、便利性,將極大促進量子保密通信的應用和推廣前景。

古生物研究

漳浦生物群是新生代最豐富的熱帶雨林化石庫

中國科學院南京地質古生物研究所王博研究員和史恭樂研究員帶領的團隊,于2010年在福建東南沿海漳浦縣佛曇群地層首次發現了漳浦生物群,其地質時代(約1470萬年前)恰處于中新世氣候適宜期的晚期。近10年來,王博和史恭樂領導的由多個學科的30位研究人員組成的聯合團隊,對該生物群的多樣性、古生態和古氣候意義開展了詳細研究。相關成果發表于Science Advances。研究結果表明,漳浦生物群是一個物種極其豐富的熱帶季雨林化石庫,其中漳浦琥珀生物群是世界四大琥珀生物群之一。該研究為我們了解現代亞洲熱帶雨林生態系統的演化及其如何響應未來氣候變暖提供了參考。

漳浦生物群生態復原圖(圖片來源于中國科學院南京地質古生物研究所網站)

漳浦琥珀中代表性昆蟲(圖片來源于中國科學院南京地質古生物研究所網站)

蓖麻從樹木到作物的起源和馴化歷史

中國科學院昆明植物研究所李德銖研究員與國內合作者們揭示了蓖麻的栽培起源、居群分化、群體動態歷史和馴化過程中重要農藝性狀形成的分子基礎,研究了蓖麻從多年生樹到單年生油料作物馴化過程中的演化規律。相關成果發表于Genome Biology。通過比較蓖麻和近緣種的基因組發現,蓖麻和山靛所代表的支系大約在4828萬年前就與大戟科的其他支系發生了分化。通過對世界廣泛收集的35個國家和地區的蓖麻種質(包括182個野生蓖麻種質和323個栽培蓖麻種質)分析發現,東非野生蓖麻居群遺傳多樣性比其他地區栽培或逸生蓖麻的遺傳多樣性高,且和栽培蓖麻在遺傳上發生明顯的分化,然而栽培蓖麻群體沒有表現出明顯的地理結構。

真板齒犀起源問題研究

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究團隊研究了采自陜西省定邊縣楊井的一件晚中新世板齒犀化石。研究成果發表于Historical Biology。這件標本顯示出了頭骨與牙齒的鑲嵌演化,成為中華板齒犀向真板齒犀類過渡的中間橋梁。形態學研究與系統發育分析顯示,中華板齒犀與真板齒犀構成姐妹群并處于基干的位置。新材料代表了板齒犀屬內最為原始的類群,因此,建立新種原始板齒犀。通過野外考察,在其相同層位中發現了兩種食肉類化石——劍齒虎和鬣狗,它們是典型的晚中新世成員。因此,推定真板齒犀可能起源于晚中新世的中國西北地區。原始板齒犀的發現為解決真板齒犀類的形態變化及起源問題提供了有力的證據。

史前以來的人類干擾是綠孔雀走向瀕危的主要驅動因素

中國科學院昆明動物研究所楊曉君研究員、中山大學劉陽教授等人合作,以綠孔雀為研究案例,提供了一種綜合利用多種信息(種群基因組學、歷史標本信息、生態位模型和歷史人類活動數據等)以探討物種致危因素的分析框架。相關成果發表于Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences。自新石器時代中期(約6000年前)以來綠孔雀種群急劇衰退,種群縮減幅度達200倍。統計分析顯示歷史氣候變化對于綠孔雀的分布變遷沒有顯著影響,而人類活動強度則與其有效種群數量,以及當前的存活狀態(絕跡vs幸存)具有顯著的負相關性。這些發現表明自史前以來的人類干擾是綠孔雀走向瀕危的主要驅動因素。

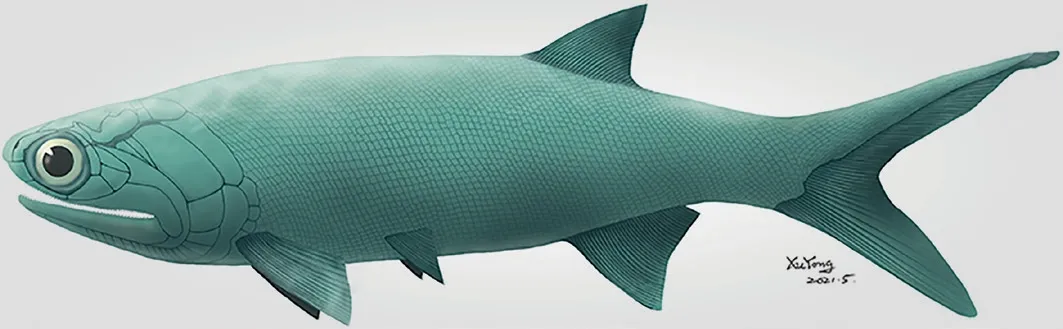

張氏翼鱈是2.44億年前最大的基干輻鰭魚類

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐光輝研究團隊在云南羅平發現一種大型的古魚類化石,命名為張氏翼鱈。它體長約30厘米,長著大的口裂和鋒利的牙齒,是2.44億年前羅平生物群中已知最大的基干輻鰭魚類掠食者。相關成果發表于《古脊椎動物學報》。輻鰭魚類是現生脊椎動物中最大的類群,其最早化石記錄為4.1億年前的晨曉彌曼魚(約10厘米長)。約在3.8億年前,輻鰭魚類的近親——肉鰭魚類,開始登上陸地,演化出包括人類在內的陸地脊椎動物,而一直在水中生活的輻鰭魚類逐漸占領了地球水域的各個生態位。張氏翼鱈的體長約為尼爾森翼鱈體長的2.3倍,是一個快速游動的捕食者。

張氏翼鱈復原圖(許勇繪)(圖片來源于中國科學院古脊椎動物與古人類研究所網站)

張氏翼鱈正型標本(圖片來源于中國科學院古脊椎動物與古人類研究所網站)

鸚鵡螺基因組測序分析揭示針孔眼形成和生物礦化機制

中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室喻子牛團隊完成了鸚鵡螺全基因組測序,揭示了這種古老軟體動物的進化規律、針孔眼形成和生物礦化的機制。相關成果發表于Nature Ecology & Evolution。鸚鵡螺是現存最古老、最低等的頭足類動物,主要分布于西太平洋—印度洋的熱帶與亞熱帶水域。在漫長的演化歷程中,鸚鵡螺依然保留了祖先特征,如螺旋外殼和針孔眼等,被稱為海洋動物中的“活化石”,因此在生物學進化中有很高的研究價值。通過鸚鵡螺基因組測序和進化分析,揭示了針孔眼形成和生物礦化的演變規律,研究成果為鸚鵡螺的生物學研究、遺傳資源保護及頭足動物的適應性演化提供了研究基礎。

西藏雅魯藏布江縫合帶西段放射蟲研究進展

中國科學院南京地質古生物研究所羅輝研究員課題組與合作者報道了位于雅魯藏布江縫合帶的普蘭地區姜葉瑪剖面層狀硅質巖中發現的早白堊世歐特里夫期至晚巴雷姆期放射蟲化石。相關成果發表于Cretaceous Research。放射蟲是一類單細胞的海洋原生生物,其種類繁多,演化迅速,分布廣泛,從寒武紀到現代一直都是具有重要生物地層學意義的化石門類。雅魯藏布江縫合帶是歐亞板塊與印度板塊碰撞的標志,殘留了一些已消失的新特提斯洋的地質記錄,是研究新特提斯洋演化和青藏高原隆升過程的熱點地區。印度板塊和歐亞板塊之間的新特提斯洋深水相沉積可以從中三疊世一直持續到早白堊世晚巴雷姆期,它們記錄了新特提斯洋相對完整的演變歷史。

華南埃迪卡拉紀陡山沱組發現最早的陸生真菌狀化石

中國科學院地球化學研究所羅泰義研究員與國內外合作者,從華南甕安地區埃迪卡拉紀陡山沱組底部蓋帽白云巖(距今約6.35億年前)的席狀孔洞(sheet-cavity)硅質膠結物中首次報道了黃鐵礦化的真菌狀微體化石。系列成果發表于Nature、Nature Communications。這些微體化石可以解釋為生活在溶蝕孔洞環境中的真菌類生物,可以和現生的接合菌類進行很好的對比。它們的絲體代表了沒有分隔的菌絲結構,小的球體代表了用于繁殖的厚垣孢子,而大的球體則可能是與菌絲體共生的生物體。新發現的真菌狀化石佐證了雪球地球之后大陸風化作用的轉折。真菌狀生物至少在距今約6.35億~6.32億年之間,就已經在喀斯特溶蝕孔洞環境中茁壯成長。