基于認知語法的高校英語語法“金課”教學模式研究

杜小紅

(鄭州大學外國語與國際關系學院,河南鄭州)

1.引言

2018 年8月,“金課”被寫入教育部文件,要求對大學生有效“增負”,“提升學業挑戰度、合理增加課程難度,拓展課程深度”。隨后,高教司司長吳巖(2018)提出了“兩性一度”(高階性、創新性與挑戰度)的“金課”建設標準,掀起了“金課”研究熱潮。自此,外語“金課”建設方面的成果相繼出現(蔡基剛,2018;文秋芳,2019;郭英劍,2019;陳文存,2019;覃軍,2019;李成堅,2019;馮智文,2020)。然而,以上成果多將英語專業或大學英語作為一個整體,從宏觀上對“金課”建設的標準、內容或教師團隊等進行討論,雖然也有涉及個別課程“金課”建設的研究,如范祥濤(2019)對翻譯“金課”建設內涵的分析;唐瑞梁和文旭(2020)以“語言學導論”課程為例,對國家一流課程建設的思考。然而,作為一門英語專業核心課程,除向明友(2019)嘗試將經濟活動的供給側結構性改革理念引入語法教學外,英語語法“金課”建設方面的成果非常有限。

英語語法“金課”建設研究雖然尚在起步,但學界對語法教學改革的關注從未中斷。從強調顯性語法知識習得的語法翻譯法,到冷落語法教學的交際法,再到20世紀90年代語法教學重新受到重視,英語語法教改幾經起落,爭議不斷。當前,英語語法教學爭論的核心已由“該不該教”提升到“該如何教”的層面,近二十多年來,國內外學者對英語語法教學理論、教學方法和教學趨勢的探索,掀起了國內英語語法教學研究的熱潮,涌現出了許多優秀成果(張人,2004;戴煒棟陳麗萍,2005;顧琦一,2005;楊烈祥 陽志清,2007;徐曉燕 徐露明,2009;曾永紅,2009;蘇建紅,2012;林璐 李淑文,2013;白麗茹,2015;杜小紅,2009,2010,2017;程曉堂,2013;陳芳,2017),在一定程度上推動了英語語法教學改革,為英語語法“金課”建設提供了供了借鑒。然而,因知識陳舊、內容枯燥、挑戰性低,再兼現有成果缺乏對語法規則的理據性闡釋,英語語法“金課”建設面臨諸多挑戰。

認知語法理論將學習者的語法學習納入其整體認知能力發展過程,強調語法形式與意義并重,注重語法理據闡釋,為打造“兩性一度”的語法“金課”教學模式提供了理論支撐。本研究擬從認知語法視角,借助“互聯網+”時代豐富的學習資源,構建基于認知語法的英語語法“金課”教學模式,創造性地將語法知識習得、語法能力培養和語法理據闡釋有機融合,旨在幫助學生了解語法現象背后潛隱的認知理據,培養其語法學習的探究性能力。

2.認知語法理論對英語語法“金課”建設的啟示

理論語法是教學語法之根基,沒有理論的教改最終會流于形式,“金課”建設亦如此。當前,國內英語語法“金課”建設尚在起步,相關的理論研究亟待開展。戴煒棟、陳莉萍(2005:93)將英語語法分為“教學語法”“實體語法”和“形式語法”。“教學語法”以教授語言為目的;“實體語法”多表現為一定的規則系統;“形式語法”則是關于實體語法的理論系統。與戴、陳兩位學者關于語法學習主要集中于教學語法的觀點不同,英語語法“金課”建設涉及語法教學范式的轉變,要達到“兩性一度”的建設標準,不僅要聚焦教學語法研究,也不能脫離語法理論體系探討。

以Langacker(1987,1991,2008,2016,2017),Taylor(1996, 2001, 2013),Radden &Driven(2007)為代表創立并逐漸趨于成熟的認知語法理論,把語法視為形式與意義相統一的象征單位,注重語法理據闡釋,強調基于用法(usagebased)的語法教學,將學習者的語法習得納入其整體認知能力發展過程,凸顯學習者的自主參與性和切身體驗性,為英語語法“金課”建設提供了理論借鑒。當前,已有學者將認知語法的基本理念和分析方法應用到時、體、態、句型等語法現象的認知闡釋中,提升了該理論的解釋力(黃和斌,2002;曾欣悅 劉正光,2009;Tyler,2012;文秋芳,2013;Giovanelli & Harrison,2017;林正軍 賈磊,2015;Kermer,2016;牛保義,2017;杜小紅,2018a,2018b;Ptz &Dirven,2018;吳吉東,2019,2020a, 2020b;王寅 王天翼,2019)。然而,現有成果多聚焦認知語法對語法現象某方面的討論,尚缺乏將該理論體系應用于語法教學的整體考量。

在英語語法“金課”建設中,本研究創造性地將認知語法理論關于識解(詳略度、轄域、聚焦、突顯、視角)、固化、構式、認知參照點、情境植入、界性等觀點應用于英語語法規則背后潛隱理據的認知闡釋,并結合認知語法理論對詞義解釋、詞類劃分、句型描寫、語法構造、語法化、語法隱喻與轉喻等語言現象進行認知解釋,旨在引導學生在習得語法知識的同時,探究語法現象背后的認知理據,拓展其研究性學習的能力。以認知轄域的應用為例:

1a: I have two hands, and each hand has 5 fingers.(我有兩只手,每只手有5個手指)

?1b: I have 10 fingers.

*1c: I have 28 knuckles.(我有28個手指關節)

語法上,1a-1c都正確;但語義上,1b和1c卻不合乎認知現實性,因為從認知語法視角來看,語言表達均有其對應的認知域。直接轄域(immediate scope)所涉及的兩個概念應該是認知上最相關、最鄰近的,顯然“knuckle”的直接轄域是“finger”、而非hand,更不可能是“I”(“I”是其最大轄域“maximal scope”)。認知語法關于轄域的理論為1a-1c的接受度問題提供了認知理據。也許有人質疑,同樣都沒有用直接轄域,為什么1b鮮少使用,而1c卻一般不可接受呢?這與認知語法的另外兩個概念“固化”(entrenchment)和“單位”(unit)有關。因為認知語法強調基于用法的語法教學,隨著“I have 10 fingers.”使用頻率的提高,其固化程度會隨之提高,逐步固化為一個單位概念,為語言運用者所接受。這即1a可以被接受,1b鮮少使用,而1c一般不被接受的認知理據。再以認知凸顯的應用為例:

2a: Bill cleans our classroom every day.(比爾每天打掃我們的教室。)

2b: Our classroom is cleaned every day.(我們的教室每天都打掃。)

傳統語法教學只強調語態的轉換方式,忽視其認知差異,導致學生知其然不知其所以然;本研究則將二者區別的認知理據貫穿其中,引導學生探究2a與2b凸顯內容的不同:前者凸顯的是“Bill”,強調的是“It is Bill who cleans our classroom every day.”;后者凸顯的則是“our classroom”,而非打掃教室者。語言輸出時要據其表達需要而選,不可隨意為之。認知凸顯的引入,將從認知上闡釋主動語態與被動語態的內在聯系與本質區別,幫助學生避免寫作或口語表達中的偏誤現象。

綜上,將認知語法理論下沉到本科英語語法教學環節,不僅加深了語法課程的深度,還可以有效提高學生的探究性語法學習能力,體現了英語語法“金課”建設的“高階性”和“創新性”特征,對英語專業本科生有一定的“挑戰度”。當然,加強英語語法“金課”建設也不能忽視學生顯性英語語法知識的掌握。將顯性語法知識習得、隱性語法能力培養和語法理據闡釋有機結合,正是英語語法“金課”建設的內涵要求,也是本文接下來要關注的問題。

3.英語語法“金課”教學模式的構建

3.1 非母語環境下英語語法知識與語法能力的內在關系

從認知語法視角來看,英語語法知識與語法能力之間不是非此即彼的關系,而是一個連續統(continuum),語法知識習得過程伴隨著語法能力提高,語法能力提高有助于語法知識內化,二者處于動態平衡之中。非母語環境下,大學生英語語法能力發展呈現“顯性語法知識習得、顯性知識向隱性轉化、有意識輸出與自動性輸出”等相互交織的不同層級。

圖1表明:基于認知視角的語法能力層級劃分,在一定程度上突破了“語法知識習得與語法能力培養”二分法(dichotomy)的局限,從理論上拓展了非母語環境下英語語法能力發展的“層級性”,為我國英語語法“金課”教學模式建設提供了借鑒。從第一層級“顯性語法知識習得”出發,有三個箭頭分別指向不同能力發展層級,表明非母語環境下,學習者英語語法顯性知識的習得是其語法能力各層級發展的基礎;各層級間的雙向箭頭代表語法能力發展的各環節間不是非此即彼的關系、而是一個連續統,一個層級語法能力的發展與另一層級間沒有明顯界限。

需要特別指出的是,除第一層級顯性語法知識的習得外,非母語環境下英語語法能力發展的其他層級并非必不可少,而是處于動態變化之中,某個甚至某些層面會在一定語境下得以歸并或跨越,乃至發生直接進入最高層級的現象。比如,在欣賞英文影視片或閱讀英文報刊時,大學生可能會因為某些語言的生動性而歸并二、三層級,直接進入無意識輸出層級,也即將自己習得的語法知識直接轉化為語言輸出能力,這也再次證實了英語能力各個層級之間不是非此即彼的關系,而是個連續統。因此,在非母語環境下的英語語法教學實踐中,教師應盡可能幫助學生創設有助于其跨越或歸并某些層級的類母語習得語境。

3.2 英語語法“金課”教學模式的構建

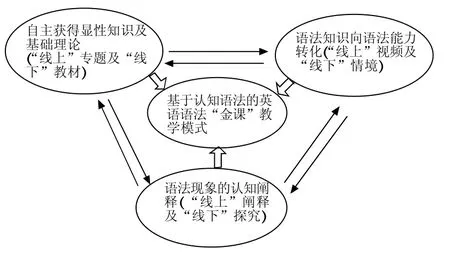

參考認知語法對語法現象的理據性闡釋,結合語法能力發展的四個層級,借助語法在線學習課程,本研究創造性地將傳統單一的語法知識灌輸模式轉化為既相互獨立又有機統一的不同層面:①英語語法顯性知識習得(主要通過“線上”“線下”自主學習獲得);②語法知識向語法能力轉化(主要通過互動探究式學習在“線上”“線下”獲得);③語法現象的認知理據闡釋(通過“線上”理論專題介紹與“線下”理據探究共同完成)。該模式創造性地將語法知識習得、語法能力培養和語法理據闡釋有機融合,符合“金課”建設“兩性一度”的標準。綜上,基于認知語法的英語語法“金課”教學模式如下圖所示。

圖2表征了“線上”“線下”相結合、形式與意義相結合、顯性知識傳授與隱性能力培養相結合、語法規則講解與認知理據闡釋相結合的英語語法“金課”混合式教學模式。圖中三個橢圓間的雙向箭頭,標識各層面間相互協調、相互促進的內在關系。基于認知語法的英語語法“金課”教學模式中,認知語法理論對語法現象的理據闡釋貫穿于語法教學的每一個環節:

圖2 基于認知語法的英語語法“金課”教學模式

(1)在自主學習環節,大學生依據自身對語法知識的掌握情況,自主獲得系統的顯性語法知識;本環節還設置了“在線”認知語法理論基礎介紹欄目(以PPT或視頻形式呈現給學生),從基礎理論到核心內容,分為不同專題。眾所周知,語法規則強調條條框框,如讓學生去機械背誦,不僅收效甚微,且極易引起其逆反心理。相反,如將這些語法規則背后的認知理據闡釋貫穿于在線學習視頻中,讓學生據其語法學習狀況,通過自主探究式學習去習得這些顯性知識,不僅可以收到事半功倍之效,亦可培養其探究語法理據的興趣。現有語法教學只強調知識傳授或能力培養,而忽視理據闡釋環節,致使學生往往習得了系統的語法知識而不能致用。綜上,引導大學生自主習得系統的顯性語法知識與了解基本的認知語法理論,是非母語環境下英語語法“金課”教學模式的基礎,也是不可或缺的一環。

(2)在顯性語法知識向語法能力的內化環節,英語語法“金課”教學模式強調“線上”與“線下”相結合的方式,一方面強調學習者通過在線自主練習將語法知識轉化為語法能力,培養其獨立發現問題和解決問題的能力;另一方面,通過“線下”的課堂討論,引導學生創設更多的語法規則使用的類母語環境,激發他們將語法知識更好地轉化為語法能力。該層面是以語法顯性知識的習得與基礎認知語法理論的了解為前提。在線資源設有影視片段專欄、新聞實況專欄、文學作品中的長難句分析專欄等,讓學生在自主學習中領略這些語法規則的生動用法,在觀影中無意識地內化語法知識。此外,每個專題后均附有情景式練習,以提高學生時態、語態、情態及各種復句的運用,幫助學生內化所學的顯性語法知識。與傳統知識傳授式教學相比,該學習模式不僅有助于學生自主學習能力的培養,還給他們提供了更多的語言輸入與輸出機會。

(3)在語法理據的闡釋環節,本模式依然強調“線上”與“線下”相結合的方式。借助“線上”的理據闡釋欄目,引導學生了解認知語法的基本理論知識;通過線下的互動討論探究語法現象背后的認知理據,促進其語法知識向語法能力的轉化。英語語法“金課”教學模式優化了傳統教學與在線學習之長,以大學生積極參與教學過程為實現途徑,以培養學生的英語語法研究性學習能力為主要目標,旨在將語言學理論融入本科教學環節,在適當增加課程深度和挑戰度基礎上,幫助學生解決語法習得過程中的困惑,開闊其學術視野,提高其研究性和創新性學習的能力。

綜上,基于認知語法的英語語法“金課”教學模式,強調“語法形式與意義相結合、知識傳授和能力培養相結合、規則講解與認知闡釋相結合”,增加了語法課的難度和挑戰度,具備一定的創新性。

4.結語

現有英語語法教學不僅缺少語法規則的認知闡釋,還忽視了語法知識與語法能力的內在關系。本課題從認知語法視角、結合“金課”建設對課程改革提出的挑戰和要求,構建了基于認知語法的英語語法“金課”教學模式。該模式優化了“線上”“線下”教學之長,凸顯了學生自主學習和探究性學習能力的培養,不僅可以拓展課程深度,開闊學生視野,還有助于大學生從語法知識被動接受者到語法理據積極探究者的轉變,為語法教學嘗試了一條新的路徑,具有一定的普適性,對其他課程教學亦有借鑒性。

然而,目前國內尚缺乏一套既兼顧知識傳授、又強調語法能力培養和理據闡釋的高階性在線語法學習資源。錄制一套具有一定廣度、深度和挑戰性的在線英語語法學習課程,將彌補這一不足。另外,認知語法雖解釋力強,但內容相對抽象,對缺乏語言學基礎的學生有一定難度,如何將認知語法基礎理論提前下沉到本科教學中,適度增加語法課的難度和挑戰度,既是“金課”建設的要求,也是研究性語法教學的趨勢。