深覆蓋層上加高混凝土面板堆石壩應力變形特性研究

趙生華

(金昌市水務投資有限責任公司,甘肅 金昌 737100)

1 引言

在我國的西南、西北地區,壩基為深厚沖積覆蓋層的情況非常普遍。近些年來,隨著土石壩筑壩技術的發展,在深厚覆蓋層上修建混凝土面板堆石壩的技術得到了普遍應用。對壩基為深厚覆蓋層上的混凝土面板堆石壩,在條件適合的情況下,采用垂直防滲的方案將是一種較為有效的處理方式[1]。所謂垂直防滲方案是指利用混凝土防滲墻處理地基滲流,將趾板直接置于覆蓋層地基上,并用趾板或連接板將防滲墻與面板連接起來,接縫處設置止水,從而形成完整的防滲系統。

目前,國內修建的趾板置于深覆蓋層上的混凝土面板堆石壩工程,大部分都是一次建成,較少見到在這種地形條件下進行大壩加高工程的實例。對于趾板置于深覆蓋層上的混凝土面板堆石壩加高工程,二期加高后壩體及防滲結構的應力變形性態是確定大壩加高工程可行性的重要依據,特別是加高的壩體對壩基防滲墻應力變形的影響,目前尚缺乏較為深入的研究。為此,本文結合一個典型工程,采用數值分析的方法,對趾板建于深覆蓋層上混凝土面板堆石壩加高工程的應力變形特性進行分析研究。

2 工程概述

韓家峽水庫位于甘肅省金昌市西南的金川河上,距離金昌市區約30 km,是一座主要解決金昌市工業用水、市政及生活用水,兼顧解決下游農業用水的需求的中型水庫。韓家峽水庫混凝土面板堆石壩一期工程壩頂高程1828.6 m,最大壩高38.6 m。壩頂寬8 m,壩頂長149.5 m,大壩上游壩坡比為1∶1.4,下游壩坡比為1∶1.35,河床段趾板坐落在砂礫石地層上,其上游通過2.5 m寬連接板與1.0 m厚C30鋼混凝土防滲墻銜接。根據引大濟西工程規劃要求,韓家峽水庫需通過大壩加高進行水庫擴容。結合壩址地形地質條件和運行管理等要求,在充分考慮建筑物布置等因素的基礎上,大壩的加高在原混凝土面板壩下游采取貼坡加高的方式進行,加高后大壩壩頂高程1846 m,壩高56 m。圖1所示為韓家峽水庫混凝土面板堆石壩一期工程和二期加高工程的設計斷面。

圖1 深厚覆蓋層上加高面板壩設計斷面

3 數值分析模型與計算方法

3.1 有限元模型

混凝土面板堆石壩材料分區包括主堆石區、過渡區、墊層區、混凝土面板,三維有限元模型包含壩體及壩基覆蓋層。圖2所示為壩體斷面的材料分區及有限元網格模型,一期工程的壩體及壩基共剖分36734個單元、35511個節點。二期加高后整個計算模型包含52932個單元和67349個節點。面板間垂直縫、一期和二期面板連接縫及面板與趾板間周邊縫采用實體接縫單元模擬,面板與墊層之間設置有厚度薄層接觸面單元。

(a)三維有限元網格剖分 (b)最大剖面

3.2 材料本構模型

在計算分析中,壩體和地基砂礫石等土石材料均采用鄧肯-張非線性彈性E-B模型[2],基巖、混凝土面板、混凝土防滲墻和連接板等材料采用線彈性模型。

鄧肯模型的模量計算公式分別為:

(1)

(2)

式中:σ1和σ3為最大和最小主應力;Pa為大氣壓力;c和φ為強度指標;Rf為破壞比;K為彈性模量數;n為彈性模量指數;Kb為體積模量數;m為體積模量指數;Kur為卸荷彈性模量數。

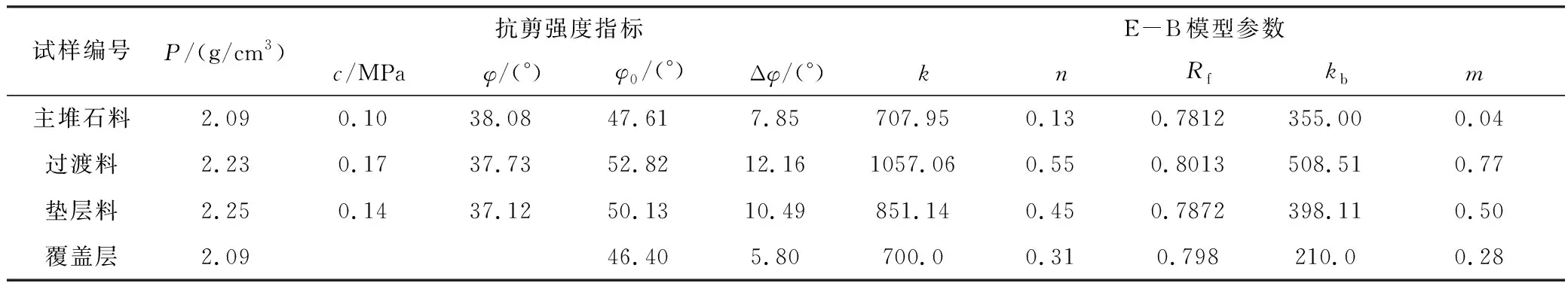

3.3 計算參數

壩體筑壩材料計算參數根據室內大型三軸試驗和工程類比確定,計算參數見表2。混凝土面板、防滲墻、趾板、連接板等均采用C30混凝土,彈性模量取30.0 GPa,泊松比取0.167,密度取2.40 g/cm3。接觸面模型參數見表3。靜力計算采用常規的鄧肯-張E-B模型[2-6]。

表2 兩種防滲方案滲流量統計表

表2 筑壩材料鄧肯-張E-B模型計算參數

4 計算結果分析

4.1 壩體應力變形

二期壩體加高后,壩體在蓄水運行期的應力和變形分布見圖3、圖4。壩體沉降量較一期工程蓄水期有所增加,最大沉降位于大壩中部高程靠近一期大壩的下游坡處。壩體水平位移(順河向)最大值區域位于二期培厚的壩體堆石區,壩體上游坡腳部分區域的位置朝向上游側。總體而言,二期壩體加高后,壩體應力變形數值和分布規律與常規混凝土面板壩類似。

(a)河床斷面壩體順河向位移 (b)河床斷面壩體豎向沉降位移

(a)壩0+76斷面大主應力 (b)壩0+76斷面小主應力

4.2 加高后混凝土面板應力變形分析

二期壩體加高后,混凝土面板的位移和應力分布見圖5、圖6。蓄水運行期面板最大撓度為14.38 cm,位于一、二期面板交界的河谷中央處。面板順坡向呈受壓狀態,最大壓應力為6.41 MPa,位于面板下部。面板底部及邊緣位置處產生少許拉應力,最大拉應力-1.26 MPa。面板壩軸向基本處于受壓狀態。最大壓應力為6.48 MPa,最大拉應力為-1.33 MPa,位于面板兩側邊緣位置。

(a)面板法向位移

(a)面板順坡向應力

蓄水運行期,混凝土面板的應力最大值見表3。從計算結果看,由于加高后水頭增加不大,且加高后的壩體從下游側提供了對面板的支撐作用,加高后的面板在蓄水運行期的壓應力增加不大,但順坡向拉應力數值有所增加。總體而言,面板應力分布規律與一期工程相比未發生實質變化。

表3 面板應力最大值(蓄水運行期)

4.3 混凝土防滲墻應力變形分析

大壩二期加高后,由于壩體自重的增加,壩體對壩基覆蓋層變形的影響也有所增大。在空庫情況下,位于壩體趾板上游側的壩基混凝土防滲墻受到壩基覆蓋層向上游側變形的作用。水庫滿蓄后,在水壓力的作用下,混凝土防滲墻呈向下游側的變形趨勢。表4為混凝土防滲墻在不同工況下的位移最大值統計,圖7、圖8為防滲墻在蓄水運行期的位移及應力分布。

(a)防滲墻順河向位移

(a)防滲墻順河向位移

表4 防滲墻位移最大值統計表

由計算結果可知,壩體加高后,在空庫的情況下,由于壩體對覆蓋層的作用,防滲墻朝向上游的位移較一期大壩同期情況下有所增大。水庫滿蓄時,在庫水壓力作用下,防滲墻位移朝向下游方向,盡管二期大壩加高情況下防滲墻向下游方向的位移數值與一期大壩同期情況下的位移數值變化不大,但考慮到空庫情況下防滲墻從朝向上游的位移轉為朝向下游的位移,實際上由于水壓力的作用而導致的防滲墻的位移還是有較大的增加。

壩基混凝土防滲墻在空庫情況下和滿蓄情況下的應力分布見圖9、圖10。從計算結果看,空庫工況下,防滲墻應力相對比較小,但由于墻體向上游側的變形,防滲墻頂部出現一定程度的拉應力。水庫正常蓄水后,在庫水壓力和壩基覆蓋層變形的共同作用下,防滲墻的豎向壓應力有明顯增加,墻頂拉應力消失。

(a)防滲墻豎直向應力

(a)防滲墻豎直向應力

5 結論

通過針對趾板建于深覆蓋層上的混凝土面板堆石壩加高工程應力變形特性的計算分析研究,可以得出以下主要結論:

(1)對于趾板建于深覆蓋層上的混凝土面板堆石壩工程,采用從下游壩坡貼坡培厚的方式進行大壩加高大壩的整體應力變形特性與常規建于覆蓋層上的混凝土面板壩相比未發生實質性的變化,壩體最大沉降位于加高后壩體的中部。壩體、面板的各項應力、變形控制指標均可滿足安全性要求,這樣的加高方式是一種較為可行的方案。

(2)在二期加高壩體堆石材料填筑指標和質量要求不降低的情況下,從一期壩體下游側培厚的壩體壩體可以對面板提供較好的支撐作用。加高后的大壩盡管在運行期水頭有所增加,但混凝土面板的應力并未出現顯著增大,混凝土面板的應力狀態總體較好。

(3)加高后壩體對壩基覆蓋層的變形將產生較為明顯的影響,覆蓋層在空庫和滿蓄情況下的水平位移,以及滿蓄情況下的豎向位移均有顯著增加。受此影響,混凝土防滲墻在滿蓄情況下的應力也有明顯的增大。為此,工程設計與施工中需密切關注壩基防滲墻的應力狀態。