河道綜合治理措施在鶴山市宅梧河治理中的應用

楊婷婷

(江門市科禹水利規劃設計咨詢有限公司,廣東 江門 529000)

1 工程概況

鶴山市宅梧河位于廣東省江門市鶴山市西南部,流經宅梧鎮,入開平市與雙合河、鎮海水匯合后在交流渡(地名)附近注入潭江,鶴山市境內流域面積207.85 km2,主河道長31.69 km。近年來隨著鶴山市經濟建設的快速發展以及住宅區和工業園區的大規模建設,宅梧河成為農業、生活及工業廢水的主要排放通道,河道的水安全及水環境污染問題日益突出。為提高流域內的防洪排澇能力,改善水環境,給周邊居民提供一個良好的居住環境,積極推進鄉村振興戰略,實施“十百千萬”工程的部署,推進“千村示范、萬村整治”計劃和“萬里碧道”建設規劃,建設生態宜居美麗鄉村,打造具有僑鄉特色的鄉村振興模式,急需對宅梧河河道進行治理。

2 河道現狀

鶴山市宅梧河治理范圍為新塘橋上游8.026 km范圍內河道(樁號0+000(新塘橋)~樁號8+026),見圖1。

圖1 宅梧河治理范圍示意圖

宅梧河現狀存在主要問題:

(1)河道淤積嚴重。靖村東橋上游段河道淤積嚴重,影響行洪安全。

(2)宅梧河堤線不完整,無防汛道路,部分堤段不滿足防洪要求。靖村水支流與宅梧河交匯處無連接橋梁,堤線不連通;靖村舊橋至靖村東橋段兩岸、靖村新橋至宅新路橋右岸和堂馬水陂下游至新塘橋段左岸現狀多無地方,堤頂高程較低,無防汛道路,且不滿足防洪要求。

(3)入河排污口數量多,監督管理壓力大。鶴山市宅梧河流域共有排污口38個,其中干流17個、雙橋水支流6個、靖村水支流7個、表村河支流8個,數量多、分布面廣、涉及行業多,監督管理任務較重。

(4)硬化的堤岸較多,河湖岸邊帶受到破環。在快速城市化進程中,不合理的開發模式和人類活動造成河流萎縮,水沙循環條件發生顯著變化,河湖灘地水生態空間格局遭到擠壓和破壞,水生態系統退化,生物多樣性逐漸喪失,水體生態系統質量和服務功能不能有效發揮。如:靖村東橋下游兩側,民房、生產性房屋等靠近河岸,擠壓和破壞河道生態空間;靖村新橋至靖村東橋段河道岸坡多為漿砌石直墻,岸坡生態系統退化。

(5)河道功能單一,生態及景觀功能差。靖村東橋至新塘橋段,人口密集,河道僅具防洪排澇功能,河床經常裸露,河道生態和周邊基礎設施景觀效果較差,城市濱水慢行系統缺失,居民缺乏優越的濱水體驗與活動空間,難以跟周邊城市發展相協調。

3 河道治理理念

為加快實施推進廣東萬里碧道建設和鄉村振興戰略,本次宅梧河治理將堅持綜合性、協調性、自然性、針對性和經濟性的綜合治理理念,從水安全、水環境治理與水生態的修復等角度出發,形成保障流域水安全的格局、修復受損的河道水生態系統,改善沿岸居民的生活環境,增強沿岸居民愛護河流、保護環境的意識,發揮湖泊的生態效益,實現河湖生態治理的可持續性發展。

4 河道治理措施

4.1 水安全保障措施

4.1.1 清淤設計

清淤疏浚治理目標是擴大行洪斷面,增加泄洪能力,同時清除底泥,改善水環境。主要措施是河道清障,清除占用河道斷面的建筑物,通過河道清淤疏浚,加大河道排水能力,減輕排水不暢對河道沿岸造成的災害損失,同時對底泥的清理,減輕底泥對水質的影響,改善水環境。

本次擬對宅梧河靖村東約橋往上游河段(樁號4+426~樁號8+026)進行清淤疏浚,長3.6 km。清淤設計方案:(1)清淤底寬:根據各河段的設計最小寬度控制,設計河底寬度20 m~42 m。(2)清淤邊坡:疏浚后應滿足邊坡穩定要求,保證河槽穩定,河岸不崩塌,清淤開挖邊坡為1∶2。(3)河道清淤設計比降:根據河道上下游橋梁或水閘等底部高程、土質、水流流量及含沙量等條件分段確定并滿足不沖不淤的要求,設計清淤比降為2.2‰。

4.1.2 堤防及護岸設計

宅梧河堤防及護岸加固治理范圍為樁號0+000~樁號4+426河段兩岸護岸,總長9.76 km。設計防洪標準:墟鎮段(靖村東橋至堂馬水陂段)20 a一遇,村莊段(堂馬水閘至新塘橋段和靖村東橋上游段)10 a一遇。

(1)堂馬水閘至新塘橋段

堂馬水閘至新塘橋段(樁號0+000~1+700)堤防及護岸加固總長3.4 km,防洪標準為10 a一遇。

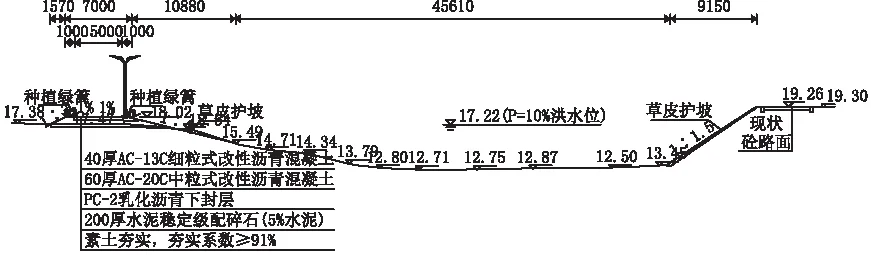

該河段左岸堤岸高程較低,不滿足防洪要求,右岸高程滿足防洪要求。本次加固方案為:左岸按10 a一遇防洪標準進行填土加高,結合碧道建設要求,堤頂總寬7 m,1 m土路肩+5 m寬瀝青路面+1 m土路肩,結構見圖2,迎水坡和背水坡均采用草皮護坡,坡比不陡于1∶2;右岸對河道邊坡進行修整并鋪設草皮。

圖2 堂馬水閘至新塘橋段堤防及岸坡加固斷面圖

(2)靖村東橋至堂馬水陂段

靖村東橋至堂馬水陂段(樁號0+000~4+126)堤防及護岸加固總長5.76 km,防洪標準為20 a一遇。

1)堂馬水陂至雙和公路橋段:左岸滿足防洪要求,目前正在建設親水平臺;右岸堤岸高程較低,不滿足防洪要求。本次加固方案:左岸不處理;右岸進行填土加高,結合碧道建設要求,堤頂總寬7 m,2 m寬人行道+5 m堤頂路,結構見圖3,兩側坡比均為1∶2,臨水坡采用平鋪式生態框+草皮護坡,背水坡采用草皮護坡。

圖3 堂馬水陂至雙和公路橋段堤防及岸坡加固斷面圖

2)雙和公路橋至宅新路橋段:兩岸均滿足防洪要求。本次加固方案為:在現狀堤岸基礎上,結合碧道建設要求及城鎮發展需要,重建堤頂路面和迎水側護坡;左岸堤頂進行景觀打造,迎水坡坡比為1∶2.5,草皮護坡,坡腳設生態框護腳和2 m寬親水平臺;右岸堤頂總寬9 m,2 m寬人行道+7 m堤頂路,迎水側邊坡坡比為1∶2,保留現有格賓石籠護腳,坡面采用平鋪式生態框+草皮護坡。堤頂結構及加固斷面見圖4。

圖4 雙和公路橋至宅新路橋段堤防及岸坡加固斷面圖

3)宅新路橋至靖村新橋段:左岸滿足防洪要求,右岸堤頂高程較低,不滿足防洪要求。本次加固方案為:左岸維持現狀;右岸因用地問題,僅對現有砼親水平臺進行提升,鋪設50 mm厚C25彩色瀝青砼。

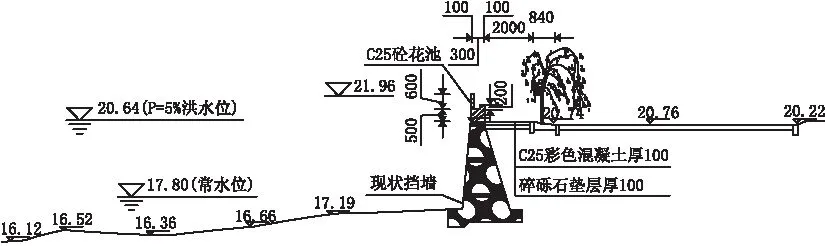

4)靖村新橋至靖村舊橋段:河道兩岸現狀為漿砌石直墻,除右岸局部不滿足防洪要求,其余均可滿足防洪要求,本次加固方案為:左岸維持現狀;右岸墻頂高程不滿足防洪要求部位,墻頂增設砼花池,墻頂與現有砼路之間設2 m寬漫步道,鋪設100 mm厚彩色砼。加固斷面見圖5。

圖5 靖村新橋至靖村舊橋段右岸堤頂加固斷面圖

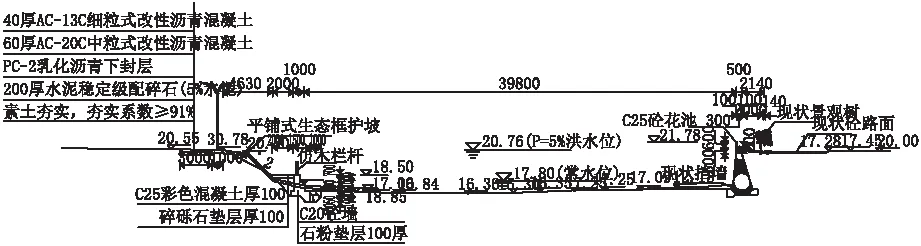

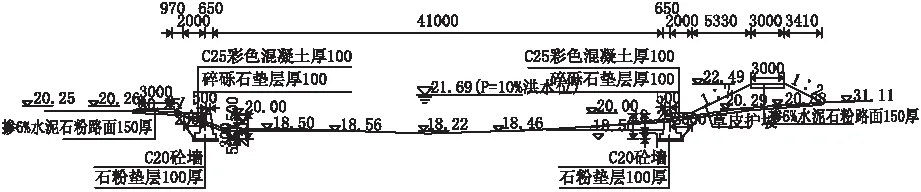

5)靖村舊橋至靖村東橋段:左岸堤頂可滿足防洪要求,右岸不滿足防洪要求。本次加固方案:右岸加固方案靖村新橋至靖村舊橋段;左岸堤頂設置瀝青砼路面或6%水泥石粉路面,寬3 m,迎水坡坡比為1∶2,草皮護坡,坡腳設C20砼自救式擋墻和2 m寬親水平臺。加固斷面見圖6。

圖6 靖村舊橋至靖村東橋段堤防及岸坡加固斷面圖

(3)靖村東橋上游

靖村東橋上游段(樁號4+126~4+426)堤防及護岸加固總長0.6 km,防洪標準為10 a一遇。

該河段左岸堤岸靠近492縣道,滿足防洪要求,右岸堤頂高程不滿足防洪要求。本次加固方案為:右岸進行填土加高,左岸重建堤頂路面和迎水側岸坡;岸坡坡比為1∶2,草皮護坡,坡腳設C20砼矮擋墻和2 m寬親水平臺;堤頂寬3 m,路面采用摻6%水泥石粉路面,厚150 mm。加固斷面見圖7。

圖7 靖村東橋上游段堤防及岸坡加固斷面圖

4.2 水環境治理和水生態修復措施

為有效改善水環境和修復受損水生態系統,建議在城市污水管網建設及農村污水治理基礎上,還應加強排污口管理,如:實現入河排污口規范化管理,嚴格入河排污口設置審批,充分利用經完善的廣東省入河排污口管理平臺對入河排污口進行日常動態管理。具體為:全面完成所有入河排污口登記工作,形成入河排污口管理臺賬;完善監督檢查制度,對全部規模以上入河排污口及至少10%的規模以下入河排污口的監督性常態化監測,建立健全入河排污口監管的長效機制;完成入河排污口的優化布局,實現取水口、入河排污口和應急水源布局基本合理,基本形成城市供水安全保障體系。上述水環境改善措施實施后,宅梧河河道水質正在逐步改善,由2019年的Ⅳ類改善為2020年的Ⅲ類,水質已達標。

4.3 景觀與特色營造措施

在保障水安全和水環境改善基礎上,結合碧道建設和美麗鄉村建設,本次治理擬在人口密集的宅梧鎮靖村東橋至新塘下游橋4.1 km長河段進行景觀營造,東岸為西納半島南橋(在建車行橋)至新塘下游橋(不包含在建的S273雙和橋至堂馬水陂段)約3.25 km河段;西岸為由靖村東橋經司令部前水塘、靖村舊橋、靖村新橋至堂馬水陂約2.57 km河段。景觀設計內容主要有:新建西納半島小游園1處,便捷驛站節點2處,分別位于靖村新橋橋頭西北角原綠化節點處和堂馬村水陂東北側河岸邊上新增小休閑節點處。

西納半島游園總面積約為5483 m2,位于靖村舊橋上游283 m人字水流交匯的中間半島端部,為一個可動可靜游玩休憩、可遠可近眺望親水的市民黏性高的小游園。游園中間設生態廣場,面積約1080 m2,設24 m高瞭望塔1座和綜合驛站1個;廣場北側與西側梳理原有植被、微整地形,建設疏林草地,保證2/3的河岸線能形成通透視角點,讓游人既能在疏林下露營休憩玩耍,又能感受三面環水的河道美景;廣場東側梳理原有植被,建設林下沙坑拓展區,增設全齡拓展游樂設施,增加游人參與感和挑戰性。考慮到游人游覽的便捷性與趣味性,在半島的南北均設特色跨河人行橋與兩岸堤頂相連,南部為跨度38 m的吊橋,北部為跨度33 m的彩虹玻璃橋。

圖8 西納半島游園設計效果圖

5 結語

鶴山市宅梧河通過上述水安全提升、水環境改善、水生態保護與修復、景觀與特色營造、游憩系統構建等河道綜合治理措施的實施,可提升河道的排洪能力,減輕因排水不暢造成的災害損失,能推進水環境改善與水景觀提升,打造生物棲息和公共休閑場所,促進水、岸、城、鄉聯動,形成碧水清流的生態廊道、人融入自然的共享廊道、水陸聯動的發展廊道,為類似河道治理提供參考。