太極拳干預非特異性腰背痛的Meta分析

張海嬌 孫衛格 唐麗梅 何 瑛 田素齋

河北醫科大學第二醫院,河北 石家莊 050000

非特異性腰背痛(Non-specific low back pain)是指發生在腰椎、腰骶部的一組以疼痛為主的綜合癥[1],它是骨骼肌肉相關性疾病中最常見的臨床表現之一[2]。近年來非特異性腰背痛的發生得到越來越多的關注,國內外研究[3-4]表明,多種行業人員患有非特異性腰背痛,如:裝配工人、護理人員等。非特異性腰背痛不僅降低了患者的工作效率和工作質量,還對家庭生活中的角色功能造成了嚴重影響[5]。在此嚴峻情況下,國內外針對腰背痛所做出的預防和護理措施也呈現多樣化,如心理干預[6]、物理干預[7]、綜合干預[8]等。隨著社會的發展,中國武術太極拳因其結合正念冥想,以緩慢整體運動鍛煉,提高肌肉骨骼力量和關節穩定性的優點逐漸進入人們視野,太極拳拳吸收了中國古代哲學、醫學、武術之精髓,具有調攝氣血、舒經活絡、理氣行瘀之功效[9]。但國內外關于太極拳干預非特異性腰背痛的效果說法不一[10-11]。因此本研究采用循證護理學方法,通過對太極拳干預非特異腰背痛的文獻進行系統綜述和Meta分析,為臨床干預方法的選擇提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 納入標準 ①隨機對照試驗,發表時間為建庫至2020年1月31日;②文獻符合非特異性腰背痛的定義及診斷標準;③干預措施:試驗組采用太極拳訓練,對照組采用空白對照或日常訓練。④結局指標:報告了非特性腰背痛患者的疼痛改變。主要指標為:視覺模擬評分法(VAS)、數字評分法(NRS)、腰椎功能障礙問卷(RMDQ)、Oswestry功能指數問卷(ODI)、SF-36生活質量評分表。

1.2 排除標準 ①特殊樣本,不能代表一般人群;或非慢性非特異性腰背痛患者,如椎管狹窄、急性腰扭傷等疾病;②信息不完整、不清晰或出現錯誤;③重復發表的文獻;④無法獲得全文的文獻。

1.3 文獻檢索策略 計算機檢索PubMed 、Web of Science、OVID、Cochrane Library、萬方數據、維普網、中國知網數據庫(CNKI)、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)等國內外數據庫。檢索時限為建庫至2020年1月31日。中文檢索詞:“太極/太極拳”AND“腰痛”OR“背痛”OR“非特性腰背痛”;英文檢索詞:“Tai Chi/Taijiquan”and“low back pain”OR “lower back pain” OR “back pain” 。采用MeSH主題詞、自由詞以及布爾邏輯運算符連接詞結合的方式進行檢索。檢索語言限制為中文和英文,以計算機檢索為主,輔以手工檢索,在檢索所得的文獻中對其參考文獻及施引文獻進行二次擴大檢索,避免遺漏文獻。

1.4 文獻篩選與數據提取 由2名研究者按照納入與排除標準獨立篩選文獻,提取的文獻資料信息包括:第一作者、發表時間、國家、研究類型、研究對象和數據。如有爭議,則通過第三方討論達成一致。2名研究者參考 Cochrane 官方提供的系統評價員指導手冊,針對RCT文獻Meta分析可能存在的偏倚風險進行評估。

1.5 文獻質量評價 本研究采用PEDro量表(物理干預證據數據庫,Physiotherapy Evidence Database,PEDro)進行質量評價, PEDro 量表[12]是由物理干預循證中心(CEBP)的臨床和物理干預師于1999年所建立,旨在幫助使用最佳證據于臨床應用來強化物理干預服務的有效性。該量表由11個項目組成,包括資格標準、隨機分配、分配隱瞞、基線等價、盲評閱員、盲參與者、盲講師、85%的保留率、組間統計比較的意向干預分析(ITT),以及至少一組結果測量的點估計。每符合一項要求得1分。滿分11分:優秀(9~11分)、良好(6~8分)、良好(4~5分)、差(<4分)。

1.6 統計學分析 采用 RevMan 5.3 進行Meta分析,結局指標類型為計量資料,采用均數差(MD)及其95%置信區間(CI)作為統計分析效應值,各研究結果間異質性采用χ2檢驗并結合I2判斷,對于研究結果的異質性使用I2指數進行量化(其中I2>30%表示中度異質性;I2>50%表示實質異質性;I2>75%表示顯著異質性),如各研究結果間無統計學異質性(I2<50%,P>0.10),則采用固定效應模型進行Meta分析,若存在異質性,則使用隨機效應模型進行Meta分析,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

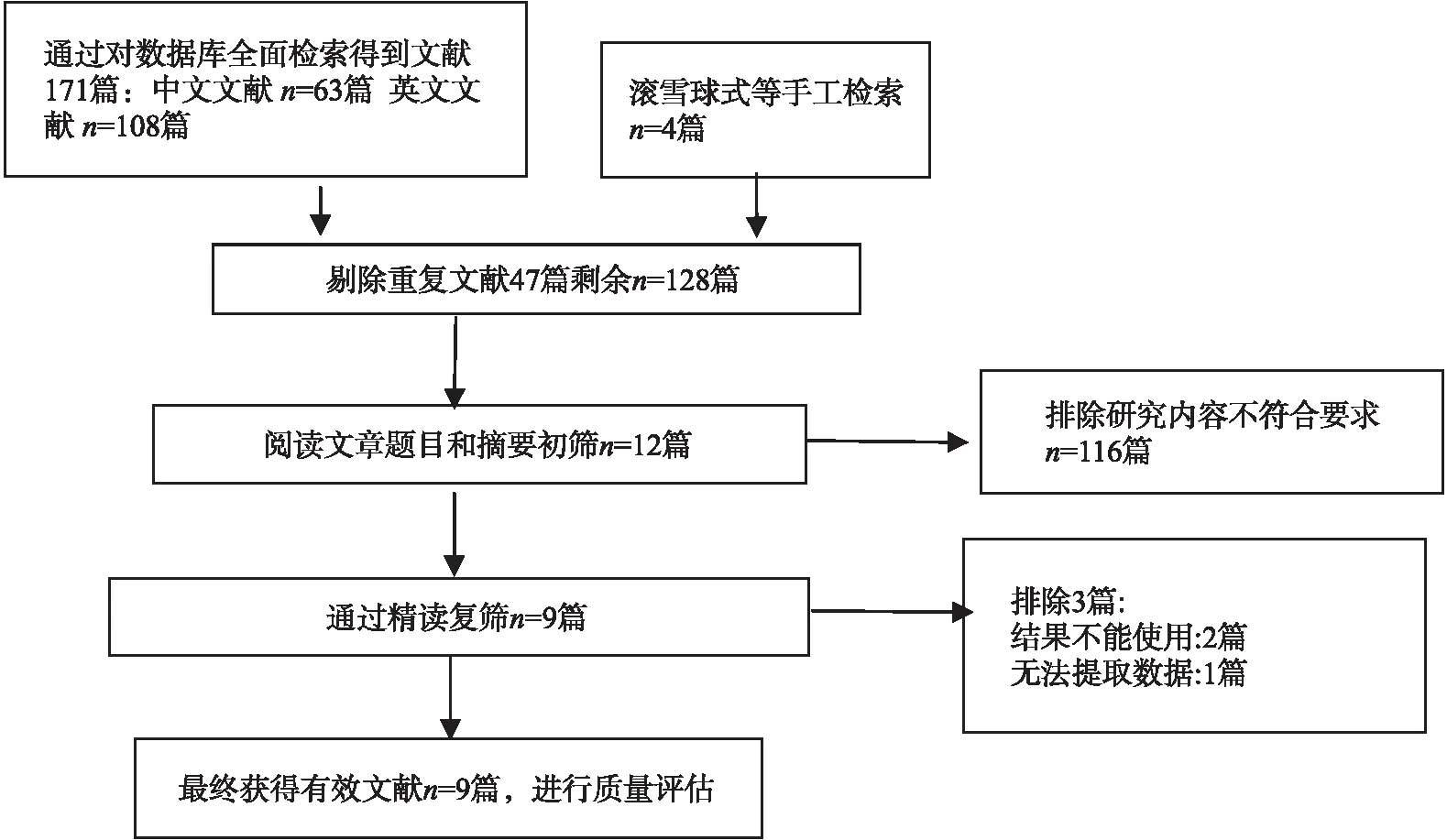

2.1 檢索結果 共檢索文獻175篇,經瀏覽題目、去重,共納入文獻128篇,根據納入與排除標準,細讀摘要,剔除不符合要求的文獻116篇,進一步查找并閱讀全文,剔除不合格文獻3篇后剩余文獻9篇,最終獲得有效文獻9篇。具體流程如圖1所示。

圖1 文獻檢索流程圖

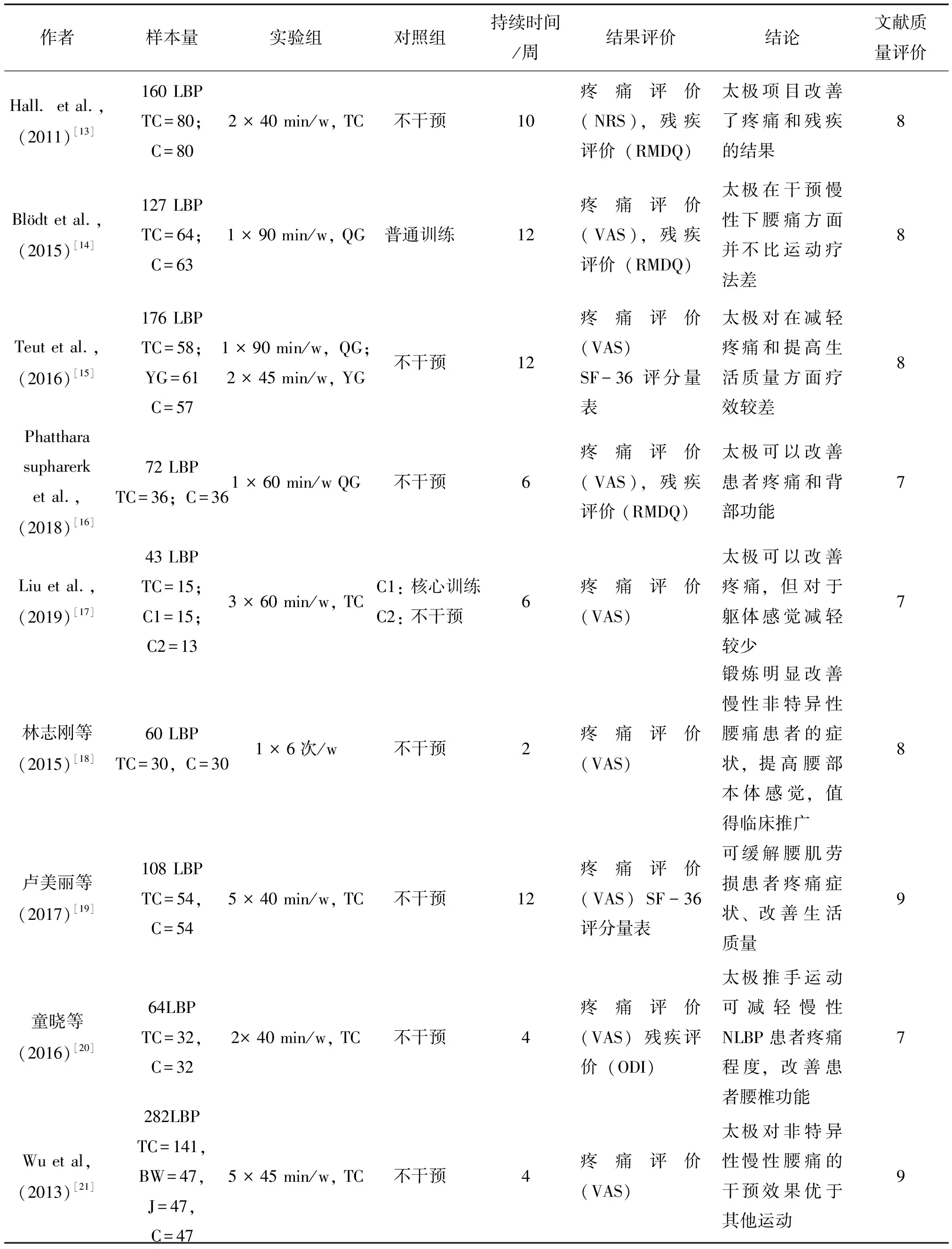

2.2 質量評價結果 本研究共納入研究對象1092名,所有研究都為隨機對照試驗,訓練時間最短為2周,最長為12周,隨訪時間最長為6個月,主要以VAS、RMDQ為結果評價指標。質量評估結果顯示,2篇優秀,7篇良好,結果見表1。

2.3 數據分析結果

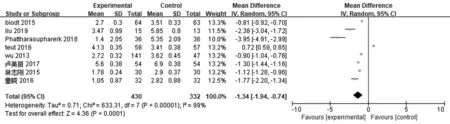

2.3.1 視覺疼痛評分表(VAS) 共納入8篇文章,932名非特異性腰背痛患者參與其中,納入研究結果異質性較大,采用隨機效應模型進行 Meta 分析,結果顯示:太極組的VAS 評分明顯低于對照組,合并效應量檢驗Z=4.36,P<0.01[MD=-1.34,95%CI(-0.74,-1.94),P<0.01 ],根據結果可認為太極組與對照組比較,其VAS評分的MD 差異有統計學意義,其MD的 95%CI 落在無效線左側,表明太極組的VAS評分低于對照組,提示太極拳能夠減輕非特異性腰背痛患者疼痛癥狀。如圖2所示。

表1 納入文獻資料表

圖2 太極VAS評分森林圖

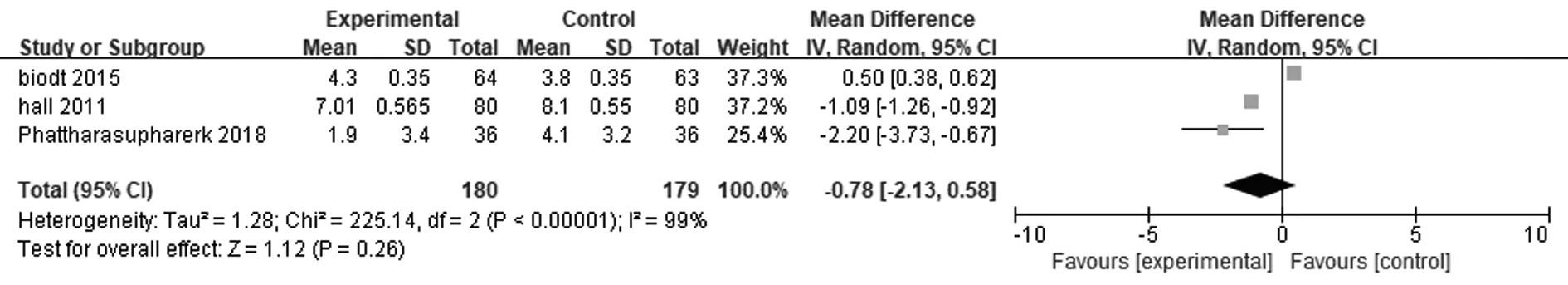

2.3.2 RMDQ 功能障礙量表 3個RCT (n=359) 報告了太極拳對非特異性腰背痛患者RMDQ功能障礙的改善情況,納入研究結果間有異質性,采用隨機效應模型進行 Meta 分析, 結果顯示:太極拳組的 RMDQ 評分明顯低于對照組,其差異有統計學意義[ MD=-0.78, 95%CI (0.58, -2.13) ],合并效應量檢驗Z=1.12,P=0.26,根據結果可認為與對照組比較,太極拳組 RMDQ 功能評分的 MD 差異無統計學意義,其MD的 95%CI 橫跨中線,表明太極拳組的 RMDQ 功能評分低于對照組,但對于改善腰背痛患者 RMDQ 功能評分無顯著影響。如圖3所示。

圖3 太極RMDQ評分森林圖

3 討論

本研究共納入9篇文獻,3篇中文文獻,6篇英文文獻,其中2篇高質量文獻,7篇中等質量文獻,總體偏倚水平較低,質量較好。9篇文獻均報告了納入與排除標準,且均符合非特異性腰背痛診斷標準,并且報告了基線指標,未見數據缺失,研究指標具有可比性,符合研究的納入條件,其中6篇文章[13-15,18-19,21]運用了分配隱藏,全部文獻均利用了隨機分配方式,其中4 篇[13-15,17]文章運用了計算機軟件進行隨機分配,2篇[15,17]運用信封法進行分配,剩余3篇[19-21]僅提及隨機字樣,未進行詳細闡述。

太極拳是舒緩身心的一種有效途徑,是對練習者的一種精神修復與壓力補償,可有效改善非特異性腰背痛患者疼痛感受。太極拳講求虛靈頂勁,氣沉丹田,對于固精培元,精氣轉換,補充氣血虧損有著很好的作用。在太極鍛煉過程中,運動以外的神經中樞區域處于保護性抑制狀態,平時由于緊張造成的消耗獲得補償,精神上的疲勞得以修復。同時,研究結果顯示,太極拳干預非特異性腰背痛患者在VAS評分方面較對照組改善更加明顯,且整體分析顯示太極拳運動可減輕腰背痛患者的主觀疼痛感受,這與KONG等[22]的研究結果一致。這可能與太極結合正念呼吸相關,正念是以一種特定的方式來覺察,即有意識地覺察、活在當下及不做判斷。而太極拳注重于關注內心,以心靜帶動運動,因此進行太極鍛煉可以有效改變患者主觀想法,營造積極的內心體驗,從而達到減輕疼痛感受的效果。

人的衰老首先是從腰腿開始的,而太極拳主宰于腰,發于腳,節節貫串和腰腎左右抽換,具有顯著的強壯腎氣、舒筋活絡、暢通氣血的功效。腎功能強能夠有效地促進骨骼生長和修復作用,不易得骨質疏松、腰腿疼等疾病。目前太極拳運動療法在國內外已有較多研究,多數學者認為其是一種積極主動的干預方法,太極拳可通過加強脊柱穩定性,使得疼痛癥狀得以緩解,可有效提升腰部多裂肌肌力和肌耐力,并有效減輕非特異性腰背痛患者臨床癥狀,使患者全身的運動功能獲得整體性提高,特別是遠期效果較一般理療方法更好[23-24]。同時,太極拳運動能夠使鍛煉者肌肉力量顯著增加,改善非特異性腰背痛患者平衡能力、協調能力等,有助于提高脊柱穩定性[25];還可顯著增加骨密度值,促進練習者上下肢運動功能、平衡功能的改善,從而有效改善腰背痛癥狀[26-27]。本研究結果顯示,太極拳干預非特異性腰背痛患者在RMDQ評分比對照組改善明顯,并表明太極拳對于干預非特異性腰背痛具有積極意義。而本次Meta分析結果提示與其他方法相比,太極拳運動對功能改善沒有明顯效果。這可能與太極拳干預腰背痛患者的時間有關,太極拳運動的遠程效果更好,建議可通過對研究對象進一步隨訪,獲得此方面數據。

4 小結

太極拳運動可在一定程度上減輕非特異性腰背痛患者疼痛的主觀不良感受,幫助其營造積極的內心體驗,因太極拳運動本身具有的慢性特點,在短期內對于具體的功能障礙沒有明顯改善,但可增強患者平衡、協調等能力。因本研究評價指標間存在異質性,尚需更多大樣本、長期隨訪、高質量的研究進一步進行驗證和完善。