子午流注低頻開穴法聯合少腹逐瘀顆粒治療原發性痛經34例臨床觀察

梁韻茹 李孔益

廣東省陽江市中醫醫院,廣東 陽江 529000

原發性痛經是婦科常見病,多見于15~25歲及初潮后的6個月至2年內的未婚適齡女性。患者往往腹痛難忍,常伴惡心嘔吐、面色蒼白甚至暈厥等癥狀[1]。痛經雖然周期相對較短,但對患者日常生活及工作造成了嚴重影響。針對原發性痛經多見于青春期少女,對針刺疼痛較為排斥,為尋求疼痛刺激小、療效好的綠色療法,本研究在口服少腹逐瘀顆粒的基礎上加用零疼痛的子午流注低頻開穴法,根據傳統時間醫學取穴治療,療效顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年6月至2019年6月在陽江市中醫醫院生殖內分泌中心及婦科門診就診的70例原發性痛經患者作為研究對象(脫落2例),按照隨機對照方法將其分為對照組與觀察組各34例。對照組,年齡14~30歲,平均年齡(21.79±3.90)歲;病程2~14個月,平均病程(4.21±2.45)個月;觀察組,年齡15~28歲,平均年齡(20.94±3.43)歲,病程2~12個月,平均病程(4.26±2.40)月。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經陽江市中醫醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 診斷標準 西醫診斷參考《婦產科學》[2]:無盆腔器質性病變,于經期或行經前后出現下腹及腰骶部疼痛;中醫診斷符合《中醫婦科學》[3]寒濕凝滯型痛經診斷標準;經前或經期小腹冷痛,得熱痛減,色暗有塊,惡心嘔吐,畏寒肢冷,舌淡黯,苔白膩,脈沉緊。

1.3 納入與排除標準

1.3.1 納入標準 ①符合中西醫診斷標準;②能正確表達痛感;③知情并同意加入本試驗。

1.3.2 排除標準 ①懷孕;②合并嚴重的內科疾病或皮膚病;③生殖道器質性病變。

1.4 治療方法 對照組:于月經來潮前3天開始予少腹逐瘀顆粒(吉林敖東延邊藥業股份有限公司生產,國藥準字Z20000041,批號1711002)口服,每次5g,每日3次,至月經第5天停藥。觀察組:在對照組的基礎上聯合子午流注低頻開穴法治療,從月經來潮前3天治療至月經第5天,1次/d,每次進行電刺激治療的時間為 20 min。使用儀器:ZWLZ-V子午流注低頻治療儀(北京佳時正通科技有限責任公司生產)。固定取穴:內關(雙)、氣海、關元、子宮(雙)、三陰交(雙),逢時開穴:治療儀提示的治療時辰開穴穴位。1組電極片對應1對穴位。操作方法:患者平躺,乙醇消毒后把電極貼片貼到相應穴位,連接電極線后逐個打開電極開關,根據患者耐受程度調整電流刺激。兩組均治療3個月經周期。

1.5 觀察指標 ①采用中華醫學會疼痛學會監制的視覺模擬評分量表( Visual analogue scale,VAS)[4]評估患者痛經疼痛程度,0分為無痛,10分為劇烈疼痛,中間部分表示不同程度的疼痛。評分越高疼痛越明顯;②參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]中的小腹冷痛、惡心嘔吐、腰骶酸痛、畏寒肢冷、經血瘀塊等中醫證候積分進行評價,分為正常、輕度、中度、重度,對應0、2、4、6分,得分越高表示癥狀越嚴重。

1.6 療效標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[6]擬定。療效指數=(治療前VAS-治療后VAS)/治療前VAS×100%。痊愈:治療后VAS為0分;顯效:70%≦療效指數<95%;有效:30%≦療效指數<70%;無效:療效指數<30%。治療總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.7 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件分析數據。計量資料采用t檢驗,組間樣本率比較采用2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后VAS評分比較 治療前兩組VAS比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組治療后第1、2、3個月及6個月后隨訪,VAS評分均較前明顯降低(P<0.01);且觀察組VAS較治療組下降更明顯(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后VAS評分比較 (分,

2.2 兩組治療前后中醫證侯積分比較 治療前,兩組中醫證候積分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后與對照組比較,觀察組除腰骶酸痛的中醫積分無明顯變化(P>0.05),其余四項中醫證候積分均明顯降低(P<0.05)。與本組治療前比較,觀察組中醫積分明顯降低(P<0.01);對照組在小腹冷痛、腰骶酸痛及經血瘀塊的中醫積分明顯降低(P<0.01),但在惡心嘔吐、畏寒肢冷的中醫積分無明顯變化(P>0.05)。見表2。

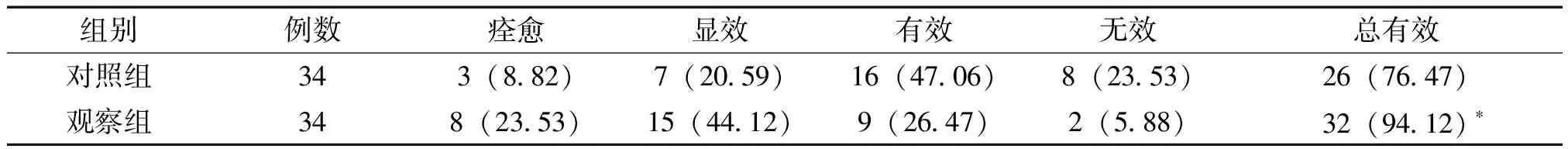

2.3 兩組臨床療效比較 對照組總有效率(76.47%)與觀察組(94.12%)比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.4 兩組不良反應比較 在治療過程中,兩組均未發現明顯不良反應。

表2 兩組治療前后中醫證侯積分比較 (分,

表3 兩組臨床療效比較 [例(%)]

3 討論

西醫認為原發性痛經主要為前列腺素分泌失衡,導致子宮平滑肌強烈收縮,神經末梢對痛覺刺激敏感性增強,痛域降低從而引起痛經[7]。治療以非甾體類抗炎藥和復方口服避孕藥[8]為主,但這兩種藥物胃腸反應大,長期服藥患者依從性差;而且服藥期間可暫時緩解疼痛,停藥后病情反復。因此尋求一種療效持久且副作用小的治療方法很有必要。

原發性痛經屬于中醫學“經行腹痛”范疇,目前有大量研究證明中藥、針刺[9]、艾灸[10]及貼敷[11]等治療是有效的。《傅青主女科》中提到:“婦人有經水將來,三五日前而臍下作疼,狀如刀刺者……誰知是下焦寒濕相爭之故乎!夫寒濕乃邪氣也”,強調了寒濕之邪可致痛經發作。廣東地處嶺南,氣候潮濕,經期貪涼飲冷,寒濕搏結于胞宮,不通則痛,臨床上多見寒濕凝滯之證。《內經·調經論》云:“寒則泣不能流,溫則消而去之”。少腹逐瘀顆粒組方源于清代王清任《醫林改錯》之少腹逐瘀湯,具有溫胞散寒、調經止痛的功效,是治療少腹寒凝濕滯的名方。目前的研究認為痛經與雌、孕激素[12]以及前列腺素[13]有關,而少腹逐瘀湯可以通過升高孕激素和前列腺素E2(PGE2)水平,降低E2從而緩解痛經[14]。劉丹等[15]從藥理上證實少腹逐瘀湯可調節血清氧化應激因子活性,抑制炎性介質合成與釋放,調整機體微環境,從而緩解痛經。

《靈樞·歲露論》曰:“人與地相參也,與日月相應也”。“子午流注”是古人觀察人體陰陽晝夜變化的節律后,總結出時間與病情進退的聯系現象。“子午流注”針法根據時間點推算經氣流注盛衰,通過刺激相應穴位從而治療疾病,是“時間治療學”的雛形,具有取穴少、療效好的特點[16]。由于推算開穴十分繁雜,“子午流注”針法研究不多,不利于這種傳統而有效的針法的推廣應用。子午流注低頻治療儀糅合了古人智慧與現代計算機技術,去繁就簡,使用者只需輸入就診當日的時辰就可以獲得當日當時開穴穴位,操作簡便;利用電極貼片代替毫針,利用電脈沖刺激模擬針刺手法,不損傷皮膚,零疼痛,患者易于接受。

《針灸則》曰:“經水未行,臨經將來作痛,血實郁滯也。針:天樞、陰交、關元”。本研究中,選用任脈之關元為主穴,《針灸大成》提到“關元……主積冷虛乏,臍下絞痛”,具有溫通經脈、散寒止痛的作用[17];氣海為人體元氣匯聚之所,可疏通氣機運化。三陰交為足三陰經的交會穴,可滋腎養肝補脾、氣血雙補;子宮穴為經外奇穴,暖宮鎮痛,直達病所;內關穴為八脈交會穴,又是心包經的絡穴,為調神止痛的重要穴位[18],而且對痛經引起的惡心欲吐效果顯著。配合人體氣血流注規律而定的特定穴位,調理人體內環境,平衡陰陽,故在臨床能取得較好的效果。

時間治療學是一門古老而又新興的學科,發掘中醫傳統特色療法,傳承古人智慧,揭開子午流注的機制,把中醫傳統治療推向世界,是現代中醫人的責任與擔當。本研究從VAS評分、中醫證侯積分、臨床療效及不良反應等多指標進行研究,結果顯示,中醫綜合治療能明顯緩解患者經期腹痛及伴隨癥狀,療效立竿見影,效果持久,無不良反應,而且操作簡單易懂,可重復性強,易于臨床推廣。本研究主要根據患者自身感覺進行療效評價,主觀性強,在后續的研究中將進一步增加客觀評價痛經程度的方法,并加大樣本量和延長觀察周期,以使本研究的數據更具說服力。