關于重視中小學校園自殺事件事后心理干預、補齊工作短板的建議

●九三學社社員、電子科技大學數字文化與傳媒重點研究基地研究員 張維莎

●九三學社成都市委副主委、心理學教授 盧勤

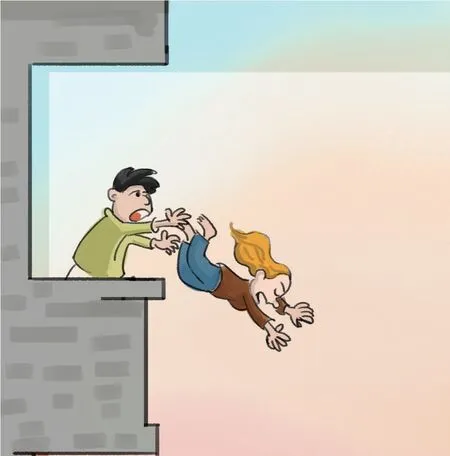

近些年,中小學生心理問題凸顯,自殺率大幅度上升。青少年心理問題日益受到政府和社會的關注。各地教育主管部門要求校園開設心理咨詢室、配齊專職心理教師等。但是,從各地各級學校的

實施情況來看,心理危機干預的事前預防開

展得比較好,事后干預普遍缺位。然而事后心理干預工作意義重大。研究表明,一個人自殺平均會使6個家人和朋友遭受直接心理沖擊,產生強烈應激反應。從更大的范圍來看,面對教室中一張突然空去的桌椅,校園中的私下議論不可避免。對事件的戲劇化、浪漫化、神秘化的渲染將導致模仿性自殺行為;對事件緣由的臆測和評判則會加劇當事人的老師和同學的心理負擔,強化其焦慮、抑郁、悲觀失望、羞恥感等負面情緒。

建議:不幸事件發生后,必須及時啟動心理干預機制,有效緩解和消除事件對師生造成的心理傷害,確保學校教育教學工作恢復常態。分析目前工作中存在的短板,需在事后干預的指導性方案、事后干預的心理專家團隊,以及生命教育課程中的死亡教育三方面進行加強。

一、存在的問題

當前事后干預工作開展不充分的原因主要有三點:

一是我國傳統文化忌諱談及死亡。只談生、避談死,這使得我國生命教育留于表面。回避死亡就無法真正闡明生命的意義與價值,難以深層次觸及學生靈魂。曾有教師在生命教育課后要求學生為自己寫一篇悼詞,追憶自己的一生,卻遭到家長舉報投訴的案例。

二是校方視學生自殺或自殺未遂事件為極不光彩的“家丑”,諱莫如深。尤其對于發生在校園外的學生自殺事件,更是能捂則捂。連一封最基本的致全校師生《校園突發事件通報書》都做不到,更不要說對師生進行團體輔導了。

三是教育界對校園自殺事件的自殺干預研究不足,缺乏具有指導性的處置措施、實施細則等。從中國知網CNKI的檢索情況來看,直接探討校園自殺事件事后心理干預的論文僅有3篇;以首都師范大學的《高校心理危機事件預防干預工作指導手冊》為例,“對已經發生的自殺事件的應對措施”章節下,主要涉及的是現場處置、通知家長、媒體協調、慰問金發放等事務,“心理關懷與心理輔導”“警惕模仿自殺發生”和“恢復常態、生命教育”三項僅列有條目,缺乏具體可實施的步驟流程和注意事項,對于心理教師力量薄弱的中小學缺乏指導性。

四是中小學心理教師資源有限,無力實施自殺事件發生后的針對教師、學生的心理干預的系統性方案。校園自殺事件的事后干預工作對象為全體該校師生,重點對象為對創傷事件有強烈情緒反應的人群,包括對與死者有直接或間接關系的老師、同學進行個體輔導。以目前中小學心理教師的師生比配置和學歷結構來看,很難完成這項對專業素養要求極高的工作。

二、對策建議

為此建議,重視和加強校園自殺事件后的心理危機干預工作。根據目前實施過程中存在的問題,從監管和協助校方工作、符合國情地扭轉死亡觀念方面提出如下具體建議:

一是各省市修訂和完善《校園自殺事件后心理危機干預方案》。修訂前,由各地教育部門組織開展當地學生的自殺情況統計調查,摸清各級各類學校在發生學生自殺事件后有沒有開展心理干預、開展得如何。了解學校面對校園自殺事件的態度和決策,匯總其困難與需求后,編寫符合現實情況、步驟詳盡、具體可行的指導手冊。要求校方切實執行并做好記錄存檔,作為考查和評估學校心理工作開展情況的重要依據。

二是以區縣為單位設立校園自殺事后心理干預專項小組。由于中小學心理師資有限,難以勝任校園自殺事件后的系統性心理干預工作。因此有必要由區縣教育部門牽頭成立專項小組,負責聯系校外心理資源、聘用心理專家和醫療機構人員。當地發生校園自殺事件后,由專家團隊進入校園,組織開展分班級、分年級的哀傷輔導,分程度、分類型的個體輔導以及分階段、分層次、分群體的團體輔導。

三是拓展生命教育的內涵,將預防自殺行為的死亡教育納入生命教育課程體系。從辯證唯物主義的角度來看,不知死焉知生。由于電子產品和互聯網的普及,很多青少年的生活狀態逐漸“二次元”,以為死亡不過是關機重啟的過程,表現為對自己和他人生命的麻木和漠視,自殺也不再是一項艱難、需要深思熟慮的選擇。因而,有必要通過探討死亡來讓學生更加珍惜生命、欣賞生命,并將這種態度反映在日常的學習生活中。現有的死亡教育課本多以歐美知識體系為框架,將重點放在了正確面對自己和他人的死亡,如安樂死與臨終關懷等方面。我國開展死亡教育的目標主要是預防不合理自殺行為,建立自身的責任感和義務感,正確對待榮辱得失,珍惜生命,從而避免自殺行為所致的不良后果和影響。因此建議編寫符合我國國情和教育目標的課本。