血栓通注射液聯合針灸對缺血性腦血管病恢復期患者療效分析

吳春芳 朱百慧 張悠然

(河南大學淮河醫院神經內科 開封475000)

缺血性腦血管病是指腦血管出現供血障礙,導致大腦某一區域缺血、缺氧,進而引起腦組織功能異常。 缺血性腦血管病患者恢復期體征相對穩定,此時進行相關治療,更有助于改善預后。 缺血性腦血管病恢復期采用常規西藥治療,可在一定程度上緩解患者腦缺血情況,但對患者神經細胞功能的改善作用有限。 缺血性腦血管病屬中醫“中風”范疇,主要是由于患者正氣不足、陰陽失調等導致機體氣虛血瘀所致,因此應以補氣活血為治療原則。 血栓通注射液的主要成分三七,具有行氣活血之效,可有效增加患者腦血流量[1]。 針灸可通過針法刺激相關穴位,起到舒經通絡的作用。 本研究旨在分析血栓通注射液聯合針灸治療對缺血性腦血管病恢復期患者療效的影響。 現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取 2018 年 11 月 ~2019 年 9 月本院收治的102 例缺血性腦血管病恢復期患者,隨機分為對照組和觀察組,各51 例。 對照組男26 例,女 25 例;年齡 42~83 歲,平均(66.42±4.01)歲。 觀察組男 28 例, 女 23 例; 年齡 43~85 歲, 平均(66.59±5.08)歲。 兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。 本研究已經通過院內醫學倫理委員會審批。

1.2 納入標準 (1)西醫符合《中國腦血管病防治指南》[2]中缺血性腦血管病恢復期的診斷標準;(2)中醫符合《中風病辨證論治》[3]中中風的診斷標準;(3)首次發病;(4)患者及家屬對本研究均知情,并簽署知情同意書。

1.3 排除標準 (1)合并意識障礙者;(2)伴有神經性疾病者;(3)合并嚴重臟器功能障礙者。

1.4 治療方法 對照組給予常規西藥治療,包括口服阿司匹林腸溶片(國藥準字H62021159),100 mg/次,1次 /d;0.5 g 胞二磷膽堿注射液(國藥準字H53020287)混合0.9%氯化鈉注射液500 ml 靜脈滴注 ,1 次 /d;20% 甘 露 醇 注 射 液 (國 藥 準 字H51022149)100 ml 靜脈滴注,1 次 /d。 治療周期為 1個月。 觀察組給予血栓通聯合針灸治療。 5 ml 血栓通注射液(國藥準字Z45021770)混合10%葡萄糖注射液500 ml 靜脈滴注,1 次/d。 針灸取穴以手足陽明經穴為主,輔以太陽、少陽經穴。 頭部:百會、四神聰、運動區等;上肢:肩髎、肩髃、手三里、外關、合谷、曲池等;下肢:足三里、血海、陵泉、環跳、三陰交等。 穴位常規消毒后進針,使用平補平瀉手法,以患者感到酸脹感為宜,留針20 min,1 次/d,治療周期為1 個月。

1.5 觀察指標 (1)臨床療效。痊愈:治療后美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS) 評分較治療前減少>90%,運動、語言障礙明顯改善;顯效:治療后NIHSS 評分較治療前減少46%~90%,運動、語言障礙有所改善;有效:治療后NIHSS 評分較治療前減少18%~45%,運動、語言障礙稍有改善;無效:未達到上述標準[4]。 臨床總有效=痊愈+顯效+有效。(2) 治療前后神經功能和日常生活能力。 采用NIHSS 量表評定患者神經功能,≤4 分為輕度卒中;5~15 分為中度卒中;16~20 分為中重度卒中;>20分為重度卒中。 采用改良Barthel 指數評定量表(MBI)評估患者日常生活能力,≤20 分表示日常生活完全依賴;21~40 分表示日常生活重度依賴;41~60 分表示日常生活需要中度程度幫助;>60 分表示日常生活基本自理;100 分基本生活獨立。(3)治療前后血清超敏C 反應蛋白(hs-CRP)、D-二聚體(D-D) 水平。 抽取患者空腹靜脈血 3 ml,3 000 r/min 離心10 min 取血清,采用免疫比濁法測定。

1.6 統計學分析 用SPSS24.0 軟件分析數據,計數資料以%表示,計量資料以()表示,分別采用χ2、t檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 治療后觀察組治療總有效率為90.20%,高于對照組的70.59%(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組治療前后 NIHSS、MBI 評分比較 治療后, 兩組NIHSS 評分均較治療前降低,MBI 評分均較治療前升高(P<0.05),且觀察組NIHSS 評分低于對照組,MBI 評分高于對照組(P<0.05)。 見表 2。

表2 兩組治療前后 NIHSS、MBI 評分比較(分,)

表2 兩組治療前后 NIHSS、MBI 評分比較(分,)

組別 n對照組觀察組51 51 tP NIHSS 評分治療前 治療后 t P 20.65±5.61 20.87±5.24 0.205 0.834 16.04±2.91 10.57±2.09 10.903<0.001 5.209 13.039<0.001<0.001 MBI 評分治療前 治療后 t P 30.59±5.27 29.93±5.64 0.611 0.543 49.71±6.60 56.92±8.55 4.767<0.001 16.167 18.818<0.001<0.001

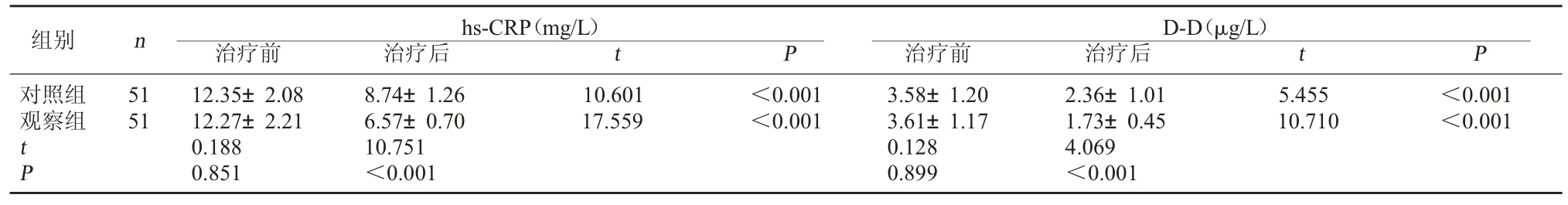

2.3 兩組治療前后血清 hs-CRP、D-D 水平比較治療后, 兩組血清hs-CRP、D-D 水平均較治療前降低(P<0.05),且觀察組低于對照組(P<0.05)。 見表3。

表3 兩組治療前后血清 hs-CRP、D-D 水平比較()

表3 兩組治療前后血清 hs-CRP、D-D 水平比較()

組別 n對照組觀察組51 51 tP hs-CRP(mg/L)治療前 治療后 t P 12.35±2.08 12.27±2.21 0.188 0.851 8.74±1.26 6.57±0.70 10.751<0.001 10.601 17.559<0.001<0.001 D-D(μg/L)治療前 治療后 t P 3.58±1.20 3.61±1.17 0.128 0.899 2.36±1.01 1.73±0.45 4.069<0.001 5.455 10.710<0.001<0.001

3 討論

缺血性腦血管病引起的腦組織損傷是臨床相對復雜的病理機制類型,臨床研究顯示,在缺血性腦血管病患者的恢復期采取有效的治療措施,可最大程度促進患者腦組織細胞修復與再生,改善患者預后。西藥治療缺血性腦血管病恢復期患者見效較快,可短時間內明顯緩解腦組織缺血,但無法獲得滿意的療效。中醫在治療心腦血管疾病方面具有獨特優勢,中西醫結合方案為缺血性腦血管疾病的治療提供了新的途徑。

血栓通注射液屬于中藥復合劑的一種,其有效成分三七總皂苷具有活血祛瘀、 通脈活絡的作用。現代藥理學研究顯示,三七總皂苷具有抑制血小板聚集、改善腦部微循環的作用,可通過降低機體血液黏度,增加局部病灶血流量,達到促進病灶組織細胞修復和再生的目的[5]。 針灸治療是指在中醫理論指導下利用針刺手法對機體特定穴位進行刺激,從而達到治療疾病的目的。 百會為手足三陽、督脈之會,針刺該穴可醒腦開竅、安神定志;手三里屬手陽明大腸經上的“合穴”,針刺該穴可促進機體行氣活血。現代醫學研究表明,針灸治療缺血性腦血管病可有效降低患者腦血管阻力,加速腦部微循環[6]。 本研究結果顯示, 治療后觀察組總有效率高于對照組,NIHSS 評分低于對照組,MBI 評分高于對照組,說明血栓通注射液聯合針灸治療用于缺血性腦血管病恢復期患者,可有效恢復其神經功能,提高日常生活能力。

炎癥反應在缺血性腦血管病患者發病機制中具有關鍵作用, 其反應加劇可促進患者體內斑塊的不穩定性增加。 hs-CRP 屬于急性時相蛋白的一種,是臨床常見的炎癥反應標記物;D-D 是機體交聯纖維蛋白特異的降解產物, 其水平變化可反映患者體內高凝狀態和缺血性腦血管病病情進展。 血栓通注射液可通過抑制缺血性腦血管病患者毛細血管的通透性,發揮減少局部病灶組織炎癥因子聚集的作用,從而有效改善患者腦組織進行性損傷,阻止病情進展。針灸治療則有助于缺血性腦血管病患者病灶局部炎癥介質的吸收[7]。 本研究結果顯示,治療后,兩組血清 hs-CRP、D-D 水平均較治療前降低(P<0.05),且觀察組低于對照組(P<0.05),提示血栓通注射液聯合針灸治療用于缺血性腦血管病恢復期患者, 可有效減輕其炎癥反應。

綜上所述, 缺血性腦血管病恢復期應用血栓通注射液聯合針灸治療,可有效減輕患者炎癥反應,恢復患者神經功能,提高患者日常生活能力,療效確切,值得臨床借鑒。