《大決戰》:還原歷史表情 全景式展現三大戰役

杜邁南

1948年9月至1949年1月,遼沈、淮海、平津三大戰役,歷時142天,共殲敵154萬余人。這場由毛澤東主席和中央軍委組織人民解放軍,同國民黨軍隊展開的戰略決戰,使國民黨賴以維持其反動統治的主要軍事力量基本上被摧毀,為中國革命在全國的勝利奠定了基礎。

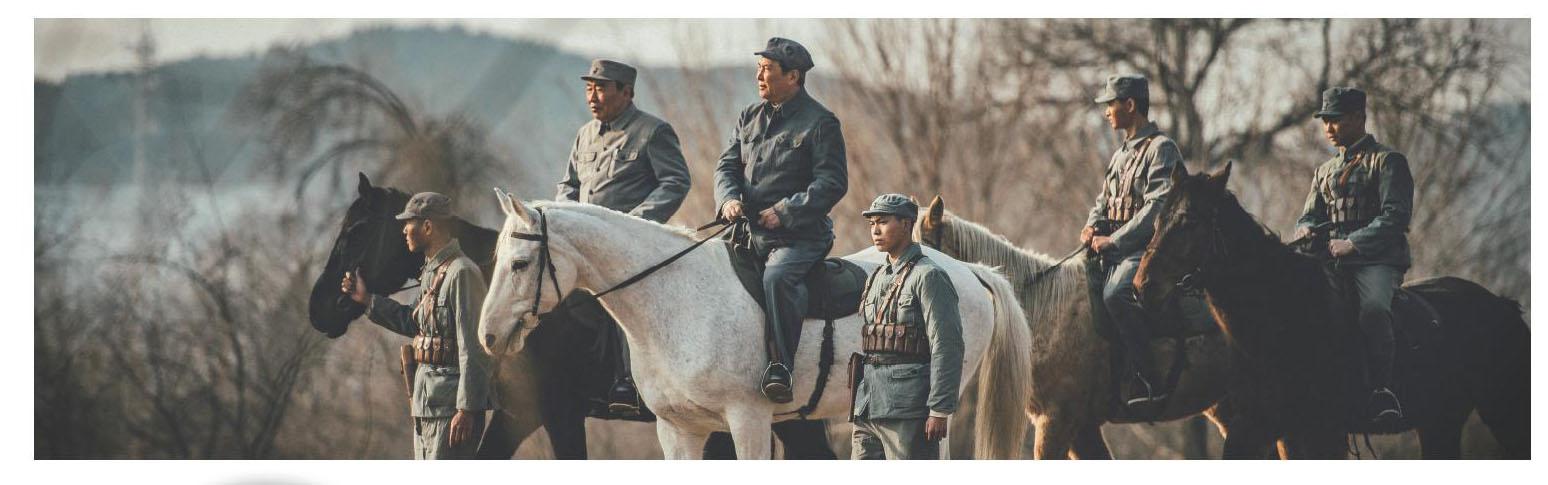

目前,全景式展現“三大戰役”的重大革命歷史題材電視劇《大決戰》正在CCTV-1綜合頻道熱播。該劇由高希希執導,黃劍東編劇,唐國強、王勁松、劉濤、蘇青、于和偉等演員主演。《大決戰》自6月25日開播,中國視聽大數據(CVB)首集到達率2.369%、收視率1.374%,均位列黃金時段電視劇單頻道收視指標第2;微博的相關話題閱讀量超過2.2億。

大事不虛,小事不拘

電視劇《大決戰》以解放戰爭為背景,以“三大戰役”為核心,全面呈現了中國共產黨領導中國人民取得新民主主義革命勝利的偉大歷程。導演高希希表示,很多影視作品都或多或少地展現過這段歷史,由八一電影制片廠出品的電影《大決戰》三部曲更被不少觀眾譽為經典,但這部《大決戰》卻是首次以電視劇的形式,通過講述戰略、戰術和戰斗三個層面的故事全景呈現三大戰役,“珠玉在前,的確壓力很大。我們不敢說超越,只是這 30 年里,影像技術、敘事方式、表現手段都有了很大的不同,如何以電視劇的形式把這個故事講好,通過一幅大的歷史畫卷,讓今天的觀眾與我們一起重蹚歷史的長河,從中感悟到我們是如何一步步走到今天的。這是必須考慮的問題。”

為高度還原歷史事件和人物,高希希帶領劇組主創深入研究分析相關影視作品,以史實資料為依托,在劇本創作階段便引入多位黨史專家和軍史顧問提供專業建議,并確立了“大事不虛,小事不拘”的創作理念,在整個主題架構上做了兩層設計。第一層是把“為誰而戰”的問題說清楚;第二層是重點表現過去影視作品較少“著墨”的“老百姓用小推車推出了勝利”這一點,“人民的支持、人民的力量,是大決戰取得勝利的重要基礎。”

劇集不僅聚焦領袖人物,還用大量筆墨呈現了十幾個小人物,除了軍隊,對救援隊、運糧隊、野戰醫院等都有比較充分的表現,“有虛構也有真人真事,他們都是宏大歷史背景下的鮮活個體,代表了在大決戰中無數為國家前途命運做出貢獻的普通人。他們每個人都用汗水、鮮血和生命,托舉起了國家的新生。”

還原85場戰役和戰斗

作為解放戰爭中三場最重要的戰略決戰,“三大戰役”涉及的戰爭史實、戰爭事件和戰爭人物數不勝數,因此,如何制作、如何呈現是主創團隊面臨的首要難題。

高希希透露,全劇真實還原了85場戰役和戰斗,拍攝跨越五省市,場景超過570個,建模重型資產300個,劇組在拍攝期間挖掘戰壕總長度超40000米,子彈超10萬發,在戰爭戲份拍攝方面的投入遠遠高于同類題材劇作。不僅如此,全劇各類服裝達7500套,制作和選用道具火炮107門、坦克6輛、槍支1400余支,國共兩軍的裝備設計1300套,共計12000件,戰場裝備類道具15000余件,陳設道具20000余件,歷經近4個月輾轉多地拍攝,光是人員和道具轉場就是一項大工程。

戰爭場面呈現震撼感,但高希希認為,細節才是歷史的表情。有著深厚美術功底的他,與美術團隊一起完成了幾百張氣氛圖,“我會通過這些圖,告訴他們我想要什么樣的街道,他們要怎么完成這場戲。我們一起討論造型,討論結構完善,以及細節的完善。”《大決戰》采用8K電影級拍攝設備,實景拍攝、3D建模、AI修復與特效制作相結合,再現了規模宏大的戰爭場面和震撼人心的高光時刻。高希希表示,最終的呈現效果比較滿意。

在保證戰爭場面精彩好看的同時,確保劇組工作人員的安全更是高希希關注的重點,“不僅要求逼真的效果,更要把危險系數降到最低,劇組的技術人員很專業,他們可以保證,拍攝時大家可以在炸點上待著,但絕對不會受傷。”

劇組在張家口拍攝時遭遇了當地60年罕見的極寒天氣,加上新冠肺炎疫情考驗,給劇組拍攝帶來不小的挑戰,“氣溫降到零下 30 ℃,演員手里的槍會黏在手上,很多人的手都凍傷了。但是我們的團隊始終擰成一股繩,憑著一股熱情,一種信念,克服重重困難,朝著共同的目標努力。”

靠真實性打動觀眾

近年來,越來越多的主旋律作品將宏大的主題融入平實的劇情中,采用多元形式實現創新化表達和年輕態呈現。高希希表示,腳踏實地講好故事,靠真實性打動觀眾,是他拍攝主旋律劇集的不二法則,“好好講故事,將內容填充得更加飽滿一些,把道理樸實化,還原革命者最為樸實的初衷。”

為了更好地貼近當下觀眾的審美需求,在選擇演員時,高希希強調形似和神似兼顧,“比如于和偉飾演林彪,非常神似,他也用演技撐起了這個復雜的角色。”

高希希認為,最重要的是讓年輕觀眾看到故事和人物的真實性。比如劇中有一棵柿子樹,還有一個石磨,這個場景僅僅出現了幾秒鐘,但為了還原真實細節,塑造整個鏡頭的質感,劇組特意去村莊借來了石磨,就連樹上的柿子也是一個一個綁上去的真柿子。

觀眾還會在劇中看到一些家喻戶曉的人物不為人知的經歷,比如焦裕祿是當年的支前模范,在擔架隊、運糧隊都待過;知名作家高玉寶曾在第四野戰軍擔任通信員,他在只認識 200 字的情況下開始寫小說,開國大將陳賡還曾與他討論過他的作品,“這些都是我們經過詳細的資料搜集和考證發掘出來的。”高希希相信,只要人物真實了、鮮活了,熒屏前的年輕觀眾就會真真切切地感受到溫度,也會在回看這段歷史時產生共情。