全州縣2016一2020年稻飛虱發生為害分析與防治技術探索

唐旭 羅玉芳

摘要:稻飛虱是水稻的主要害蟲,為提高水稻稻飛虱監測和防控能力,針對全州縣2016一2020年稻飛虱發生為害情況,應在農業防控技術、物理防控技術、生物防控技術、綜合防控技術等方面探索稻田生產中稻飛虱防控關鍵技術的應用,確保水稻穩產高產。

關鍵詞3稻飛虱;發生;規律;綠色防控

中圖分類號:s435.112+.3文獻標識號:A文章編號:1003-4374(2021)05-0015-03

The Exploration of Hazard Analysis and Prevention and Control Technology of Rice Planthopper in 0uanzhou County from 2016 to 2020

Tang Xu,Luo Yu-fang *

(Yongsui Town Agricultural Technical Extension station,

0uanzhou County,Guilin,Guangxi 541507,China)

Abstract: Rice planthopper is the main pest of rice. In order to improve the monitoring and control ability,for the occurrence of rice planthopper in 0uanzhou County from 2016 to 2020,to explore the application of key control techniques of rice planthopper during rice production including as follows: agricultural prevention and control,physical prevention and control,biological prevention and control,and comprehensive prevention and control,so as to ensure stable and high yield of rice.

Key words: rice planthopper,occurrence,law,green prevention and control

全州縣是水稻種植大縣,2016一2020年年均種植面積約7.3萬公頃,素有"桂北糧倉"稱號,是國家商品糧生產基地。稻飛虱是當地水稻主要害蟲,主要種群為白背飛虱和褐飛虱,早稻前期以白背飛虱為主,后期以褐飛虱為主,中晚稻以褐飛虱為主。稻飛虱在田間主要以成蟲和若蟲群聚在水稻中下部的葉鞘和莖桿部位吸食和產卵,具有較強的繁殖能力、遷飛能力,具有隱蔽性、暴發性等特點,防治不及時會導致其大規模發展蔓延,嚴重影響水稻產量,一般造成水稻產量損失10%~20%,嚴重時損失達到40%~60%,甚至絕收。[1,2]研究和掌握稻飛虱的發生為害特點及防控技術是確保水稻穩產高產的重要措施之一。

1稻飛虱發生為害分析

1.1稻飛虱發生基本情況

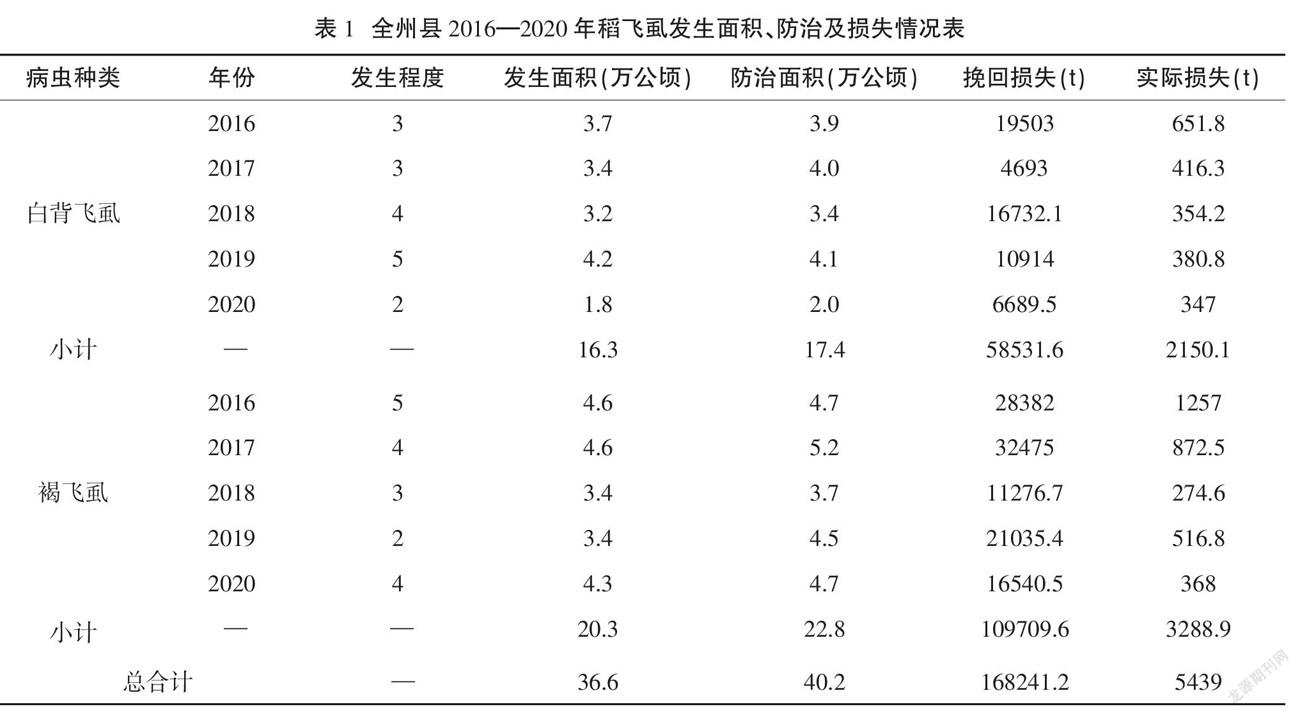

全州縣水稻種植區,2016一2020年稻飛虱整體發生程度為中等,局部發生偏重。據統計,白背飛虱年均發生為害面積3.26萬公頃,褐飛虱年均發生面積4.06萬公頃。稻飛虱防治面積40.2萬公頃,挽回損失168241.2t,實際損失5439t。稻飛虱發生面積、防治及損失情況如表1所示。

1.2稻飛虱種群動態監測情況

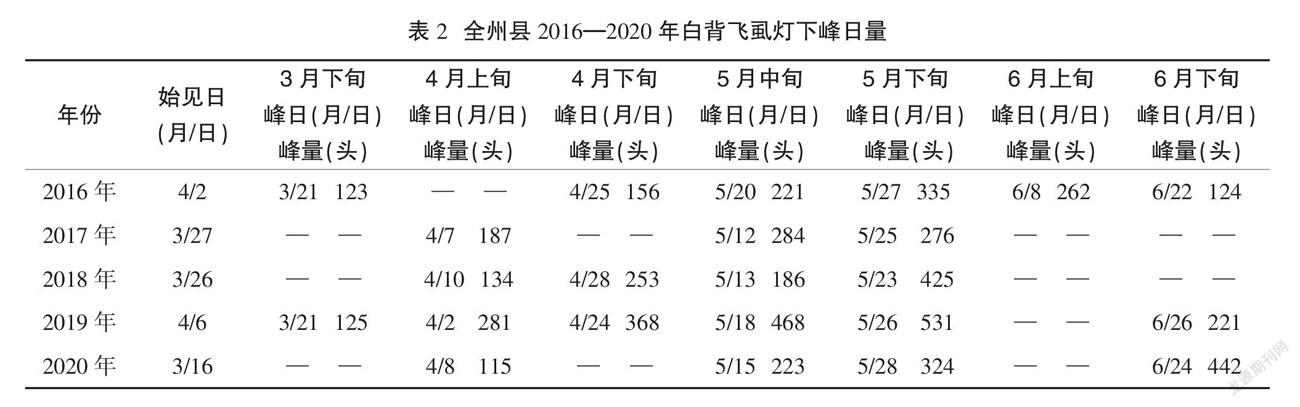

在全州縣發生為害的白背飛虱和褐飛虱種群抗寒能力比較弱,一般不能在全州縣越冬,白背飛虱一般在3月下旬和4月上旬遷入,褐飛虱每年從4月上旬開始陸續遷入。2016—2020年全州縣白背飛虱和褐飛虱燈下遷入峰日及峰日蟲量分別見表2和表3。從表2和表3可以看出:白背飛虱3月份始見遷入,4月份遷入蟲量陸續增加,遷入峰量較集中且蟲量也較大,6月上旬峰日及撲燈量明顯下降。褐飛虱4月上旬開始遷人,但是蟲量較少,進人5月中旬峰日明顯增多,蟲量明顯也較大。從燈下看遷入期,白背飛虱主遷入期在4月上旬至6月上旬,褐飛虱在4月下旬至6月中旬。每年因臺風或其他氣團等因素的影響,稻飛虱遷入峰日有所變化,但主遷入期仍然徘徊在這個時間段內。

2稻飛虱防控技術應用

2.1農業防控技術

2.1.1科學種植,合理栽培選擇高抗品種栽培,在水稻生長過程中,有意識增施磷肥、鉀肥和有機肥,適當控制氮肥,促進水稻早分藁,增加稻桿硬度,增加田間通風透光度,降低濕度,降低稻飛虱的發生條件。2018年在永歲鎮雙橋村委紫金米業基地,種植抗蟲品種66.67hm2,在水稻全生育期內,稻飛虱發生程度為2(3)級,普通種植田塊發生程度達4(5)級。

2018年在龍水"禾美稻香"基地種植抗蟲品種80hm2,稻飛虱發生程度為3(4)級,非抗蟲品種區域稻飛虱發生程度達4(5)級。由試驗結果表明,選擇高抗蟲品種進行合理密植,可以減輕稻飛虱發生程度,選擇生育期稍早的優良品種可以在時間上避開稻飛虱暴發高峰期,可在一定程度上降低稻飛虱的發生基數,促進水稻安全生產,提高稻谷產量。

2.1.2稻鴨共育或稻魚共生采用稻鴨共育或稻魚共生等綠色防控技術防治稻飛虱發生為害。2017年文橋鎮在水稻分藁初期,每667m2放人約30只20d左右的雛鴨,于水稻齊穗時收鴨。據調查,田間稻飛虱發生數量相對降低30%,利用鴨的雜食性和不間斷活動性,不僅能去除田間雜草,而且還能減少稻飛虱蟲口基數,減輕稻飛虱發生為害程度。2020年,全州縣龍水鎮萬穗農業開發有限公司種植120hm2稻田,在水稻分藁初期到臘熟期,每667m2放養200~300尾禾花魚苗。據調查,沒有放魚的田塊稻飛虱每百叢最高達3606頭,最低蟲量1566頭;稻魚共生田間稻飛虱每百叢最高蟲量1628頭,最低蟲量328頭,稻飛虱每百叢最高蟲量相對降低54.85%,最低蟲量也減少了79.05%。稻魚共生,通過禾花魚取食行為能很大程度上降低稻飛虱田間蟲口基數,每畝稻田稻飛虱發生量明顯下降,在一定程度上能減輕田間稻飛虱的為害程度。

2.2物理防控技術

在水稻生長期,利用稻飛虱的趨光性,誘其撲撞殺蟲燈管外的電網,電網瞬間產生局部高壓將其擊死或擊暈,掉人殺蟲燈集蟲袋。根據水稻種植地形,2018年龍水"禾美稻香"基地,每3.3hm2安裝一盞太陽能殺蟲燈,共安裝20盞。調查發現,安裝了太陽能殺蟲燈的田間稻飛虱數量比未安裝的田塊稻飛虱發生數量減少約36%。可見通過控制高空遷入的稻飛虱,減少遷入稻田的數量,可有效降低稻飛虱的蟲口基數。

2.3生物防控技術

做好苗期成蟲、分藁期低齡若蟲1~2次的防治,并結合田間管理措施,增加捕食性天敵的種群數量,充分發揮天敵的控制作用,有效抑制稻飛虱種群的發生和發展。經試驗表明,在田梗上種植有益雜草可引誘、增加農田青蛙、蜘蛛和黑肩綠盲蟒等稻飛虱的天敵數量,田間青蛙取食害蟲,蜘蛛和黑肩綠盲蟒能有效捕食白背飛虱的卵和低齡若蟲,平均捕食率分別可達30%和50%,有效控制稻飛虱數量,與稻飛虱天敵少的田塊相比,稻飛虱發生為害的程度減輕25%。

2.4綜合防控技術

稻飛虱由于具有遠距離遷飛性、隱蔽性、暴發性和毀滅性等特點,防治不及時會導致其大規模發展蔓延。必須在稻飛虱發生高峰期時,根據植保部門的精準測報,采用"突出重點、壓前控后、綠色防控"的防治策略,看準時機,在若蟲孵化高峰至2~3齡若蟲發生盛期前,選擇高效、低毒、低殘留農藥做到科學精準用藥,統防統治,提高群防群治效果。據調查,在開展統防統治區域的稻飛虱蟲口基數比散戶防治區的蟲口基數少20%~30%。可見,開展統防統治、群防群治能提高防治效果,確保水稻安全生產,提高產量。

3小結

稻飛虱由于其遷飛性強,暴發性強,在防治上難度大,在實際生產中,要采取預防為主,綜合防治,控制在暴發前。嚴控苗期早期遷入成蟲為害和產卵,做好監測預警,掌握低齡幼蟲防治關鍵期,并與保護天敵、農業防治、環境調控等手段相結合。實際防治中以綠色防控綜合防治為主。通過試驗發現選擇高抗品種、采用稻鴨共育或稻魚共生種植模式、運用物理和生物及綜合防控技術進行統防統治,可以使稻飛虱為害程度減輕。此外,在防治過程中要強調農藥的合理搭配、合理輪換,避免因農藥產生抗藥性而降低藥效。

參考文獻:

[1]劉萬才,陸明紅.黃沖,等.我國南方水稻黑條矮縮病流行動態及預測預報實踐[J].中國植保導刊,2016,36(1):20-26.

[2]陸明紅,周麗麗,尹麗,等.2019年我國稻飛虱發生特點及原因分析[J].中國植保導刊,2020,40(5):52-57.