高烈度地震區跨斷層隧道不同厚度減震層減震效果分析*

崔光耀,石文昊,王明勝,邱楓博

(1.北方工業大學 土木工程學院,北京 100144;2.中國中鐵隧道集團有限公司,廣東 廣州 511458)

0 引言

新時期我國對西部山區持續進行交通開發建設,對線路進行規劃設計過程中會穿越斷層破碎帶。斷層破碎帶一般出現在高烈度地震山區[1-2],當地震發生時,跨斷層隧道結構將遭受嚴重破壞。因此,對高烈度地震區跨斷層隧道減震技術進行研究十分必要[3]。

目前,國內外學者針對高烈度地震區跨斷層隧道減震技術問題開展研究:文獻[4-5]對強震影響穿越斷層破碎帶隧道機理進行研究;文獻[6-7]對使用不同種類材料減震層的抗震效果進行分析;文獻[8-9]對使用斷層注漿加固的減震技術進行研究;文獻[10-12]對施設減震縫跨斷層隧道減震技術進行研究;文獻[13]針對施設在不同位置減震層的減震效果差異進行研究。上述研究主要集中于影響機理、減震層材料、減震措施等方面,但針對高烈度地震區跨斷層隧道減震層厚度對減震效果影響的研究較少。

因此,本文以達萬高速天坪寨隧道F1斷層段為研究背景,利用有限差分數值軟件FLAC3D對跨斷層隧道施設不同厚度減震層減震效果進行研究,研究結果可為高烈度地震區跨斷層隧道抗震設計提供參考。

1 工程概況

1.1 地質條件

達萬高速天坪寨隧道F1斷層段位于四川盆地東部邊緣構造侵蝕中山區,為“人”字形中山地貌,屬新華夏系四川沉降帶的川東褶皺帶。擬建隧道圍巖主要為軟質巖的粉砂質泥巖、泥巖、粉砂巖、長石石英砂巖、灰巖、泥灰巖、生物碎屑灰巖和泥質粉砂巖等組成的Ⅳ級圍巖,底部基巖為Ⅱ級圍巖。隧址區內F1斷層傾角約70°~80°,破碎帶寬10~25 m,主要由斷層角礫和斷層泥組成,為Ⅴ級圍巖。

1.2 支護結構設計

目標隧道段按新奧法施工原理進行設計,采用復合式襯砌曲墻帶仰拱型式。初支材料為C25噴射混凝土,厚度250 mm;二次襯砌材料為C25模注混凝土,厚度450 mm。

2 研究情況

2.1 計算模型

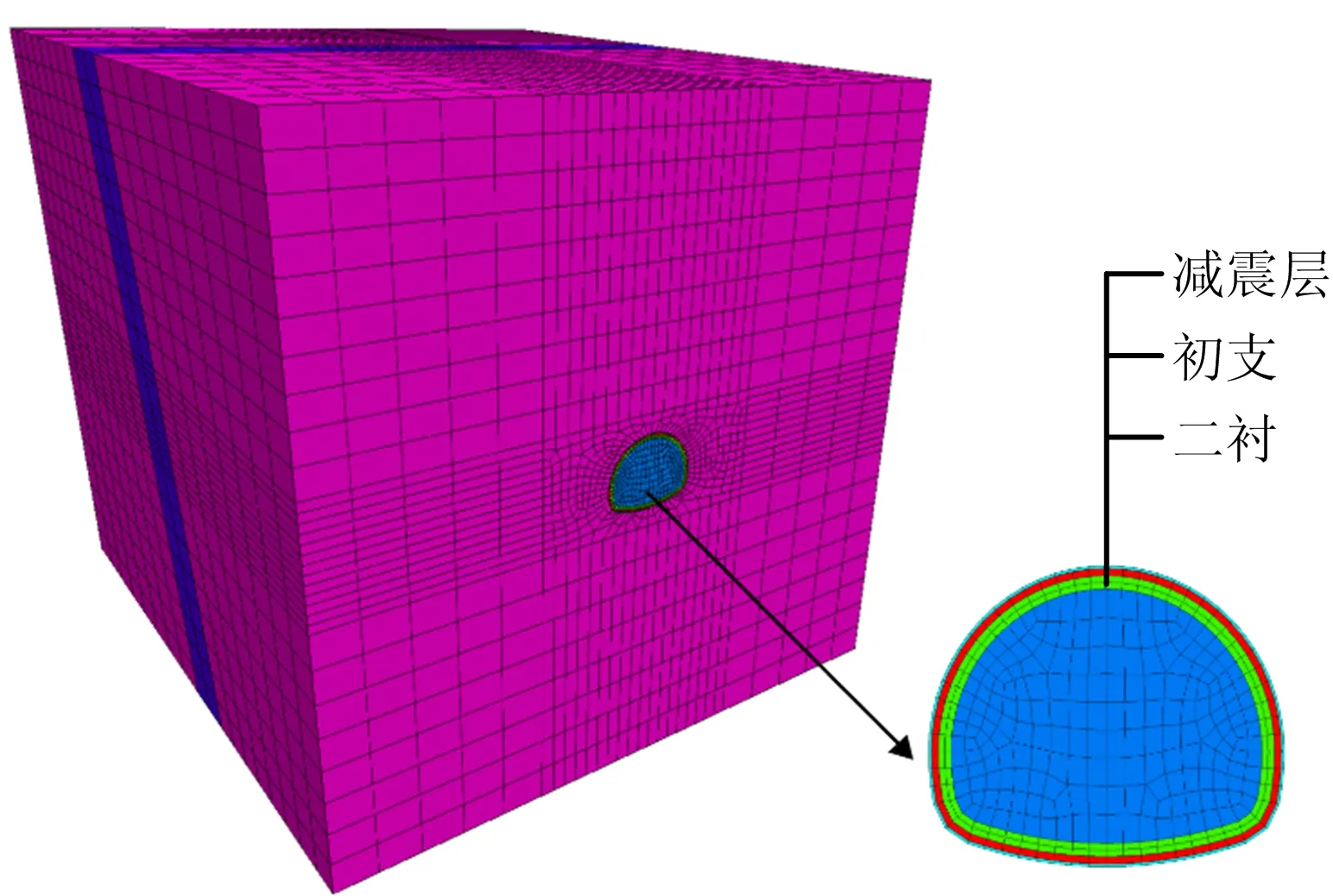

以達萬高速天坪寨隧道F1斷層段為研究背景,建立有限差分計算模型,計算模型屬彈塑性模型,屈服準則采用摩爾-庫倫準則。隧道埋深40 m,縱向開挖深度100 m,模型寬度90 m,基巖厚度取模型底部向上20 m,斷層傾角約80°,與隧道正交,斷層破碎帶寬度約10 m,位于模型中部左右各5 m。

計算模型邊界條件包括2部分:1)進行靜力分析時,模型四周及下邊界全約束,上邊界無約束。2)進行動力分析時,模型四周采用自由場邊界,下邊界采用靜態邊界。計算模型如圖1所示。

圖1 計算模型

2.2 計算參數

因隧道施工一般選用海綿橡膠板、泡沫混凝土等作為減震層材料,所以計算模型采用海綿橡膠板作為減震層材料。減震層施設于圍巖與初支間,圍巖參數源自地質勘測資料,計算參數見表1。

表1 計算參數

2.3 計算工況

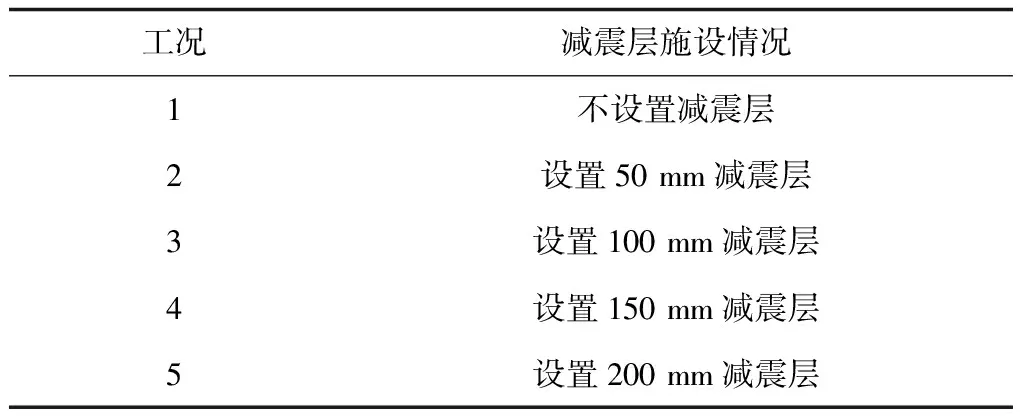

為研究跨斷層隧道施設不同厚度減震層減震效果差異,設計計算工況見表2。

表2 計算工況

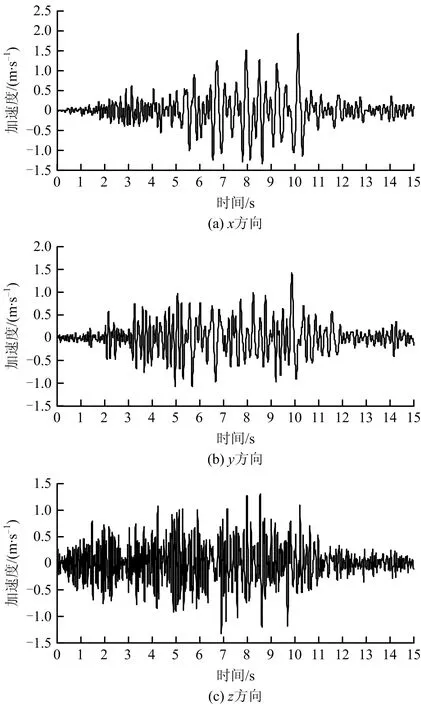

2.4 動力參數

計算模型采用自由場邊界條件,利用局部阻尼進行計算,局部阻尼系數0.157 1,加載方式為常規動力加載,根據地下工程常用地震波輸入方式[14],將地震波從x,y,z3個方向同時由模型底部向模型上部傳遞。隧道抗震設防烈度為8度,地震動峰值加速度為0.20 g,地震波選用臥龍測站所測汶川地震加速度波進行計算,按照8度地震烈度標準化,持續時間為15 s。使用濾波軟件對地震波進行濾波與基線校正,得到地震波加速度時程曲線,如圖2所示。

圖2 地震波加速度時程曲線

2.5 測點布置

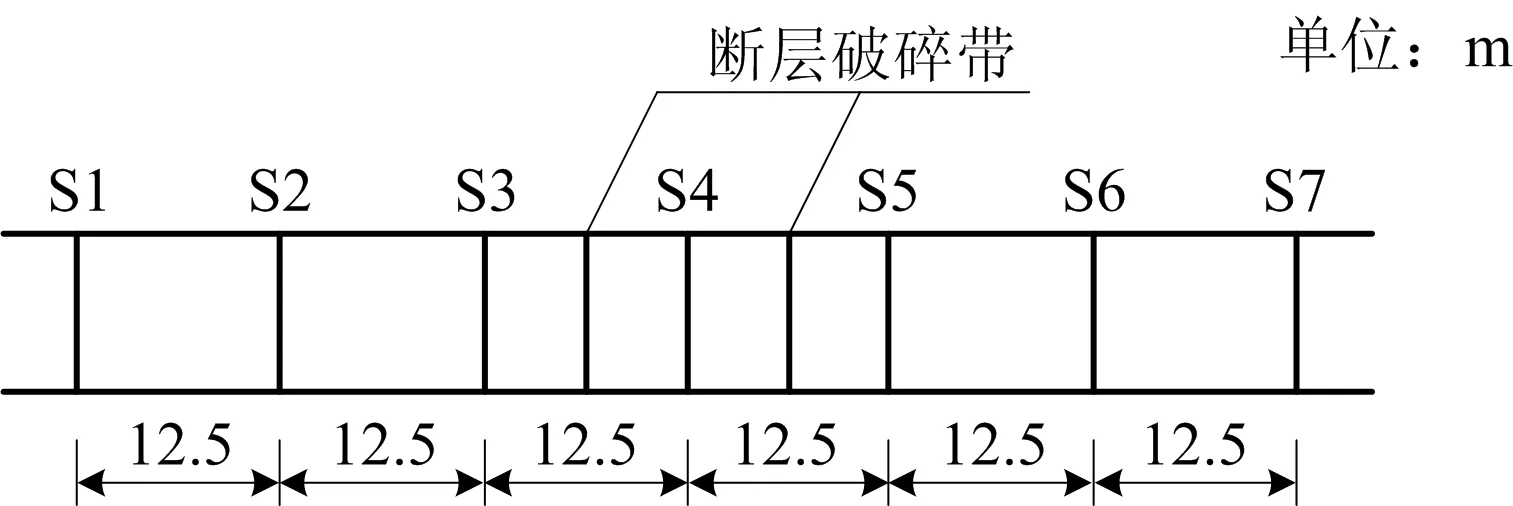

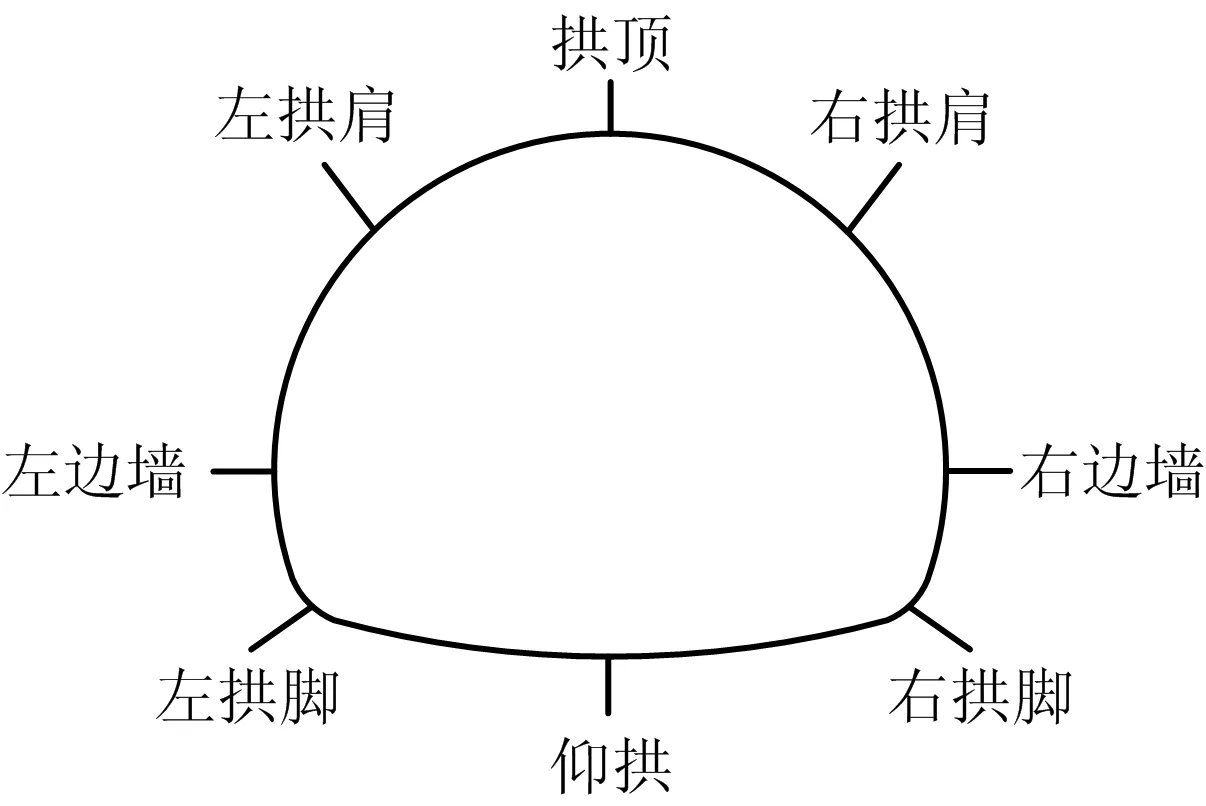

模擬共取7個監測斷面,沿隧道縱向平均分布,每個監測斷面間隔12.5 m,監測斷面布置如圖3所示。其中Ⅴ級圍巖破碎帶中心處取S4斷面,破碎帶左右Ⅳ級圍巖各取3個監測斷面。分別在各斷面拱頂、左拱肩、左邊墻、左拱腳、右拱肩、右邊墻、右拱腳、仰拱8個位置布設監測點,測點布置示意如圖4所示。

圖3 監測斷面布置

圖4 測點布置示意

3 減震效果分析

3.1 結構位移分析

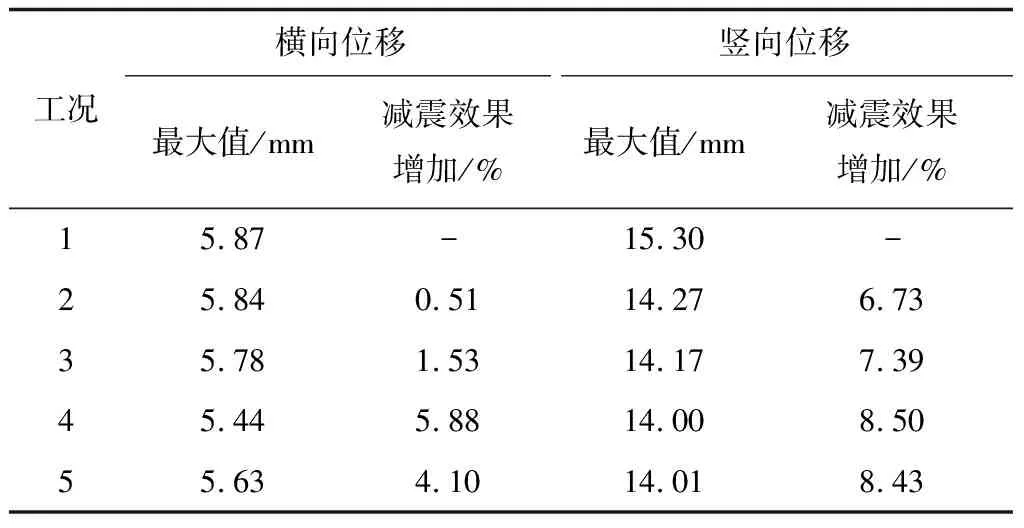

提取震后二襯結構橫向與豎向最大位移,根據位移最大值計算工況2~5減震效果(以工況1為對比),二襯結構橫向及豎向最大位移見表3。

表3 二襯結構橫向及豎向最大位移

二襯結構橫向及豎向最大位移主要位于斷層破碎帶處。由表3可知,工況2~5橫向位移最大值分別為5.84,5.78,5.44,5.63 mm,相比工況1(不施設減震層)均有所減小,工況4減震效果相對工況1增加5.88%,減震效果相對最優;工況2~5豎向位移最大值分別為14.27,14.17,14.00,14.01 mm,相比工況1(不施設減震層)均有所減小,工況4減震效果相對工況1增加8.50%,減震效果相對最優。因此,工況4即施設減震層厚度為150 mm時,在控制橫向及豎向位移方面效果相對最優。

3.2 結構主應力分析

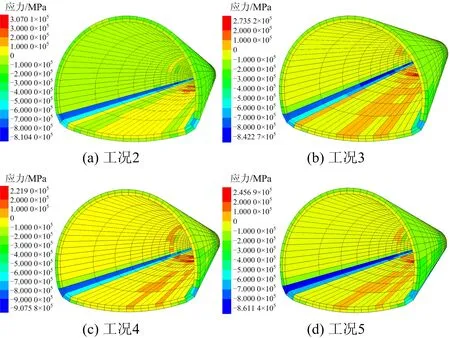

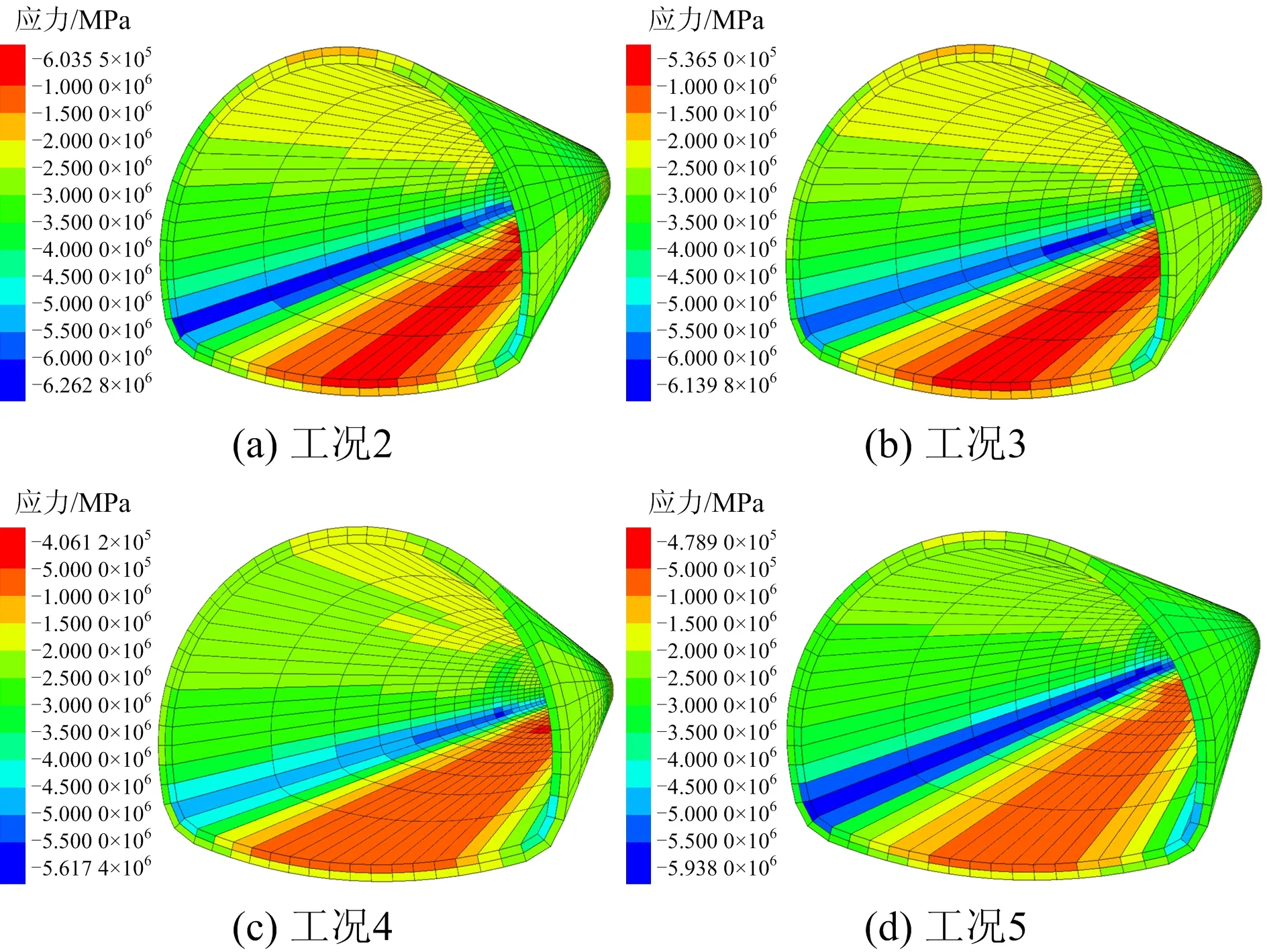

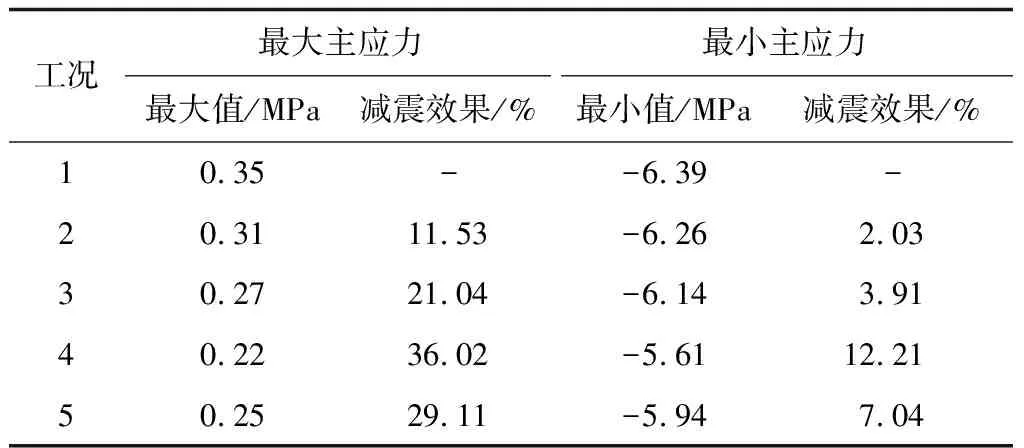

提取震后二襯結構最大與最小主應力云圖(以工況2~5為例),如圖5~6所示。根據主應力值計算工況2~5減震效果(以工況1為對比),計算結果見表4。

由圖5~6可知,最大主應力縱向主要位于斷層破碎帶處,橫向主要位于仰拱與左拱肩處。由表4可知,工況1(不施設減震層)二襯結構最大主應力最大值為0.35 MPa,相比工況1(不施設減震層),工況2~5最大主應力最大值均有所減小。工況2~5最大主應力最大值分別為0.31,0.27,0.22,0.25 MPa,減震效果分別增加11.53%,21.04%,36.02%,29.11%,其中,工況4減震效果相對最優。

圖5 二襯結構最大主應力云圖

圖6 二襯結構最小主應力云圖

表4 主應力及減震效果

最小主應力縱向主要位于斷層破碎帶處,橫向主要位于仰拱處。由表4可知,工況1(不施設減震層)二襯結構最小主應力最小值為-6.39 MPa,相比工況1(不施設減震層),工況2~5最小主應力最大值均有所減小。工況2~5最小主應力最小值分別為-6.26,-6.14,-5.61,-5.94 MPa,減震效果相對工況1分別增加2.03%,3.91%,12.21%,7.04%,其中,工況4減震效果相對最優。因此,在控制最大與最小主應力方面,工況4即施設減震層厚度為150 mm時效果相對最優。

3.3 最大剪應力分析

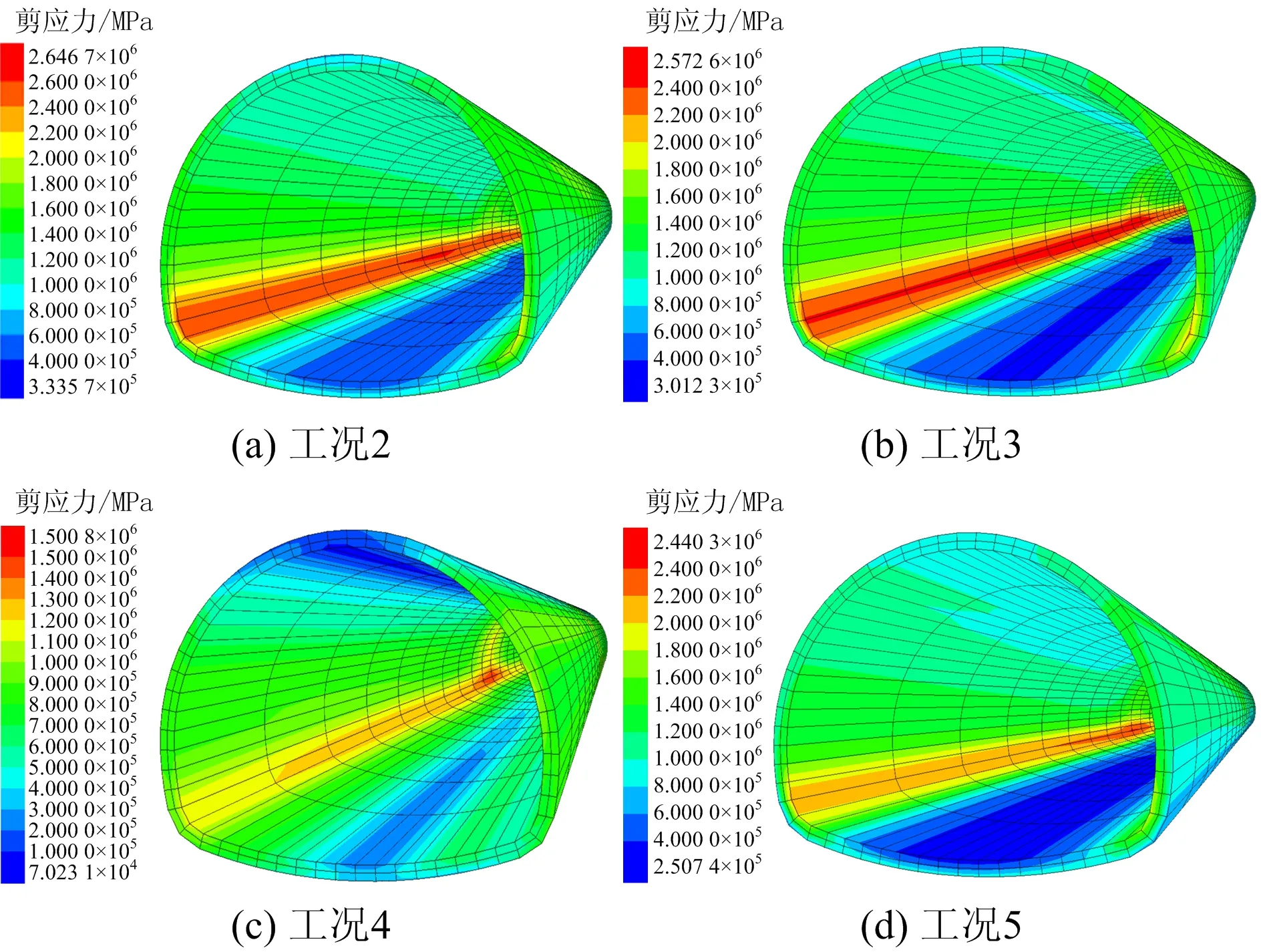

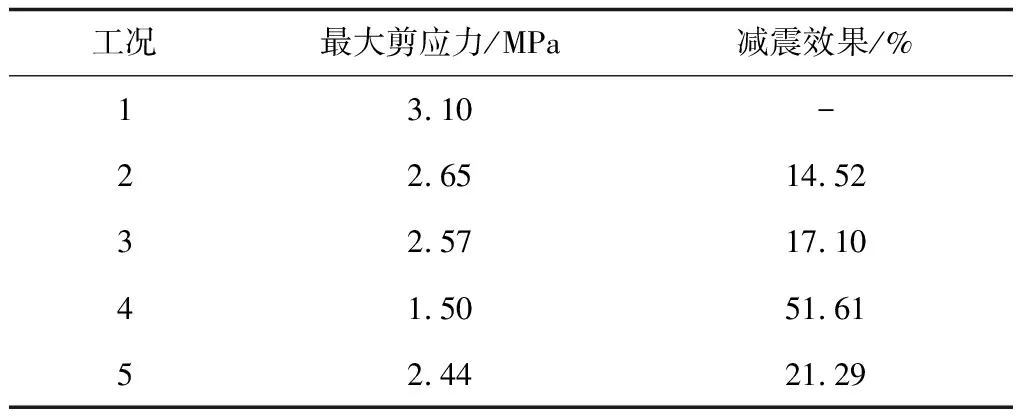

震后二襯結構最大剪應力云圖(以工況2~5為例)如圖7所示,根據最大剪應力值計算工況2~5減震效果(以工況1為對比),計算結果見表5。

圖7 震后二襯結構最大剪應力云圖

表5 最大剪應力及減震效果

由圖7可知,最大剪應力縱向主要位于斷層破碎帶處,橫向主要位于左拱腳處。由表5可知,工況1(不施設減震層)二襯結構最大剪應力最大值為3.10 MPa,工況2~5最大剪應力最大值相比工況1均有所減小,工況2~5最大剪應力分別為2.65,2.57,1.50,2.44 MPa,相比工況1減震效果分別增加14.52%,17.10%,51.61%,21.29%,其中,工況4減震效果相對最優。

3.4 安全系數分析

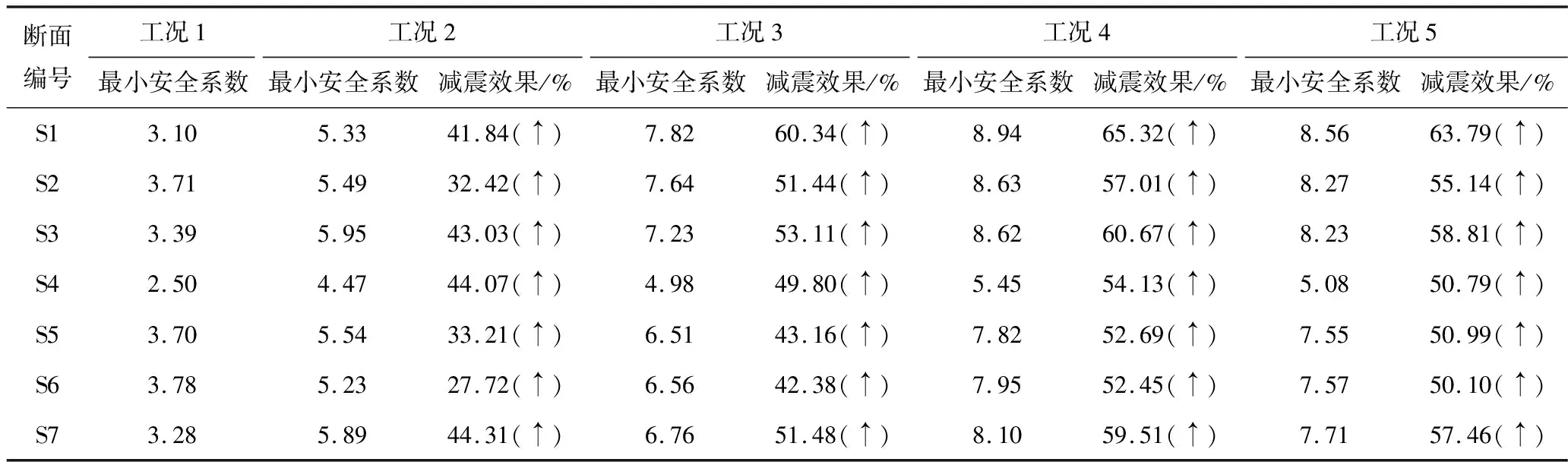

提取震后二襯結構各監測斷面內力數據,根據文獻[15]計算二襯結構在不同時步下各監測斷面安全系數,并對各監測斷面最小安全系數值進行分析,得到二襯結構最小安全系數如圖8所示。最小安全系數及減震效果見表6。

圖8 二襯結構各監測斷面最小安全系數

由圖8及表6可知,各工況二襯結構最小安全系數最小值均位于斷層破碎帶處(S4斷面),工況1最小安全系數最小值為2.50,工況2~5最小安全系數最小值均大于工況1,分別為4.47,4.98,5.45,5.08,相對于工況1,減震效果分別增加44.07%,49.80%,54.13%,50.79%。

表6 最小安全系數及減震效果

工況2~5最小安全系數均大于工況1,且與工況1相比,減震效果分別增加27.72%~44.31%,42.38%~60.34%,52.45%~65.32%,50.10%~63.79%,工況2~5均可提高跨斷層隧道結構整體安全性,但提升效果存在一定差異。其中,工況4最小安全系數整體大于工況2、3、5,減震效果提升相對較明顯。

4 結論

1)當施設減震層厚度為50,100,150,200 mm時,隧道橫向位移減震效果分別增加0.51%,1.53%,5.88%,4.10%;豎向減震效果分別增加6.73%,7.39%,8.50%,8.43%。

2)施設減震層厚度為50,100,150,200 mm時,隧道最大主應力減震效果相對工況1分別增加11.53%,21.04%,36.02%,29.11%;最小主應力減震效果相對工況1分別增加2.03%,3.91%,12.21%,7.04%;最大剪應力減震效果相對工況1分別增加14.52%,17.10%,51.61%,21.29%;結構安全系數減震效果相對工況1分別增加27.72%~44.31%,42.38%~60.34%,52.45%~65.32%,50.10%~63.79%。

3)由結構位移、主應力、剪應力及安全系數分析可知,施設減震層厚度為150 mm時減震效果相對最優。