職務犯罪調查階段認罪認罰從寬的制度缺陷與完善路徑*

□ 牟綠葉 張傳璽

內容提要 在職務犯罪的調查中,“認罪認罰”和“從寬處罰”是一種單向度的關系,監察機關有權決定是否提出從寬處罰的建議。被調查人喪失了選擇認罪認罰并獲得從寬處罰的主體地位,律師無法介入監察調查并提供法律幫助,檢察機關也不能進行有效的法律監督。這些規范缺陷導致下游程序出現了“三高”或“一高”現象,最明顯的是認罪認罰的職務犯罪案件的上訴率明顯高于所有認罪認罰案件的平均上訴率。監察調查處于整個刑事程序的上游,為防止調查階段出現違法行為,并確保認罪認罰的自愿性、合法性和真實性,以及供述的真實性和全案事實認定的準確性,有必要在告知義務、律師幫助、監督機制等方面,對職務犯罪調查中的認罪認罰制度予以完善。

引 言

黨的十八屆四中全會首次提出“完善刑事訴訟中認罪認罰從寬制度”的要求,經過兩年多試點改革,2018年《刑事訴訟法》正式在總則部分第15條作出原則性規定,“犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。”同年3月,全國人大表決通過《監察法》,其第31 條吸收了認罪認罰改革的精神,規定涉嫌職務犯罪的被調查人主動認罪認罰,并具有法定情形之一的,監察機關經領導人員集體研究,并報上一級監察機關批準,可以在移送人民檢察院時提出從寬處罰的建議。這一規定解決了監察機關辦理被調查人認罪認罰案件無據可依的問題,便于監察機關以認罪認罰從寬鼓勵涉嫌職務犯罪的被調查人主動供述,并積極配合調查。①但是,與《刑事訴訟法》相比,《監察法》對認罪認罰的適用設置了更高的門檻,導致監察機關在行使“認罪認罰建議權”時存在一定的風險。②兩法規定的不一致性使得認罪認罰制度在普通案件和職務犯罪案件中出現雙重標準,產生規避法律適用、侵犯基本權利的問題。

與普通案件相比,職務犯罪存在隱秘性強、反偵查能力強、言詞證據依賴性高等特點。③有鑒于此,《監察法》規定監察機關可以采取“談話、訊問、詢問、留置、查詢、凍結、搜查”等多種措施,以實現“強化監督公職人員、深入開展反腐工作”的立法目的。我國監察機關改革采行的思路是“新設專門機構負責職務犯罪的偵查”,“專門機構的行為往往會脫離訴訟軌道,割斷職務犯罪偵查與檢察官行使公訴權、審查批準逮捕權和其他訴訟監督職權之間的有機聯系,也有排除法院司法控制的趨勢。”④這種“脫離訴訟軌道”的趨勢集中表現在,監察調查活動具有高度的封閉性,既沒有律師參與又欠缺必要的法律監督,目前只能依賴監察機關的內部監督和調查人員的個人素質。本質上,認罪認罰是被追訴人和監察機關之間達成的“協議”,自愿、合法、真實的“協議”具有簡化程序和從寬處罰的雙重效果。從整個刑事程序的特征來看,上游程序中達成的“協議”將對后續審查起訴和審判活動產生持續影響。⑤因此,立法者再三強調要確保“協議”系被追訴人真實意愿之表示。⑥但是,在職務犯罪的調查中,我們難以察覺調查人員是否存在違法訊問行為,如果他們以刑訊逼供或者威脅、引誘、欺騙方式取得了口供,虛假的可能性非常之大,僅憑此就作為定案根據,極易造成錯案。⑦為避免源頭出錯并確保職務犯罪案件調查、起訴和審判的質量,本文圍繞《監察法》第31 條及《刑事訴訟法》的相關規定,分析職務犯罪調查中適用認罪認罰制度的問題,并提供初步的完善建議。

一、職務犯罪案件調查階段認罪認罰的制度缺陷

(一)“認罪認罰”和“從寬處罰”的單向度設計

在普通案件中,“認罪認罰”和“從寬處罰”是一種雙向度設計,只要嫌疑人在偵查階段主動認罪認罰,獲得從寬處理是可以預期的結果。《刑事訴訟法》第15 條將認罪認罰從寬在原則部分予以規定,表明認罪認罰已經成為訴訟法的重要原則,是法定從寬情節,量刑時應當予以考量,從寬處理不再是可有可無。⑧為落實這一原則性的要求,《刑事訴訟法》 第120 條要求偵查人員在訊問嫌疑人時,應當告知其享有的訴訟權利,如實供述自己罪行可以從寬處理和認罪認罰的法律規定。履行告知義務是為了賦予嫌疑人是否認罪認罰的選擇權。檢察機關在審查起訴時,可以根據犯罪的事實、性質、情節和社會危害性以及認罪認罰的情況,依法提出從寬處罰的量刑建議,法院作出判決時,一般應當采納檢察機關指控的罪名和量刑建議。這種前后呼應的制度設計,最大限度地消弭了“可以”從寬的不確定狀態,有助于鼓勵嫌疑人認罪認罰,貫徹寬嚴相濟的刑事政策。⑨此外,“兩高三部”于2019年10月聯合頒布的《關于適用認罪認罰從寬制度的指導意見》第8 條指出,對犯罪性質和危害后果特別嚴重、犯罪手段特別殘忍、社會影響特別惡劣的犯罪嫌疑人、被告人,認罪認罰不足以從輕處罰的,依法不予從寬處罰。綜合以上正反兩方面的表述,認罪認罰已經成為一種法定從寬處理的情節,普通案件只要不存在“必須依法嚴懲”的情形,認罪認罰的嫌疑人原則上都能夠獲得從寬處罰,從而達到制度的“雙向度激勵效果”。

在職務犯罪案件中,“認罪認罰”和“從寬處罰”之間體現出鮮明的單向度關系。認罪認罰從寬不是《監察法》的一項原則性規定,監察機關也沒有告知被調查人可經認罪認罰獲得從寬處理。《監察法》第31 條規定,涉嫌職務犯罪的被調查人若要獲得從寬處理,必須同時滿足三個條件:(1)主動認罪認罰;(2)具有法定的一項或多項情形;(3)經過上一級監察機關的批準。其中,法定情形包括:(一)自動投案,真誠悔罪悔過的;(二)積極配合調查工作,如實供述監察機關還未掌握的違法犯罪行為的;(三)積極退贓,減少損失的;(四)具有重大立功表現或者案件涉及國家重大利益等情形的。《監察法》釋義中補充指出,被調查人主動認罪認罰,在主觀上表現為能夠認識到自己的行為違反了法律的規定,并愿意接受法律的制裁,并對自己的所作所為感到后悔,表現了被調查人改惡向善的意愿;在客觀上,表現為被調查人自動投案、真誠悔罪悔過,積極配合調查工作、如實供述監察機關還未掌握的違法犯罪行為,積極退贓、減少損失。⑩而在普通案件中,“認罪”實質上就是“認事”,即承認指控的主要的犯罪事實,犯罪嫌疑人對指控的個別細節有異議或者對行為性質的辯解不影響“認罪”的認定;“認罰”是指愿意接受懲罰,包括接受刑罰處罰、主動退贓退賠、積極賠償被害人損失,同被害人和解、預交罰金等。?兩者相比,職務犯罪案件的認罪認罰對被調查人的主觀狀態和客觀行為提出了更多的要求,因而提高了他們經認罪認罰獲得從寬處罰的門檻。不僅如此,監察機關提出從寬處罰建議的,需要經集體研究,并報上一級監察機關批準。這種審批程序有助于保障決策程序的公開公正,并給予被調查人罪責輕重相適應的法律制裁,但卻額外設置一道審批程序,增加了“從寬處罰”的不確定性。最后,即使符合《監察法》第31 條規定的所有條件,監察機關移送審查起訴時仍是“可以”提出從寬處罰的建議,而非“應當”提出。與普通案件的“雙向度激勵機制”不同,監察機關掌控著是否從寬處理的主導權,既沒有告知義務,也沒有促成認罪認罰的必要,有權單方面決定是否建議從寬處理。職務犯罪案件的復雜性一般高于普通案件,對應的“從寬處罰”卻是單向度的,其重要原因在于將認罪認罰制度和實際辦案需求捆綁在一起,從而鼓勵出現第31 條列舉的自動投案、配合調查、積極退贓等情形。但這無形之中擴張了監察機關的權限,使得被調查人選擇是否認罪認罰的權利最后取決于監察機關的態度,監察機關掌握主導權的同時也增加了侵犯被調查人權利的風險。

(二)律師幫助權的缺失

德國的協商程序依賴于律師,被告人和被害人一般不能參與協商,被告人只能通過律師表達自己的意見,然后由律師通知其協商結果。?美國聯邦憲法第六修正案賦予被告人在刑事程序每個關鍵的階段都有權獲得律師幫助,作出有罪答辯即是“關鍵階段”,所以一定要有律師提供有效的幫助。?我國在推進“以審判為中心”的改革中,越發強調被追訴人獲得律師幫助的權利,要求健全偵查、起訴、各個環節中律師辯護工作的機制,通過控辯平衡和兩造對抗來實現庭審實質化的各項要求,達到準確查明案件事實、避免冤假錯案之目的。?在審前程序中,我國正在“有權辯護”和“有效辯護”兩個方面,逐步保障嫌疑人的合法權利和審前程序的公正性。第一,“有權辯護”要求嫌疑人在審前階段有機會獲得律師的幫助。自2017年起,最高人民法院和司法部開始探索刑事案件律師辯護全覆蓋的機制,2018年《刑事訴訟法》正式確立了值班律師制度,嫌疑人沒有委托辯護人,法律援助機構也沒有指派律師的,由值班律師為他們提供法律咨詢、程序選擇建議、申請變更強制措施、對案件處理提出意見等法律幫助。第二,“有效辯護”是對辯護效果提出了更高的要求,以便律師在保障權利、維護公正審判等方面發揮實質性作用。有效辯護的要求不僅為了保障被告人的基本權利,更是為了保障整個刑事程序的公正性并維持公眾對刑事司法的信任。?就監察調查而言,被調查人一般缺乏相應的法律知識,被留置后處于無援的狀態,因而允許被調查人在被留置后聘請律師,是程序公正和人權保障的基本要求。

2016年開展監察制度試點改革之初,很多學者主張賦予被調查人獲得律師幫助的權利,但沒有得到試點單位的支持。其中,山西省陽泉市礦區司法局在其出臺的《關于支持配合監察委員會查辦案件工作辦法(試行)》中,首先對此予以明確禁止,規定監察機關調查案件期間,律師不得介入相關工作。此后,《監察法》及其釋義也沒在調查階段設置類似《刑事訴訟法》保障辯護權的制度,實務中律師也不能介入調查工作。至此,在普通刑事案件的偵查和職務犯罪案件的調查中,獲得律師幫助的制度出現了進一步的分野,作為認罪認罰從寬改革的一項重要配套制度,值班律師制度并不適用于職務犯罪案件的調查過程。根據《刑事訴訟法》第36 條的規定,值班律師的設置地點包括人民法院、看守所等場所,但不包括監察機關的留置點。目前的留置點多采用“雙軌制”,即看守所以外設定的專門場所和看守所內的特定區域,監察機關的留置更傾向于看守所外的專門場所。在調查程序結束后,為防止出現妨害訴訟、串供等風險,移交看守所后的被調查人依舊關押在看守所的特定區域,故在案件進入審查起訴階段前,值班律師不具備介入調查的客觀條件。

(三)法律監督的虛置

檢察機關是憲法規定的法律監督機關。《關于適用認罪認罰從寬制度的指導意見》第54 條要求完善人民檢察院對偵查活動和刑事審判活動的監督機制,加強對認罪認罰案件辦理全過程的監督。檢察機關代表國家追訴犯罪,在認罪認罰的適用中起主導作用,既要通過精準化的量刑建議來影響案件審理適用的程序,也要管控整個過程的風險,防止因程序簡化而出現根本性的不公正。所以,檢察機關在認罪認罰案件中的法律監督比律師監督、監察機關的上級監督都更具剛性。?

在職務犯罪案件中,檢察機關難以對監察調查活動進行有效的監督。在起草《監察法》之初,諸多憲法和刑事訴訟法的學者提出,應對《刑事訴訟法》第19 條中的“司法工作人員”作廣義解釋,既包括公檢法和監獄等機關的人員,也包括監察人員,相應地,檢察機關在對訴訟活動實行法律監督中發現的監察人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權利、損害司法公正的犯罪,也可以納入檢察機關立案偵查的范圍。?這一觀點最終未得到立法者的采納,檢察機關也就沒有法律依據將其監督延伸至職務犯罪的調查階段。2018年11月,最高人民檢察院頒布了《關于人民檢察院立案偵查司法工作人員相關職務犯罪案件若干問題的規定》,明確列舉了14 類自偵案件的管轄范圍,這再次排除了對職務犯罪案件進行法律監督的可能性。

一般來說,在刑事偵查中引入外部第三方監督力量,有助于防止國家權力對個人權利造成不成比例的侵犯。與普通案件相比,職務犯罪是智能型、高隱秘型犯罪,開展調查的進路一般是從所掌握的案件線索和犯罪嫌疑人的職務行為入手, 廣泛收集有關證據, 查出犯罪事實。?職務犯罪的特點決定了其偵查破案難度比普通案件要高,調查機關對于策略、措施和技術的需求程度也就越強。“從寬處罰”可以鼓勵被調查人自動投案并配合調查,從而提高職務犯罪的偵破效率。但在“認罪認罰”和“從寬處罰”的單向度體系中,被調查人沒有自我選擇和決定是否能夠獲得從寬處罰的機會,也沒有律師或值班律師的有效介入,認罪認罰制度很容易成為監察機關破案的抓手。此時,無辜的被調查人可能為了獲得從寬處罰而虛假認罪,調查人員也可能違反法律規定降格處理案件,導致認罪認罰成為暗地“協商”的籌碼。監察機關身兼黨紀、政紀和刑事的調查權限,游離于外部監督的調查成為了事實上的“法外空間”。

二、制度缺陷的表現:“三高”和“一高”現象的定性描述和定量分析

被追訴人自愿、合法、真實的認罪認罰是審前程序的繁簡分流和庭審程序簡化的正當性基礎。無論是英美的辯訴交易,還是德國的認罪協商,本質上不可避免地存在一些“引誘”、“脅迫”的策略和成分,法律規制的重點是將這些風險控制到最低程度。在我國職務犯罪中,由于案件本身的偵辦難度和調查程序的封閉性,調查人員難以把握認罪認罰中“協商”的范圍和程度,容易產生脅迫、欺騙、誘供等非法取證問題。調查程序是整個刑事程序的上游,上游程序中的違法行為會對下游程序產生持續影響,具體表現為被調查人可能改變先前供述,申請排除非法證據,并在一審宣判后提起上訴。

在行賄、受賄等對合犯罪案件中,翻供、排非和上訴的可能性都明顯高于普通案件,這是認罪認罰的制度缺陷在下游程序引發的“三高”現象。在追訴受賄人的案件中,法庭一般會采納行賄人的證言,這些證言又將成為追訴行賄罪的重要證據。作為關鍵證人,行賄人因作證而被追究刑事責任,導致他們在一審中經常翻供并申請排除非法證據,一審定罪以后也經常提起上訴。?“三高”現象產生的一個重要原因在于,認罪認罰制度在監察調查過程中出現了問題。我國的認罪認罰改革為行賄人提供了協商空間,但調查人員無法對可能判處的刑罰作出明確承諾,更多是將“從寬處罰”作為一種偵查策略,以此達到獲取有罪證據、提高破案效率之目的。同時,由于缺乏同步錄音錄像等保障調查過程透明、合法的機制,導致職務犯罪案件的偵辦中普遍存在不受規制的“交易”。?一旦行賄人對可能判處的罪名和刑罰存在異議,就會在審判階段當庭翻供,控訴調查人員以欺騙、引誘等方式迫使其認罪認罰,進而申請排除非法證據并在一審后提起上訴。

監察制度改革尚只有三年有余,對于職務犯罪的被調查人在調查階段認罪認罰,之后翻供并要求排除非法證據的情形,中國裁判文書網上沒有典型案例。而且,即使他們提出調查人員存在違法取證行為并申請排除非法證據,法院一般以不屬于刑事訴訟的階段為由而拒絕啟動審查程序。所以,我們難以通過定量統計來深入反映上述對合犯罪案件中的“三高”現象。但是,我們通過裁判文書網對特定職務犯罪案件的上訴情形進行統計后,發現認罪認罰的制度缺陷導致下游程序中出現了上訴率升高的“一高”現象。我們選取最主要的兩類職務犯罪,貪污賄賂罪和瀆職罪,通過多個層面的對比,發現自監察制度試點改革以來,監察機關處理的案件的上訴率普遍較高,而且,認罪認罰的被調查人比普通案件中認罪認罰的被告人更可能提起上訴。

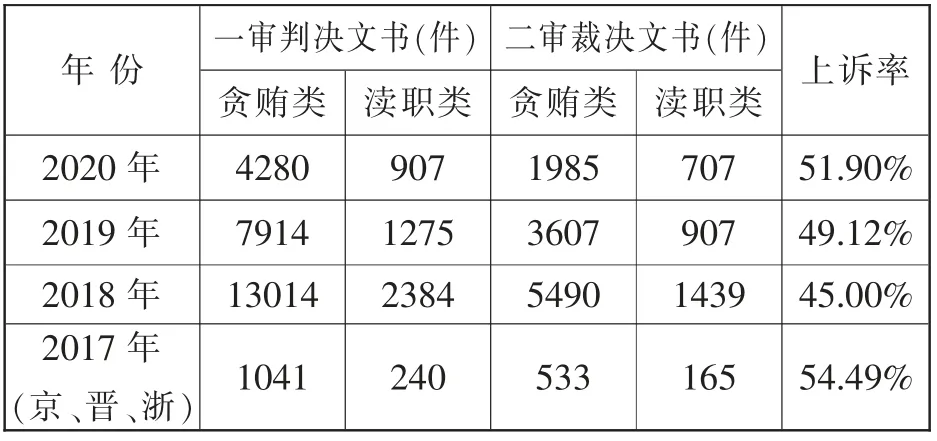

具體來看,自2017年監察制度改革至2020年底,我們通過一審判決文書和二審判決和裁定文書之間的比率,來估算全部貪瀆類案件的上訴率(表一)。另外,我們增加搜索關鍵詞“認罪認罰”,來統計同一時期人認罪認罰的貪瀆類案件的上訴率(表二)。

表一 2017-2020年貪瀆類案件的上訴率(%)

表二 2017-2020年認罪認罰貪瀆類案件的上訴率(%)

表二 2017-2020年認罪認罰貪瀆類案件的上訴率(%)

年份一審判決文書(件)二審裁決文書(件)上訴率貪賄類 瀆職類 貪賄類 瀆職類2020年227736247713123.04%2019年2017283196289.74%2018年2017年(京、晉、浙)658 29 58 1 88 2 50 12.99%NA

結合表一和表二,我們可以從多個角度來觀察貪瀆案件的上訴率。第一,與普通案件相比,貪瀆案件的被調查人更加不滿意監察機關處理的案件。我們以同樣的統計方式,得出2017年至2020年全部刑事案件的上訴率分別是11.72%、13.18%、13.14%和11.86%,這一數據和前些年的上訴率基本一致。但2017年至2020年貪瀆案件的上訴率卻高達50%左右(表一)。上訴具有糾正錯誤、救濟權利等多項功能,被定罪之人提起上訴就表明他們對一審裁決不服,貪瀆案件的上訴率超出平均值的四倍之多,說明被告人更加質疑監察機關處理的案件的質量。第二,從表一和表二對比來看,認罪認罰的貪瀆案件的上訴率在10%至20%左右,而全部貪瀆案件的上訴率卻高達50%左右,這說明認罪認罰制度在實際案件處理中確實發揮了一定的服判息訴、優化資源配置的效果。第三,從2018年至2020年三年數據來看,認罪認罰的貪瀆類案件的上訴率普遍高于同一時期全部認罪認罰案件上訴率的平均值。周強院長在《認罪認罰制度試點工作情況的中期報告》中指出,被告人認罪認罰后的上訴率僅為3.6%,最高人民法院編寫的《認罪認罰從寬制度試點總結報告》顯示,截止2018年9月,18 個試點地區認罪認罰案件的上訴率約為3.35%,故認罪認罰案件的上訴率總體維持在3%至4%左右,而在2018年、2019年和2020年認罪認罰的貪瀆案件中則高達12.99%、9.74%和23.04%。這說明在貪瀆案件中認罪認罰改革的效果不如其他案件,被調查人更可能對審前達成的認罪認罰“協議”或一審判決不服。

在“以審判為中心”的改革中,普通程序正向正當化、法治化、復雜化的方向發展,庭審實質化帶來的“繁者更繁”必然要求“簡者更簡”。作為“以審判為中心”改革的必要組成部分,認罪認罰改革之初衷是通過控辯雙方對罪名、量刑的“協議”來達到簡化程序、從寬處罰之效果,并實現司法資源的優化配置。最高人民法院總結得出的認罪認罰案件的上訴率較低,說明改革初具成效。但在職務犯罪的調查階段引入認罪認罰制度后,仍有相當一部分被告人對認罪認罰的“協議”和一審判決表示不服。我們梳理上訴理由時,發現大部分被定罪之人在認罪認罰后都以量刑過重為由提起上訴,這表明他們對調查階段的“協議”提出了或多或少的質疑。需要指出的是,在普通案件中,同樣有大量認罪認罰的被告人為了逃避監所服刑而僅以量刑過重為由上訴,但這些案件大都是輕罪案件,而且沒有造成全部案件上訴率的明顯升高。我們根據《中國法律年鑒》展開補充統計,發現從2015年至2019年全部案件的上訴率一直維持在13%至14%之間。所以,被告人心存僥幸式的上訴不是職務犯罪案件上訴率居高不下的重要理由。

上訴率的升高是下游程序中的一個現象,其問題本質源于達成認罪認罰“協議”的上游程序。絕大多數被定罪之人的上訴都提出量刑過重,表明他們沒有獲得最初認罪認罰時預想的結果。與普通案件中“認罪認罰”和“從寬處罰”之間雙向度構造相比,職務犯罪案件中單向度的構造表明被調查人不具有完整的選擇權和決定權,在達成“協議”過程中處于不平等的地位,這更易刺激他們在一審宣判后向二審法院尋求救濟。而且,律師和檢察機關無法介入監察調查階段,在達成認罪認罰“協議”的關鍵階段,被調查人處于身陷囹圄、孤立無援的狀態,面對占據資訊和實力絕對優勢地位的調查人員,所作的認罪認罰自愿性、合法性和真實性難以得到有效保障。雖然檢察機關和法院應再次審查認罪認罰具結書,但在職務犯罪案件的上訴中,我們極少發現上訴針對的是檢察機關的量刑建議或法院的一審程序。質言之,上訴指向的大都是監察調查階段。因此,在很大程度上,調查階段中認罪認罰的制度缺陷給下游程序中的“三高”或“一高”現象埋下禍端。

三、制度完善的初步思路

認罪認罰從寬制度貫穿于刑事訴訟的整個過程,其在職務犯罪案件調查階段的依法適用不僅能在調查階段發揮提高效率、保障權利的作用,也有助于保障下游程序中案件處理的質量。在全面推進依法治國的改革語境中,我們不能為了反腐而不擇手段、不問是非、不計代價,而要遵循法治原則和人權保障的底線要求。因此,有必要從四個方面在監察調查階段對認罪認罰制度進行完善。

(一)調查人員的告知義務

職務犯罪的被調查人往往處于人身自由被限制或剝奪的狀態,在目前“認罪認罰”和“從寬處罰”單向度的制度設計中,他們處于信息資訊的劣勢。為確保他們權利處分的明知、自愿以及決策的理性化,必須充分滿足他們的知情權,讓其盡可能獲知與自己利益相關的各種信息。鑒于公權力主體與被調查人之間存在較大的實力差距與資訊落差,保障被調查人知情權的基本策略是課以公權力主體相應的告知義務。在認罪案件的處理機制中,英美和德國均以保障認罪的自愿性為前提,賦予被追訴人沉默權和獲得律師幫助的權利,同時要求司法機關承擔相應的告知義務。德國更是特別要求在進入協商程序時,應當告知當事人,任何時候都可以提起上訴,同時,任何聲明放棄(法律救濟)的行為都是無效的。我國《刑事訴訟法》要求偵查人員在訊問嫌疑人時應告知訴訟權利,檢察機關在審查起訴環節應再次告知權利并聽取其辯護人或值班律師的意見,確保嫌疑人知悉認罪認罰的性質和后果。在法庭審理階段,為了保障“底線正義”并堅持“法官保留原則”,法庭又將進行第三次權利告知并對認罪認罰的自愿性、真實性和合法性進行司法審查。可見,在普通案件中,《刑事訴訟法》以公檢法的三重告知義務來確保被追訴人在明知、明智的狀態下對實體和程序權利作出處分。這有助于防止辦案機關過分追求訴訟效率而造成錯誤的事實認定或司法不公,同時為程序簡化提供正當性基礎。在職務犯罪中,鑒于調查程序的封閉性和偵破案件的急迫性,被調查人的主體地位和訴訟權利更易受到侵犯,此時,若要以認罪認罰來鼓勵如實供述并配合調查工作,則首先要對調查人員課以告知義務,告知被調查人員《監察法》第31 條的規定,特別是可以獲得從寬處罰的四種情形,以此幫助他們正確認識和評估自己的行為,并對是否可以獲得從寬處罰有一定的預期。在強化告知義務的同時,也要改變“認罪認罰”和“從寬處罰”之間的單向度設計,參照《刑事訴訟法》第201 條要求檢察機關在審查起訴時“一般應當”采納監察機關提出的從寬處罰的建議。“認罪認罰”和“從寬處罰”的雙向度規定能夠強化被調查人的主體地位,也能規范監察機關在封閉調查環境中的權力運作,實現有效反腐和保障權利的雙重目標。

(二)律師或值班律師的有效幫助

在英國,如果被告人因受到壓力和威脅作出有罪答辯,就剝奪了其自由選擇權,應被視為自始沒有任何答辯,所有后續的程序都是無效的。在我國推進“以審判為中心”和認罪認罰從寬制度的改革中,審前和一審程序日益呈現出多元化、精細化的發展趨勢,案件的嚴重程度和被追訴人是否認罪成為了程序適用的兩條重要線索。在繁簡分流的程序改革中,被追訴人的程序選擇權的重要性日益突出。律師或值班律師盡早介入資訊不平等的偵查或調查階段,有助于確保被追訴人在明知、明智的狀態下行使程序選擇權并簽署認罪認罰具結書。此外,從整個訴訟程序來看,一旦被追訴人選擇認罪認罰,那么在后續程序中就喪失了無罪辯護的機會,程序從簡會壓縮辯護的空間。所以,律師的有效幫助被視為是保障認罪認罰自愿性和合法性的一個重要機制。相應地,在職務犯罪案件調查之初,應當允許律師或值班律師介入并提供必要的法律幫助,減少監察調查活動中的違法行為,確保認罪認罰系被調查人真實意愿的產物。

鑒于職務犯罪的特殊性,我們可以對律師或值班律師介入案件的范圍和方式作出一些特殊規定。第一,因職務犯罪的不同類型而作進一步區分。在監察試點改革前,《刑事訴訟法》對律師介入職務犯罪作了一定限制,例如,律師會見危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、特別重大賄賂犯罪案件的嫌疑人,需經偵查機關許可。《關于適用認罪認罰從寬制度的指導意見》第12 條也規定,值班律師在偵查期間會見危、恐類案件的嫌疑人時,應經偵查機關許可。這些限制性規定可以引入監察調查。對于普通職務犯罪,應允許律師或值班律師介入并按照《刑事訴訟法》第36 條提供法律咨詢、程序選擇建議、申請變更強制措施等法律幫助。對于特別重大賄賂犯罪案件,可以規定會見必須經調查機關批準;對于涉及危害國家安全、恐怖活動等性質極為特殊的職務犯罪或共同犯罪案件,可禁止律師介入調查階段。第二,因留置場所的不同而區分規定律師介入的時間和方式。目前留置點采雙軌制,包括看守所內劃分出的特定區域和看守所外的專門留置點。看守所內的留置可以和值班律師制度銜接起來,被調查人在第一次被采取留置措施之日起,調查人員應履行告知義務,特別是告知可以獲得值班律師的幫助。對于留置點在看守所以外的,調查人員也應告知認罪認罰的相關規定,但為兼顧反腐需求,現階段可先由各級監察機關設立的法律顧問或公職律師為被調查人提供法律幫助,在未來時機成熟時,再考慮被調查人聘請律師權的實現。這種漸進式的改革可以減少阻力,為在職務犯罪中探索完善認罪認罰從寬制度提供空間。

(三)內外雙重監督機制

《監察法》第6 條明確要求“有效制約和監督權力”,中央也意識到了監督監督者的必要性。本文提出從內外雙重視角來強化職務犯罪案件調查階段的監督機制。一是內部監督。《監察法》第55條要求通過設立內部專門的監督機構等方式,加強對監察人員執行職務和遵守法律情況的監督。這種內部控權模式又可進一步分為橫向和縱向兩種思路。在橫向層面,可以參照檢察機關內部偵查和監督的職責劃分,規定監察機關的調查權和監督權由不同部門行使。目前,職務犯罪的調查工作由監察機關的調查部門承擔,案件在調查結束后會轉呈審理部門進行審核把關,審理部門認為證據合法、事實清楚且定性準確的,才能移送檢察機關審查起訴。然而,辦案職能部門的配合流暢,監督的意識和效果卻值得商榷。因此,我們可以在監察機構內部設置相對獨立的黨紀政紀調查部門與刑事調查部門,前者遵守《監察法》約束,后者應與其他偵查機關一樣,受到刑事訴訟法的約束,并達到刑事偵查所要求的程序保障水平。在縱向層面,除采取留置措施、認罪認罰的確認需經上一級監察機關批準外,達成認罪認罰的過程、內容和相關調查人員都要向上一級匯報,以此保障被調查人的合法權利并確保其認罪認罰的自愿性以及供述的合法性和真實性。

二是外部監督。德國聯邦憲法法院要求檢察機關發揮關鍵作用,監督協商程序的合法性,檢察機關不僅有責任否定違法的控辯協商,更有義務通過上訴來質疑建立在協商基礎上的一審判決。在我國普通案件中,檢察機關在適用認罪認罰中處于主導地位,通過審查認罪認罰具結書來對偵查階段進行有效監督。《監察法》第4 條要求監察機關辦理職務違法和職務犯罪案件,應當與審判機關、檢察機關、執法部門互相配合,互相制約。檢察機關在審查起訴中對監察機關調查活動合法性的司法審查是實施法律監督的重要方式。檢察機關對職務犯罪中的認罪認罰具結書進行審查后,認為認罪認罰自愿性或調查活動合法性存在疑問的,應當退回監察機關補充核實,確保認罪認罰依法適用,并對監察機關的調查活動進行事后監督。此外,對于看守所內的留置措施,被調查人除可以獲得值班律師幫助外,還可以向檢察機關提出申訴和控告,檢察機關應及時審查并作出相應處理。需要指出的是,德國的認罪協商程序不僅要求記錄協商的結果,還要記錄協商的整個過程,如果違反記錄和過程透明的要求,就構成了上訴理由。我國《監察法》對被調查人認罪認罰情況的文本記載未做專門規定,實務中監察機關很少將被調查人的認罪認罰情況進行專門的文書記錄并移交檢察機關。為充分保障被調查人權利,并防止他們在后續程序中無端翻供,我們應要求調查機關對調查訊問的過程予以記錄,檢察機關在審查起訴階段應對筆錄進行實質審查。事先記錄和事后審查相結合能夠讓檢察機關最大限度地發揮法律監督的職責。

(四)其他配套制度

第一,以非法證據排除規則來指引、規范調查機關的取證行為。《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》(以下簡稱《紀檢監督執紀規則》)第43 條和《監察法》第40 條都明令禁止刑訊逼供等非法取證方法,但辯護方在審查起訴或審判階段提請排除調查階段所獲之非法證據時,并無明確依據,實務中法院一般對此問題予以回避。鑒于監察調查具有啟動刑事追訴的效果,且《監察法》第33 條已經要求監察機關在收集、固定、審查、運用證據時,應當與刑事審判關于證據的要求和標準相一致,故應要求監察機關參照《刑事訴訟法》中非法證據排除規則的規定,以此規范自身調查行為,優化監察調查的程序環境,并為監察證據和刑事證據的銜接提供正當性。檢察機關在審查起訴階段發現存在刑訊逼供等非法取證行為的,應當按照《刑事訴訟法》等相關規定處理。

第二,明確全程錄音錄像的要求。《紀檢監督執紀規則》第48 條和《監察法》第41 條要求全程錄音錄像,這能夠規范調查活動,減少調查人員不當使用調查措施的可能性。但目前這項要求僅限于“嚴重違紀或違法、犯罪活動”,或者只針對調查中“重要的取證工作”,對案件嚴重性或取證重要性的判斷使得全程錄音錄像制度的涵蓋范圍有限。故有必要刪除范圍限制,要求所有職務犯罪的調查中一律全程錄音錄像,不得剪輯、剪錄,破壞錄音錄像的完整性和真實性。全程錄音錄像的要求可以與非法證據排除規則銜接起來,參照《人民法院辦理刑事案件排除非法證據規程(試行)》第26 條的規定,未依法對訊問進行全程錄音錄像取得的供述,或訊問錄音錄像存在選擇性錄制、剪接、刪改等情形的,應排除相關證據。這可以倒逼調查人員檢視自己的行為,而且,檢察機關在辯護方申請排除證據時,也能以錄音錄像來證明調查活動的合法性。

第三,保障被追訴人撤回認罪認罰的權利。在監察機關調查完畢并將案件移送審查起訴后,檢察機關和法院都應特別告知被追訴人有權撤回認罪認罰,以防止先前違法行為持續影響認罪認罰的自愿性。一旦被調查人選擇撤回認罪認罰,法檢需向其說明撤回的效果,包括可以被采取羈押措施、不再享受量刑優惠等。撤回認罪認罰后,檢察機關應進行補充收集證據和其他調查工作,以確保案件達到證據確實、充分的起訴標準。需要指出的是,被調查人撤回認罪認罰的時限應限定于一

第四,法院有權撤銷認罪認罰,并及時變更程序。在美國有罪答辯的聽證程序中,被告人經常是按照律師起草的樣本,向法官作出簡短的事實陳述。認罪答辯的事實基礎審查很薄弱,法官不會進行有效的審查,而是僅僅簡單地詢問控辯雙方是否存在答辯的基礎事實,法院聽證程序的作用微小。有鑒于此,美國特別強調上訴法院的審查監督職責。我國一審法院發現存在認罪認罰不自愿、不合法或不真實或者《刑事訴訟法》第201 條的情形時,有權撤銷認罪認罰,認定“協議”自始無效,并將案件轉換成普通或簡易程序進行重新審理。二審法院啟動審查程序后,應再次著重審查認罪認罰“協議”以及一審程序的合法性,若存在剝奪或限制當事人法定訴訟權利等 《刑事訴訟法》第238 條規定情形的,應當撤銷原判,發回重審,以此發揮上訴審之監督和救濟功能。

注釋:

②鄭自飛、李美福:《監察機關行使認罪認罰“從寬建議權”的風險及控制》,《警學研究》2019年第4 期。

③陳光中、邵俊:《我國監察體制改革若干問題思考》,《中國法學》2017年第4 期。

⑤See J.F.Nijboer & W.J.J.M.Sprangers,Harmonisation in Forensic Expertise: An Inquiry into the Desirability of and Opportunities for International Standards,Amsterdam:Thela Thesis Press,2000,p.301.

⑦參見中共中央紀律檢查委員會等編寫:《〈中華人民共和國監察法〉釋義》,中國方正出版社2018年版,第191頁。

⑧楊立新:《認罪認罰從寬制度理解與適用》,《國家檢察官學院學報》2019年第1 期。

?Thomas Weigend,The Decay of the Inquisitorial Ideal: Plea Bargaining Invades German Criminal Procedure,in John Jackson et al.(ed.),Crime,Procedure and Evidence in a Comparative and International Context,Oxford: Hart Publishing,2008,p.47.

?Iowa v.Tovar,541 U.S,77 (2004),p.87.

?沈德詠主編:《嚴格司法與訴訟制度改革》,法律出版社2017年版,第151 頁。

?Susan Klein et al.,Waiving the Criminal Justice System: An Empirical and Constitutional Analysis,52 Am.Crim.L.Rev.73 (2015),pp.111~112.

?胡銘、張傳璽:《認罪認罰從寬制度中的法律監督》,《昆明理工大學學報(社會科學版)》2017年第2 期。

?朱孝清:《職務犯罪偵查措施研究》,《中國法學》2006年第1 期。