粉筆里的化

石邵峰

粉筆里居然有微化石?

雪白的懸崖矗立在英國南部的蘇塞克斯海岸上。日復一日拍打崖壁的潮水,從懸崖上剝落下松散的白堊(石灰巖)。這些白堊被當地的手工匠人撿回家去,制作成當地特色紀念品——白堊象棋子,深受觀光客喜愛。白堊質軟,同時質地細膩,不像石膏那么易碎,因此很適合雕刻和打磨。在19世紀和20世紀,當地的白堊主要被用于制作粉筆。在當時,英國的教師和股票經紀人對出自蘇賽克斯海岸的粉筆贊不絕口,因為這種粉筆在書寫時比石膏粉筆掉粉更少,手感也更好。

即便你用過白堊粉筆,你也可能不知道這些粉筆其實是浮游生物的外骨骼化石。白堊是一種非晶質石灰巖(碳酸鈣),屬于生物成礦,生成白堊的浮游生物名為“顆石藻”。

19世紀40年代,德國博物學家艾倫伯格首次描述了這種出現在多種白堊構造中的微生物化石。約20年后,英國生物學家赫胥黎在北大西洋一條海底電纜周圍的沉積物中發現了同樣的微生物化石,赫胥黎將其命名為“顆石藻”。僅僅過了幾年,科學家便發現顆石藻不僅存在于白堊構造和海底,而且幾乎遍布今天全世界的熱帶海洋表面,是一類廣泛分布的微藻。

用礦物武裝自己

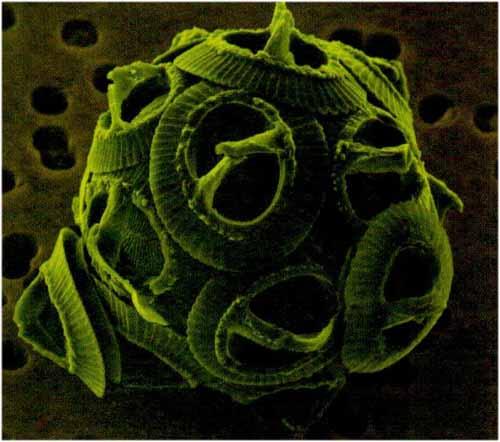

一個完整的顆石藻直徑只有幾微米,一枚縫衣針的針孔寬約0.5毫米,也就是說,100多枚顆石藻排成一列,才勉強能達到這個寬度。由于顆石藻實在太小,要想看清楚它們,必須借助電子顯微鏡。常見顆石藻的石球殼由一個個雙層的車輪狀鈣板組成,因此顆石藻也叫鈣板藻。構成顆石藻鈣板的是碳酸鈣。通過偏光顯微鏡,科學家確定了這種碳酸鈣的具體形式是方解石晶體。

一般來說,每個顆石藻由6~30片鈣板組成的石球殼包裹。單個鈣板的形狀除了車輪形,也有菱形、喇叭形和盤碟形等多種形狀。硅藻利用二氧化硅制成硅制外殼是為了保護自己,顆石藻制造石球殼也出于同樣的目的。海洋中的噬菌體病毒不但威脅海洋細菌,也威脅顆石藻等微藻。然而,噬菌體如果要入侵顆石藻,就必須穿過石球殼的層層鈣板,才能接觸到顆石藻的細胞,因此,石球殼能夠有效保護顆石藻。也有科學家認為:方解石鈣板能讓原本穿過顆石藻細胞的太陽光發生散射,增加顆石藻接收到的陽光;同時,過于強烈的陽光會被鈣板直接反射回去,以減輕強日照對顆石藻細胞的損傷。

顆石藻屬于真核生物(有細胞核),在細胞核外側有兩個大型色素體,是顆石藻進行光合作用的細胞器。大多數顆石藻靠光合作用生存,也有的顆石藻會捕食海水中的細菌或更小的藻類。顆石藻細胞的前端有兩根用于游動的鞭毛,有些顆石藻雖然有鞭毛,但無法游動。當顆石藻死亡后,它們的細胞會逐漸分解,石球殼沉人海底,逐漸堆積,礦化后形成白堊。白堊的堆積速度十分緩慢,在最理想的情況下,每100年只能增加1厘米厚度。作為海洋沉積物的年代標志之一,顆石藻化石對尋找石油資源有著重要意義。

隨著人類活動造成大氣二氧化碳含量增加,二氧化碳溶解人海水形成的碳酸嚴重威脅著顆石藻的生存。顆石藻的生命活動離不開碳酸鈣形成的鈣板,而酸性的海水會溶解碳酸鈣,使顆石藻無法合成鈣板。對于某些顆石藻來說,海水酸化帶來的后果是致命的。

見證海洋時期

當初由顆石藻外骨骼在海底堆積形成的白堊,為何今天會成為海岸上屹立的懸崖?其實,組成地殼的板塊隨時都在移動、拉扯、分裂、碰撞,這個過程在我們看來十分緩慢,但千百萬年后也能化滄海為桑田。在海洋型地殼和大陸型地殼的交匯地帶,一部分地殼向地殼深處俯沖,另一部分地殼順勢被抬升。數億年后,原本堆積在海底的白堊被逐漸抬升,成為白堊崖。

白堊構造的這種形成過程,也能告訴人們某些地區的海洋歷史。北美大平原是一個覆蓋美國中部大部分地區的廣袤平原,那里平坦的地勢和肥沃的土壤非常適合開展農業。然而,北美大平原有多處白堊地貌,例如位于美國堪薩斯州西部著名的白堊谷。北美大平原在1.45億至6600萬年前是一片名為“西部內陸海道”的內陸海。如今那里土壤肥沃,全是因為大量的海洋生物沉積物堆積和入海河流一路沖刷山體帶來的礦物質。

在遙遠的過去,顆石藻的外骨骼以每年約0.036毫米的速度在西部內陸海道的海底堆積。后來,這些白堊被掩埋在年代較晚的沉積層下,在壓力作用下巖石化。經過流水侵蝕,這些本來被掩埋的白堊巖又重見天日,并在風化作用下形成白堊谷特殊的風化地貌:每個風化白堊巖高約25米,外表圓潤。在白堊巖的表面,科學家發現了包括蛇頸龍化石、雙殼類化石等在內的諸多海洋動物化石。在不同時期,顆石藻外骨骼沉積速度也不盡相同,這種差異在白堊巖上留下層狀結構,每個白堊巖有60~80層。這些白堊巖是海洋時期的見證者。