鏡像訓練結合運動想象療法對腦卒中患者上肢運動功能康復治療的效果分析

周蘭蘭

(新疆維吾爾自治區中醫醫院<新疆醫科大學附屬中醫醫院>康復科 新疆 烏魯木齊 830000)

腦卒中是神經系統常見疾病,好發于中老年人,具有較高的致殘率和病死率,嚴重影響患者的生命安全和身體健康[1]。經臨床調查發現[2],在腦卒中存活的患者中近七成以上存在不同程度的功能障礙,如運動、言語、吞咽等,其中肢體功能偏癱是腦卒中患者最常見的后遺癥,更是造成患者喪失勞動和工作能力,影響其正常生活,降低其生活質量的主要因素,故而早期的康復訓練對促進患者肢體功能的恢復,提高患者的生活質量有重要意義。在既往的康復訓練過程中臨床主要以物理療法、運動療法為主,而近年來,鏡像訓練療法(mirror therapy,MT)、虛擬現實技術等新型康復技術在臨床的應用日常廣泛;除此以外,運動想象療法(mental practice with motor imagery, MPMI)也是一種與患者主動運動密切相關的康復手段,但該方式要求患者具備較高的想象力,通常單一使用無法得到滿意的療效[3]。基于此點,本研究將MPMI 與MT 聯合使用,觀察其在腦卒中患者的中的應用價值,報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年1 月—2020 年6 月本院收治的84 例腦卒中患者為研究對象。采用均等單盲法將研究對象分為兩組,各42 例。對照組中男性26 例、女性16 例,年齡55 ~78 歲、平均(65.89±4.21)歲,病程15 ~78 d、平均(35.22±5.14)d,偏癱肢體:左側25 例、右側17 例,腦卒中類型:腦梗死28 例、腦出血14 例;結合組中男性27 例、女性15 例,年齡54 ~75 歲、平均(65.27±4.25)歲,病程12~76 d、平均(35.02±5.08)d,偏癱肢體:左側26 例、右側16 例,腦卒中類型:腦梗死29 例、腦出血13 例。兩組一般資料比較差異有統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:(1)均符合《中國腦卒中早期康復治療指南》[4]中關于腦卒中的診斷標準,并且經MRI 和顱腦CT 等影像學檢查證實;(2)患者對其自身的康復治療方式均知情,并簽署知情同意文書;(3)患者臨床資料完整;(4)患者意識清楚、無認知障礙、依從性和配合度較高。排除標準:(1)患者合并嚴重心臟、肝臟或腎臟功能病變;(2)患者患有嚴重的關節疾病,腦卒中發病前已存在肢體功能障礙;(3)患者患有精神系統疾病或智力障礙;(4)患者因其他疾病造成的上肢和手部畸形。

1.2 方法

對照組在常規訓練基礎上實施MPMI:首先評估患者的運動覺和視覺想象力,告知患者MPMI 的具體內容和需要患者配合的地方;先由康復治療室進行示范,講解運動感覺、運動肢體部分和想象的動作,隨后讓患者閉目仰臥在床上,根據患者確定好的想象內容,在背景音樂中聽取上肢訓練動作指令,如抓、握、屈、伸以及關節的旋轉、屈曲和伸展等,讓患者將所有動作獨立想象一遍,最后給予患者1 ~2 min 放松,緩慢睜開眼睛。

結合組在常規訓練基礎上聯合實施MPMI 和MT:將患者安置在安靜、色調單一的房間中,去除患者上肢佩戴的飾品,在桌面上放置鏡盒,要求患者監測上肢的鏡像與患側上肢鏡像重合,聽取康復治療師的指令,模仿康復治療師的動作進行上肢運動,逐步完成搬運木塊、杯子、球類等物體以及抓、捏等手部動作,并且進行拇指對指、腕關節屈曲、背伸以及旋轉等動作;患者在訓練期間其目光需始終注視健側上肢和健側上肢的鏡像,待完成鏡像訓練后,撤去鏡盒,讓患者稍事休息,在原定姿勢下根據康復治療師的指令對患側肢體鏡像運動想象。兩組患者均每次訓練30 min,每周連續訓練5 次,連續訓練4 周。

1.3 觀察指標

分別于治療前和治療后參考上肢動作研究量表(ARAT)和Fugl-Meyer 評測法(FMA)[5]評價患者的上肢運動功能,其中ARAT 包含19 條細則,均采用0 ~3分4 級評分法進行評價,0 分表示無法完成動作、3 分表示正常完整的完成動作,總分為57 分,分值越高表示上肢運動功能越好;而FMA 評分包含上肢運動功能10 個方面共計33 條細則,均采用0 ~2 分3 級評分法進行評價,總分為66 分、分值越高表示上肢運動功能越好,對比兩組治療前后評分差異;另外同樣與治療前和治療后參考改良Bathel 指數評分量表(MBI)[6]評價患者日常生活活動能力,量表共計10 項內容,滿分為100 分,分值越高表示患者的日常生活活動能力越好,對比兩組治療前后評分差異。

1.4 統計學方法

采用SPSS 23.0 統計軟件分析處理,計量資料以均數±標準差(x-± s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料以率[n(%)]表示,兩組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 比較兩組上肢運動功能

兩組治療前ARAT 評分和FMA 評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組評分對比差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

2.2 比較兩組日常生活能力

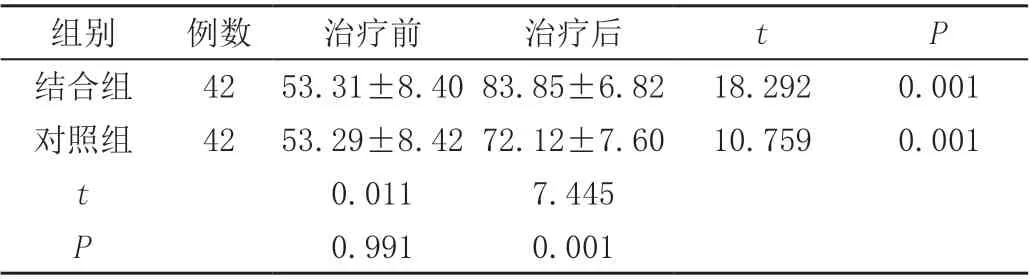

兩組治療前MBI 評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組評分對比差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組日常生活能力比較(x- ± s,分)

3.討論

腦卒中患者具有極高的致殘風險,促進腦卒中患者上肢運動功能的恢復對提高其日常生活能力,改善患者生活質量有重要意義。經研究發現[7],腦卒中患者發病后3 個月使其康復治療的黃金時期,通過有效的康復治療干預措施可以有效改善患者的肢體功能障礙,促進其肢體功能的恢復,進而有效改善患者的生存質量。

經本研究發現,聯合實施MPMI 和MT 訓練的結合組其上肢運動功能兩項量表(ARAT 和FMA)評分均高于單純采用MPMI 訓練的對照組,差異有統計學意義(P<0.05),該研究結果與曲斯偉[8]研究結果一致,鏡像訓練引導的運動想象療法組治療后ARAT 評分和FMA評分均高于單純的運動想象療法組,差異有統計學意義(P<0.05),由此可見,聯合實施MPMI 和MT 訓練在促進腦卒中患者上肢運動功能恢復方面效果更勝一籌。究其原因可以發現。在實施MPMI 過程中無需進行額外的運動輸出即可激活患者腦內感覺運動相關區域,獲得與主動訓練和被動訓練相似的效果。對于腦卒中患者而言,MPMI 還屬于一種特殊的運動功能狀態,存在于人體的記憶中,可以通過激活運動記憶中樞,遵循中樞運動控制原則進行訓練,從而有助于促進患者上肢運動功能的恢復。但該方式受個人運動想象能力的不同的影響,患者的訓練效果也不盡相同。在此基礎上再配合MT 訓練方式在腦卒中患者的康復訓練中可以激活患者的小腦功能、視覺記憶功能和腦部的患側肢體的主要運動區,在臨床實踐的過程中可以先觀察健側活動在鏡中的成像,并憑此激發患側肢體的運動,確保兩側肢體的同源性肌肉可以進行對稱性運動,進而激活兩側大腦半球的相似神經網絡,避免神經功能的重組,減少皮質間的抑制,并且借助觀察進行運動理解、模仿和學習過程更可以有效促進運動功能的恢復[9]。

綜上所述,對腦卒中患者先通過MT 訓練再結合MPMI訓練可以給予患者一種患肢“正常”運動的視覺反饋,而先觀察再想象的模式還可以有效避免患者正常的運動想象能力受到影響,從而達到患側肢體和健側肢體同步訓練的目的,有效促進患者上肢運動功能的恢復,臨床康復訓練效果顯著。