《花山》實景演出,喚醒千年的無字天書

林涵

兩千多年前的神秘花山巖畫,人們渴望去讀懂它更多的故事。

如果說,看花山巖畫時,那種觸動是靜水流深似的,那么,看《花山》實景演出,那種觸動則是熱烈而直接的。

當女巫齊刷刷地出現,端坐在懸崖邊上,彈起猶如天籟般的神秘天琴之音時,我還是瞬間被震撼到。即使,我已經看過2次這臺大型實景演出《花山》。

花山巖畫,

跨越國界的文化共鳴

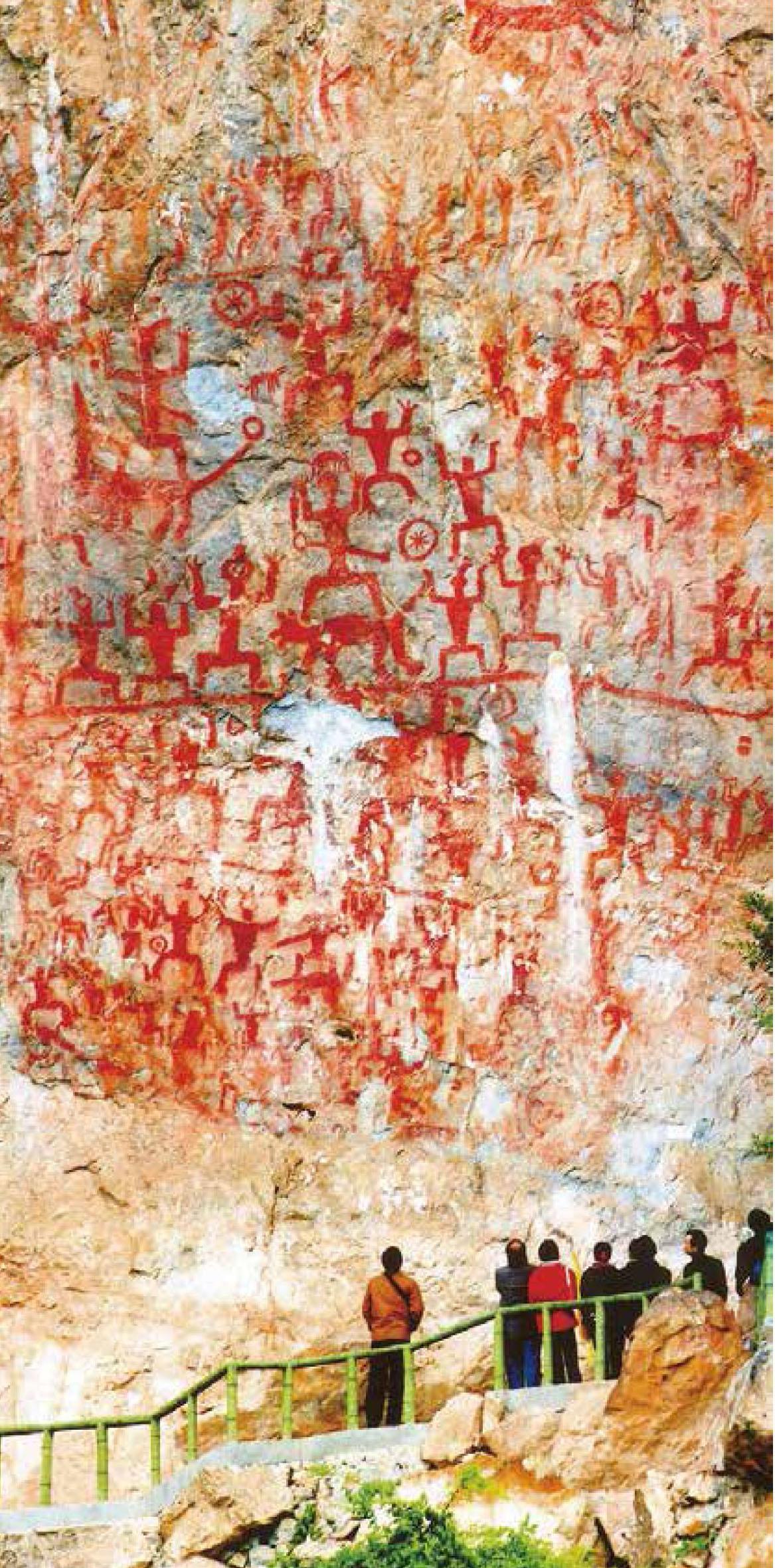

2016年,廣西左江花山巖畫申遺成功,填補了中國巖畫類世遺項目空白。在這之前,世界對花山巖畫的知曉,非常有限。人們在那千年巖畫下的山間地頭江上耕作捕魚,一代又一代,崖壁上的那些赭色的紅人,就這樣俯瞰著它們腳下的駱越后人。那些神秘的壁畫,是當地人頭頂上的神明和信仰。

作為亞洲東南部規模最大的巖畫群,“左江花山巖畫”集中分布在105公里長的左江兩岸的崖壁上。38個巖畫點、109處、4050個造型各異的圖案,由戰國至東漢時期生活在左江兩岸的壯族先民駱越人所繪制。他們以“蹲式人形”為基礎符號,描繪了當時人們的祭祀活動,反映出人類尊重生命、敬畏自然的精神追求。

歲月不語,青山如斯。明江悠悠,乘船順流而下,江邊鳳尾竹搖曳生姿,兩岸青山巍巍,那懸崖峭壁上清晰可見的千年巖畫,給人一種溝通天地人的既視感,先人們如何在這峭壁上作的畫,又緣何而畫,所畫內容又如何解讀……這跨越2000年的無字天書至今都是未解之謎,仍沒有一個完滿的答案。

在2019年第14屆中國—東盟文化論壇舉行時,東盟國家的文化旅游部門部長以及東盟國家的文化界嘉賓到南寧參會。作為文化論壇的配套活動,花山系列考察吸引了諸多重要外賓的參加。

船行江上,人在畫中。在這跨越千年的無字天書面前,來自菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等東盟國家的嘉賓連連贊嘆。新加坡劇團“海燕等人”藝術總監林海燕說:“回去后,想寫一本關于這神秘駱越文化的書,它太神秘了,凝視崖壁上的紅色圖像,會讓人生發無限遐想。”緬甸宗教事務和文化部副部長哈寧溫茂在參觀過花山巖畫之后說:“神秘而震撼,是花山巖給我最大的觸動。”

原來,對于文化的理解,有時候是可以跨越國界的。那些人類的共同文化遺產,在用不同的方式,引發不同國家、不同種族的人,思考關于人類亙古不變的問題:我們是誰,從哪里來,到哪里去?

或許這些終極疑問,在歷史長河中,早有先人參透并留下了答案,作為后來人的我們,循著這些人類文明的蛛絲馬跡,繼續追尋答案。

喚醒沉睡千年的花山

兩千多年前的神秘花山巖畫,人們渴望去讀懂它更多的故事。

如果說,看花山巖畫時,那種觸動是靜水流深似的,那么,看《花山》實景演出,那種觸動則是熱烈而直接的。

花山巖畫上繪制的生活場景,在《花山》中得到了一一呈現。從生息繁衍到遭遇洪災,從虔誠祭祀到落荒逃難,從盛放之花變成花山赤子的一幕幕述說,都將千年前的故事呈現在觀眾眼前。花山赤子仿佛變成了崖壁上的紅人,堅韌的血淚如同不斷的生命之水,延續著不屈和堅韌,懷著永恒的信仰,守護著家園。

舞臺依托著花山巖畫的山體為背景,開鑿出與自然山水融合的實景舞臺,現代多媒體舞美視覺特效和舞臺燈光的結合,使得演出非常精彩。除了造型特異的“河妖”出場時略有出戲感,劇場的整個聲光影都堪稱完美。當夜幕降臨,白天莊嚴巍峨的巖壁被燈光投影點亮, 成“天賜的巨幕”,那些赤紅的人像仿佛從巖壁上一一復活,逼真地生活作息在觀眾的眼前。特別是女巫端坐崖邊,撥弄起天琴,急湊之音響起時,那種震撼之感從視覺直抵心靈。

一臺實景演出能夠給人帶來巨大的震撼感,有賴于演出內容的深刻內涵,同時,高科技的機械設備也起到推波助瀾的作用。《花山》演出中動用了眾多高科技機械設備,演出共用到16臺4萬流明投影機,配合劇情在舞臺背景、地幕、銅鼓、實景山崖等進行畫面投影,將舞臺打造成絢麗多彩的夢幻世界。聲光電多種特效更是打造出了多彩夢幻的演出舞臺。全場安裝各種燈光設備,水、火、霧特效渲染出不同環境色調氛圍,多層次展現豐富飽滿的舞臺張力。

看過花山巖畫的人會發現,銅鼓是巖畫重要的元素,無論是祭祀還是慶祝儀式,銅鼓都是駱越人不可缺少的重要禮器。《花山》演出中大型可旋轉銅鼓的造型和花紋設計考究了歷史文物,配以多種特效演出,那濃厚的民俗色彩在劇中不斷渲染開來。

在參加2019年第14屆中國—東盟文化論壇之后,菲律賓文化藝術委員會委員奧蘭多·博卡林·馬格諾參加了論壇考察行程。他全程觀看了《花山》演出,并讓同行的翻譯一句句翻譯了劇中的臺詞,他認真地傾聽、觀看,沉浸在那個遙遠的時代,虛虛實實的時空,以及那神秘的信仰中。

實景演出的文化種子

這出宏大的實景演出劇《花山》的種子,或許在37年前已于中國山水實景演出的創始人梅帥元的心中種下。

1984年,梅帥元與張仁勝、楊克等人來到廣西崇左花山,隨性地游玩了一回,這是一趟說走就走的旅行。就是那次旅行,楊克寫下了詩歌《走向花山》,張仁勝創作了小說《熱帶》,梅帥元創作了小說《紅水河》。

2017年,梅帥元又來到花山,這次他要在這里打造一臺關于花山的大型實景演出。第二年的 12月15日,在壯美的花山山水之間,《花山》終于與觀眾初見。2019年春節之后,拉開了正式演出季的帷幕。這是中國實景演出核心創始團隊——山水盛典繼開山之作《印象·劉三姐》之后,闊別廣西12年后的回歸之作。有人說,在桂北看《印象·劉三姐》,看到了廣西的山水風情;在桂南看《花山》,看到了中國最大少數民族——壯民族的文化血脈。

梅帥元曾這樣說過,實景演出是中國人的獨創,是中國旅游業向人文旅游、文化旅游轉型的特殊產物。我們深刻挖掘地方文化的根源,找到文化的種子,加以包裝,生長成為一棵文化的“大樹”,這棵“樹”是生長在這片土壤之上的,是獨一無二、不可以取代的,代表了地方的文化記憶、民族的記憶乃至國家的記憶。他說:“實景演出就是要通過這些記憶,把已經埋在地底下的文物或者是凝固在巖壁上的壁畫,恢復成一種鮮活的形態,讓游客感受這種文化的內涵。”

文旅演藝是接觸大眾市場最廣泛的藝術手法,看過《花山》的人,無疑會被駱越先民的那堅韌的信仰所震撼和感動。這對于一場文旅演出來說,已是莫大的成功。