頸動脈超聲在缺血性腦血管疾病中的應用價值探討

朱成美

摘要:目的探究頸動脈超聲在缺血性腦血管病中的應用價值。方法:選取2017年12月~2018年12月我院收治的85例缺血性腦血管病患者作為觀察組,85名健康體檢者作為對照組,采用頸動脈超聲進行檢查,觀察比較兩組頸動脈粥樣硬化斑塊情況、頸動脈內中膜厚度情況、頸動脈粥樣硬化斑塊分型情況。結果:觀察組單發斑塊檢出率、多發斑塊檢出率、總檢出率明顯高于對照組(P<0.05);觀察組的頸動脈內中膜厚度明顯比對照組高(P<0.05);觀察組硬斑檢出率高于對照組(P<0.05)。結論:頸動脈超聲檢查有利于診斷缺血性腦血管病,判定斑塊的性質和類型,簡單無創,能夠重復操作。

關鍵詞:頸動脈超聲;缺血性;腦血管疾病

缺血性腦血管疾病主要是由于血管性能出現衰退、血管壁病變、血流動力學改變等,引起血管管腔狹窄、閉塞,阻礙血液正常流動,使腦組織血液灌輸不足,導致腦組織缺血、缺氧而壞死,嚴重威脅患者身體健康與生命安全。本研究將探討頸動脈超聲在缺血性腦血管疾病中的應用價值探討。現報告如下:

1資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2017年12月~2018年12月收治的85例缺血性腦血管病患者及85例健康體檢者。缺血性腦血管病患者經過確診,符合相關診斷標準。健康體檢者經過MEI檢查為非缺血性腦血管病。所有患者明確研究目的,簽署知情同意書。觀察組男45例,女40例;年齡45~71歲,平均(50.3±7.6)歲。對照組男46例,女39例;年齡46~70歲,平均(50.7±7.8)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

先進行經顱多普勒超聲檢查,取坐位,通過顳窗及枕窗依次檢查大腦中動脈、大腦前動脈、大腦后動脈、椎—基底動脈。明確相應血管內血流速度均值、收縮期血流速度、血管搏動指數、血流阻力指數、舒張期血流速度等。接下來行頸動脈超聲檢查,取坐位,應用彩色超聲診斷儀,探頭頻率為8~10Hz,依次對鎖骨下動脈、頸總動脈、頸內外動脈、顱外段椎動脈等進行詳細探查。明確血管內板塊情況,再進行數字減影血管造影檢查;應用C臂數字減影血管造影機進行正位、側位血管造影;分別檢查主動脈弓、鎖骨下動脈、頸中動脈、頸內動脈、前動脈顱內分支情況等;完成所有檢測后,將相應檢查結果交由超聲診斷組進行閱片、討論,并給出診斷意見。

1.3 觀察指標

兩組頸動脈粥樣硬化斑塊情況、頸動脈內中膜厚度、頸動脈粥樣硬化斑塊分型情況比較。

1.4 統計學方法

采用SPSS20.0軟件分析數據,進行χ2檢驗和t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.1 兩組頸動脈粥樣硬化斑塊情況比較

觀察組單發斑塊檢出率、多發斑塊檢出率、總檢出率分別為32.94%、55.29%、88.24%,明顯高于對照組(P<0.05)。見表1。

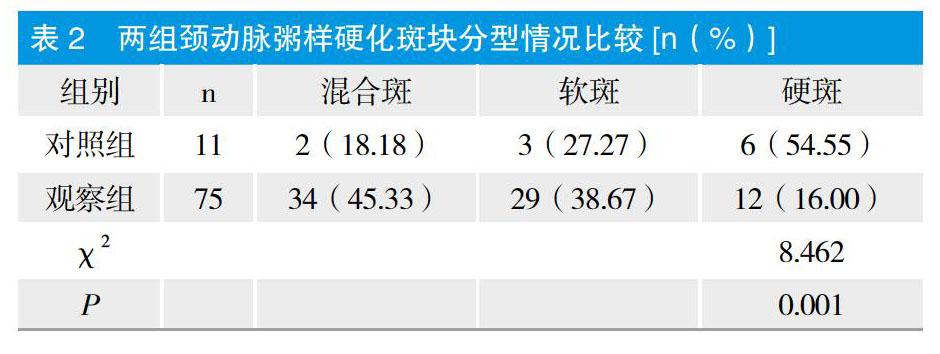

2.2 兩組頸動脈粥樣硬化斑塊分型情況比較

觀察組硬斑檢出率高于對照組(P<0.05)。見表2。

3討論

缺血性腦血管病患者臨床主要表現為感覺及運動功能障礙、視力下降,甚至失明、偏癱和意識障礙等,給家庭和社會帶來沉重負擔。病理學研究證實,動脈粥樣硬化導致顱內顱外血管不同程度狹窄,進而影響遠端血流動力學,是缺血性腦血管病主要發病因素[1]。及早診斷腦血管病發病位置和病情,是確定臨床治療方案、改善患者預后的重要前提。CTA是一種簡便快速、精確且無創的臨床診斷方法,不僅能獲得各向同性像素圖像,而且Z軸高度空間分辨率使得后續重建圖像分辨率和清晰度均明顯增強。隨著影像技術的快速發展,頸動脈超聲檢查因操作方便、安全等備受臨床工作者青睞。綜上所述,經顱頸動脈超聲檢查診斷缺血性腦血管疾病具有較高的臨床應用價值。

參考文獻

[1]王艷松.解析頸動脈超聲聯合經顱多普勒超聲在缺血性腦血管疾病診斷中的價值[J].影像研究與醫學應用,2019,3(17):43-44.