血管內介入栓塞術治療顱內動脈瘤的護理對策及效果評價

朱潤英 張飛婷

摘要:目的:探討顱內動脈瘤患者接受血管內介入栓塞術治療過程中的臨床護理內容及應用效果。方法:本次研究對象為我院收治的顱內動脈瘤患者,共70例,均采用血管內介入栓塞手術進行治療,在圍手術期間,分別展開常規護理、綜合護理,并以此為依據將所選患者分組實驗,對應組名為對照組、觀察組,每組各35例。結果:觀察組生活質量評分優于對照組,術后并發癥發生率低于對照組(P<0.05)。結論:應用綜合護理模式,許多護理細節得到落實,包括血管內介入栓塞術治療前的準備、術后并發癥的預防等內容,強化臨床治療效果,有利于患者身體的盡快恢復。

關鍵詞:顱內動脈瘤;血管內介入栓塞術;臨床護理;效果

在腦血管疾病治療中,顱內腦動脈瘤是一種對人體有著較大危害性的疾病類型,具有較高的致殘率和致死率,血壓升高、頭痛、嘔吐等是患者主要的臨床癥狀表現。為了緩解患者的病癥,改善患者的不良癥狀,在臨床治療中,通常會展開血管內介入栓塞術。雖然手術療效是比較明顯,但圍術期仍存在較多的安全隱患。基于此,應加強患者圍手術期的護理干預力度,在手術前、中、后三個階段,根據患者的實際身體及心理狀況,給予其綜合性護理服務,包括患者的體位干預、飲食護理、并發癥預防、心理干預等內容,在確保患者治療安全的前提下,提高臨床治療有效率,促進患者的身體康復。

1資料與方法

1.1 一般資料

本次研究對象為我院收治的70例顱內動脈瘤患者,在患者進行血管內介入栓塞手術治療中,按照圍術期護理模式的不同應用進行分組。其中,觀察組男女各25例、10例;最大年齡不超過80歲,最小年齡不低于42歲,年齡平均值為(61.28±2.72)歲。對照組男女各23例、12例;對應年齡平均值為(60.83±3.17)歲。通過疾病臨床診斷,所有患者均已經確診,并且符合手術開展的要求,無嚴重血液疾病、精神病,本次研究在所有患者知情并且簽署同意書的情況下展開,兩組年齡、性別等基本資料均衡可比(P>0.05)。

1.2 方法

對照組采用常規護理模式,具體護理內容為:患者住院后,護理人員向患者簡單地介紹科室環境及規章制度等,告知患者術前需要注意的事項,包括禁食、禁水等。手術完成后,注意患者生命體征的監測,根據患者的身體狀況,對患者的飲食方面給予科學的指導等。

觀察組采用綜合護理模式,具體內容為:首先,做好手術前的準備及基礎護理工作。在患者住院期間,每日打掃病房衛生。在患者休息時,提醒進出人員放輕腳步,壓低聲音。另外,觀察患者的身體反應,若癲癇發作,應立即告知醫生,以最快的速度進行搶救。其次,手術開展前,護士還需做好患者心理工作,對患者緊張的情緒進行疏導,與患者握手,或者輕拍患者背部,給予患者更多的安全感,為患者加油打氣。最后,手術完成后,注意患者并發癥的預防,觀察患者的肢體反應及癥狀表現。為避免患者出現血管痙攣,可給予患者相關藥物進行預防。待患者的身體逐漸恢復,后期對患者的飲食進行指導,補充體力,增強患者的機體免疫力。與此同時,在后期展開康復訓練,幫助患者身體盡快康復[1]。

1.3 觀察指標

比較兩組生活質量及并發癥情況。

1.4 統計學處理

本次研究中的數據使用SPSS20.0統計學軟件進行整理,計量單位用(±s)表示,計數單位用%表示,分別使用t檢驗,χ2檢驗進行分析,當組間差異滿足P<0.05的要求,視為差異具有顯著性。

2結果

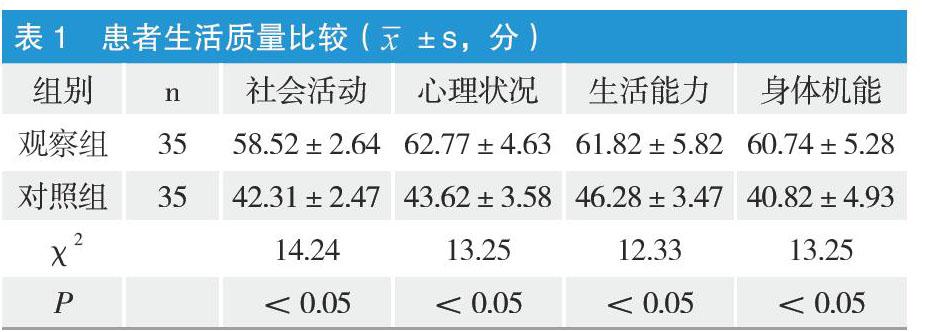

護理后,觀察組患者在社會活動、心理狀況等方面的生活質量評分明顯高于對照組(P<0.05)。見表1。

兩組患者護理中,觀察組患者腦梗死、腦血管痙攣各發生1例,對應并發癥發生率為5.71%,對照組患者3人出現腦梗死、2例腦血管痙攣、4例出血,并發癥發生率為25.71%,差異符合統計學意義的評判標準(P<0.05)。

3討論

在本次研究當中,觀察組患者術后生活質量評分較對照組,明顯升高,并且患者護理期間并發癥發生率降低,組間差異符合統計學意義的評判標準(P<0.05)。綜上所述,在顱內動脈瘤患者血管內介入栓塞術治療過程中,對患者展開綜合護理服務,可降低患者術后并發癥發生率,促進臨床療效的發揮。

參考文獻

[1]孫陽.顱內動脈瘤介入治療時并發癥的分析與防治[D].瀘州:西南醫科大學,2017.