環境污染、技術創新強度與產業結構轉型升級

孟浩 張美莎

摘要:本文將環境污染和技術創新強度引入生產模型,從理論上探究環境污染通過技術創新強度影響產業結構升級的機制。在此基礎上,選取中國2001—2018年省級面板數據構建SDM模型,實證檢驗現階段環境污染對產業結構合理化、高級化的影響及空間溢出效應,進一步分析環境污染通過技術創新強度對產業結構合理化、高級化影響的傳導路徑,同時兼顧了影響結果和傳導機制的區域異質性問題。結果表明:(1)現階段中國環境污染阻礙了產業結構合理化和高級化進程,且這種現象具有顯著的空間溢出效應;(2)現階段環境污染通過抑制技術創新強度對產業結構合理化、高級化造成了負面影響,技術創新強度在這一傳導路徑中起到了部分中介作用,并且這一傳導機制的空間溢出效應顯著;(3)環境污染對產業結構合理化、高級化的作用結果及傳導機制具有明顯的區域異質性。

關鍵詞:環境污染;技術創新強度;產業結構升級;空間效應;區域差異

文獻標識碼:A

文章編號:100228482021(04)006512

黨的十九大報告明確指出要堅定貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,提出了建設“美麗中國”和實現經濟高質量發展的宏偉目標。然而,長期追求速度的發展模式導致環境污染不斷加劇,產業發展出現了產業間配比不均衡、生產模式粗放、低端行業比重大、產能過剩等“頑疾”,這與新發展理念和經濟高質量發展的要求相距甚遠[1-2]。產業作為支撐經濟發展的中觀基礎,其結構水平是促進經濟結構轉型、構建現代化經濟體系以及實現環境與經濟“雙贏發展”的關鍵因素[3],特別是在深化供給側結構性改革、構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局背景下,全社會對產業結構的合理性和高級化程度提出了更高要求。基于此,本文試圖回答以下關鍵但尚未得到很好回答的問題:中國當前的環境污染對產業結構轉型升級產生了怎樣的影響,是否存在明顯的空間溢出效應?環境污染影響產業結構轉型升級的傳導機制是什么?不同地區環境污染對產業結構轉型升級產生的影響有何差異?尋找上述問題的答案不僅可以進一步豐富生態環境與產業結構關系研究的理論成果,同時還可以為新時期打好污染防治攻堅戰、優化產業結構、實現高質量發展提供決策支撐。

一、文獻綜述

以往相關研究大多側重于關注產業結構如何影響環境這一單向關系[4-5],忽略了環境污染對產業結構的影響。事實上,中國作為一個發展中大國,環境質量對社會經濟發展過程中的諸多要素影響巨大。有學者認為,隨著環境質量惡化,環境規制強度隨之提升,環境規制強度的提升能夠倒逼企業加快減排技術和生產工藝的革新,加大綠色新產品的研發強度[6]。也有學者認為,隨著環境治理力度增強,污染物處理、罰款繳納、尋租等成為加重企業運營成本的“泥潭”,從而對企業的研發資金產生擠出效應,阻礙企業創新進程[7]。同時,環境污染嚴重的地區會對人類健康造成較大損害,難以吸引高端創新人才和引入創新投資,導致技術創新強度難以得到有效提升[8]。技術創新和產業結構的關系同樣是學界討論的焦點。有研究認為,技術創新會通過技術進步效應促使勞動生產率不斷提高[9]。同時,技術進步還會加速勞動分工,促使產業部門精細化,從而導致已有產業被不斷“精洗”,新產業部門不斷生成,并通過擴散效應不斷推動相關產業部門的高度化,使得產業布局趨于合理并達到升級的效果[10]。由此可見,環境質量能夠通過影響技術創新強度進而作用于產業結構轉型升級進程。本文將基于技術創新強度這一路徑,通過理論和實證兩個層面剖析環境污染影響中國產業結構轉型升級的效果和機制。

本文主要研究對象的度量問題一直是學術界研究的熱點和難點。具體來講,一是在度量環境污染時,以往研究多是選取CO2、SO2、NO2、PM2.5等單一污染物指代[11],之后有學者為綜合反映環境污染程度,采用模糊測算法、熵值法、因子分析法等構建測算體系,但仍然無法全面客觀地表征涵蓋大氣、土壤、水體三大要素的環境污染水平[12];二是在研究產業結構升級時,現有研究通常采用產業間、產業內的產值或增加值占比作為衡量產業結構的指標,鮮有兼顧產出結構、就業結構及產業間差異化特征;三是在衡量技術創新強度時,學者們經常采用R&D經費投入、專利申請數量等單一數據指標,鮮有文獻基于創新流程視角,從創新研發投入、產出和轉化等完整過程表征技術創新強度,難以準確反映技術創新的真實情況。需要特別指出的是,環境污染和技術創新都具有空間溢出效應已成為學界共識,技術創新的動力主要來自行業間和行業內知識的空間溢出,環境污染則會通過空氣、水流、土壤等媒介對其他地區造成二次污染[13-14]。然而,目前生態環境、技術創新與產業結構之間相關性的空間效應研究成果較少。

鑒于此,全文將從空間視角深入研究環境污染對產業結構升級的影響機理。首先,以價值鏈理論為分析框架,將環境污染和技術創新強度引入生產模型,從理論上解釋環境污染通過技術創新強度影響產業結構轉型升級的機制。其次,在指標選取上,采用改進的縱橫向拉開檔次法測算涵蓋大氣、水體、土壤三大環境要素的環境污染指數,采用Hamming貼近度法和夾角余弦法分別測算產業結構合理化和高級化水平,采用主成分分析方法(PCA)測算包含創新研發“投入—產出—轉化”三階段的技術創新強度指標。在此基礎上,選取中國2001—2018年省級面板數據構建SDM模型,實證檢驗環境污染、技術創新強度和產業結構升級的關系,并進一步探討空間效應和區域異質性結果。最后,本文使用Python軟件進行文本爬蟲,搜集整理30個省份[限于數據可得性,西藏自治區及港澳臺除外。]2001—2018年政府工作報告中的環境相關詞匯總數與全文詞頻總數,計算環境相關詞匯出現頻次占政府工作報告全文詞頻總數的比例,以此作為工具變量度量環境治理力度,構建2SLS模型進行實證檢驗。一方面,在一定程度上解決了內生性問題;另一方面,間接檢驗了環境治理對污染減排和產業結構轉型升級的雙重影響。

本文的邊際貢獻主要有以下三個方面:(1)不同于以往文獻考察產業結構對環境污染的影響,本文重點關注了環境污染對產業結構轉型升級的影響,構建了包含環境污染、技術創新強度和產業結構升級的數理模型,揭示了環境污染通過技術創新影響產業結構的理論機制;(2)基于空間溢出視角研究了環境污染、技術創新強度和產業結構升級之間的關系,特別是從中國實踐出發驗證了現階段環境污染通過技術創新強度對產業結構轉型升級的空間傳導機制,同時兼顧了區域異質性問題的探討,補充了相關研究領域的經驗證據;(3)在指標度量方面,針對環境污染、技術創新強度和產業結構升級構建了科學的測算體系,力求更加準確、全面地反映三個研究對象的真實水平,進一步豐富相關指標測算體系的研究成果。

二、理論機制研究

本文在研究環境污染時,首先借鑒楊宏林[15]對環境污染的假設,設定環境效率因子為η,0<η≤1。環境效率因子趨近于0,說明環境污染程度越高;環境效率因子趨近于1,說明隨著環境治理強度的提升,環境污染問題得以有效改善。然后進一步以余泳澤[16]提出的內生技術能力假設條件和創新價值理論[17]為基礎,將創新研發投入、研發產出和成果轉化三個階段技術創新的投入決定要素分別設定為h、r、p,進而設定生產模型為:

F(X,I)=AeαtXβI(h,r,p)·η(1)

式(1)中,F為某一地區經濟總產出,A為該地區的生產條件,α為外生技術進步,X和β分別為要素投入及其彈性,I為內生技術創新水平,η為環境效率因子。由此可見,當環境效率因子η趨近于1時,區域經濟總產出越大。

由于技術創新強度提高對技術創新三個階段的要素投入都有所增加,從而提高了技術創新水平,因此設定某一地區技術創新水平與創新強度的關系為I=δInn,其中Inn為技術創新強度,δ為構成實際創新水平的系數。進一步設定技術創新產出彈性為λ,則有產出函數為:

F(X,I)=AeαtXβI(δ·Inn)λ·η(2)

依據技術創新水平內生化研究框架的原理,需要將產業部門分為普通和高級兩種,高附加值產品由高級部門生產,其余產品為普通部門生產,它們的符號分別設定為Fh與F0。為追求產品的高附加值,高級產業部門需要讓技術創新強度高于平均水平,而普通產業部門由于生產出的產品附加值低,技術創新強度應當在地區平均水平之下。因此,0<δ0<δ<δh<1,0<λ0<λ<λh<1,δ0和δh分別為普通產業部門和高級產業部門的轉換系數,λ0和λh分別為普通產業部門和高級產業部門的產出彈性。提高產品附加值是產業結構轉型升級的根本目的,因此本文以高級產業部門的產出與地區經濟總產出的比重來衡量產業結構,得到如下函數:

IS=Fh/F=AhAe(αh-α)tXhXβδλhhδλ(Inn)λh-λ·ηhη(3)

其中,IS代表產業結構升級,Xh為高級產業部門生產投入要素。進一步設定σh和σ0為高級產業部門和普通產業部門的要素價格,設定X0為普通產業部門的生產要素投入。事實證明,高級產業部門會更傾向于多支付要素價格獲取要素競爭優勢進而促進產業升級,所以σ0<σh。當要素長期均衡時,X=Xh+X0,σ0X0=σhXh,從而有Xh/X0=σ0/σh,Xh/(X0+Xh)=σ0/(σ0+σh)。將其代入式(3),可得到:

IS=AhAe(αh-α)tσ0σ0+σhβδλhhδλ(Inn)λh-λ·ηhη(4)

依據式(4),設A(h)=Ah/A,η(h)=ηh/η,可得到:

IS=A(h)e(αh-α)tσ0σ0+σhβδλhhδλ(Inn)λh-λ·η(h)(5)

對式(5)進行等價變換,設定地區i的產業結構升級模型如下:

ISi=A(h)e(αh-α)tσhσ0+1-βδλhhδλ(Inni)λh-λ·ηi(h)(6)

進一步考慮空間溢出效應。設定地區間環境污染溢出損耗和技術創新溢出損耗分別為θ和ρ,并且0<θ<1,0<ρ<1。(1-θ)ηj表示j區域擴散的污染物對i地區造成的二次污染,(1-ρ)Innj表示j地區的技術溢出被i地區吸納的部分,并且i≠j。由此可得:

ISi=A(h)e(αh-α)tσhσ0+1-βδλhhδλ[Inni+(1-ρ)Innj]λh-λ[ηi(h)+(1-θ)ηj(h)](7)

對式(7)進一步求偏導可得出:

ISiηj(h)>0;ISiInnj>0;2ISiηj(h)Innj>0(8)

最后,根據式(8)分析可以提出本文命題:當各地區的外在條件不變時,環境污染加劇會直接抑制產業結構轉型升級并且具有顯著的負向空間溢出效應;技術創新會對產業結構轉型升級產生積極的促進作用,這種促進作用具有顯著的空間外溢效應;環境污染會通過抑制技術創新強度減緩產業結構轉型升級的進程。

三、實證研究設計

(一)模型構建

根據上文的理論研究結論,運用兼顧滯后效應和誤差效應的SDM模型設定基準回歸模型[18],以此檢驗環境污染對產業結構升級的影響及其空間效應。同時,為消除數據異方差并保證數據的平穩性,在回歸之前,對所有變量取對數處理。

lnisit=Cit+β1lnenvit+β2lnXit+0W×lnisit+1W×lnenvit+2W×lnXit+μi+λt+εit(9)

其中,isit為i省份t年的產業結構升級水平,包括產業結構合理化和高級化兩個維度;envit為i省份t年的環境污染指數;Xit為一系列控制變量的集合;W為空間權重矩陣,由于本文涉及的環境污染、產業結構、技術創新等主要研究對象在地區之間的空間關聯程度會受到地理距離遠近和社會經濟發展密切度的雙重影響,因此采用地理與經濟距離嵌套的空間權重矩陣,以此完整地反映出各地區之間的相關性,計算方式為直轄市、省會城市間距離倒數與各省份在樣本區間內GDP平均值差值絕對值倒數的乘積;W×isit為產業結構合理化、高級化的空間滯后;λt為時間固定效應,μi為空間固定效應,εit為隨機誤差項。

為進一步考察環境污染通過技術創新影響產業結構升級的傳導機制及可能存在的空間溢出效應,在上文基準回歸模型的基礎上結合中介傳導路徑的研究思路[19],構建如下回歸模型:

lninnit=Cit+β1lnenvit+β2lnXit+0W×lninnit+1W×lnenvit+2W×lnXit+μi+λt+εit(10)

lnisit=Cit+β1lninnit+β2lnXit+0W×lnisit+1W×lninnit+2W×lnXit+μi+λt+εit(11)

其中,innit為i省份t年的技術創新強度;W×innit為技術創新強度的空間滯后;其余指標均與式(9)中的含義相同。

(二)指標說明

1.產業結構升級(is)

產業結構升級是本文的被解釋變量,包含產業結構合理化和高級化兩個維度,具體度量方法如下:

(1)產業合理化(isr)。產業結構的合理性主要關注產業間要素配置結構和產出結構匹配情況是否合理。本文采用結構偏離度指標與Hamming貼近度方法[20]對產業結構的合理化水平進行測算,具體計算公式為:

isr=1-13∑3i=1|syi-sli|(12)

其中,syi=yi/y為各產業的產值比重,sli=li/l為各產業的就業比重。isr值越大,產業結構越合理。

(2)產業高級化(iss)。本文運用夾角余弦法[21]測算各省份產業結構高級化水平。在測算產業結構高級化時,首先計算三次產業增加值與GDP比重,計算結果構成一組3維向量Y0=(y1,0,y2,0,y3,0),然后計算產業結構由低層次到高層次排列的向量X1=(1,0,0),X2=(0,1,0),X3=(0,0,1)的夾角α1、α2、α3,公式為:

αj=arccos

∑3i=1(xi,j·yi,0)

∑3i=1(x2i,j)1/2

∑3i=1(y2i,0)1/2,j=1,2,3(13)

進一步計算產業高級化的產值結構數值:

issy=∑3k=1∑kj=1αj(14)

同理,設定就業結構向量為L0=(l1,0,l2,0,l3,0),計算產業高級化的就業結構數值,最終產業高級化測算公式如下:

iss=issy+issl(15)

公式(12)中,iss值越大,說明產業高級化程度越高。

2.環境污染(env)

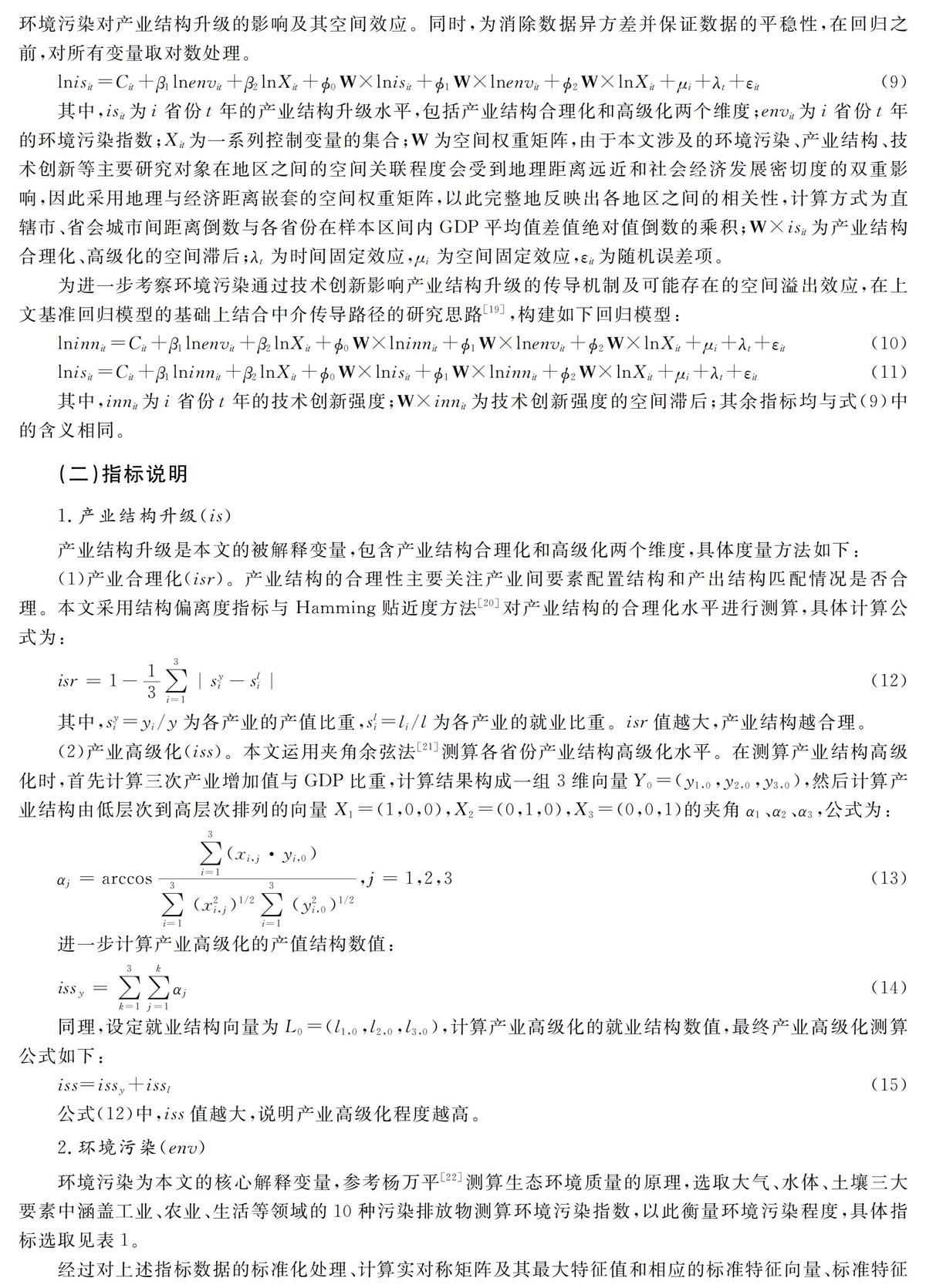

環境污染為本文的核心解釋變量,參考楊萬平[22]測算生態環境質量的原理,選取大氣、水體、土壤三大要素中涵蓋工業、農業、生活等領域的10種污染排放物測算環境污染指數,以此衡量環境污染程度,具體指標選取見表1。

經過對上述指標數據的標準化處理、計算實對稱矩陣及其最大特征值和相應的標準特征向量、標準特征

向量歸一化處理、求解權重等環節,最后通過式(16)測算環境污染指數。

envi(tk)=∑mj=1ωjxij(tk)(16)

其中,k=1,2,…,N;i=1,2,…,n;envi(tk)為被測算省份在tk時期的環境污染指數值;ωj是第j個子指標的權重值,xij(tk)是在tk時期i省的第j個標準化后的測算子指標。該指數是負向變量,指數值越大說明污染程度越高,環境質量越差。

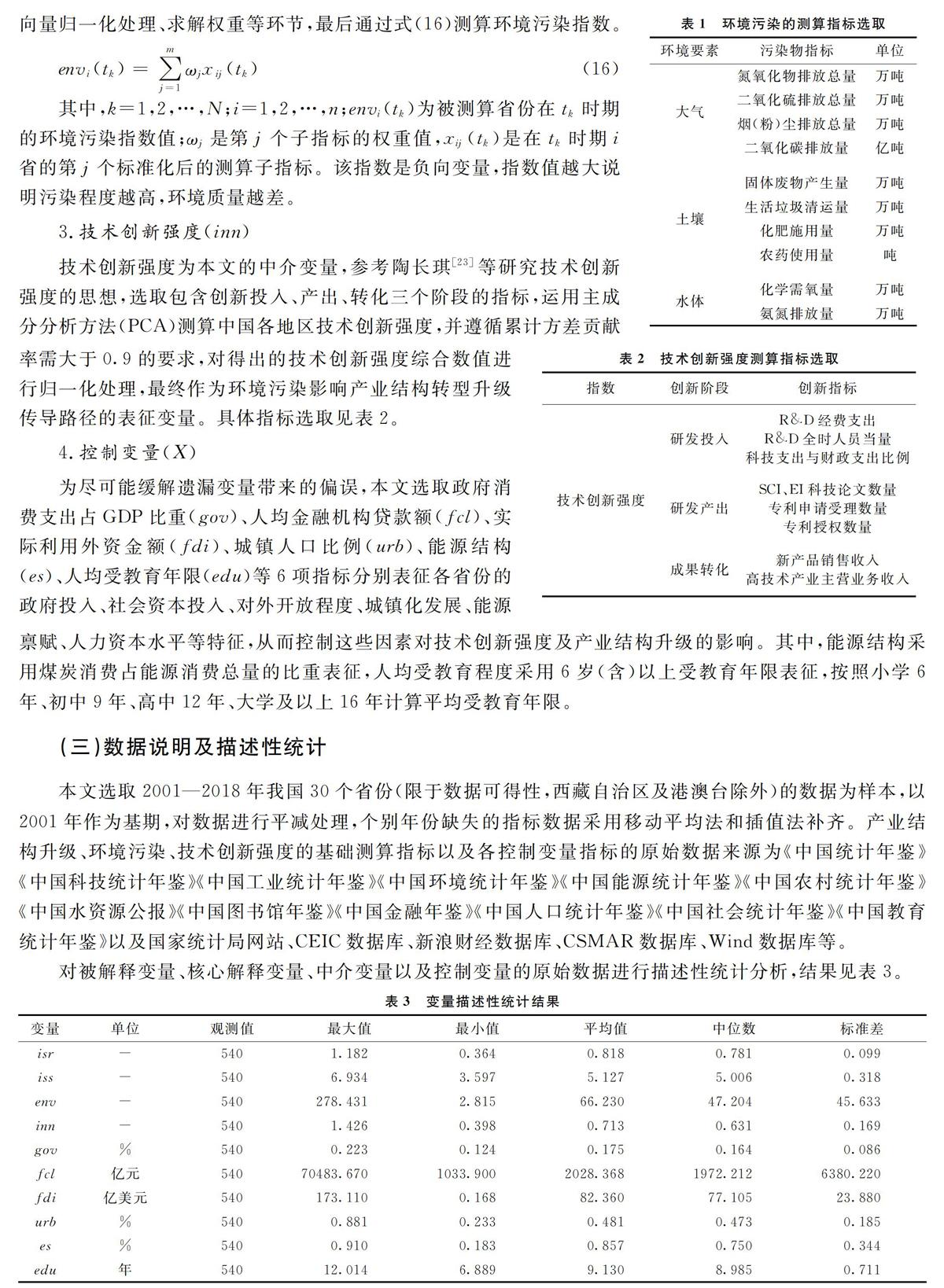

3.技術創新強度(inn)

技術創新強度為本文的中介變量,參考陶長琪[23]等研究技術創新強度的思想,選取包含創新投入、產出、轉化三個階段的指標,運用主成分分析方法(PCA)測算中國各地區技術創新強度,并遵循累計方差貢獻率需大于0.9的要求,對得出的技術創新強度綜合數值進行歸一化處理,最終作為環境污染影響產業結構轉型升級傳導路徑的表征變量。具體指標選取見表2。

4.控制變量(X)

為盡可能緩解遺漏變量帶來的偏誤,本文選取政府消費支出占GDP比重(gov)、人均金融機構貸款額(fcl)、實際利用外資金額(fdi)、城鎮人口比例(urb)、能源結構(es)、人均受教育年限(edu)等6項指標分別表征各省份的政府投入、社會資本投入、對外開放程度、城鎮化發展、能源稟賦、人力資本水平等特征,從而控制這些因素對技術創新強度及產業結構升級的影響。其中,能源結構采用煤炭消費占能源消費總量的比重表征,人均受教育程度采用6歲(含)以上受教育年限表征,按照小學6年、初中9年、高中12年、大學及以上16年計算平均受教育年限。

(三)數據說明及描述性統計

本文選取2001—2018年我國30個省份(限于數據可得性,西藏自治區及港澳臺除外)的數據為樣本,以2001年作為基期,對數據進行平減處理,個別年份缺失的指標數據采用移動平均法和插值法補齊。產業結構升級、環境污染、技術創新強度的基礎測算指標以及各控制變量指標的原始數據來源為《中國統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國工業統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國能源統計年鑒》《中國農村統計年鑒》《中國水資源公報》《中國圖書館年鑒》《中國金融年鑒》《中國人口統計年鑒》《中國社會統計年鑒》《中國教育統計年鑒》以及國家統計局網站、CEIC數據庫、新浪財經數據庫、CSMAR數據庫、Wind數據庫等。

對被解釋變量、核心解釋變量、中介變量以及控制變量的原始數據進行描述性統計分析,結果見表3。

可以看出,各變量的均值與中位數相差不大,不存在顯著偏態分布,但是產業結構轉型升級、環境污染程度、技術創新強度的最大值與最小值差距明顯,這表明中國現階段不同地區之間發展程度存在較大差異。

四、實證結果分析

在討論環境污染對產業結構升級產生的空間效益及傳導機制前,需要檢驗產業結構升級及技術創新強度這一傳導機制是否具有顯著的空間自相關性。根據ESDA方法[24]測算產業結構合理化、高級化以及技術創新強度的全局空間自相關指數Moran I測算公式為:

I=

∑ni=1

∑nj=1ωij(xi-xo)(xj-xo)S2

∑ni=1

∑nj=1ωij(17)

其中,觀測值方差為S2=1n∑ni=1(xi-xo)2;-1≤I≤1;I為正時正相關,I為負時負相關;絕對值越大空間相關性越大。ωij為空間距離權重矩陣;n為省份數量;xi、xj為區域i或j的觀測值;xo為其平均值。檢驗結果見表4。

由表4的結果可以看出,產業結構合理化和產業結構高級化的空間效應都很顯著且整體呈現出擴大趨勢,產業結構高級化的Moran I指數普遍高于產業結構合理化。具體來看,產業結構高級化的Moran I指數均在1%顯著性水平上顯著,產業結構合理化的Moran I指數均在5%顯著性水平上顯著,充分說明了在全國范圍內產業結構發展存在明顯的正相關關系,相似產業結構發展程度的區域在地理空間上呈現集聚特點。技術創新強度在5%和10%顯著性水平上顯著,空間溢出效應較為明顯,并且存在明顯的空間依賴性,說明全國技術創新強度相似區域在地理空間上具有集聚特點。另外,技術創新強度的Moran I指數變化較不穩定,正外部性影響程度也隨之波動,本地的技術創新水平會隨著知識擴散提高其他地區的技術創新強度。

通過上述對產業結構升級和技術創新強度空間溢出效應的檢驗,發現產業結構升級和技術創新強度存在顯著自相關,可以采用空間面板回歸模型研究環境污染對產業結構的影響及其傳導機制。接下來,本文首先對回歸數據進行LM檢驗和穩健性LM檢驗,發現同時滿足SEM和SAR模型的條件,表明應當選取SDM模型進行研究。其次,對數據進行Hausman檢驗,發現結果均在1%顯著水平上拒絕原假設,因此應當選取固定效應面板回歸模型。最后,采用方差膨脹因子法(VIF)對樣本數據進行檢驗,發現結果均小于10,這表明模型整體不存在嚴重的多重共線問題。

(一)基準回歸結果分析

環境污染影響產業結構轉型升級的基準回歸結果見表5。

從全國層面的結果來看,環境污染指數與產業結構合理化、產業結構高級化均呈現出顯著負相關關系,說明現階段環境污染阻礙了產業結構轉型升級的進程。在其他條件一定的情況下,環境污染程度每增加1%,產業結構合理化程度和高級化程度分別下降0.289%和0.360%。環境污染指數的空間回歸系數同樣顯著為負,說明現階段本地環境污染程度增加會對其他地區產業結構合理化及高級化進程產生負面的溢出效應。另外,從回歸系數大小來看,環境污染對產業結構高級化的影響程度大于環境污染對產業結構合理化的影響程度,環境污染對產業結構合理化產生的本地效應大于空間效應,而環境污染對產業結構高級化產生的空間效應大于本地效應。

從分區域[

東部地區包括:北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南;中部地區包括:山西、吉林、內蒙古、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西;限于西藏自治區統計數據缺失,西部地區包括:重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。]回歸結果來看,東部地區環境污染對產業結構合理化、高級化的回歸系數沒有通過顯著性檢驗,說明現階段東部地區的環境污染對產業結構轉型升級沒有造成直接影響;中部地區環境污染對產業結構合理化、高級化的回歸系數均為負,分別通過了10%和1%的顯著性水平檢驗,西部地區環境污染對產業結構合理化、高級化的回歸系數均為負,均通過了10%的顯著性水平檢驗,反映出現階段中、西部地區環境污染不利于產業結構轉型升級。

控制變量中,政府投入、城鎮化發展、人力資本水平等要素對產業結構合理化和高級化產生了積極的促進作用,并且這一影響具有顯著的空間溢出效應。社會資本投入和對外開放程度促進了產業結構高級化發展,但是抑制了產業結構合理化進程,并且這一影響的空間外溢效應顯著。現階段能源結構對產業結構轉型升級負面的本地效應和空間效應均顯著。

(二)傳導機制回歸結果分析

環境污染通過技術創新強度路徑影響產業結構轉型升級的回歸結果見表6。結果顯示,環境污染可以通過技術創新強度影響中國產業結構合理化和高級化進程,技術創新強度起到了部分中介作用,并且這一傳導機制的空間效應顯著。

從全國范圍來看,環境污染對技術創新強度的回歸系數為-0.225,通過了5%的顯著性水平檢驗,即在其他條件一定的情況下,環境污染程度每增加1%,技術創新強度就會下降0.225%。技術創新強度對產業結構合理化、高級化的回歸系數分別為0.277和0.159,分別通過了10%和1%的顯著性水平檢驗,即在其他條件一定的情況下,技術創新強度每提高1%,產業結構合理化、高級化程度就會提高0.277%和0.159%。這表明技術創新對產業結構升級具有顯著的促進作用,隨著技術創新強度的提升,產業結構高級化和合理化得到不斷改善。然而,環境污染對技術創新強度的影響是負面的,這就導致環境污染抑制了技術創新強度進而減緩了產業結構轉型升級的步伐。究其原因,從環境污染指數的測算結果來看,2001—2016年全國范圍內污染程度持續上升,2017年起才顯現出回落的趨勢。環境污染加重迫使各地環境治理力度加大,強制性的治理手段一方面會增加企業運營成本,對技術創新項目產生擠出效應,阻礙了企業技術創新進程;另一方面,環境質量下降導致人們身心健康受到損害,不利于創新人才和資金的引入,進而導致技術創新進程滯后。因此,環境質量下降會通過抑制技術創新強度進而阻礙產業結構合理化和高級化進程。從空間回歸系數來看,這一影響機制的空間效應十分顯著。究其原因,可能在于一方面污染物會擴散至其他地區從而抑制技術創新,對產業結構的合理化和高級化產生了負面效應;另一方面,污染加劇增加了本地技術創新發展負擔,從而技術條件難以通過知識外溢渠道推動產業結構合理化和高級化進程。

從區域層面來看,東部地區環境污染對技術創新強度的影響效果并不顯著,而中、西部地區環境污染對技術創新強度造成了顯著消極影響。三大區域的技術創新對產業結構高級化進程均產生了促進作用,并且伴隨著知識溢出,技術創新對產業結構高級化發展的空間效應非常顯著,其中東部地區的促進作用最為顯著。技術創新強度對產業結構合理化的回歸系數只有中部地區顯著為正,東部地區和西部地區均不顯著,這與中部地區近年來利用后發優勢促使產業發展相對完備的現實相吻合。從環境污染通過技術創新影響產業結構升級的機制檢驗結果來看,中部地區環境污染會通過抑制技術創新的渠道阻礙產業結構高級化和合理化進程,西部地區環境污染會通過抑制技術創新的渠道阻礙產業結構高級化進程,而東部地區并未出現這種現象。

(三)穩健性檢驗

本文同時采用剔除樣本、更換計量回歸模型、樣本區間分段3種方法對上文的回歸結果進行穩健性檢驗,用以控制可能存在的計量結果偏差。具體來說,本文剔除環境污染指數排名前三名和后三名的省份,分別采用SEM和SAR模型,按樣本區間將樣本數據分為2001—2008年及2009—2018年兩部分進行回歸估計。回歸結果顯示各項回歸結果均與原模型一致,所有變量的系數方向沒有變化,僅存在個別變量顯著性程度的細微差異,這表明本文的實證結果是穩健的,限于篇幅原因,具體分析不再贅述[限于篇幅,各種穩健性檢驗的回歸結果未披露,如有需要可聯系筆者。]。

(四)加入工具變量的估計分析

如上文所述,環境污染能夠對產業結構轉型升級造成影響,但是產業結構本身也會通過規模效應、技術效應、結構效應等影響環境污染。為了克服環境污染與產業結構之間潛在雙向相關性造成的計量誤差,本文選取環境治理指標作為工具變量,使用2SLS方法重新對上述研究內容進行實證分析。這不僅可以處理內生性問題,還可以進一步估計環境治理的污染減排效果及其對產業結構升級的影響。

具體來說,本文使用Python軟件進行文本爬蟲,搜集整理30個省份(限于數據可得性,西藏自治區及港澳臺除外)2001—2018年政府工作報告中的環境相關詞匯總數與全文詞頻總數,環境相關詞匯包括環境治理、環境保護、環保、污染、減排、生態、綠色、空氣、低碳、PM2.5、PM10、二氧化碳、二氧化硫等。最后,計算環境相關詞匯出現頻次占政府工作報告全文詞頻總數的比例,用以度量環境治理力度。采用這種方法的原理是環境污染程度必然與環境治理力度呈正比,但是產業結構如何并不能直接影響本年度政府工作報告中對于環境治理的決策。另外,這種方法統計得出的結果還能完整、全面地反映出一個地區的環境治理全貌,完善了對環境治理多種手段的綜合表達。

加入工具變量的估計結果見表7,其中F值為Gragg-Donald Wald F統計量,用來檢驗工具變量的強弱,從檢驗結果可以看出政府治理是強工具變量。加入工具變量的回歸結果與前文相比僅是解釋變量的系數值略有改變,研究結論與前文一致,這表明環境治理有助于緩解環境污染。此外,現階段環境治理對產業結構合理化、高級化的回歸系數為負,這表明環境治理強度的提升并沒有真正促進產業結構轉型升級。究其原因,可能在于我國現階段環境治理手段主要以命令控制型為主,未能有效激發市場主體的綠色創新意識。

五、結論及啟示

本文選取中國2001—2018年省級面板數據構建SDM模型,實證檢驗現階段環境污染對產業結構合理化、高級化的影響及空間溢出效應,進一步分析環境污染通過技術創新強度對產業結構合理化、高級化影響的傳導路徑。結果表明:(1)現階段中國環境污染阻礙了產業結構合理化和高級化進程,環境污染對產業結構高級化的影響程度大于環境污染對產業結構合理化的影響程度,且這種現象具有顯著的空間溢出效應。(2)現階段環境污染通過抑制技術創新強度阻礙了產業結構合理化和高級化進程,技術創新強度在這一傳導路徑中起到了部分中介作用,并且這一傳導機制的空間溢出效應顯著。(3)環境污染對產業結構合理化、高級化的作用結果及傳導機制具有明顯的區域異質性。東部地區環境環境污染對產業結構合理化、高級化的影響效果不顯著,中部地區環境污染通過技術創新對產業結構合理化、高級化產生了負面效應,西部地區環境污染沒有對產業結構合理化進程造成顯著影響,但是對高級化進程產生了阻礙。

根據上述研究結論,本文可以得到以下兼顧環境治理和推動產業結構升級的啟示:(1)努力降低環境污染程度,以良好的環境質量保障產業結構轉型升級,促成環境與產業協調發展的新局面。這需要堅決執行科學治污手段,進一步深化體制改革,提升環境立法質量,完善法律體系及監督約束機制,加強民眾保護環境和治理環境的意識,由此減輕企業在節能減排、生產工藝等方面的技術創新壓力,進而逐步優化全社會的產業結構。(2)堅持以技術創新為核心的產業培育政策和發展政策。加大財稅、金融、政府采購、人才吸引和獎勵等方面政策的扶持力度,努力提高高新技術產業在產業結構中的占比,實現科學技術的產業化和市場化,提高對引進技術的消化、吸收和再創新能力。以技術創新推動產業結構合理布局,推動傳統勞動密集型產業向資本密集型和知識密集型產業發展。(3)各地區需要明確自身產業結構調整的方向和目標,制定差異化的政策推動產業結構轉型升級。東部地區需要繼續加強環境治理能力,繼續提高資源環境準入門檻,限制高能耗和高污染型企業進入,把構建與本地區發展更加匹配的產業結構作為工作重點。與此同時,東部省份需要利用先發優勢所取得的成果帶動中、西部地區協同發展。勞動生產率相對較低的中、西部地區,環境治理不能采取“一刀切”的粗暴方式。簡單的關停難以推動產業結構更加合理化、高級化,需要根據實際情況逐漸淘汰落后產能。政府等有關機構需要加大政策引導和支持力度,包括變“招商引資”為“招商選資”,積極鼓勵綠色環保型企業進入,重視發展教育加快人才引進步伐,加大對技術創新的投入,提升技術創新強度。

參考文獻:

[1]張偉, 朱啟貴, 高輝. 產業結構升級、能源結構優化與產業體系低碳化發展[J]. 經濟研究, 2016(12): 62-75.

[2]袁曉玲, 李彩娟, 李朝鵬. 中國經濟高質量發展研究現狀、困惑與展望[J]. 西安交通大學學報(社會科學版), 2019(6): 30-38.

[3]張彩云, 郭艷青. 污染產業轉移能夠實現經濟和環境雙贏嗎: 基于環境規制視角的研究[J]. 財經研究, 2015(10): 96-108.

[4]李鵬. 產業結構調整惡化了我國的環境污染嗎?[J]. 經濟問題探索, 2015(6): 150-156.

[5]王菲, 董鎖成, 毛琦梁, 等. 寧蒙沿黃地帶產業結構的環境污染特征演變分析[J]. 資源科學, 2014(3): 620-631.

[6]劉偉, 薛景. 環境規制與技術創新: 來自中國省際工業行業的經驗證據[J]. 宏觀經濟研究, 2015(10): 72-80.

[7]李陽, 黨興華, 韓先鋒, 等. 環境規制對技術創新長短期影響的異質性效應: 基于價值鏈視角的兩階段分析[J]. 科學學研究, 2014(6): 937-949.

[8]BORGHESI S, CAINELLI G, MAZZANTI M. Linking emission trading to environmental innovation: evidence from the Italian manufacturing industry[J]. Research Policy, 2015, 44(3): 669-683.

[9]MOTOHASHI K, YUN X. Chinas innovation system reform and growing industry and science linkages[J]. Research Policy, 2007, 36(8): 1251-1260.

[10]付宏, 毛蘊詩, 宋來勝. 創新對產業結構高級化影響的實證研究: 基于2000—2011年的省際面板數據[J]. 中國工業經濟, 2013(9): 56-68.

[11]GREENSTONE M, HANNA R. Environmental regulations, air and water pollution, and infant mortality in India[J]. American Economic Review, 2014, 104(10): 3038-3072.

[12]袁曉玲, 邸勍, 李朝鵬. 中國環境質量的時空格局及影響因素研究: 基于污染和吸收兩個視角[J]. 長江流域資源與環境, 2019(9): 2165-2176.

[13]DONG Y, WANG X, JIN J, et al. Effects of eco-innovation typology on its performance: empirical evidence from Chinese enterprises[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2014, 34: 78-98.

[14]CHEN Z, KAHN M E, LIU Y, et al. The consequences of spatially differentiated water pollution regulation in China[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2018, 88: 468-485.

[15]楊宏林, 孔義. 能源替代、人力資本與環境約束下的經濟增長[J]. 系統管理學報, 2019(2): 494-501.

[16]余泳澤, 劉大勇. 我國區域創新效率的空間外溢效應與價值鏈外溢效應: 創新價值鏈視角下的多維空間面板模型研究[J]. 管理世界, 2013(7): 6-20.

[17]HANSEN M T, BIRKINSHAW J. The innovation value chain[J]. Harvard Business Review, 2007, 85(6): 121-142.

[18]LESAGE J P, PACE R K. Spatial econometric modeling of origin-destination flows[J]. Journal of Regional Science, 2008, 48(5): 941-967.

[29]陳詩一, 陳登科. 霧霾污染、政府治理與經濟高質量發展[J]. 經濟研究, 2018(2): 20-34.

[20]田新民, 韓端. 產業結構效應的度量與實證: 以北京為案例的比較分析[J]. 經濟學動態, 2012(9): 74-82.

[21]付凌暉. 我國產業結構高級化與經濟增長關系的實證研究[J]. 統計研究, 2010(8): 79-81.

[22]楊萬平. 中國省際環境污染的動態綜合評價及影響因素[J]. 經濟管理, 2010(8): 159-165.

[23]陶長琪, 彭永樟. 經濟集聚下技術創新強度對產業結構升級的空間效應分析[J]. 產業經濟研究, 2017(3): 91-103.

[24]GETIS A, ORD J K. The analysis of spatial association by use of distance statistics[J]. Geographical Analysis, 1992, 24: 189-206.

[本刊相關文獻鏈接]

[1]邸勍, 袁曉玲, 王書蓓. 城鎮化影響環境質量的典型機制與差異化研究[J]. 當代經濟科學, 2021(3): 94-106.

[2]宋雯彥, 韓衛輝. 環境規制、對外直接投資和產業結構升級: 兼論異質性環境規制的門檻效應[J]. 當代經濟科學, 2021(2): 109-122.

[3]陳艷瑩, 張潤宇, 李鵬升. 環境規制的雙贏效應真的存在嗎: 來自中國工業污染源重點調查企業的證據[J]. 當代經濟科學, 2020(6): 96-107.

[4]干春暉, 余典范, 余紅心. 市場調節、結構失衡與產業結構升級[J]. 當代經濟科學, 2020(1): 98-107.

[5]屈小娥. 異質型環境規制影響霧霾污染的雙重效應[J]. 當代經濟科學, 2018(6): 26-37.

[6]韓國高. 環境規制、技術創新與產能利用率: 兼論“環保硬約束”如何有效治理產能過剩[J]. 當代經濟科學, 2018(1): 84-93.

[7]王杰, 孫學敏. 環境規制對中國企業生產率分布的影響研究[J]. 當代經濟科學, 2015(3): 63-70.

責任編輯、校對: 鄭雅妮

Environmental Pollution, Intensity of Technological Innovation and Transformation and Upgrading of Industrial Structure

MENG Hao, ZHANG Meisha

(School of Economics and Finance, Xian Jiaotong University, Xian 710061, China)

Abstract: This paper focuses on the impact of environmental pollution on industrial structure upgrading and its transmission mechanism based on technological innovation. Firstly, environmental pollution and technological innovation intensity are introduced into the production model, and the mechanism of environmental pollution affecting industrial structure upgrading through technological innovation intensity is theoretically studied. On this basis, the SDM model was constructed by using the provincial panel data from 2001 to 2018 in China to empirically test the impact of environmental pollution on industrial structure rationalization and upgrading and the spatial spillover effect. The transmission path of environmental pollutions impact on industrial structure rationalization and upgrading through the intensity of technological innovation was further analyzed. The regional heterogeneity affecting the results and the transmission mechanism was also considered. The results show that: (1) Environmental pollution in China hinders the process of industrial structure rationalization and advancement, and has significant spatial spillover effect; (2) At the present stage, environmental pollution has a negative impact on the rationalization and upgrading of industrial structure through the intensity of technological innovation. The intensity of technological innovation plays a partial intermediary role in this transmission path, and the spatial spillover effect of this transmission mechanism is significant; (3) The effect of environmental pollution on the rationalization and upgrading of industrial structure and its transmission mechanism have obvious regional heterogeneity.

Keywords: environmental pollution; technological innovation intensity; upgrade of industrial structure; space effect; regional differences

收稿日期:2020-12-20。

基金項目:教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“促進城市高質量建設發展的長效機制研究”(20JZD012)。

作者簡介:孟浩,男,西安交通大學經濟與金融學院博士研究生,研究方向:產業經濟學;

張美莎,女,通信作者,西安交通大學經濟與金融學院博士研究生,研究方向:制度經濟學,電子郵箱:zhangmeisha@stu.xjtu.edu.cn。