漳州東山灣附近海域潮汐特性分析

李振云,熊 偉,劉 杰

(1.海南核電有限公司,昌江 572700;2.天津水運工程勘察設計院有限公司 天津市水運工程測繪技術重點實驗室,天津 300456)

東山灣位于臺灣海峽南口西岸的閩南東山、云霄、漳浦三縣之間,海域總面積247.89 km2,其中水域面積155.5 km2,是閩南最大的海灣。該灣三面為山丘環抱,呈不規則的梨形伸入陸地,南北長20 km,東西寬約15 km,灣頂有漳江入海。灣口朝南,口門狹窄,寬僅5 km,其間還有塔嶼等大小島嶼屏障,是個半封閉型的海灣。灣北有梁山擋住北風,東以古雷半島為屏障[1]。

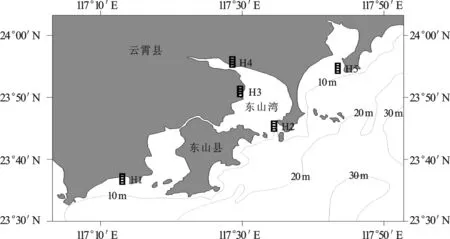

2020年,在漳州東山灣及灣外附近海域設置H1、H2、H3、H4、H5共5個觀測站,各站示意圖見圖1。按春夏秋冬四季開展潮位觀測工作,每站每季觀測一個月,觀測基準采用1985國家高程基準。本文則基于這次的觀測數據,對東山灣附近海域的潮汐性質、潮位特征值、理論最低潮面、平均海平面、余水位等進行分析計算。國內很多專家學者在潮汐調和分析及其應用領域做了大量研究,例如方國洪等學者對潮汐運動原理及分析做了大量研究并取得相應成果[2-6],王冀等學者對基準面計算、余水位分離、特征值統計方法等做了大量研究[7-11],本文基于這些研究成果,對東山灣附近水域潮汐特征進行分析,分析原理與過程不再贅述。

圖1 潮位站布置示意圖Fig.1 Schematic diagram of the layout of the tide stations

1 潮汐調和分析模型

天文潮位是水位運動變化的主體, 由若干分潮綜合而成,假設分潮個數為m,則表達式為

(1)

式中:MSL為平均海平面高度;H為分潮的振幅;σ為分潮角速率;v為分潮的天文初相角;g為分潮的遲角。對于某一分潮,σ和v可以通過天體運動推算得到,H和g為分潮調和常數,是該分潮在某點振動變化的參數。根據2020年4月8日~2020年5月8日(春季)、2020年6月11日~2020年7月11日(夏季)、2020年10月1日~2020年11月1日(秋季)、2020年12月25日~2021年1月25(冬季)期間的潮位觀測數據(1985國家高程基準),采用最小二乘法進行潮汐調和分析,得出11個主要分潮的調和常數。

2 潮汐性質

潮汐性質可分為正規半日潮和不正規半日潮、正規全日潮和不正規全日潮,潮汐性質以主要全日分潮(K1和O1)振幅之和與主要半日分潮的(M2)振幅的比值F(示性系數)來判別。

潮汐示性系數按下式計算

(2)

當F≤0.5時為正規半日潮;

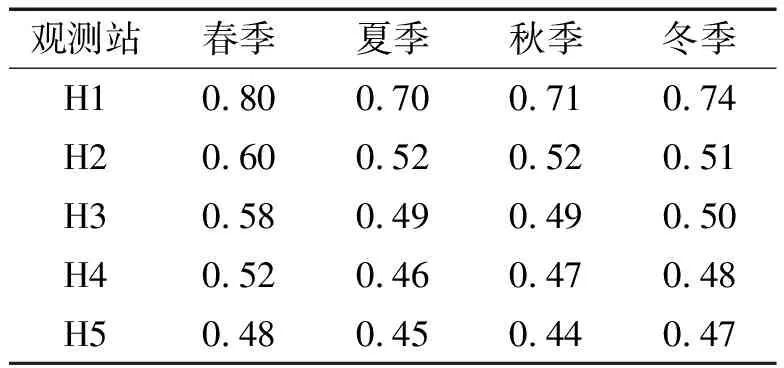

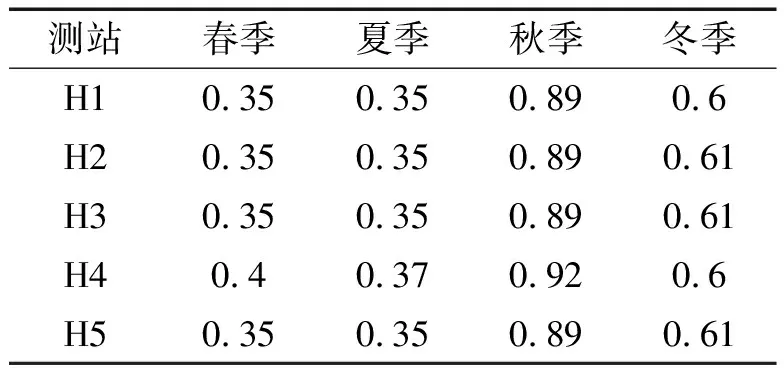

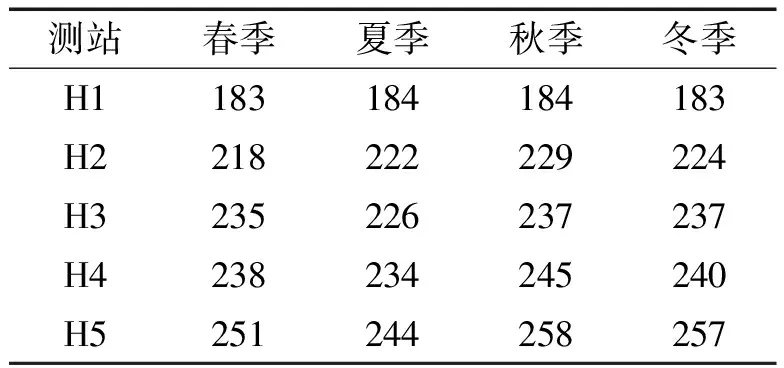

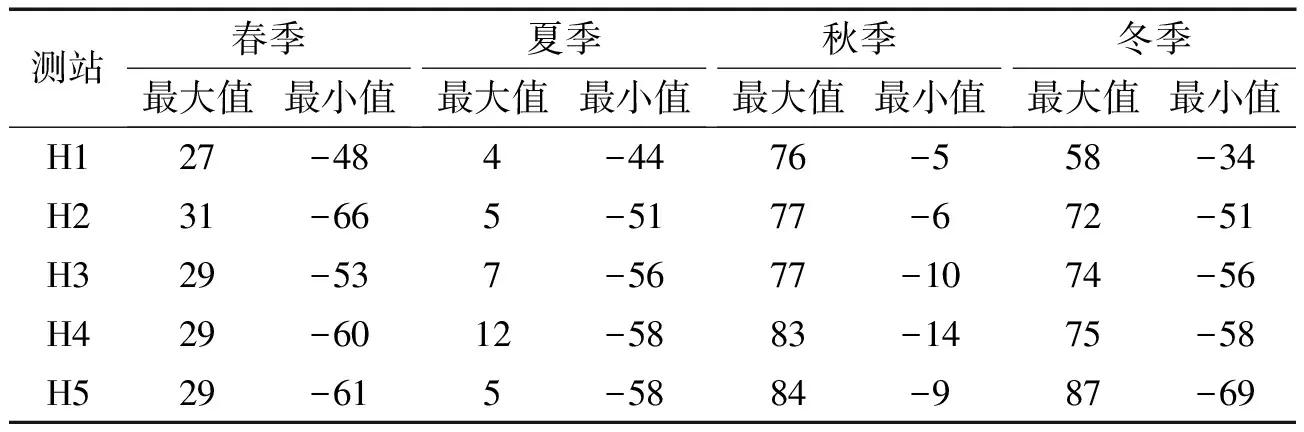

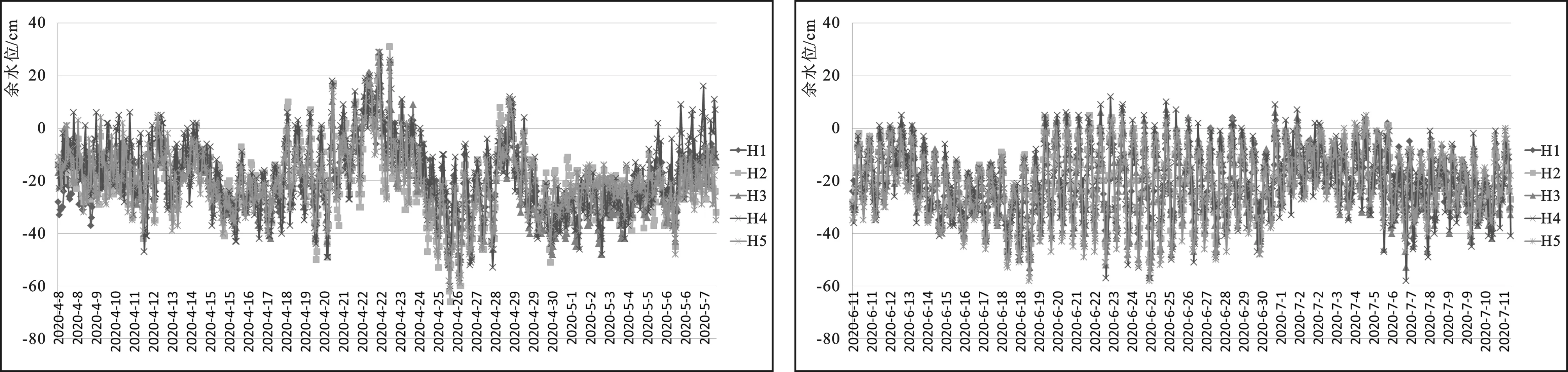

當0.5 當2.0 當4.0 采用式(2)分季節計算各站潮汐示性系數如表1所示,計算結果表明:H1站和H2站為不正規半日潮, H3站和H4站兼具正規半日潮和不正規半日潮的特性,H5站為正規半日潮。 表1 各潮位站每季度潮汐示性系數Tab.1 The ratio of the stations for each season(K1+O1) to M2 根據5個潮位站的四季潮位數據統計結果可知:觀測期間,H1站最高潮位為2.39 m(秋季),最低潮位為-1.32 m(冬季),最大潮差為2.98 m(冬季),最小潮差為0.56 m(春季),每季度平均漲潮歷時基本一致,每季度平均落潮歷時基本一致,漲潮歷時大于落潮歷時;H2站最高潮位為2.82 m(秋季),最低潮位為-1.75 m(冬季),最大潮差為3.82 m(冬季),最小潮差為0.92 m(春季),每季度平均漲潮歷時基本一致,每季度平均落潮歷時基本一致,漲潮歷時大于落潮歷時;H3站最高潮位為2.97 m(秋季),最低潮位為-1.86 m(冬季),最大潮差為4.10 m(秋季),最小潮差為1.05 m(春季),每季度平均漲潮歷時基本一致,每季度平均落潮歷時基本一致,漲潮歷時大于落潮歷時;H4站最高潮位為3.12 m(秋季),最低潮位為-1.95 m(冬季),最大潮差為4.32 m(秋季),最小潮差為1.14 m(春季),每季度平均漲潮歷時基本一致,每季度平均落潮歷時基本一致,漲潮歷時大于落潮歷時;H5站最高潮位為3.17 m(秋季),最低潮位為-2.15 m(冬季),最大潮差為4.48 m(冬季),最小潮差為1.25 m(秋季),每季度平均漲潮歷時基本一致,每季度平均落潮歷時基本一致,漲潮歷時大于落潮歷時。 根據各站四季觀測數據,計算每季的月平均海平面, H1站、H2站、H3站、H4站及H5站的各季月平均海平面如表2所示,各站月平均海平面隨季節變化過程如圖2所示。平均海平面的變化,主要受天文、氣象等因素的影響。由表2和圖2可知,各站月平均海平面基本一致,各站的月平均海平面均為秋季最高。雖然觀測數據不是整年連續觀測數據,無法分析逐月平均海平面的變化規律,但四季月平均海平面變化趨勢與自然資源部海洋預警監測司發布的2019年中國海平面公報中提及的福建沿海月平均海平面變化規律基本一致[12]。 表2 各站每季度月平均海平面Tab.2 Monthly MSL of the stations for each season m 圖2 各站月平均海平面變化趨勢圖Fig.2 Trend of the monthly MSL of each station 采用潮汐調和分析得到的主要分潮調和常數,根據《水運工程測量規范》(JTS131-2012)[13]附錄F進行理論最低潮面的計算,按四季分別計算各站理論最低潮面值如表3所示。 表3 各站理論最低潮面值Tab.3 TLT of each station cm 表3數據表明:該海域理論最低潮面值呈現從西南沿岸向東北逐漸變大的特性,這與各站最大潮差變化規律基本一致,其中H1站最小,H5站最大,兩站各季計算結果平均相差約70 cm;各季節計算結果相對穩定,沒有出現大的跳動,側面說明了調和常數的穩定性,其中尤以H1站最為穩定,各季計算結果基本一致。 對H1~H5站的余水位進行統計分析[14-15],可知該海域的5個潮位觀測站余水位在時間上呈現短周期波動,波動幅度及波動周期在不同時期具有不同的特征,在空間上表現為各站余水位變化具有高度相關性,余水位變化越劇烈,相關性越強,這種“波動幅度大時相關強,波動幅度小時相關弱”特點有效避免了后續潮位推算中的誤差累積,有利于實際應用。在時間上表現為春夏季以減水為主,秋季以增水為主,除了受徑流影響外,可能與月平均海平面變化有關,造成了這樣的統計值差異表現,各站余水位極值如表4所示。余水位變化表現出的另一個特點是在劇烈增水或減水后會有一個幅度稍小的反彈,這個特點在余水位變化過程線中也得到了較好體現,各站余水位變化過程線如圖3~圖6所示。從各站余水位的變化過程線可以看出。從該海域余水位特性和變化規律得出推論:在今后的該海域工程建設中,建設少量的潮位觀測站,采用潮汐預報和余水位訂正的方式可有效掌握該海域潮位。 表4 各站余水位統計值Tab.4 Statistics of residual water level of each station cm 圖3 春季余水位變化過程Fig.3 Hydrograph of residual water level in spring圖4 夏季余水位變化過程Fig.4 Hydrograph of residual water level in summer (1)漳州東山灣附近海域兼具正規半日潮和不正規半日潮特性,H1站最高潮位為2.39 m,最低潮位為-1.32 m,最大潮差為2.98 m,最小潮差為0.56 m;H2站最高潮位為2.82 m,最低潮位為-1.75 m,最大潮差為3.82 m,最小潮差為0.92 m;H3站最高潮位為2.97 m,最低潮位為-1.86 m,最大潮差為4.10 m,最小潮差為1.05 m;H4站最高潮位為3.12 m,最低潮位為-1.95 m,最大潮差為4.32 m,最小潮差為1.14 m;H5站最高潮位為3.17 m,最低潮位為-2.15 m,最大潮差為4.48 m,最小潮差為1.25 m。各測站每季度平均漲潮歷時基本一致,平均落潮歷時基本一致,漲潮歷時大于落潮歷時。 (2)各觀測站每季度的月平均海平面變化趨勢基本一致,各站的月平均海平面均為秋季最高。各站理論最低潮面值呈現從西南沿岸向東北逐漸變大的特性,與各站最大潮差變化規律基本一致,各測站每季度計算結果相對穩定,計算結果未出現大的波動,側面說明了調和常數的穩定性,其中尤以H1站最為穩定,各季計算結果基本一致。 (3)漳州東山灣附近海域余水位在時間上呈現短周期波動,波動幅度及波動周期在不同時期具有不同的特征,在空間上表現為各站余水位變化具有高度相關性,余水位變化越劇烈,相關性越強。在時間上表現為春夏季以減水為主,秋季以增水為主。從該海域余水位特性和變化規律得出推論:在今后的該海域工程建設中,建設少量的潮位觀測站,采用潮汐預報和余水位訂正的方式可有效掌握該海域潮位。

3 潮位特征值

5 理論最低潮面

7 結論