基于監測與預報成果分析指導復雜地質條件淺埋隧道施工

李鵬飛(成都暢達通檢測技術股份有限公司,四川 成都 611731)

1 工程概況

隧道位于新建貴陽—南寧鐵路貴州段,起始里程為 DK 76 + 055,終止里程為 DK 76 + 915,全長 860 m。隧道設計為雙線隧道,左右線間距為 4.200~5.083 m,隧高 13.6 m,埋設最高 30 m,埋深最淺 1 m,屬于典型的山嶺短淺埋隧道。隧道構造發育為不良地質發育,工程地質條件復雜。開挖過程中需要加強超前地質預報和現場監控量測,并根據超前地質預報及監測數據揭示圍巖變化規律,加強監測頻率,實時地、準確地和快速地反映圍巖變化情況,確保隧道施工安全[1]。該隧道全程埋深較淺,圍巖完整性、穩定性極差,掌子面易掉渣甚至變形坍塌和冒頂,嚴重影響施工。

為確保隧道圍巖開挖的穩定性,完善優化設計方案和指導現場施工,在隧道開挖過程中對典型的圍巖地質條件實施超前地質預報、拱部沉降、地表沉降和周邊收斂等現場圍巖情況進行監測。基于現場實測隧道拱頂、周邊收斂和地表監測數據基礎,分析研究了隧道施工期圍巖位移與支護結構受力的變化特征;在此基礎上分析了典型圍巖段的隧道穩定性[2]。根據數據分析結果可知,及時準確地進行反饋、對隧道設計進行改進和現場施工進行變更,以達到對設計資料的最佳優化,最終可為施工措施改進以及施工參數進行調整提供一定的指導意義。此外,本文的分析結果對特殊性、復雜性和膨脹土軟巖等類似復雜條件的淺埋特長隧道的穩定性研究具有一定意義,為現場施工和改進設計方案具有一定的參考作用和指導意義。

2 超前預報和現場監測內容

2.1 超前地質預報

根據 Q/CR 9217—2015 《鐵路隧道超前地質預報技術規程》、隧道設計相關資料及開挖現場,某隧道屬于淺埋隧道。根據現場工程和水文地質條件,隧道施工前期圍巖主要以膨脹粉質黏土夾碎石塊為主,層間含細砂,埋深較淺,滲水嚴重。施作超前地質預報時主要以方法簡單、耗時少、對現場圍巖影響較小和預報準確的方式為主。根據現場實際地質環境情況,選擇以地質調查法為主,結合地質雷達探測法對前期施工階段進行超前地質預報,具有快捷實時、對施工影響較小等特點。

地質雷達探測法以脈沖反射波在不同介質中的反射情況形式記錄。根據圍巖的不同,脈沖反射波在不同介質的圍巖中傳播,由于圍巖的介質對波在傳播過程中的吸收和圍巖介質不均勻的特點,導致反射波在到達接收裝置時,反射波的波幅逐漸衰減,發射波和接收到的波形差異變化較大[3]。此外,現場各種不確定條件下的隨機噪聲和干擾,也會影響發射波的接收。因此,需要對采集的雷達數據進行分析處理,以減少數據的噪聲,為分析數據提供清晰準確的雷達圖像。圖像處理過程中對數據進行減少噪聲干擾,改善背景。通過數據處理軟件對采集的數據進行自動時變增益或控制增益以補償介質吸收和抑制雜波、濾波處理除去高頻,降低背景噪聲和余振影響。對采集的雷達數據進行預處理、小波增益調整和濾波等方法的處理,最終得到雷達探測各條側線的結果圖,并對成果圖進行探測對象的地質判釋[4]。

2.2 監控量測項目和內容

根據 Q/CR 9217—2015 和隧道設計相關資料及開挖現場,確定如下量測項目,即地質和支護狀況等觀察、周邊位移、拱頂沉降、地表下沉監測[5]。

(1)地質調查法項目采用地質羅盤和地質錘等地質工具,對現場巡視、圍巖的敲擊、掌子面和支護狀況的觀察,描述和記錄掌子面的巖性、結構面產狀和地下水等特點,最終描繪地質素描圖。及時巡視隧道初期支護后圍巖穩定情況,觀察支護狀態有無開裂、滲水和掉塊等現象,并做好相應記錄,如有特殊情況立即向施工單位反映,以便做出安全措施。

(2)周邊位移、拱頂沉降和地表下沉監測主要采用坐標定向和后方交會方法,儀器選用高精度的徠卡 TS 09 全站儀。在周邊收斂監測過程中可采用相對坐標進行測量,計算隧道開挖的相對寬度。

2.3 斷面及測點布置

(1)斷面埋設距離。隧道內拱頂沉降和周邊位移收斂點的監測點埋設相同橫斷面,根據該隧道設計資料和圍巖實際情況進行處理。該隧道全程為淺隧道,埋設較淺,隧道上方主要以灌木林和耕地為主,隧址貫穿多條縣道和高壓電塔,全程 Ⅳ 級圍巖,圍巖穩定性極差,全程三臺階法開挖,因此該隧道點位埋設間距全程為 5 m。地表沉降點依據施工需要,在隧道洞口段地表布置測試斷面。

(2)斷面測點布置。隧道拱頂下沉和周邊凈空收斂是體現隧道開挖圍巖和初期支護結構力學變化的最顯著的監測參數,通過測量數據可以準確地了解圍巖和支護結構的穩定狀態[6]。該隧道開挖方式為三臺階開挖,掌子面開挖支護后再以隧道中線為主布設一個拱頂,當隧道變形較大的情況可在中線兩次適當增加拱頂沉降點。周邊收斂點埋設在拱頂測點同一橫斷面,點位位于拱腰和邊墻上,下臺階開挖后再拱腳上方 1 ~ 2 m 處埋設第三組周邊收斂點。隨著開挖地跟進,可在監測斷面附近的邊墻上標記里程樁號,以便準確的分析危險段。地表沉降測點根據施工和觀測方便等實際情況提前布設在洞內監測斷面的相同斷面[7]。

3 預報和監測結果分析

3.1 預報結果分析

通過對某隧道 DK 76 + 865—DK 76 + 835 進行地質雷達探測,探測掌子面主要為黃色全風化粉質黏土夾砂質碎石塊,巖體極破碎,開挖擾動后呈松散土夾砂礫、碎石狀或黏性土狀,圍巖完整性、穩定性極差,需超前支護并及時支護,V 級圍巖。地質雷達探測成果顯示,雷達圖像整體同相軸連續性極差,信號衰減快,反射信號較強、紊亂,未見明顯反射面,推測前方主要為全風化軟弱塑狀粉質黏土夾砂質碎石塊地層,巖體穩定性、完整性差,地下水弱發育,開挖時掌子面易掉塊或坍塌。建議開挖中短進尺,早閉合,早噴護;減少對圍巖的干擾,必要時中下臺階施作臨時橫撐,以減少周邊受力。

3.2 監測結果分析

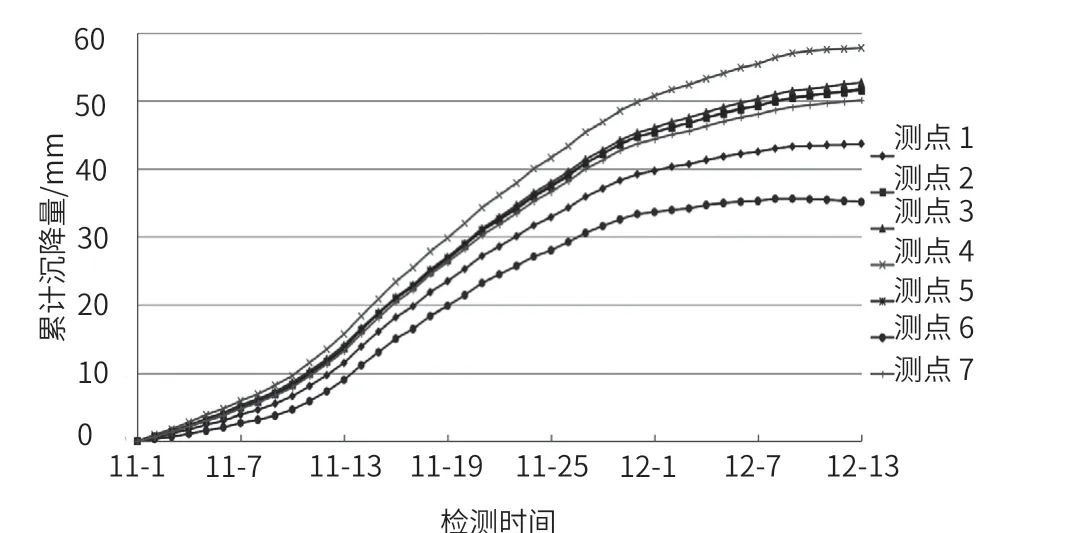

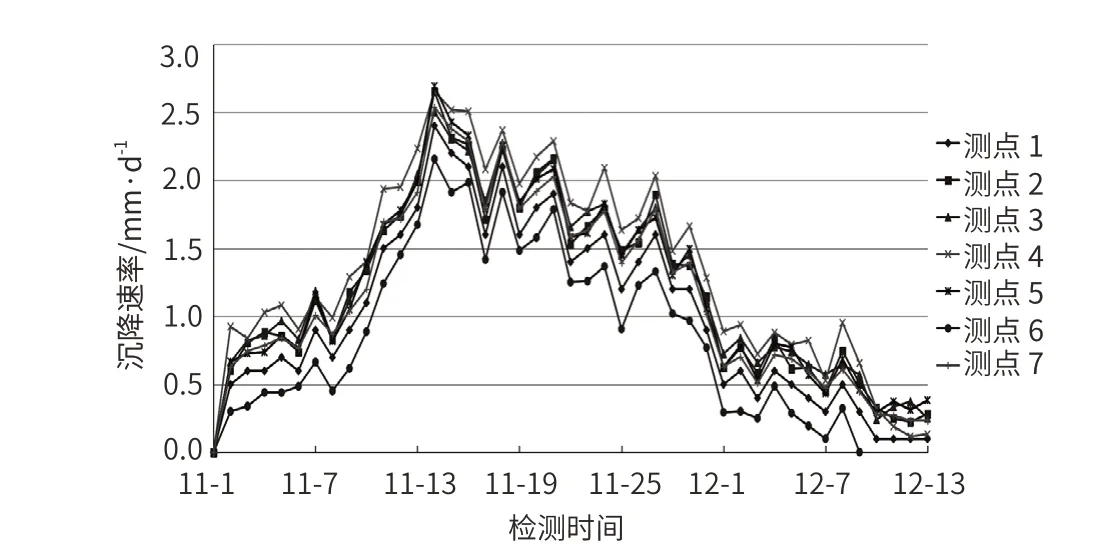

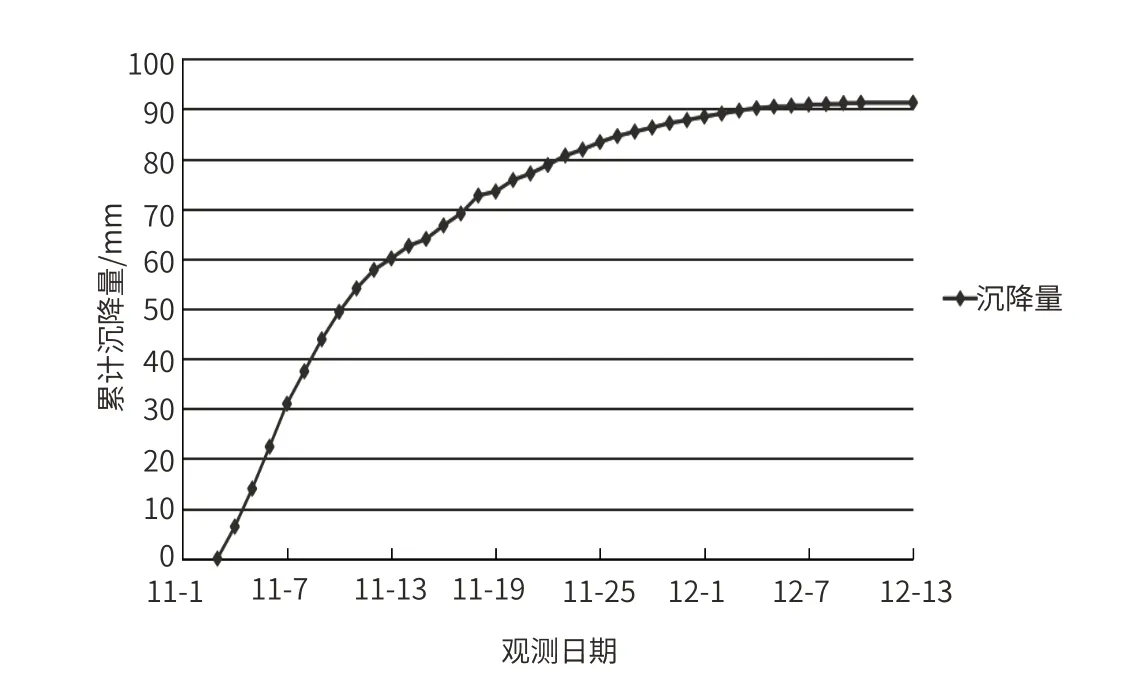

(1)地表沉降結果分析。根據現場 2018 年 11 月 1 日至 12 月 13 日的實測地表監測點 1 至監測點 7 沉降監測數據繪制地表累計沉降變化曲線圖和沉降速率圖,如圖 1、圖2 所示。

圖1 DK 76 + 865 地表累計沉降變化曲線圖

圖2 DK 76 + 865 斷面地表沉降速率曲線

斷面 DK 76 + 865 地表累計沉降曲線圖和沉降速率圖表明,因隧道的掌子面和仰拱開挖影響,地表沉降變化較大;距開挖中線較近地表點沉降量相對其他測點變化較大,測點4 最大累計達到 57.8 mm,沉降速率最大 2.7 mm/d。隨仰拱跟進和初支穩定,變形速率和沉降量逐漸變緩,最終趨于穩定。

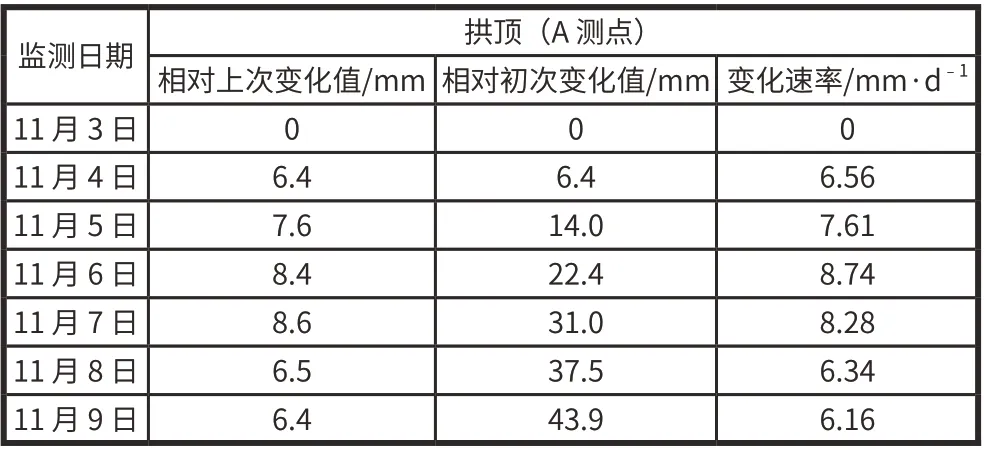

(2)拱頂沉降結果分析。斷面 DK 76 + 865 開挖后,圍巖以黑褐色、黃色和紅褐色膨脹粉質黏土夾碎石塊為主,開挖面多處有股狀水流出,掌子面存在掉塊現象;初期支護后及時進行了拱頂沉降監測,其中,該斷面前 7 d 的監測數據如表 1 所示,長期的監測數據繪制成拱頂累計沉降曲線圖如圖 3 所示。

表1 DK 76 + 865 斷面拱頂沉降部分數據

圖3 斷面 DK 76+865 拱頂累計沉降圖

拱頂測線 A 的現場監測數據顯示,斷面開挖到初期支護,監測數據變化較大,最大變形速率為 8.74 mm/d,7 d累計達 43.9 mm;隨著中下臺階開挖,變形持續變化,最終累計沉降高達 91.3 mm,累計變形量超過設計 75 mm 要求。根據現場監測數據,加強現場施工安全措施,縮短開挖進尺,調整初支支護參數,在中臺階和下臺階開挖時進行臨時橫撐支護以保證圍巖穩定,防止滑塌和冒頂等危險。

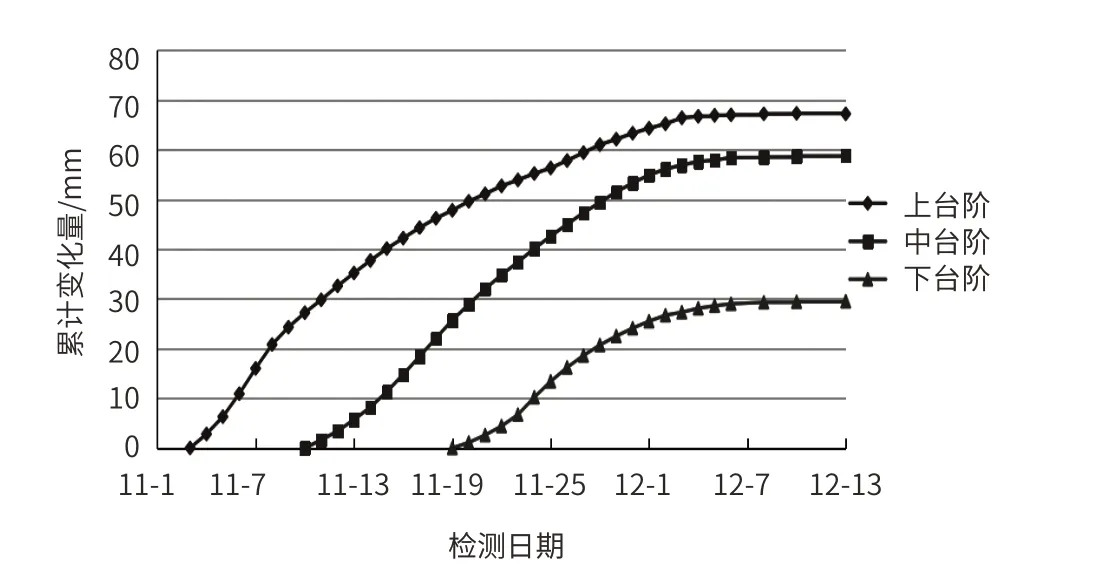

(3)周邊收斂結果分析。通過對隧道開挖面 DK 76 +865 斷面凈空收斂測線 S 1、S 2 和 S 3 進行監控監測,凈空收斂曲線變化示意圖如圖 4 所示。

圖4 斷面 DK 76 + 865 凈空收斂曲線變化示意圖

由圖 4 可知,凈空收斂相對拱頂測線變化相對較小,上臺階最大累計量為 67.2 mm,中臺階累計量為 58.5 mm,下臺階為 29.5 mm。周邊收斂穩定趨勢時間較短,表明該斷面的圍巖受力主要來自拱部,在對中下臺階進行臨時橫撐施工有明顯的作用。該方法對圍巖穩定性較差段有顯著效果,也適用于相似圍巖穩定差的淺埋隧道。

4 結 語

(1)新建貴陽—南寧鐵路貴州段某隧道屬淺埋隧道,洞口埋深較淺,以全風化軟質膨脹粉質黏土夾碎石塊為主,層間含細砂,易出現涌砂現象;圍巖自穩能力極差,極易滑塌,施工危險極大。基于對該隧道圍巖進行超前預報和圍巖變形實時監測與分析表明以下問題。① 地質雷達探測法可以準確地預測前方圍巖情況。② 拱頂沉降、周邊收斂和地表沉降變形監測,可實現對隧道內外圍巖變形情況進行監測,監測數據能準確反映圍巖的變形情況,保證施工安全,預防掌子面坍塌。

(2)現場實時監測數據可以準確實時地反映初期支護變形情況,通過變形分析可以及時對現場施工進行安全指導,為調整開挖進尺和初期支護參數等提供參考。同時,對監測數據進行回歸預測分析,可以分析襯砌支護施工的最佳時間。

(3)特殊性、復雜性和膨脹土軟巖等不良地質隧道開挖過程中使用地質雷達探測法和現場監測技術對相似山嶺隧道設計和現場施工具有一定參考意義。