城鎮空間適宜性評價方法與應用

何麗華,於新國,于勝杰

(1.湖北省地理國情監測中心,湖北 武漢 430071)

2017年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的 《省級空間規劃試點方案》要求“全面摸清并分析國土空間本底條件,劃定城鎮、農業、生態空間以及生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界(以下稱“三區三線”),注重開發強度管控和主要控制線落地,統籌各類空間性規劃,編制統一的省級空間規劃,為實現“多規合一”、建立健全國土空間開發保護制度積累經驗、提供示范”[2],表明“三區三線”劃定工作已然成為國土空間規劃的核心內容。2019年,中共中央國務院《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》明確指出“在資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價的基礎上,科學有序地統籌布局生態、農業、城鎮等功能空間,劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等空間管控邊界以及各類海域保護線,強化底線約束,為可持續發展預留空間”[1],更加凸顯了“三區三線”作為管控底線的作用。 2020年,自然資源部辦公廳印發的《省級國土空間規劃編制指南》(試行)要求“收集整合覆蓋陸海全域、涵蓋各類空間資源的基礎數據,充分利用大數據等信息技術手段進行分析研判,夯實規劃基礎”[3]。

城鎮空間作為國土空間的重要組成部分,分析其資源環境、承載能力、戰略區位、交通基礎設施等要素情況,評價城鎮空間的適宜性程度,可為城鎮空間和城鎮開發邊界的劃定提供數據支撐,對城鎮空間規劃、城鎮功能發展、城鎮建設引導具有重要的意義,也是“三區三線”劃定工作中不可或缺的部分。本文工作以基礎地理信息數據、地理國情普查監測數據、土地利用變更調查數據、社會經濟統計數據等為基礎,通過數據處理、指標計算、分析評價等一系列技術過程,所得到評價數據成果,不僅能展示城鎮空間的地理區域、地形地貌、道路交通、水域分布、土地利用等信息,而且可以反映自然資源、生態環境與社會經濟發展等要素間的相互關系,是服務城鎮空間規劃編制及管理的基礎性工作。

1 評價指標體系

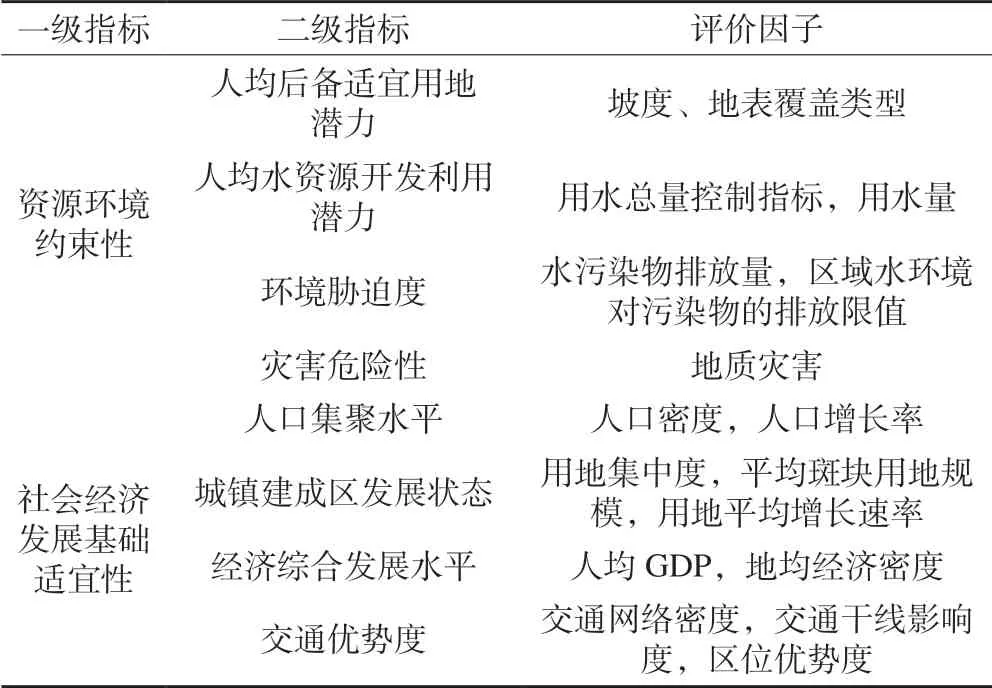

借鑒《市縣空間規劃編制技術規程(征求意見稿)》[4],從資源環境約束性、社會經濟發展基礎適宜性兩個維度構建城鎮空間適宜性評價指標體系,城鎮空間適宜性評價指標體系包括一級指標2個,二級指標8個,如表1所示。

表1 城鎮空間適宜性評價指標體系

2 評價方法

城鎮空間適宜性評價以定量方法為主,以定性方法為輔,主要有包括單指標評價、多指標綜合評價等環節。開展單指標評價,基于單項評價結果進行多指標綜合評價,分析城鎮功能適宜性,與現狀地表分區數據進行疊加分析,形成城鎮空間適宜性評價結果。

2.1 資料收集與處理

收集評價需要的資料,主要為基礎地理信息數據、地理國情普查監測成果、多期土地利用現狀數據、多期人口經濟等統計數據、其他資料等。應保證數據資料的權威性、準確性、時效性。評價資料來源廣、格式多,在使用前需進行資料數據年份、屬性、內容等的檢查,明確資料的使用方法和要求。對統計文本數據需進行數字化、量綱歸一化或空間化插值處理等。對空間數據需進行格式轉換、坐標轉換、數據重構、數據提取處理等。對專題大數據需進行數量化、對象化及數據擴樣、清洗、聚類、挖掘等處理。如基于地理國情普查監測成果中地表覆蓋的不同種類房屋建筑數據建立回歸方程,反演得到人口空間分布結果[5]。當歷史系列數據不連續、缺乏其中某些年份的數據時,可根據需要進行推導和插補,數據插補可采用比例法或數據內插法。若因行政區劃調整等原因造成歷史系列數據統計范圍不一致時,應對歷史數據進行范圍校核,核準并統一到與評價范圍相一致。空間數據平面坐標系需統一為CGCS2000國家大地坐標系,格式盡量統一為ArcGIS文件地理數據庫或shp數據格式等。

2.2 數據處理

數據處理包括評價基礎數據生產和現狀地表分區數據編制。基礎數據按要素類型分層存儲。提取地理國情普查監測成果中地表覆蓋、行政區劃、水域、交通、區位點等要素數據,掛接各類屬性信息。利用處理后的土地利用數據,提取、融合評價需要的多年份土地利用現狀數據。按成果屬性定義要求,整合、集成形成評價基礎數據,確保數據內容完整,位置、屬性信息正確,圖斑拓撲關系合理,無壓蓋和空隙等。基于地表覆蓋、土地利用等數據,融合形成現狀地表分區數據,數據內容與分層如表2所示。

表2 評價基礎數據內容及分層表

2.3 單指標評價

分別開展土地資源、水資源、環境、災害等資源環境約束性指標單項評價,以及人口、經濟、城鎮建成區、交通優勢等社會經濟發展基礎適宜性指標單項評價。評價模型、方法如下。

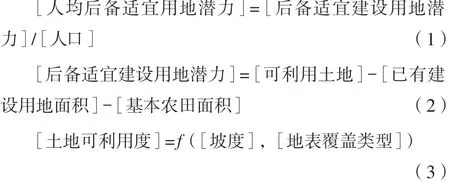

人均后備適宜建設用地潛力:

確定坡度分級方法,結合土地利用/地表覆蓋數據,根據式1~3,計算人均后備適宜建設用地潛力,并按照>2,0.8~2,0.3~0.8,0.1~0.3,≤0.1畝/人將后備土地資源劃分為豐富、較豐富、中等、較缺乏、缺乏五種類型,分別賦值5,4,3,2,1。

人均水資源開發利用潛力:

根據式4、5,計算人均水資源開發利用潛力,并按照>100,50~100,20~50,0~20,≤0 m3/人將水資源開發利用潛力劃分為高、較高、中等、較低、低 5個等級,分別賦值5,4,3,2,1。

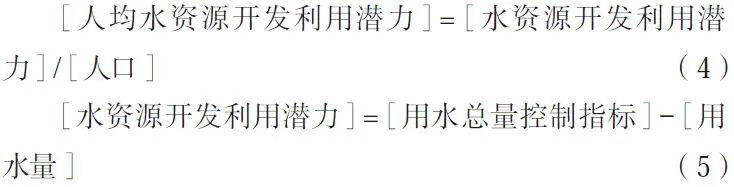

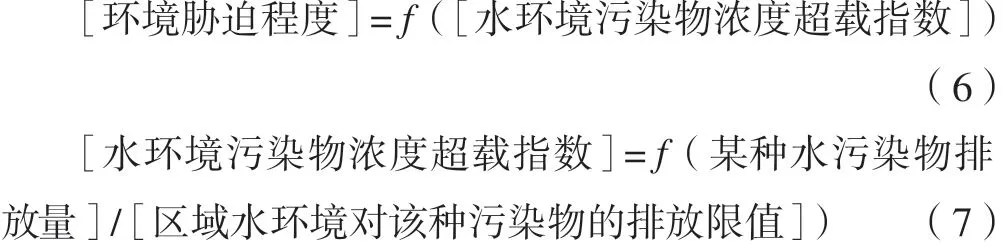

環境脅迫度:

根據式6、7,計算化學需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、總氮(TN)、總磷(TP)等四類污染物濃度超載指數,并進行加權求和(權重值均為1/4),得到總的水環境污染濃度超載指數。按照>2、1.6~2、1.2~1.6、0.8~1.2及<0.8,將環境脅迫程度劃分為 高、較高、中等、較低、低五個等級,分別賦值1, 2,3,4,5。資料允許可考慮大氣環境納污能力。

災害危險性:

利用區域地質災害易發分區數據,根據地質災害易發程度,將地質災害高易發區、中易發區、低易發區、不易發區分別對應災害危險性較高、中等、較低、低,分別賦值2,3,4,5。資料允許可考慮地震災害、氣象災害危險性等。

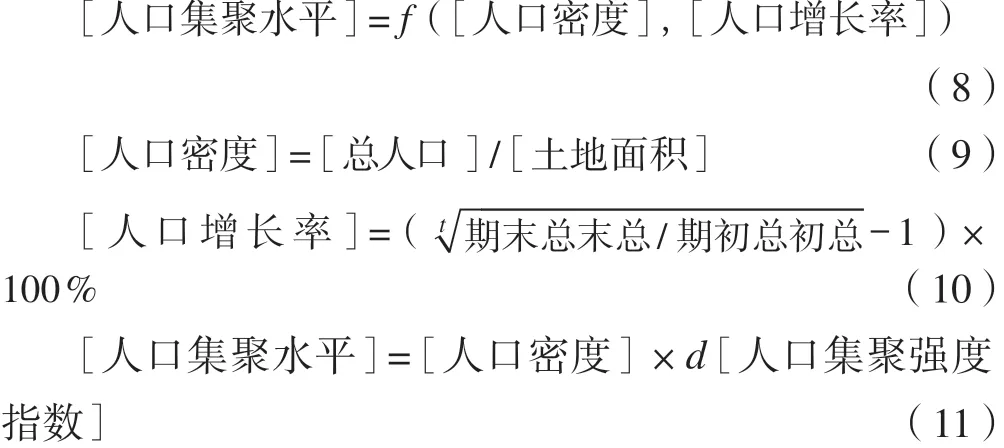

人口集聚水平:

根據式8~11,計算人口集聚水平指標值,其中人口集聚強度指數分級參考閾值如表3所示,并按五等分法,將人口集聚水平劃分為高、較高、中等、較低和低五個等級,分別賦值5,4,3,2,1。

表3 人口集聚強度指數值分級參考閾值(人口密度單位:人/km2)

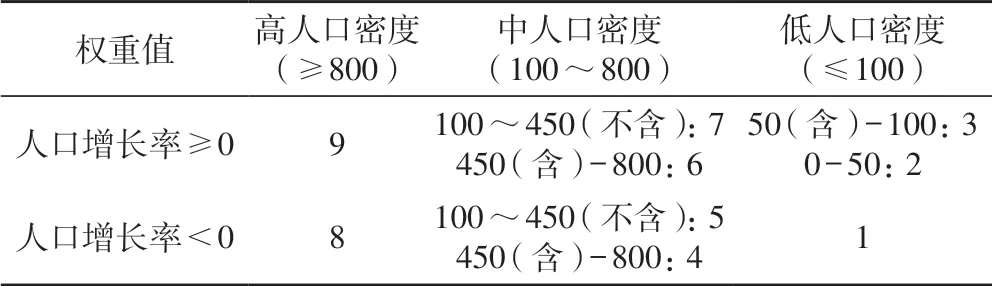

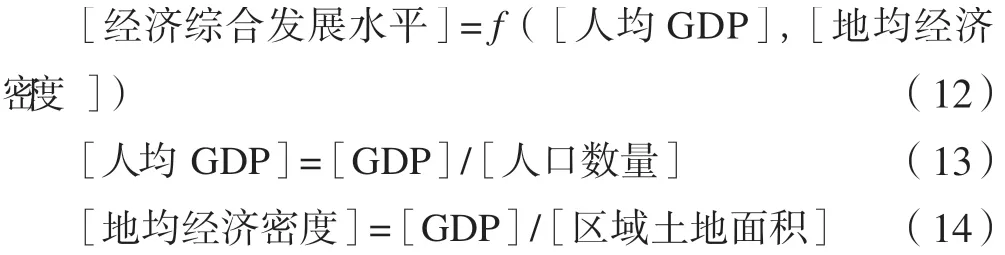

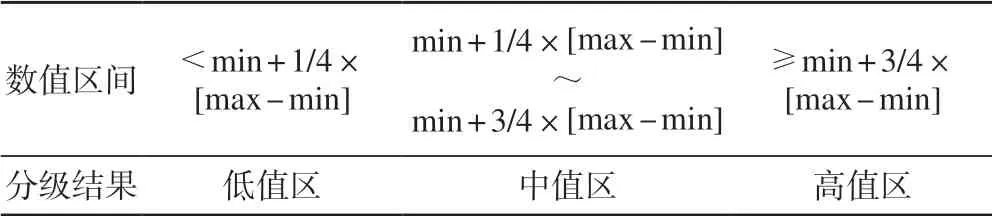

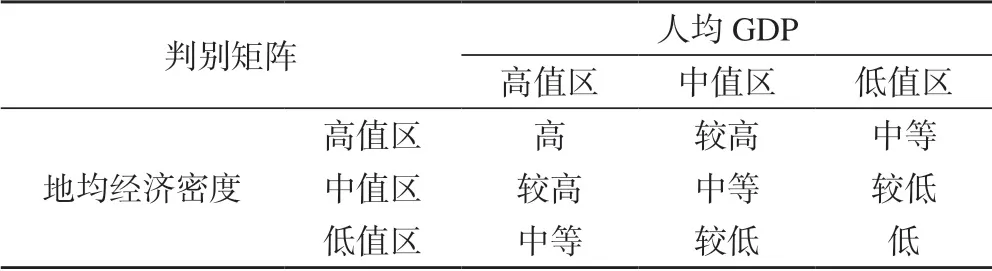

經濟綜合發展水平:

根據式12~14,計算各評價單元人均GDP及地均經濟密度,按照表4對人均GDP和地均經濟密度進行分級。其中max、min分別為評價單元人均GDP(地均經濟密度)的最大值、最小值。按照表5判定經濟綜合發展水平為高、較高、中等、較低、低五個等級,分別賦值5,4,3,2,1。

表4 [人均GDP]、[地均經濟密度]分級統計表

表5 經濟綜合發展水平等級的參考矩陣

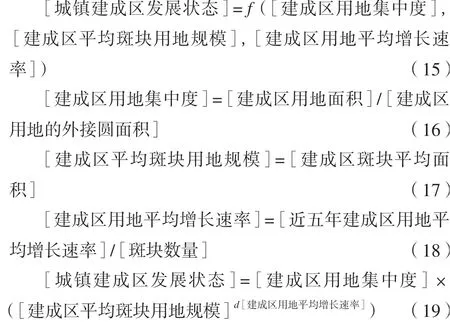

城鎮建成區發展狀態:

根據式15、19,計算建成區用地集中度、建成區平均斑塊用地規模,近年來城鎮建成區用地平均增長速率,確定合適的建設用地圖斑平均面積閾值、建成區用地平均增長速率分級標準及賦值,得到城鎮建成區發展狀態指數,并按五等分法,設置合理分級標準,將城鎮建成區發展狀態劃分為高、較高、中等、較低和低5個等級,分別賦值5,4,3,2,1。

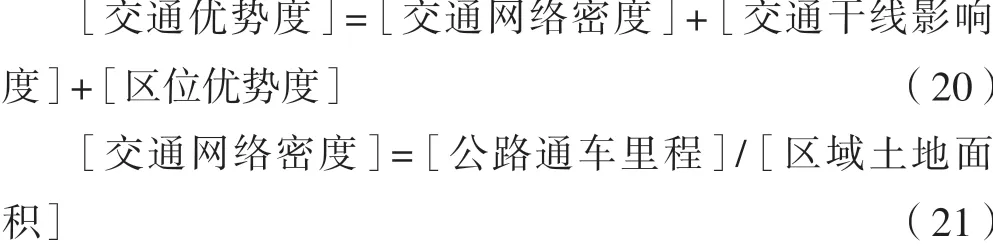

交通優勢度:

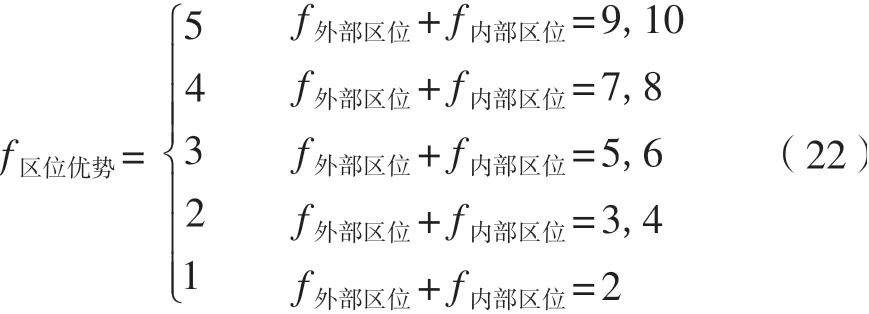

根據式20、21,評價交通優勢度,分析評價單元內高速公路、國道、省道、縣道等交通要素網絡密度,并按照五等分法得到分級結果,分別賦值5,4,3,2,1。分析機場、港口、鐵路車站及各等級公路(城市道路中,快速路按一級公路提取,主干路按二級公路提取)影響范圍并賦值,具體賦值方法可結合區域特點,計算交通干線影響并分級,分別賦值5,4,3,2,1。區位優勢評價分為內部區位優勢評價和外部區位優勢評價,計算評價單元政府駐地到區域最高級別政府駐地的交通距離d,并按照≤D,D~2D,2D~3D,3D~4D,>4D將內部區位優勢劃分為五個等級(其中D為最高級別政府駐地至評價區域行政邊界最遠交通距離),分別賦值5,4,3,2,1。外部區位優勢評價考慮評價單元至周邊政府駐地的車程距離(車程小于 2h)以及周邊行政區域經濟總量情況。分析周邊所有車程小于2h行政區域的GDP,綜合考慮經濟總量和車程距離兩個因子,設置合適的分級標準并得到外部區位優勢等級,分別賦值1,2,3,4,5。

按式22計算區位優勢評價結果f區位優勢。

式中,f外部區位為外部區位分值;f內部區位為內部區位分值。

對交通網絡密度、交通干線影響度和區位優勢度3個要素指標評價結果進行無量綱處理(值介于 0~1 之間),并等權重加權求和,按照0~0.2,0.2~0.4,0.4~0.6,0.6~0.8,0.8~1.0,將交通優勢度劃分為低、較低、中等、較高和高5個等級,分別賦值1,2,3,4,5。

2.4 多指標綜合評價

采取等權重對各指標的評價結果進行加權求和,并進行四等分處理,將多指標綜合評價結果劃分為“一級”、“二級”、“三級”、“四級”4個等級,得到多指標綜合評價結果。結合空間開發負面清單、現狀建成區及過渡區數據,根據空間開發負面清單禁止開發、生態為主的過渡區開發適宜性降級等原則,劃分評價區域城鎮空間適宜性為一等(最適宜)、二等(較適宜)、三等(較不適宜)、四等(不適宜)4個等級。

3 應用實例分析

選取某研究區域,利用本文提出的評價方法對區域城鎮空間適宜性開展評價。研究區地形為崗地、平原,總面積為3 667 km2,現狀地表分區中空間開發負面清單、現狀建成區、Ⅰ型過渡區、Ⅱ型過渡區、Ⅲ型過渡區面積分別為2 221 km2、171 km2、885 km2、388 km2、2 km2。

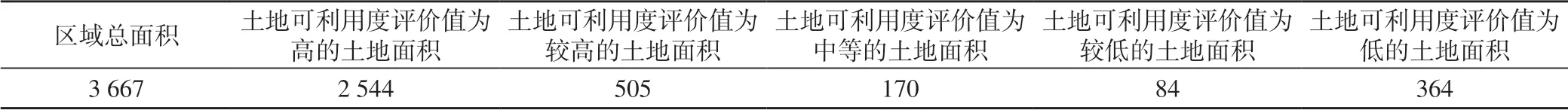

對區域土地資源、水資源、環境、災害等資源環境約束性指標,以及人口、經濟、城鎮建成區、交通優勢等社會經濟發展基礎適宜性指標進行定量分析,其中統計各等級土地可利用度評價值土地面積,結果如表6所示。

表6 研究區各等級可利用程度土地面積統計表/km2

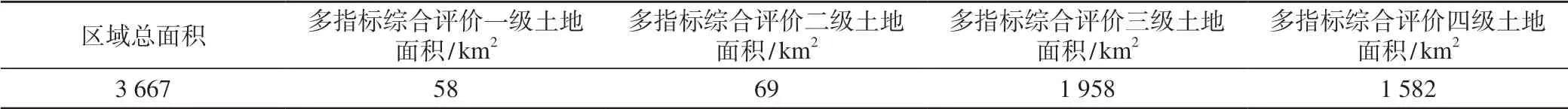

疊加資源環境約束性、社會經濟發展基礎適宜性單項評價結果,并進行分級處理,得到多指標綜合評價結果,統計多指標綜合評價各等級土地面積,結果如表7所示。

表7 研究區多指標綜合評價各等級土地面積統計表/km2

疊加現狀地表分區結果分析,區域城鎮空間適宜性評價結果為最適宜(一等)土地面積為45 km2、較適宜(二等)面積為59 km2、較不適宜(三等)土地面積為617 km2、最不適宜(四等)土地面積為2 946 km2,分別約占評價區域總面積1%、1%、18%、80%。從評價結果來看,城鎮空間適宜性評價結果為最適宜、較適宜的區域主要分布在重點集建區附近,與區域實際情況基本一致,該區域城鎮承載能力較高,基礎設施和區位優勢較好。應用實例分析結果也驗證了本文提出的評價方法可行。

4 結 語

本文提出的城鎮空間適宜性評價方法主要是基于資源環境約束性和社會經濟發展基礎適宜性兩方面開展的,其指標體系、評價方法與現行的《資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價指南(試行)》[7]存在較大差異,已不能適應當前城鎮空間適宜性評價工作的要求。但該方法具有評價指標設置更聚焦城鎮發展評價、空間分析方法應用科學合理、技術要求明確且可操作性強、評價結果用圖形化方式展示更直觀等特點。同時也存在評價指標考慮還不全面、評價因子權重設置不夠合理、分析評價建模方法研究還不完善、新技術和新方法應用不多等不足。在今后的工作中,我們不僅要拓展利用大數據等方法,繼續探索城鎮空間適宜性評價中的指標構建、權重設置、模型選取等技術方法。還要不斷地進行各類數據分析的實踐探索,努力形成相應的數據分析技術體系,為“三區三線”劃定工作提供有力的基礎數據服務。