淡味藥內涵析議及在兒科疾病中的運用

潘青云,單祎文,吳嘉寶,趙 霞

(南京中醫藥大學附屬醫院,南京 210029)

五味理論是中藥藥性理論的重要組成部分,為臨證立法、藥物組方配伍的重要依據。“淡”為其中一種藥味,以茯苓、薏苡仁、滑石、淡竹葉等為代表,藥物雖少,其作用不可忽視。淡味藥,性平少偏頗,味淡薄無礙胃氣,尤適合小兒 “臟氣清靈”“隨撥隨應”的特性。

本文以《中國藥典》2020年版(十一版)第一部為依據對淡味藥藥性理論進行梳理和總結,并探討淡味中藥在兒科疾病的配伍運用,以期為淡味藥的遣藥組方提供理論依據。

1 “淡味”的含義

“淡”,《說文解字》將其解釋為:“淡,薄味也。從水炎聲”[1]。可見“淡”的原意是與“厚”“濃”相對的味覺描述。《黃帝內經》有“恬淡虛無,真氣從之”的攝生之道。孫思邈在《備急千金要方·道林養性第二》指出:“每學淡食,食當熟嚼,使米脂入腹,勿使酒脂入腹”[2]。提出了淡味飲食養生。后世多將“淡附于甘”來論述,至王好古較早把甘味、淡味分開論述,將淡列入藥性特征。徐靈胎認為,“無味即為淡”“淡者五味之所從出,即土之正味也”,以土本無味,同氣相求,故淡味即為無味。吳鞠通認為:“惟淡屬天氣,清華沖和,最能淡泄土中之濁氣,而使之復其清明之體,故必以淡為善也”[3]。綜上觀點,淡味本義的闡釋皆從“象”思維入手,無論甘之薄味或無味,淡者為“至善”之品,得天地“中和”之性,祛病用藥長養萬物。

2 淡味藥的功效析義

五味理論是根據藥物的作用及真實滋味確定的,酸苦甘辛咸是最基本的五味,中藥味不止五種,更有淡、澀味等,因歸納藥味與五行臟腑配屬關系,故仍習慣統稱為五味[4]。淡味與甘味關系密切,后世有“淡附于甘”,淡味藥與甘味藥同五行屬土應脾。《內經》有“淡味滲泄為陽”“濕淫于內,治以苦熱,佐以酸淡,以苦燥之,以淡泄之”,這是淡味作用最早的概括。總結“淡”味的基本功效為能利、能滲。

淡能利、能滲,有利水、滲濕之用。《精校本草新編》謂:“利小便者,淡以瀉之也”[5]。《長沙藥解》有:“茯苓泄水燥土,沖和淡蕩,百病皆宜,至為良藥”[6]。《藥品化義》言:“燈心,氣味俱清,輕者上浮,專入心肺;其味最淡,淡能利竅,使上部郁熱下行,從小便而出”[7]。然淡味不獨通過利小便,某些淡味藥更有通利腠理,發揮滲泄水濕的功用。如李時珍在《本草綱目》載:“氣之薄者滲泄,甘淡平涼是也,滲謂小汗,泄謂利小便也”[8]。提出通達毛腠,得“小汗”亦能滲濕。并以滑石為例,謂其“上能利毛腠之竅,下能利精溺之竅”,對其具體滲利水濕作用進行解釋:“蓋甘淡之味,先入于胃,滲走經絡,游溢精氣,上輸于肺,下通膀胱,肺主皮毛,為水之上源,膀胱司津液,氣化則能出,故滑石上能發表,下利水道,為蕩熱燥濕之劑。發表是蕩上中之熱,利水道是蕩中下之熱;發表是燥上中之濕,利水道是燥中下之濕”[11]249。指出甘淡之品不僅有利小便,亦有開腠理的作用,此“不發汗而致汗出”之具體運用之一。

3 淡味藥歸納總結

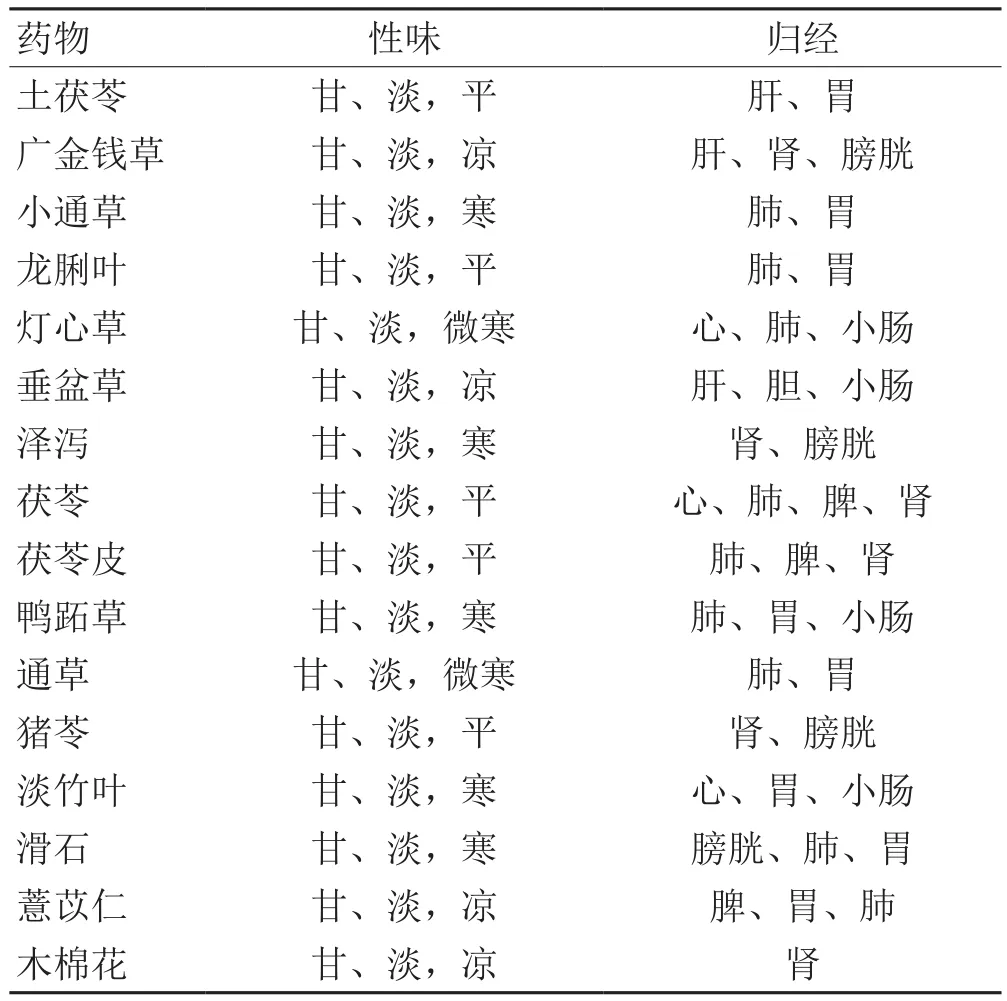

淡味中藥較少,以《中國藥典》2020年版第一部[9]為依據,共載有16種淡味藥。分別是土茯苓,廣金錢草、小通草、木棉花、龍脷葉、燈心草、垂盆草、澤瀉、茯苓、茯苓皮、鴨跖草、通草、豬苓、淡竹葉、滑石、薏苡仁,均兼有甘味,即味均為甘淡,故多有“淡附于甘”“淡為余甘之味”之說,也反映了淡味藥藥性平和的一面。藥物毒性方面均無毒性。以下具體探討淡味藥的四氣、歸經分布和升降沉浮。

3.1 淡味藥的四氣分布

“物有味必有其氣,有氣斯有性”,藥物配伍,雖變化無窮,然總不離氣味的組合,四氣即寒、熱、溫、涼四種藥性,是藥物作用于人體后,以糾人體陰陽盛衰寒熱變化之偏的反應[10]。李東垣《脾胃論》曰:“凡藥之所用,皆以氣味為主,補瀉在味,隨時換氣……一物之內,氣味兼有,一藥之中,理性具焉,主對治療,由是而出”[11]。強調了四氣和五味的內在聯系,二者相互依存,不可或離。因此,將四氣五味綜合互參才能正確地辨識藥物的作用。16種淡味藥中寒性藥有7種,其中2味性味為微寒,涼性藥有4種,平性藥有5種,無溫熱之品(見表1)。即淡味藥大部分以寒、平性2類為主,無溫熱之品。淡味藥四氣中雖無溫熱類,但與其他性溫之品結合,能發揮不同的功效。如澤瀉與桂枝相配的腎氣丸、五苓散,與附子相配,溫運陽氣以瀉寒水的真武湯,均拓展了淡味藥的適用范圍,配伍精妙。

3.2 淡味藥的歸經分布

歸經是藥物對機體臟腑具有一定的選擇性作用。歸納《中國藥典》2020年版一部收載的16種淡味藥的歸經屬性(見表1),以入肺、胃、膀胱、腎經為主。《醫學衷中參西錄》曰:“土本無味,借稼穡之味以為味,夫無味即是淡,故人之脾胃屬土,凡味之淡者皆能入脾胃”[12]。脾胃取象坤土,其性中和,能長養萬物。所以淡味之品最合中土脾胃之性,故多歸胃經。然歸肺經最多,究其原因,淡味滲泄之用不僅指通利小便,還包括開發腠理。肺金為水之上原,主行水,“上焦開發,宣五谷味,熏膚、充身、澤毛,若霧露之溉”“飲入于胃,游溢精氣,上輸于脾。脾氣散精,上歸于肺,通調入道,下輸膀胱。”上焦肺氣宣降,在疏通和調節全身水液的輸布排泄中發揮重要作用。“治濕之法,不利小便,非其治也”,其歸膀胱、腎經,多用于治療水腫、小便不利等,通過因勢利導,給邪氣以出路,引水濕從小便而出。

表1 16種淡味藥的性味、歸經

3.3 淡味藥的陰陽薄厚與升降浮沉

藥物的升降浮沉與其陰陽厚薄相關。《內經》首以氣味分陰陽,“陽為氣,陰為味”,陰陽之中再分陰陽,即氣與味各分厚薄,“味厚者為陰,薄為陰之陽;氣厚者為陽,薄為陽之陰”“味薄者升”“味厚者沉”。《素問·至真要大論》曰:“辛甘發散為陽,酸苦涌泄為陰,咸味涌泄為陰,淡味滲泄為陽。”從氣味角度而言,則淡屬陰中之陽。張元素根據氣之陰陽與味之陰陽不同的疊加法形成了頗具特色的氣味厚薄升降趨向[13]。從氣味相合角度,認為淡(味之陽)加平、寒、涼(氣之陰)為陽中之陰,升已而降。汪昂在《本草備要·藥性總義》中對藥物氣味與升降浮沉之間的關系作了精辟概括:“氣厚味薄者浮而升,味厚氣薄者沉而降,氣味俱厚者能浮能沉,氣味俱薄者可升可降”[14]。可見淡味藥可升可降。正如《藥品化義》言燈心草:“能升能降,力淡滲,性氣與味俱輕清”[7]50。由此可知,味淡其氣味俱薄,可升可降,如五苓散配桂枝辛溫解表發汗,諸淡滲之品共奏通利水濕,故淡味之藥升可隨辛甘發散為陽,降可滲泄入于陰,隨升降之藥出入于陰陽之間[15]。

4 淡味藥在兒科疾病配伍的運用

淡味藥在多種方劑中均有其獨特的配伍應用,如“淡滲利水”“甘淡補潤”“芳化淡滲”“甘淡和胃”“淡以通陽”。淡味藥,性平少偏頗,味淡薄無礙胃氣,尤適合小兒“臟氣清靈”“隨撥隨應”的特性。概述淡味藥在兒科疾病配伍中的應用總結如下。

4.1 流通津液,滲濕分清

濕邪既可外感,又能內生,是水液代謝異常的病理產物。《素問·至真要大論》曰:“濕淫所勝,平以苦熱,佐以酸辛,以苦燥之,以淡泄之。”首次提出了淡滲利濕法。《儒門事親》言“滲為解表歸于汗,泄為利小溲歸于下。淡味之藥,滲即為升,泄即為降”[16]。甘淡滲泄通過三焦氣化,升降相合,宣達滲泄周身津液,或下利水道,或開發腠理,使“水精四布,五經并行”,則水濕、痰飲無處叢生。

腎病綜合征是兒童最常見的腎系疾病之一,屬于中醫學“水腫”范疇,濕邪是其重要的致病因素之一。其病程遷延,常反復發作,這些均符合濕邪致病的特點,而濕邪致病,法當利之、滲之。頓艷芳[17]認為,小兒腎病綜合征應著重從濕論治,治療以滲濕透泄為大法,因勢利導,驅邪外出。又有小兒濕熱瀉,濕熱壅遏,如油和面,氣機不通,雖為濕熱泄瀉之證,但小兒脾常不足,氣質嫩弱,黃連、黃芩等苦寒燥濕之品,不宜多用,《溫病條辨·解兒難》謂:“兒科用苦寒,最伐生生之氣”[18],恐傷脾陽,冰伏濕邪。治宜淡滲利濕,通陽瀉熱,因濕為陰邪,其性重濁黏膩,茯苓、滑石、蘆根等淡味藥甘淡滲濕,通利州都,濕去熱孤,陽氣自通,則瀉自得止,此正“通陽不在溫,而在利小便”之具體運用。陳寶貴[24]臨床以六一散加減治療小兒濕熱瀉療效顯著。

4.2 滲灌氣血,以通為補

補益藥大多藥性滋膩,守而不走,易于妨礙脾胃的運化功能,以致氣機壅實,生濕助痰。尤小兒用藥稍滯則呆,補益藥使用不當會使小兒出現脘腹痞悶或腹脹、納差、腹瀉等諸癥。味薄則通,淡味藥能滲、能利,均寓“通”意,與補益劑相配可減輕其滋膩礙脾之性,以助運化,因此,淡味之品在補益劑中的配伍較為廣泛,以助“疏其血氣,令其條達”。如茯苓在補氣方異功散、參苓白術散,與人參、白術等補氣藥相配,能助其益氣健脾不致壅遏氣機;養血方歸脾湯中與熟地黃、當歸和白芍等養血藥相伍,可使其養血而不滋膩呆滯。

小兒常見病反復呼吸道感染,董幼祺[19]認為,本病“不在邪多,而在正虛”,認為肺、脾、腎三臟之不足尤以腎臟不足為本病發病的關鍵。葛湄菲[20]治療反復呼吸道感染恢復期的治療以扶正為主,兼以祛邪,常以參苓白術散合玉屏風散加減,以補脾益肺、益氣固表,其中黃芪、黨參、白術、山藥等平補肺脾之品,酌加茯苓、薏苡仁等以醒脾助運,使補不礙滯,消不傷正。錢乙依小兒“腎常虛”生理特點創制的六味地黃丸,組方嚴謹,在臨床用于小兒腎虛的各種病證。觀六味地黃丸組成,方中澤瀉一防熟地黃滋膩戀邪之弊,二則泄腎虛所生之濕濁;茯苓淡滲脾濕,既助澤瀉以泄腎濁,又助山藥健運以充養后天之本。方中少佐澤瀉、茯苓二味淡薄藥,滲灌精血,引濁邪下行,達補而不滯,起通補之用。

4.3 甘淡補潤,取法沖和

五臟皆有陰陽,論脾雖常偏重氣陽,脾陰實則脾陽之基礎,脾之氣陽皆有賴于脾陰的滋養。張仲景治療“脾約”的麻子仁丸,“啟脾陰而化燥氣”,開后世脾陰學說之先河,小兒脾常不足,一味的養陰潤脾之品有助濕礙脾之弊,甘淡相合,甘能補之,脾惡濕濁,淡能滲之,守中化陰,順應脾臟之生理特性,正合經云 “欲令脾實,宜甘宜淡”。繆希雍名方保胎資生丸,全方甘淡補潤,原為婦人保胎而設,后世將此方視為繆氏養脾陰的代表方劑,廣泛用于脾陰不足之證的各系統疾病,不只限于婦科。這種以甘淡補潤,涼而不寒、淡而不利,充養脾陰不礙濕的組方思路,對于小兒脾陰虛證治具有重要的借鑒意義。

小兒脾陰虛可見便秘、厭食、疳積等多種脾系病證。近代蒲輔周指出:“脾陰虛,手足煩熱。口干不欲飲,煩滿、不思食。”白長川[21]認為,“脾陰不足,不能敷布,聚而為濕,形成腹瀉”是小兒慢性腹瀉、久瀉不愈的重要病機,并借鑒溫病大家葉天士“甘守津還”“甘淡驅濕”之法治療小兒慢性腹瀉療效顯著。臨床上脾陰虛便秘患兒常見大便干結難下、口焦舌干、舌質偏淡少苔,或現花剝苔,此類患兒平素多喜食焦香炙煿,損傷脾陰,治宜甘淡滋脾,潤腸通便。張錫純亦曰:“淡味之品善能養脾陰也。” 可見,甘淡性平質潤之味滋養小兒脾陰實為治脾陰虛之正法。

5 結語

分析歸納《中國藥典》2020年版一部中的淡味藥發現,淡味藥以寒、平性2 類為主,無溫熱之品;以入肺、胃、膀胱、腎經為主;味淡其氣薄,可升可降,和調陰陽,可隨辛甘發散為陽,亦可滲泄入于陰,隨升降之藥出入于陰陽之間。味淡之品與小兒生理特點及病理變化相應,靈活組方配伍以調藥味之性,達“滲、行、潤”之功效,具體運用可流通津液、滲灌氣血、甘淡滋脾,在小兒腎病綜合征、反復呼吸道感染、泄瀉、便秘等兒科常見病治療中發揮重要作用。