醫療失效模式與效應分析在先天性心臟病新生兒術后切口護理流程中的應用

何紅霞,唐 春

(新疆烏魯木齊市新疆醫科大學第一附屬醫院新生兒科,烏魯木齊 832001)

新生兒先天性心臟病是胎兒時期心臟血管發育異常導致的心血管畸形,是小兒最常見的心臟病,發病率為活產嬰兒的5%~8%,早產兒發病率更高,病因尚未完全明確[1]。近年先天性心臟病新生兒治療新技術主要包括導管、球囊、手術等治療,而手術治療仍然是目前首選[2]。患兒的康復除手術醫生技術操作外,術后的護理也尤為重要,尤其是術后切口護理。研究表明先天性心臟病新生兒術后切口護理操作流程復雜,操作不當極易出現高危風險[3]。醫療失效模式與效應分析(healthcare failure mode and effect analysis,HFMEA)是通過對失效問題的嚴重程度、發生率等進行系統評估,辨別存在的患者安全風險,預先建立相關預防措施,改善工作流程,以預防不良事件的發生,提高安全指數的一種結構化的系統安全管理工具。與根因分析法(root cause analysis,RCA)相比,HFMEA是一種前瞻性、預見式的風險管理工具[4]。因此,選取我院接受手術治療的先天性心臟病新生兒作為研究對象,探索先天性心臟病新生兒術后切口護理流程中應用醫療失效模式與效應分析的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

采用非同期對照實驗選取2016年2月-2019年2月在我院接受手術治療的先天性心臟病新生兒116例作為研究對象。1)納入標準:患兒年齡均出生后13~28 d;患兒符合《新生兒先天性心臟病篩查項目技術規范試行》[5]相關規定;患兒所患先天性心臟病類型均為肺動脈瓣狹窄,且符合《先天性心臟病的分類標準》[6];家屬均知情同意本次研究,并簽有同意書。2)排除標準:患兒年齡均>28 d;患有其它類型疾病;除肺動脈瓣狹窄以外的其它類型先天性心臟病患兒[7];中途退出,未簽有同意書者。經嚴格納入排除后選取2016年2月~2018年5月手術治療的先天性心臟病新生兒56例作為A組,其中男35例,女21例,平均出生天數為(25.1±2.4) d,采取常規術后切口護理流程;2018年6月-2019年2月手術治療的先天性心臟病新生兒60例作為B組,其中男37例,女23例,平均出生天數為(24.9±1.3) d,采取醫療失效模式與效應分析的術后切口護理流程。2組的性別、平均出生天數等一般資料比較,計學差異無統意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 干預方法

1.2.1 A組 行常規術后切口護理流程,主要內容包括鎮靜藥物的使用,保證患兒充分鎮靜,交替使用鎮靜劑和肌松;減少外界刺激,呼吸道管理避免二氧化碳毒瘤、合理氣道濕化、吸痰、臨測血流動力學,早期積極利尿,保持心包引流通暢,補充血漿蛋白,糾正貧血。

1.2.2 B組 行醫療失效模式與效應分析的術后切口護理流程,具體操作方法如下:1)制定主題:分析先天性心臟病新生兒術后切口護理的不良事件的原因,并整理記錄,頭腦風暴、專家咨詢確定“醫療失效模式與效應分析”在先天性心臟病新生兒術后切口護理流程中的應用。2)組建團隊:專業醫師5人,新生兒心臟專科護士8人,醫護合作進行護理質量的管控記錄及評價。3)護理流程:實施前要進行操作前的準備,對病房內的環境充分消毒,保證病房環境的舒適性,醫護人員嚴格洗手。操作準備階段,護理人員需要充分了解風險,保證一切操作均在無菌條件下進行。進入ICU后,對患兒生命體征密切觀察,評估患兒術后恢復情況,考慮四季對患兒手術切口的影響,如夏季切口容易感染,做好預防措施。4)執行危害分析:將存在的失效模式,通過頭腦風暴法,集思廣議,客觀討論危害,執行危害分析,羅列潛在失效點。充分考慮先天性心臟病患兒手術后切口可能出現的危害,并進行分析,考慮切口的干燥于次日將膠布、紗布撕掉,保證無菌操作避免感染,準確識別患兒皮膚的變化情況及時預防。

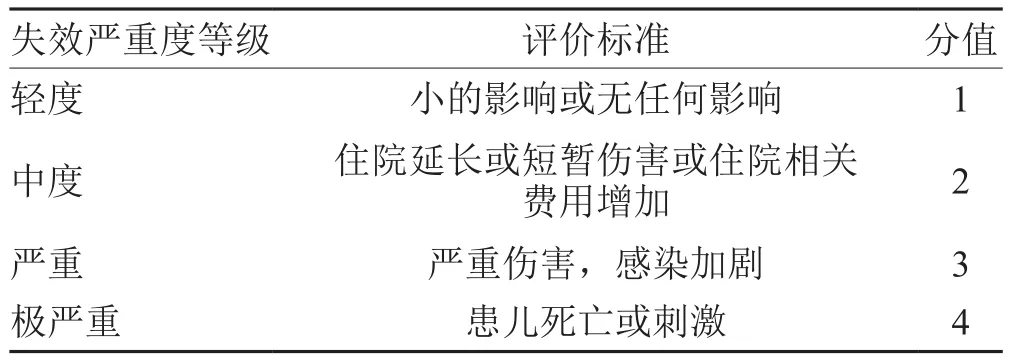

1.2.3 醫療失效模式與效應分析—危機值評量 依據衛生部《醫院管理評價指南2008年版》關于兒科危機值的確定,結合先天性心臟病的臨床實際操作中容易出現的切口護理危機進行綜合性統計,制定然機值的評量,并確定失效評價標準。見表1。

表 1 失效嚴重度(S)評價標準

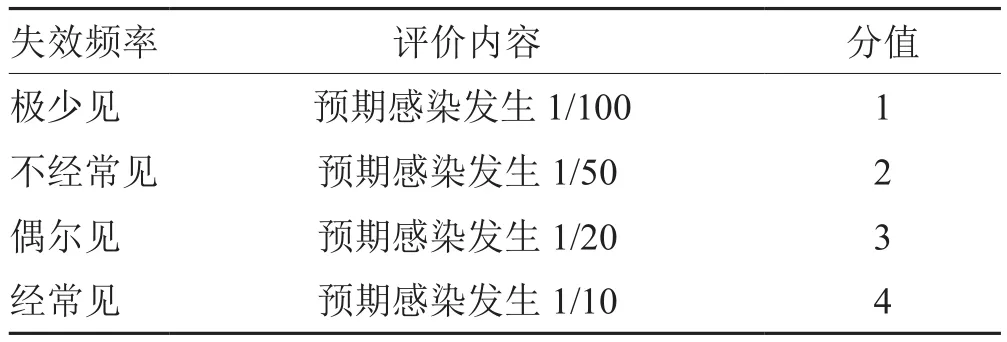

1.2.4 醫療失效模式與效應分析—失效頻率評價 失效即指一些不當的護理操作,通過失效頻率的確定,評價先天性心臟疾病患兒術后的切口護理的情況。見表2。

表 2 失效頻率評價內容

1.3 觀察與評價標準

1)2組的臨床一般情況比較:主要評價內容包括兩組患兒發生感染情況、發生感染后消退時間、住院時間、住院費用[8];2)2組臨床護理效果評價:術后切口未發生感染或發生感染及時處理后無影響為有效、傷口輕度發生感染并經及時處理感染得到控制為顯效,無效為患兒發生感染并經處理仍然無效[9];3)2組術后切口疼痛評分比較:采用Comfort評分方法[10],該方法適用于新生兒至17歲之間,共18個指標,血壓、呼吸反應、警覺程度、平靜或激動、體動、心率、肌力張力、面部緊張程度,每個指標評分為1~5分,總分為40分;4)2組家屬臨床護理滿意度比較:評價內容包括非常滿意、一般滿意、不滿意,滿意度=一般滿意+非常滿意[11]。

1.4 統計學方法

將原始數據錄入SPSS 20.0 數據庫,進行雙人核對后對資料進行正態性檢驗和方差齊性檢驗。計數資料用χ2檢驗,用頻數或百分比(n,%)描述;計量資料用兩獨立樣本t檢驗,用均數±標準差(±s)進行描述。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 2組臨床一般情況比較

見表3。

表3 2組臨床一般情況比較(±s)

表3 2組臨床一般情況比較(±s)

注:與A組比較,# P<0.05

組別 例數 感染率/% 感染消退時間/min術后住院時間/d術后住院費用/萬元A組 56 8(14.30)82.39±5.89 21.36±1.45 3.94±0.98 B 組 60 2(3.33)#20.58±0.43#14.13±0.89#1.78±0.31#

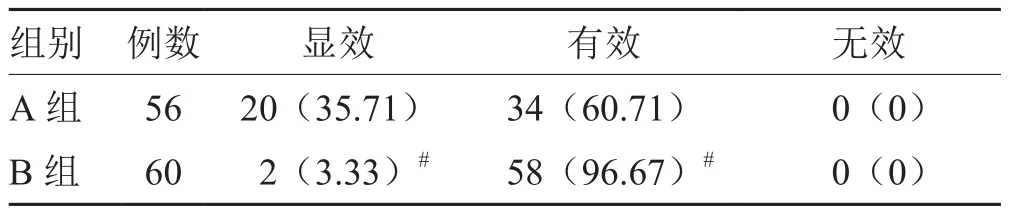

2.2 2組臨床護理效果評價

見表4。

表4 2組臨床護理效果評價 例(%)

2.3 2組術后切口疼痛評分比較

見表5。

表5 2組術后切口疼痛評分比較 例(%)

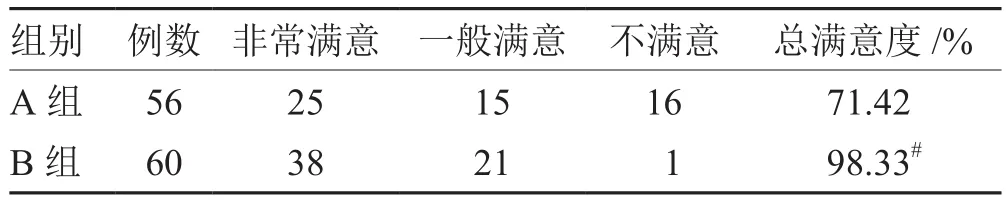

2.4 2組家屬臨床護理滿意度比較

見表6。

表6 2組家屬臨床護理滿意度比較 例

3 討論

醫療失效模式與效應分析的前身是失效模式與效應分析(failure mode and effect analysis,FMEA)[12],最初FMEA被應用于工程項目的分析中,對工程中可能出現的高危風險采取防范措施,由于該分析工具在工程領域取得的成效,它被廣泛的應用于更多領域,如臨床醫療領域中的一些高危護理操作,通過對該工具方法的有效使用,降低風險事故的發生。研究[13-15]顯示,先天性心臟病新生兒術后切口護理流程復雜,在護理過程中,由于新生兒本身免疫力較低,身體各機能均未發育完全,處理不當會導致患兒感染,若未及時處理,患兒有可能發生殘疾或死亡,導致手術失敗率增加。通過醫療失效模式與效應分析能夠降低風險事故的發生,根據醫療失效模式與效應分析,可以制定先天性心臟病新生兒術后切口護理的操作前準備、計劃,并充分檢查護理人員的及病房所處狀態,針對可能發生的感染源,提前給予防范,確定可能發生的醫療失效模式重要點,并進行羅列護理過程的重點,對干燥、無紅腫滲液的切口選用銀離子敷料覆蓋,有紅腫或伴滲液切口使用含有硝酸銀的匯涵術泰清洗創面。有感染、滲出量大的切口用藻酸鹽類敷料進行填充。針對不同情況給予最為準確性的護理預防措施,對于有感染的患兒給予及時性的處理,保證感染得到有效控制,降低危險事故的發生[16]。

研究[17-18]顯示,先天性心臟病新生兒術后切口護理流程的制定至關重要,通過有效合理的制定護理流程,并按照護理流程執行操作,能夠降低感染發生率,縮短術后住院時間,減少因感染延長住院時間所花費的費用,減輕家庭住院費用。本次研究結果顯示常規護理的先心病患兒術后住院時間、術后住院費用、發生感染情況、感染消退時間明顯高于實施醫療失效模式與效應分析患兒術后的一般情況。相關研究顯示應用醫療失效模式與效應分析在先心病術后切口護理中,能夠規范術后切口護理流程,并且通過失效點的確定,嚴格按照重點加強相關失效點的護理防范,能夠有效提高患兒的治療效果,以及手術成功率,降低感染發生率,減輕患兒的疼痛程度,提高患兒家屬滿意度[19]。研究表明應用醫療失效模式與效應分析在先心病術后切口護理中,能夠確定術后鎮靜為關鍵失效模式,減輕新生的疼痛程度,避免哭鬧造成的切口愈合問題產生,因此充分鎮靜至關重要。

綜上所述,醫療失效模式與效應分析應用于先天性心臟病新生兒術后切口護理流程中,能夠有效提升先天性心臟病新生兒術后切口護理流程的規范性,一定程度地降低感染發生率,同時明顯提高護理滿意度及臨床治療效果,并降低失效引發的危險事故發生。