高樁碼頭小范圍結構撞損檢測與評估

張翠瑩,劉全興

(中交第二航務工程勘察設計院有限公司,湖北武漢 430060)

引言

某海港在建高樁梁板碼頭,在施工過程中意外受到超等級船舶撞擊,碼頭結構發生局部損害,為評估碼頭結構受損程度,并為后續碼頭結構修復提供科學依據,需合理確定碼頭檢測范圍和結構檢測方案。

1 依托項目概況

1.1 結構概況

某沿海煤炭進口碼頭,共設計1 萬t 駁船卸煤作業泊位2 個,泊位總長265 m,寬24 m。碼頭水工結構采用高樁梁板結構,排架間距8 m,共設計排架34 榀,每榀排架下布置4 根φ1 350 mm 灌注樁。上部結構由鋼筋砼迭合板、現澆前邊梁、預安軌道梁、預安縱梁、預安后邊梁和現澆橫梁等組成[1]。碼頭結構典型剖面圖見圖1。

圖1 碼頭結構典型剖面示意圖

1.2 碼頭損害過程及損害表現

該碼頭煤炭卸船用橋式抓斗卸船機采用整機上岸形式進行運輸安裝,考慮到項目工期需求,在碼頭1 號泊位施工完成、2 號泊位施工完成40 %的情況下,碼頭4 臺橋式抓斗卸船機由5 萬t 級半潛駁一次運輸到場,半潛駁計劃在1 號泊位及部分2號泊位前沿靠泊,并在1 號泊位整機上岸。本項目碼頭設計船型為1 萬t 駁船,而卸船機運輸船為5萬t 級半潛駁,屬超等級船舶靠泊,為保證靠泊安全,靠泊過程中雖然采取了減載、多拖輪輔助靠泊等多重安全保障措施,但受碼頭前沿突發大流速潮汐橫流影響,半潛駁船船首球鼻艏意外擦碰到碼頭2 號泊位13#排架、并撞擊14#排架(排架位置見圖2),碰撞事件發生后對碼頭進行了外觀檢查,碼頭1 號泊位、2 號泊位現有結構整體未發生明顯位移、碼頭樁基未見明顯彎曲或變位,碼頭13#、14#排架靠船構件混凝土局部掉角、14 號排架橫梁端部水平變位約2 cm、14 號排架橫梁兩側見混凝土明顯損害(見圖3)。

圖2 碼頭損害排架位置圖

圖3 碼頭14 排架損害圖

為進一步評估碼頭損害狀況、為下一階段的結構修復提供科學依據,需對碼頭進行損害檢測及評估。

2 碼頭結構損害檢測方案

2.1 損害檢測內容及范圍

該碼頭為典型的高樁梁板碼頭,碼頭損害發生時主體結構尚在施工,輔助工程系統尚未安裝,因此損害影響僅限碼頭主體結構,通過對主體結構的外觀檢查,初步確定損害檢測內容包括:樁基完整性及縱橫梁系完整性。考慮到此次結構損害程度較小、影響范圍有限,碼頭損害檢測范圍將以碰撞點為中心,采取初步確認檢測范圍、檢測、結構評估、確認是否擴大檢測范圍的步驟,逐步完成結構損害檢測與評估。本次撞損中心位于2 號泊位的14#排架,初步確認檢測范圍為13#、14#及15#排架,若13#和15#結構受損,應擴大檢測范圍[2]。碼頭排架示意圖詳見圖4。

圖4 碼頭排架示意圖

1)樁基檢測范圍

優先檢測14#前沿第一根樁14A,若此樁發現缺陷,則以該樁為中心擴大抽檢范圍,按照14B-13A-15A 的順序進行;若還存在缺陷,依次繼續擴大抽檢范圍。

2)梁板檢測范圍

外觀檢測范圍:橫梁HL13~HL15 外觀;13 號至15 號排架間軌道梁、縱梁。

混凝土內部缺陷檢測范圍:優先檢測HL14,若某樁段間的梁體外觀完好且未發現內部缺陷,則檢測終止;反之,則需擴大檢測范圍至HL13 和HL15。

2.2 樁基檢測方案

本項目樁基為鉆孔灌注樁,樁基設計直徑1.35 m,樁長30 m。常規的灌注樁樁身完整性檢測方法有預埋超聲管、取芯、低應變三種方法,這三種方法均需在樁頂橫截面設置擊震點或安裝相關傳感器[3],就本工程實際現狀而言,由于需檢測樁基的上部結構已施工完成,已沒有可供檢測用的樁頂操作面,因而傳統檢測方法已經不適用于本工程。

根據《港口碼頭結構安全性檢測與評估指南》及《水運工程地基基礎試驗檢測技術規程》,既有結構下樁的完整性檢測,可采用樁側切割安放傳感器的小平臺,進行豎向激振的方法進行。

1)測試方法

在樁頂以下70 cm 處沿樁身四周對稱切割四個鍥形槽,鍥形槽布置見圖5。在一個槽安放加速度傳感器,用專用小錘敲擊在相對應的另一個槽頂混凝土面進行豎向激振,形成一個低應變彈性壓力波,彈性波向下行進時如遇到橫截面積或材料質量發生變化,就會激發出上行反射波,這些信號同樁底反射信號一起返回到接收側槽口,波信號經信號中心處理成數字信號并利用配套軟件進行分析,可以確定樁身是否完整以及在何處出現了什么樣的問題(如灌注樁的擴徑、縮徑、離析、孔洞、夾泥和打入式樁的斷裂、損傷等)。

圖5 樁身完整性檢測測點布置示意圖

2)評定完整性等級劃分標準

依據《水運工程地基基礎試驗檢測技術規程》,并參照有關標準,將樁身質量分為四類:

Ⅰ類:檢測波波形無異常反射、波速正常、樁身完好。

Ⅱ類:樁身砼結構基本完整,存在輕微缺陷,對樁的使用沒有影響。

Ⅲ類:樁身砼結構完整性介于Ⅱ類和Ⅳ類之間,一般存在明顯缺陷,對樁的使用有一定影響。宜采用鉆芯法或聲波透射法等其它方法進一步判斷或直接進行處理。

Ⅳ類樁:檢測波波形嚴重畸變、樁身有嚴重缺陷或斷樁。

Ⅰ、Ⅱ類樁為完整性合格樁,Ⅲ類、Ⅳ類樁均為完整性不合格樁,Ⅲ類樁一般需要設計單位復核承載力后提出是否進行處理的意見,Ⅳ類樁則必須進行工程處理。

2.3 梁系及面板檢測方案

1)水上外觀檢測

對碼頭水上部分的外觀質量進行檢查,并記錄缺陷狀況。若存在外觀缺陷,則對現有的外觀缺陷進行拍照,并用鋼尺測量裂縫長度和破損面積,用智能裂縫測寬儀測量裂縫最大寬度。

2)混凝土內部缺陷檢測

測點布置:

在被測構件的一對平行(或等測試距離)的測試面上,布置超聲測試區域,每處檢測區域進行超聲測點網格布置,測點間距為200 mm。

各超聲波測點用透明黃油作耦合劑進行充分耦合,采用對測法,依次測出各對應測點的聲時值并記錄。

數據處理及判定:

根據混凝土內傳播的聲時值計算得出混凝土聲速值,進而計算混凝土聲速值的平均值、標準差和變異系數:

式中:

vi——第 i 對測點的聲速值(i=1、2、3 … n)(km/s),精確至0.01 km/s;

vm——各測點聲速值的平均值(km/s),精確至0.01 km/s;

Sv——各測點聲速值的標準差(km/s);

n ——測點數量;

δv——聲速變異系數(%),精確至0.1 %。

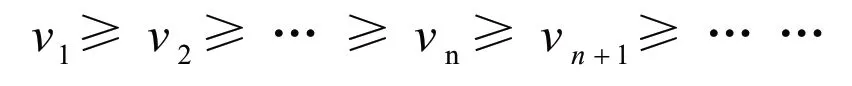

將測區各測點的聲速值由大到小按順序排列,即:

將排在后面明顯偏小的數據視為可疑,再將這些可疑數據中最大的一個(假定為vn)連同前面的數據按上式計算出平均值和標準差,根據下式計算出異常情況的判斷值v0:

式中:λ1——修正系數。

將判斷值v0與可疑數據中最大值vn相比較,如vn≤v0,則vn及排列于其后的各數據均為異常值,并且去掉vn,再用v1~vn-1進行計算和判斷,直到判不出異常值為止;當vn>v0時,應將vn+1放進去重新進行計算和判別。據此可以判斷該區域是否存在異常點,即缺陷狀況。

3 碼頭結構損害檢測結論

3.1 樁

1)外觀檢查

本項目樁基采用鉆孔灌注樁,樁基外壁由施工用鋼護筒包覆,因而樁身未見表觀裂縫,樁基表觀缺陷主要表現為,14A 樁頭與橫梁連接處混凝土受扭碎裂,碎裂面積為50 cm×10 cm。

2)樁身完整性

根據檢測順序,首先對14A,13A 及15A 三根樁基,采用側切割鍥形槽法進行低應變樁基完整性檢測,每根樁分別進行了4 組完整性檢測測試實驗,實驗完成后對相關波形進行分析,經判別所檢測的3 根樁均為Ⅰ類樁[4]。樁基檢測典型波形圖見圖6。

圖6 14A 低應變檢測波形圖

3.2 橫梁

1)外觀檢測

梁系外觀檢測首先對HL13 和HL14 開展。

HL13 主要缺陷為:軌道梁至碼頭后沿方向第一榀縱梁間:下橫梁西側共計2 條裂縫,其中最大裂縫長度為169 cm,最大裂縫寬度為0.11 mm;下橫梁東側共計1 條裂縫,裂縫長度L=181 cm,最大裂縫寬度W=0.11 mm。

HL14 主要缺陷為:從北端往南300 cm 范圍內混凝土破損露筋,鋼筋變形,鋼筋與混凝土之間粘結力破壞。軌道梁至碼頭后沿方向第一榀縱梁間:下橫梁西側共計14 條裂縫,其中最大裂縫長度為180 cm,最大裂縫寬度為0.43 mm;上橫梁西側共計9 條裂縫,其中最大裂縫長度為200 cm,最大裂縫寬度為0.48 mm;上橫梁東側共計5 條裂縫,其中最大裂縫長度為 200 cm,最大裂縫寬度為0.32 mm;上橫梁底部共計7 條裂縫,其中最大裂縫長度為170 cm,最大裂縫寬度為0.28 mm。

圖7 HL14 混凝土表觀損害示意圖

HL13、HL14 檢查完成后,對臨近的HL12 和HL15 進行了檢查,未發現外觀可見損害。

2)混凝土內部缺陷檢測

橫梁混凝土內部缺陷檢測對于肉眼可見混凝土碎裂區域進行了分區,其中混凝土裂縫寬度小于5.0 mm 的開展內部缺陷檢測,對于混凝土裂縫寬度大于5.0 mm 的區域,由于混凝土表觀裂縫嚴重影響超聲波的發射與收取,人為判斷內部存在缺陷。根據橫梁裂縫實際情況,此次橫梁檢測范圍主要集中在HL13 橫梁13A~13D 段及HL14 橫梁14A~14D段,經測試相關檢測部位超聲波形較好,被測試區域混凝土聲速在4.560 km/s~4.880 km/s 之間[4],且聲速值的離差系數均較小(2 %),被測試構件混凝土內部質量密實性良好,未發現明顯缺陷。

3.3 縱梁

1)外觀檢測

通過對HL12 與HL15 間縱梁外觀檢測后發現,縱梁損害主要發生在HL12 排架與HL13 排架間,主要表現為混凝土表面受拉開裂。本項目碼頭共布置6 榀縱向梁系,在HL12 與HL13 間的縱梁均出現了表觀拉裂,其中最大裂縫長度為150 cm,最大裂縫寬度為0.81 mm。

2)混凝土內部缺陷檢測

對所涉及到的縱向梁系進行了混凝土內部探傷檢測,相應檢測部位超聲波形較好,被測試區域混凝土聲速在4.580 km/s~4.900 km/s 之間,且聲速值的離差系數均較小(2%),被測試構件混凝土內部質量密實性良好,未發現明顯缺陷。

4 檢測結論及修復建議

4.1 檢測結論

本項目碼頭結構在超等級船舶的意外撞擊下發生了局部損害,由于船舶瞬間撞擊力較大,使得碼頭橫梁HL14 前端瞬間發生混凝土彎曲破壞,從而吸收了絕大部分撞擊能量,避免了碼頭整體結構損害的進一步發展,通過對樁基、混凝土梁系的外觀和內部檢測可知,碼頭結構損害僅在小范圍內發生,碼頭受損程度有限,不影響整體結構的安全和耐久性。

4.2 修復建議

目前常用的碼頭結構修復方法有以下幾種[5]:1)列席灌漿修補法;2)外包混凝土加固法;3)高分子聚合物砂漿涂抹法;4)外貼高強纖維材料或鋼板加固法;5)纖維混凝土加固法;6)噴射砂漿法;7)更換法;8)體外預應力混凝土法等。合理的修復方案應根據項目的設計條件、使用條件、施工條件等綜合確定,本項目主體結構施工尚未完成,主要施工設備機具仍在施工現場,且碼頭尚未移交,因而采用更換法最為合適。根據碼頭結構檢測結論,僅HL14 前端由于混凝土受扭損害嚴重,其余部分構件均表現為表觀裂縫,因而推薦對HL14 前端進行更換,對其余部分采取高分子聚合物砂漿封閉裂縫的修復方案。

5 結語

在碼頭結構損害發生后,合理的檢測范圍、適宜的檢測方案,不僅能正確評估碼頭受損情況,同時也將對后續的結構修復起到指導作用。本項目損害發生后,立即啟動檢測程序,為后續結構修復提供了科學依據,可供類似情況碼頭結構檢測參考。