基于citespace的國內食品安全監管研究現狀及熱點趨勢分析

張佳萌,朱瑤,嚴軍,葉青,王素珍

1. 江西中醫藥大學中醫藥與大健康發展研究院(南昌 330004);2. 江西中醫藥大學計算機學院(南昌 330004)

“三聚氰胺”“瘦肉精”“地溝油”等食品安全問題屢屢發生,這直接關系到人民的身體健康和生命安全。2019年5月,國務院發布的《關于深化改革加強食品安全工作的意見》明確指出,要實施食品安全戰略,讓人民吃得放心[1]。利用citespace軟件對中國知網(CNKI)數據庫發表的食品安全監管相關核心期刊文獻進行計量分析,了解國內食品安全監管的研究現狀,探究其熱點及前沿趨勢,為后續研究提供參考。

1 資料與方法

1.1 數據來源

以中國知網(CNKI)為檢索平臺,以主題為“食品安全監管”進行專業檢索,共搜索到文獻10730篇,選取核心期刊文獻896篇,時間為2003—2020年。將檢索到的896篇相關文獻以Refwork格式導出,保存為“download_.txt”格式,利用citespace工具進行處理、繪制相關知識圖譜,時間參數設置跨度為2003—2020年,時間切片為1年,節點類型分別選取作者、機構、關鍵詞等進行可視化分析。

1.2 研究方法

citespace是美國雷德賽爾(Drexel)大學陳超美博士開發的科學文獻分析工具。該工具對合作網絡、關鍵詞共現和聚類圖譜進行可視化分析,將捕捉到相關研究領域的專家和研究機構、研究熱點問題以清晰的圖譜表示,同時也能展示特定時間跨度內相關研究問題的突現情況。citespace在研究綜述的運用上較為新穎,它能實現對相關研究問題的分析解釋和預測[2]。

2 結果

2.1 年發文量分析

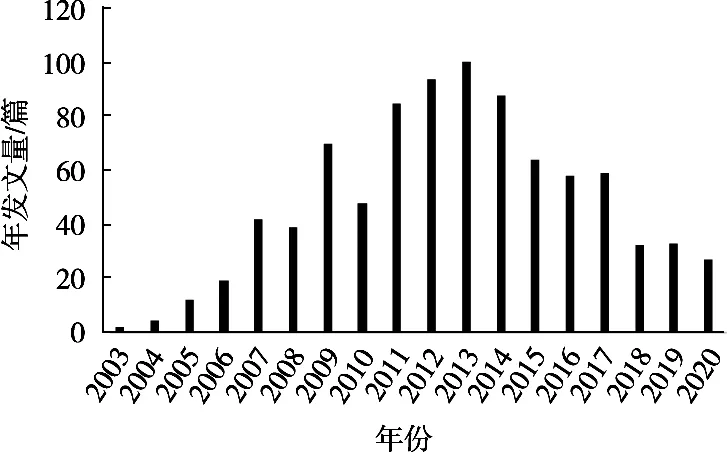

從2003—2020年食品安全監管研究的總量來看,該領域相關研究的年度核心期刊文獻量相對穩定(見圖1)。2008—2009年發文量突增,這可能與該年份出現的三聚氰胺等食品安全問題密切相關。在2013年發文量達到最高峰,約100篇。2013年,食品安全監管機制有了重大調整,從多部門各管一段,到生產、流通、餐飲環節的監管權責整合,也從側面反映各個層面對食品安全監管領域的關注度逐漸增強。

圖1 發文量年代分布

2.2 核心作者、機構分布分析

根據文獻計量學學者普賴斯所提出的核心作者計算公式[3]:

式中:Npmax為發文量最多的作者刊發的文章數;Mp為核心作者的最低發文量。

表1 核心作者分布

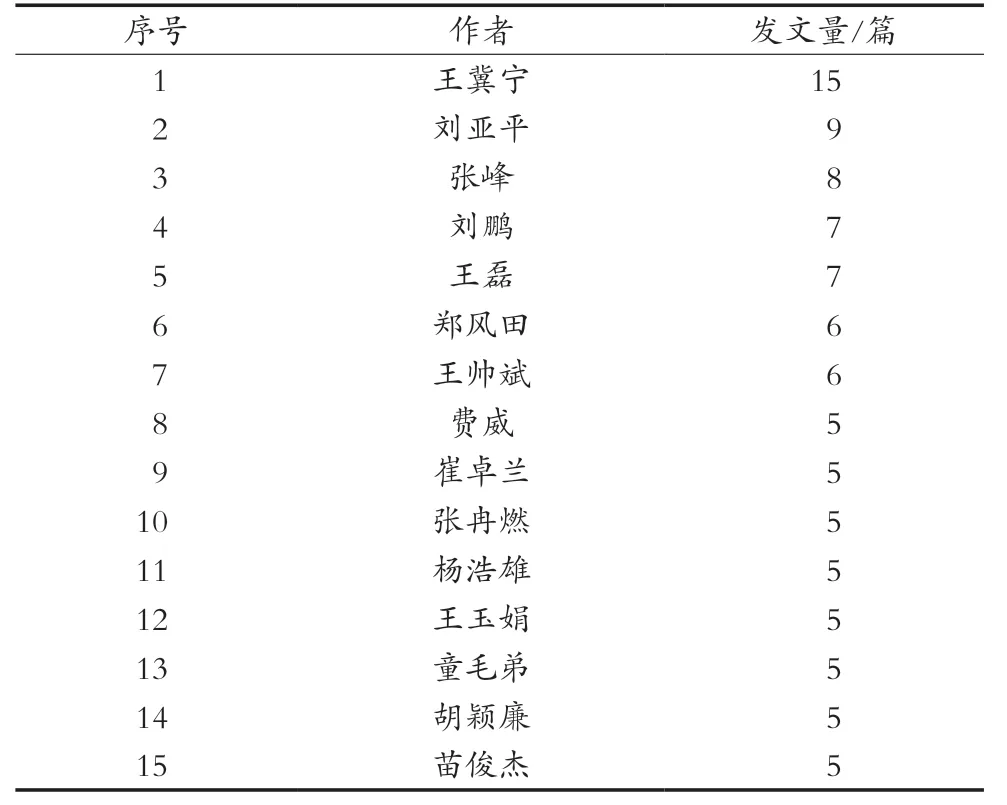

發文機構發文量排名前10的是:中國檢驗檢疫科學研究院載文量最高(22篇),其余依次是中國人民大學農業與農村發展學院(17篇),北京工商大學電商與物流學院(16篇),南京工業大學經濟與管理學院(16篇),中國人民大學公共管理學院(12篇),中國農業大學經濟管理學院(9篇),南京農業大學經濟管理學院(7篇),天津科技大學經濟與管理學院(7篇),中山大學政治與公共事務管理學院(7篇),海關總署國際檢驗檢疫標準與技術法規研究中心(6篇)。中國人民大學農業與農村發展學院與南京工業大學經濟與管理學院構成最大的機構合作群(見圖2)。

圖2 機構合作網絡圖

2.3 研究關鍵詞及其演變

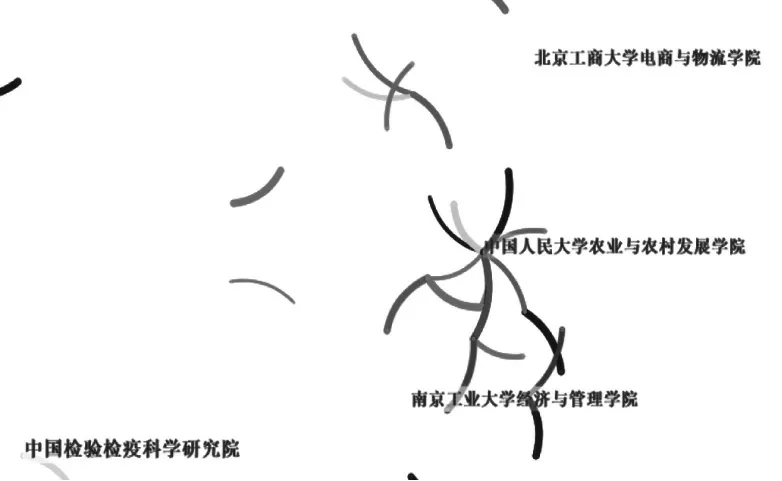

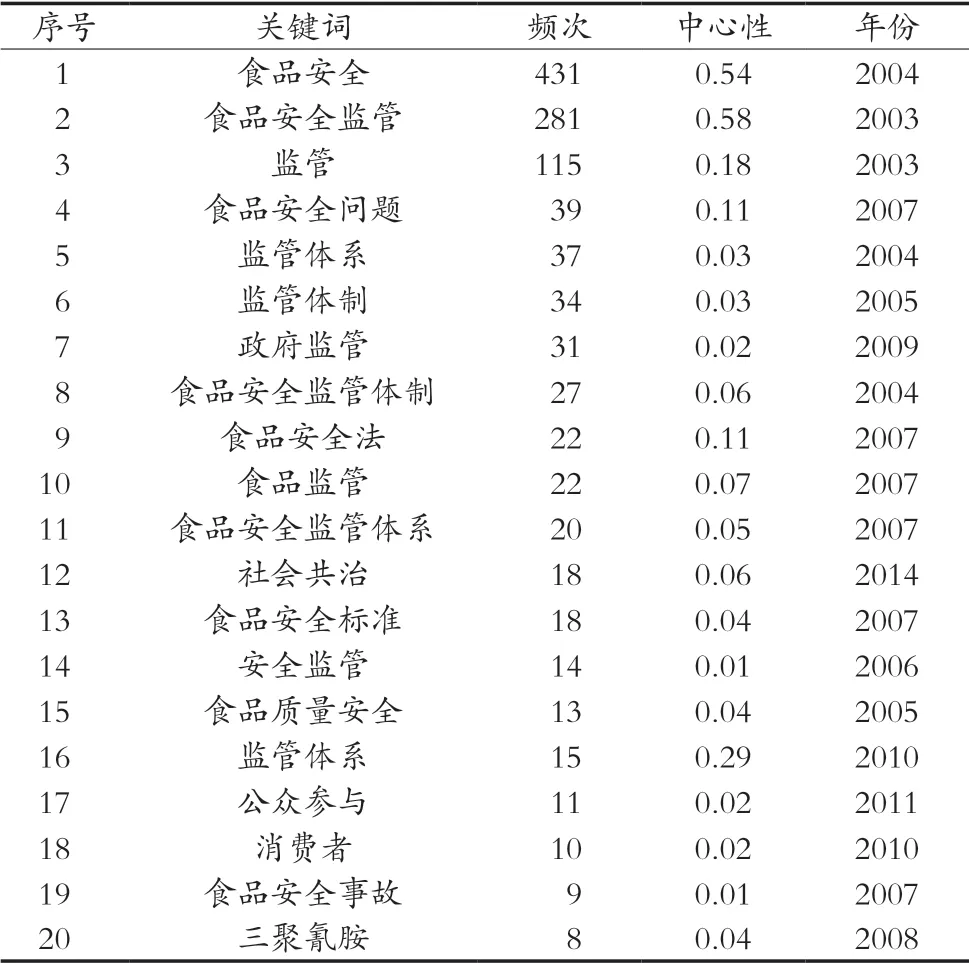

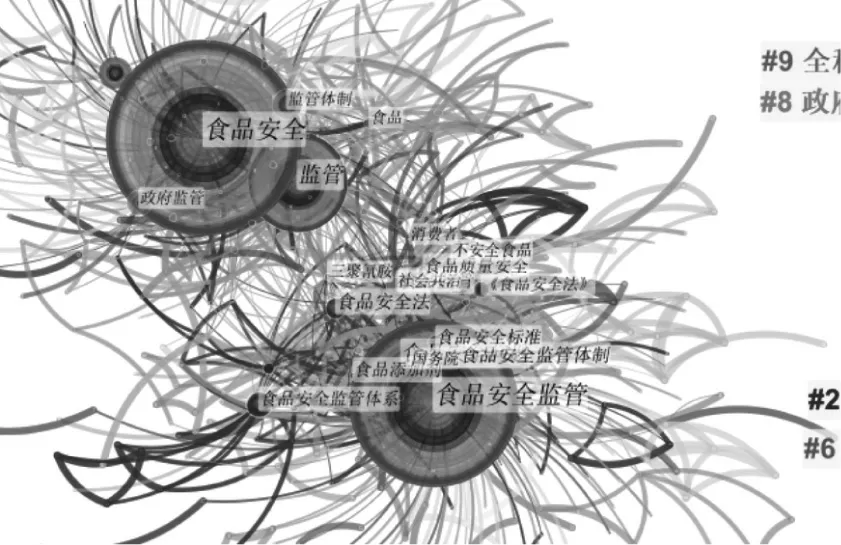

中介中心度(CB)表示節點在網絡中的重要性,CB>0.1表明在網絡中該關鍵詞具有重要意義[4]。通過對關鍵詞共現分析得出頻次排名前20以及它們的中介中心性(頻次排名前20的關鍵詞中CB>0.1的關鍵詞有6個:食品安全監管、食品安全、監管體系、監管、食品安全問題、食品安全法),見圖3及表2。

圖3 高頻關鍵詞圖譜

表2 高頻關鍵詞的詞頻和中心性

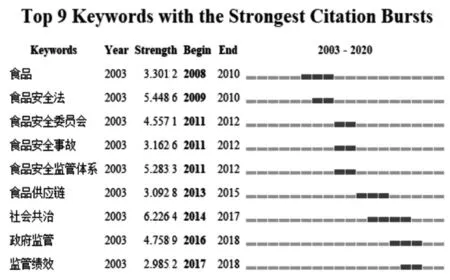

對關鍵詞做進一步檢索,得到17個突現詞,即表示在某個時間段內這17個突現詞出現的頻次明顯的增多,分析這些突現詞可以了解不同時間段食品安全監管研究的熱點。圖4是按時間先后順序截取的前9個突現詞。

圖4 突現詞分析

根據這17個突現詞,可發現2003—2020年中國食品安全研究在不同時期關注熱點有:2003—2012年階段,重點關注食品安全事件、食品安全標準、食品安全監管體制、食品安全法等。其中,突現強度最大的是食品安全法(2009)(值為5.45)。2008爆發的三鹿奶粉事件,以及隨后的“地溝油”“瘦肉精”等一系列食品安全事件,引起社會各界對食品安全的廣泛關注。2009年,原《食品衛生法》被《食品安全法》取代,從法律角度研究食品安全問題也成為此時期的研究熱點。2012年,《國務院辦公廳關于印發國家食品安全監管體系“十二五”規劃的通知》食品安全主要門類的法制和標準體系初步形成,一批強化食品安全監管的法律法規先后得以實施,由1900多項食品、食品添加劑、食品相關產品組成的食品安全標準體系初步建立[5]。

2013—2018 年階段,此階段的突現詞是食物供應鏈、社會共治、政府監管等。此階段,突現強度最大的是社會共治(值為6.22)。食品安全風險存在于從生產、流通再到零售經營整個供應鏈環節,每個環節的風險都能誘發食品安全問題。從經濟學的角度,食品安全是由食品市場的信息不對稱和外部性引發的市場失靈造成的。因此在食品安全監管體系中,政府發揮著主導作用,企業作為食品安全的第一道工序,對食品安全生產起保障性作用;此外,隨著大眾生活質量的提高,第三方力量的消費者等群體對自身的知情權以及對政府、企業的監督權的熱情也逐漸高漲。2013年6月17日,全國食品安全宣傳周以“社會共治,同心攜手維護食品安全”為主題,食品安全的監管需要將利益相關行動者納入到整個保障過程中,充分調動行動者的積極性,實現食品安全良好治理效果,社會共治成為必然趨勢。

2.4 研究熱點與前沿探測

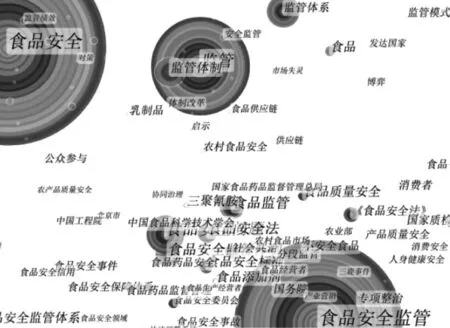

利用citespace進行聚類分析得到10個主要聚類(如圖5所示)。聚類知識圖譜是由577個節點,1390條線組成,聚類模塊性指數Q值(Modularity Q)為0.5979(Q>0.3),表明食品安全各研究主題間界限清晰,領域分化顯著。聚類輪廓性指數S值(Mean Silhouette)為0.3478(S<0.5),這是因為研究視角多樣,且存在小的聚類。

圖5 高頻關鍵詞聚類分析圖

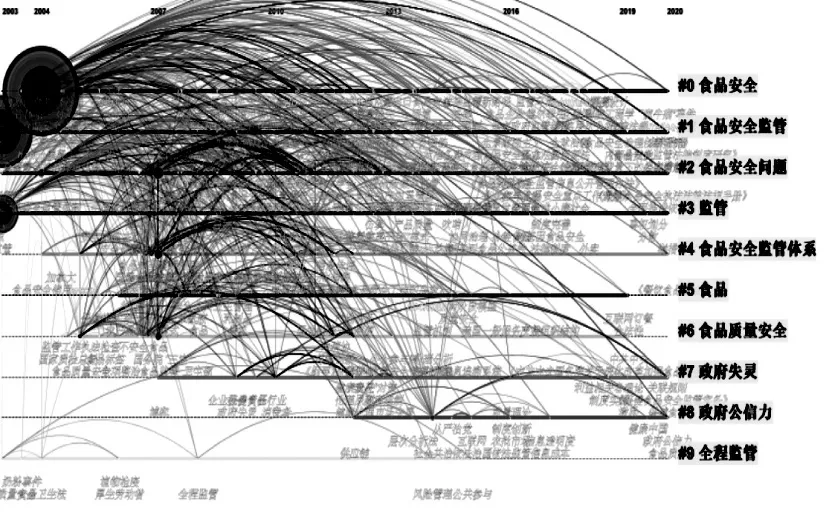

對聚類進一步做“timeline view”指令,得到如圖6所示的聚類時區線圖,其中縱軸為聚類編號,橫軸為文獻發表年份。從時間軸看各聚類主題間動態演進的關系不明顯。

圖6 聚類時區線圖

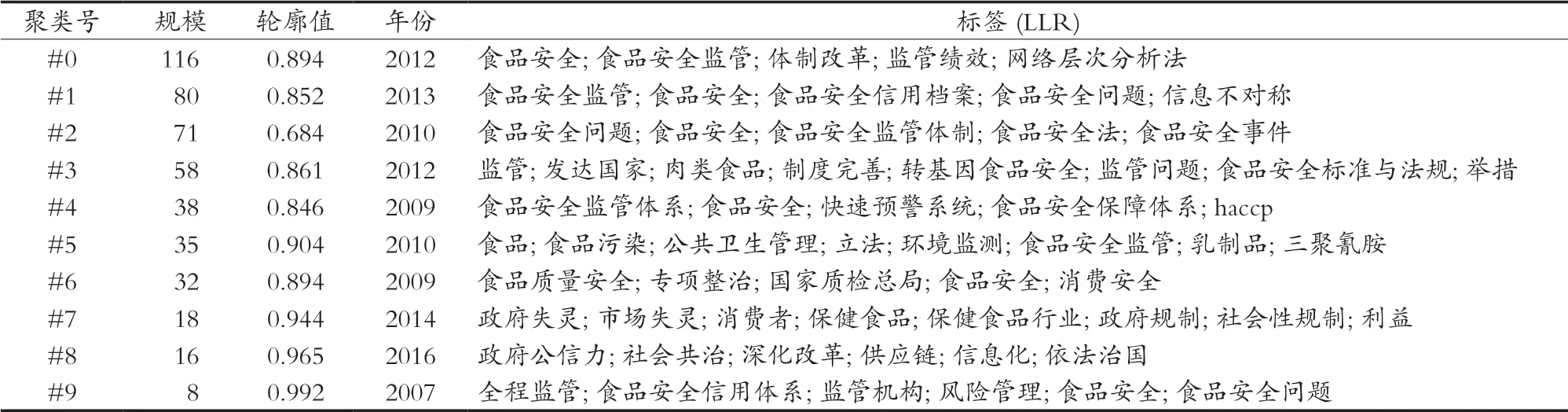

將各聚類按規模從大到小排序,得到表3。各聚類的輪廓值介于0.682~0.999,表明各研究主題間界限清晰。根據各類的代表性標簽進行分析,結果發現各聚類主題間內容有重疊,即這10個主要聚類可以歸納為食品安全問題、食品安全監管、食品安全事件下消費者的行為分析這3類。

表3 關鍵詞聚類明細表

2.4.1 食品安全問題

該類標簽包括食品安全事件、食品質量安全、信息透明性、供應鏈等。隨著食品安全問題的爆發,有學者對我國乳制品[6]、肉制品[7]、蔬菜類[8]食品在供應鏈環節質量安全進行深入分析;王冀寧等[9]對食品生產、銷售、物流、監管4個環節信息透明度的相關研究表明,提高食品生產環節信息透明度除了企業構建供應鏈體系外,也可通過食品安全責任保險制度來實現;食品銷售環節信息多而復雜,應進一步規范食品銷售商的信息公開行為;隨著互聯網信息的發展,提高食品物流環節信息透明度可借助信息技術的可視化和可控話;食品監管環節信息透明是維護政府聲譽的關鍵,政府對其監管具有核心地位。

2.4.2 食品安全監管

該類標簽包括信息不對稱、市場失靈、政府失靈、政府監管、社會共治等。從經濟學的角度,食品安全問題是由食品市場的信息不對稱和外部性引發的市場失靈造成的,市場失靈需要政府的行政干預[10],我國食品安全監管以政府一元監管為主。表面上看,政府一元監管減輕了決策復雜性,實際上卻忽略了其他相關利益主體的資源、觀點與意見。這樣不僅不能全面地認識到問題根源,而且在一定程度上得不到利益相關者的支持,同時也不利于有效執行監管政策[11]。因此,在市場大背景下,如何協調好行政監管資源、充分調動社會監督力量、創新食品安全治理方式,是全面解決食品安全問題的關鍵[12]。

2017年2月,國務院印發的《“十三五”國家食品安全規劃》明確指出要鼓勵社會力量參與食品治理,形成政府監管、企業自律、社會協同、公眾參與的共治格局[13]。

2.4.3 食品安全問題下消費者的行為分析

該類標簽包括消費者、消費安全、風險感知、風險管理。黎依凡[14]分析消費者食品信息搜尋行為中存在獲取食品信息的渠道單一、食品安全信息的模糊性的問題。王建華等[15]發現,食品市場安全滿意度與家庭年收入對偏差的形成有正向影響;年齡、受教育程度、認證標識信任度、對安全認證食品的了解程度、購買渠道的便利性、購買條件等因素對偏差的形成有負向抑制作用,能夠有效促進消費者購買意愿轉變成真實的支付行為。周峰等[16]認為風險認知決定消費者購買行為,并從內外部兩方面分析消費者食品安全風險認知的影響因素。外部因素主要是指政府和企業、政策、新媒體信息傳播等外部社會環境因素對于消費者風險認知的影響。影響消費者風險認知的內部因素主要是消費者的個體特征,主要包括性別、年齡、家庭結構、文化程度及收入水平等因素。

3 結語

利用citespace工具,通過分析關鍵詞、突現詞等,探索到國內食品安全監管的研究熱點圍繞在監管績效、風險管理、社會共治等方面;研究前沿與趨勢集中在食品安全問題、食品安全監管、食品安全問題下消費者的行為分析3個方面。然而,隨著互聯網技術的不斷進步,網購食品頗為流行,新的網購食品安全問題便接踵而來,在監管上也比傳統渠道購買食品安全問題更難。利用citespace工具在文獻分析時,網購食品沒有單獨聚為一類,在關鍵詞共現與突現檢測時,網購食品的詞頻以及突現值很低,說明網購食品雖然時下流行,且有較多關注點,但還有待進一步深入研究。