運河之城

許何

大運河的南段稱江南運河,又稱江南河,這是一個美麗的名字。

蘇州也是一個美麗的名字。

當(dāng)江南河與蘇州走到一起的時候,運河之城那儀態(tài)萬方的美妙立即難以言表。

江南河曾經(jīng)有一個名字叫漕運河,如果把時間推到兩百年前,推到清、明、元、宋、唐,我們會看到令人驚喜的繁忙景象:

最引人注目的是滿載糧食的漕船,一條接著一條,長長的,船上插著漕軍的旗幟,穿著號衣的壯漢在船上走來走去東張西望。一眼望不到頭的船隊從寶帶橋逶邐而來,在蘇州南城墻下的護(hù)城河上一路向西,手忙腳亂地過吳門橋、盤門,再拐過來向北。這一帶的河道越來越寬,自胥門館驛抵閶門北碼頭,長五六里,“東西兩岸居民櫛比,而西岸尤盛,有一大灣,水尤深廣,昔嘗連西岸為湖,亦名曰夏駕湖,傳云吳王避暑處。凡此河中荊襄川蜀大船多于東泊,鹽艘商賈則于西泊,官舲鉦鼓晝夜不絕,綺羅簫管游泛無禁,蓋西閶之盛,自唐以來為然,刺史白公之詩言之詳矣”。

這令人印象深刻的場景,我們從乾隆年間徐揚所繪全長1255厘米、寬35.8厘米的《盛世滋生圖》(俗稱《姑蘇繁華圖》)長卷上也能得到證實:運河上船只擁擠,閶門至胥門的夏駕灣,川蜀大船停泊于東,商賈鹽船停泊于西,官船往來其間,水上交通十分繁忙。

那條船隊浩浩蕩蕩穿過萬年橋了,在閶門下折向西進(jìn)入上塘河,過渡僧橋、上津橋、下津橋,在兩岸米行、商鋪的注目禮下到達(dá)楓橋了。這一帶是聞名全國的米市,“打聽楓橋價,買物不吃虧”,打聽米價的可不僅僅是蘇州人,兩浙、兩湖、江皖,乃至四川腹地的米商們都在這里擁擠著呢。

目送那條船隊隱入北上的運河煙波,我們還看到有這樣的船只進(jìn)入蘇州城,泊進(jìn)閶門和婁門附近的碼頭,那里的河邊排列著體量碩大的官倉和義倉。要知道,清代只從江蘇、浙江、江西、湖北、湖南、安徽、河南和山東8個省征收漕糧,每年的征收正額和耗米共為635萬石。而蘇州一府即征收正額米692000石、耗米442440石,合計1134440石。發(fā)達(dá)的農(nóng)田水利耕織讓蘇州成為舉足輕重的帝國糧倉。

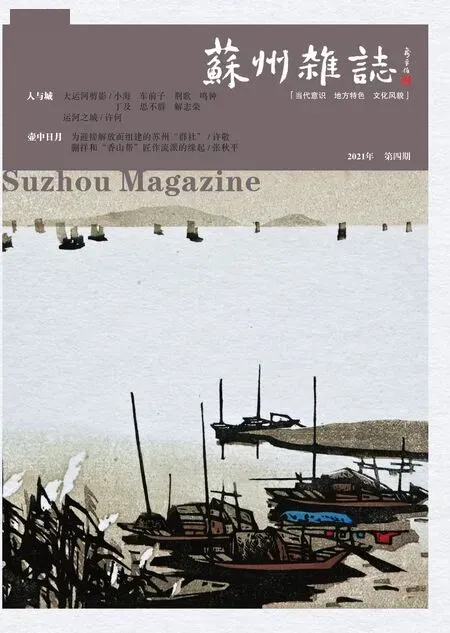

☉ 江南河

當(dāng)我們的目光在城里隨意逡巡,自會看到各色船只或急匆匆或篤悠悠進(jìn)入古城,從閶門入中市河、桃花塢河、學(xué)士河、道前河,從婁門入東北街河、平江河、麒麟河、胡廂使河、官太尉河。從船上下來的服飾各異的人們衣袂飄飛,由各自認(rèn)定的水碼頭上岸,翩翩走進(jìn)那些有著精美磚雕門樓的屋宇,這有一個共同的名稱:會館。這些在各省會館中來來往往談笑風(fēng)生的人們都打得一手好算盤,他們?nèi)缤瑠W林匹亞山上的諸神,在蘇州城里運籌帷幄,山一樣的貨物、河一樣的銀兩,都在他們手里進(jìn)進(jìn)出出,川流不息,動輒贏利于千里之外。

米豆集聚,萬商集聚,財富集聚。大運河是諸多集聚的不竭源頭,運河之城由此容光煥發(fā)。

乾隆《吳縣志》的字里行間語氣頗為驕矜:“吾吳雖云一邑,而四方萬里海外異域珍奇怪偉希世難得之貨,罔不畢集,誠宇宙間一大都會也。”

上有天堂,下有蘇杭。清中期,蘇州的光芒亦已遮蓋杭州,成為全國最繁華的城市。納蘭常安如此評論:“近人以蘇杭并稱,為繁華之郡,而不知杭人不善營運,又僻在東隅,凡自四遠(yuǎn)販運以至者,抵杭停泊,必卸而運蘇。”連杭州人自己也承認(rèn):“吾杭饒蠶績之利,織纴工巧,轉(zhuǎn)而之燕,之齊,之秦晉,之楚、蜀、滇、黔、閩、粵,衣被幾遍天下,而尤以吳閶為繡市。”

絲織業(yè)是這樣,紡織業(yè)、刻書業(yè)、家具業(yè)、棉布業(yè)、鞋帽業(yè)、金銀首飾業(yè)、玉器漆器業(yè)、書畫裝裱業(yè)……又何嘗不是這樣?

蘇工、蘇樣、蘇意,這些蘇州風(fēng)尚的代名詞流行于明清兩代,從生活方式到行為方式,舉凡服飾穿著、器物使用、飲食起居、書畫欣賞、古玩珍藏、戲曲表演、語言表達(dá),無所不包。“蘇人以為雅者,則四方隨而雅之,俗者,則隨而俗之。”這不僅是炫耀性的風(fēng)尚,更是品位、身份、境界的象征。蘇州人在時尚領(lǐng)域始終牢牢控制著話語權(quán),使得蘇州的商品生產(chǎn)始終走在前列。無數(shù)精致、別致、雅致的蘇樣、蘇作涌出蘇州城里鱗次櫛比大大小小的作坊,涌進(jìn)河碼頭下恭候著的太平船,涌進(jìn)大運河,涌入京都和運河邊大大小小的市鎮(zhèn),這個老大帝國便開始了新一輪的搔首弄姿。

理解了這些場景,就會理解蘇州河道為什么會有這么多大大小小的水碼頭,在那漫長的時光里,尋常人家的水碼頭也絕不是僅僅為淘米洗菜而建。我們甚至可以大膽而浪漫地說,那都是因大運河而建啊!

甚至那每天吹進(jìn)臨河小窗的晨風(fēng),都傳遞著大運河的敦促;甚至那小小水埠頭條石下輕輕的水拍聲,都是來自大運河的邀請。

自古以來蘇州人就有一個心照不宣的共識:以最完美的開放姿態(tài)擁抱大運河。

遙想初心,大運河沒有辜負(fù)蘇州;環(huán)顧水城,蘇州沒有辜負(fù)大運河。

對于蘇州,大運河到底意味著什么?流動,洶涌不息吞吐乾坤的流動。

一切財富、一切美妙都產(chǎn)生在流動之中。

城,絕不是為了阻隔流動,而是用一種最聰慧的方式來接納流動,精巧地把那元氣淋漓的流動,均衡分配給這座城市坊坊巷巷的表里方寸,化滔滔為汩汩,讓城里的所有生命都那么溫潤水靈、生機勃勃。

大運河之波流過蘇州,沉下來的是大運河的秘密,沉淀在蘇州文化的性格深處。

大運河的流動是寬容的,普惠萬物,不涓細(xì)流。她讓蘇州人懂得,只有這樣,城市也好,人也好,才能葆有豐沛的生命活力。于是徽商來了,魯商來了,浙商來了,六十多家會館會聚的客商當(dāng)以千萬計,那才有了天下第一碼頭的盛況。如今常有各種媒體在統(tǒng)計人口之后,驚呼蘇州成了超大移民城市,說大家都喜歡到蘇州來安家創(chuàng)業(yè),說蘇州有氣度有胸懷,蘇州人笑笑,這有什么?伲老底子就是這樣的。

是的,蘇州人早就看懂了流動的奧妙。就說為人津津樂道的吳門畫派吧,設(shè)若沒有杭州王蒙、湖州吳鎮(zhèn)、無錫倪瓚、常熟黃公望這元四家常在蘇州交流切磋,哪會有之后吳門畫派崛起的盛大氣象?沒有南京、揚州、上海畫家與蘇州千絲萬縷的聯(lián)系,又哪會有吳門畫派之后的金陵八大家、揚州八怪、海上畫派?風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),挺好!蘇州人不爭,也挺好。流動不僅帶來財富、帶來杰作,流動還帶來胸懷與境界呢。

大運河的流動是平靜的,靜水深流,但那深流中埋著執(zhí)著與堅定。如同都說蘇州人的性格是柔軟的,其實那柔軟中亦有堅硬在。要弄清楚這一點,也許我們還得把目光再投向大運河,投向大運河上的另一道風(fēng)景。

大運河上擁擠著的不僅是漕船、商船,還有其他各種船。

比如“戲子船”。《品花寶鑒》里的聘才因為“起旱”車價過貴,搭了“戲子船”去北京,船上教戲的教師是蘇州人,學(xué)戲的孩子也是蘇州人,“運河里糧船擁擠,走了四個多月,見他們天天學(xué)戲,倒也聽會了許多”,水磨腔就是這樣走向全國的。水磨腔啊水磨腔,其中就有運河水的殷勤滋潤啊。要知道,這些孩子可是傳字輩們的前輩。

比如“舉子船”,苦讀經(jīng)年的舉子們赴京趕考了,站在船頭北望的蘇州書生潘祖蔭、吳大澂們心情忽而惴惴忽而狂放。幾年之后,這些人又乘船南下了,到各地去做知縣、道臺、撫臺、學(xué)政,他們中有人是有資格在開船前放炮的。

也有舉家流浪的,比如俞樾俞曲園,他先是租太平船沿大運河離開蘇州向南漂蕩躲避兵火,后來又從天津南下再返蘇州,終于在蘇州成為一代經(jīng)學(xué)大師。

其實我真正想說的不是這些船、這些人,我想說的是這些蘇州人的身影疊在一起凝成的物象,這沉甸甸的物象來自太湖煙波,它們逶邐在大運河上很是引人注目,史書稱其為花石綱。是的,我想說的是太湖石。若需深究大運河賦予蘇州文化的性格,我覺得只要深究太湖石就行了。

是的,精致無疑是蘇州文化最明顯的特征,但她不是一味精雕細(xì)琢,她更注重從大自然里尋求粗疏和曠達(dá),追求巧趣天成。蘇州園林對太湖石的重用便是極好的例證。按理說,大自然里最冥頑不化、桀驁不馴的就數(shù)石頭了,可是一旦蘇州人把它們放進(jìn)庭院,安置到亭榭臺閣之間,立即像野狼變成了家犬,雄奇的依然雄奇,詭譎的依然詭譎,但都浸潤上溫馴的氣息,變得精致典雅起來。那石頭還是石頭,卻成了最精致的石頭。天成的精致與人為的精致融合到一起就厲害了,真?zhèn)€是“金風(fēng)玉露一相逢,便勝卻人間無數(shù)”。蘇州人有一桿奇怪的鞭子,他們拿著那鞭子到太湖西山一趕,那些太湖石就像失散多年重逢主人的寵物一樣,被趕起來,成群結(jié)隊來到蘇州,每走到一個園林門口,便分配一些進(jìn)去,守望那兒的風(fēng)景。蘇州不大喜歡把自己放養(yǎng)到大自然中去,而是習(xí)慣于把大自然圈養(yǎng)到自己家里來。圈養(yǎng)的結(jié)果是雄渾不見了,野性不見了,最后只能剩下精致。蘇州人對此似乎并不感到遺憾,此時他們眼里看到的不只是石頭,他們更在意的是執(zhí)著與融通。

誰能找到蘇州人的那桿鞭子,誰就能打開蘇州文化的奧秘。

不知道太湖石們是不是同意我這種說法,但我想它們至少在一點上與蘇州人心有靈犀,這一點可以套用一句稼軒詞的格式:我見蘇州人多嫵媚,料蘇州人見我亦如是,情與貌,略相似。

這話不是隨便說說的。躑躅在留園一十二峰之間,作漫無邊際的胡思亂想,越想越覺得蘇州人像太湖石,或者說太湖石像蘇州人。你看太湖石那形狀、那姿態(tài),婀娜多姿,七竅流韻,糯是糯得來,嗲是嗲得來。蘇州評彈分明是從那孔竅里飛出來的,高雅無比的昆曲分明是從那紋理里流出來的。太湖石又叫花石,是石頭中的花;但如果想把這朵花玩弄于股掌之上,它又會變成花中的石頭。蘇州人也不只是糯和嗲,就像太湖石不僅有線條,還有硬度。太湖石是一朵沉甸甸的云。兩千多年來蘇州人的歷史是從尚武過渡到崇文的歷史,是從醉心于削鐵如泥、于百萬軍中取上將首級的三尺寶劍,到神往金榜題名、狀元及第的歷史,但這并不等于說蘇州人真的是面團(tuán)、是云。有一出京戲叫《五人義》,作者是明末清初的蘇州人李玉,這是一出反映明末時以“五義士”為首的蘇州市民與魏忠賢閹黨斗爭的歷史劇。這出“事俱按實”的戲還有一個名字,叫《我們蘇州人》,聽聽,多么響亮,多么自豪!現(xiàn)在,蘇州人的硬度似乎表現(xiàn)在他們軟綿綿的固執(zhí)上,讓人樂于接受。都說寧聽蘇州人吵架,不聽寧波人講話,這話是講蘇州人說話好聽,其實還有一層意思,即蘇州人極少吵架,物以稀為貴,于是都想聽聽。蘇州人很少吵架并非沒有矛盾,而是他們深知有矛盾吵也沒用,不如和氣生財。事實上我也從來沒有看到一個蘇州人被真正說服過,除非他自己說服了自己。江陰強盜蘇州佛,佛是不吵的,佛等別人悟。

大運河的恩寵在蘇州城的歷史里綿延閃爍,大運河的濤聲在蘇州人的性格深處起起伏伏。歲月之波的沖刷磨洗,讓蘇州性格煥發(fā)出別一樣風(fēng)采,我們甚至可以給這座運河之城取一個太湖石之城的別名,這絕不僅僅因為這里隱藏著最多最好的太湖石。