舟曲縣東山鎮牙豁口滑坡特征及形成機制研究

王 蒙

(甘肅省地質礦產勘查開發局第三地質礦產勘查院,甘肅 蘭州 730000)

牙豁口滑坡體發育于坪定—化馬斷裂帶上,其主滑方向與斷裂帶走向接近似平行,屬坪定—化馬斷裂帶控制的斷裂帶滑坡。自有史記載以來,牙豁口滑坡就發生多次滑坡災害,具多級多次滑動的特征,最近一次較大規模的滑動發生于1989年8月,滑坡體自啟動至停歇耗時近一個半月,呈流塑狀沿斷裂帶地表“凹槽”內自上而下緩慢滑動,最終沖入岷江形成堰塞湖,造成了嚴重的危害。為了減少滑坡等地質災害對人民群眾生命財產的破壞,作者針對滑坡易發地段開展地質災害調查及形成機制分析,為后期地質災害治理提供可靠的依據[1]。

1 地質環境概況

1.1 地形地貌特征

勘查區位于舟曲縣東北部,岷江右側山體頂部,地勢總體西高東低,山頂海拔2 053 m,滑坡前緣海拔1 640 m,相對高差達400 m,地形起伏大,為強烈上升的侵蝕構造地形,屬滑坡易發區。

1.2 區域地質特征

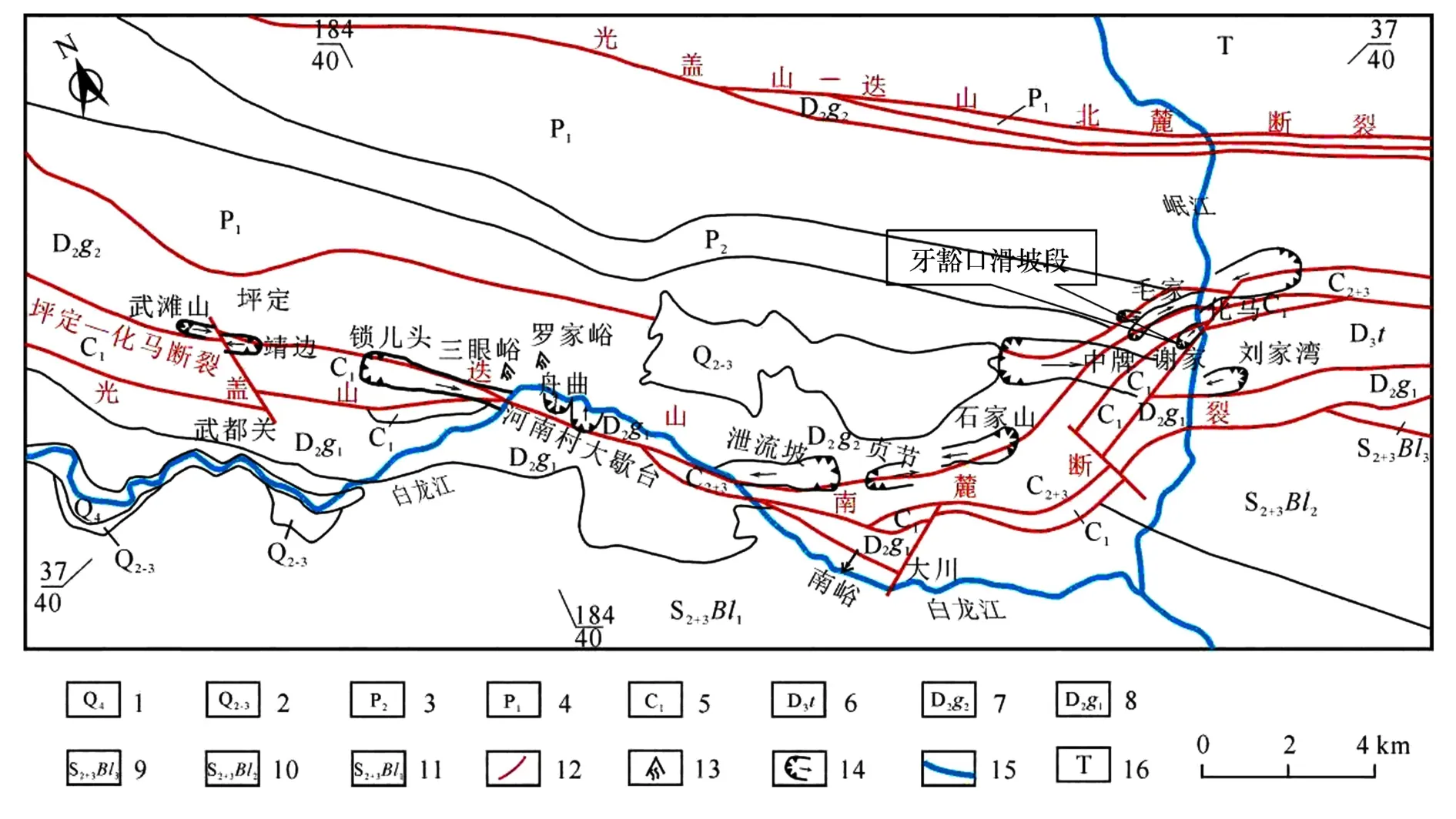

勘查區出露地層主要為泥盆系、石炭系和第四系地層,巖性組合主要為灰巖、千枚巖、板巖等。巖體風化強烈、裂隙發育、崩塌發育。勘查區主要受坪定—化馬斷裂的控制,該斷裂西起九原,經坪定南靖邊、舟曲縣城西向東至中牌、化馬一帶,東延至勵志壩,全長約55 km,裂破碎帶寬約500~1 500 m,由2條次級分支斷層組成,帶內斷層泥、斷層構造發育,局部可見泉水出露,屬典型的構造破壞帶(圖1)。勘查區新構造運動十分活躍,區域上處于西秦嶺構造體系斷塊強烈隆起區,上升速度1~4 mm/a,坪定—化馬斷層走滑速度為2~5 mm/a。

圖1 坪定—化馬斷裂控制的滑坡分布

2 滑坡基本特征及形成條件

2.1 滑體形態特征

牙豁口滑坡堆積體平面形態呈“長舌形”。滑體主要在兩側山梁之間的洼地內滑動,受地形控制,滑體在平面上呈上窄下寬的態勢,平均寬度84 m,面積5.6×104m2;依據調查結論,在滑坡堆積體后緣發現局部裸露的滑床,滑床可見明顯黑色擦痕,成分為灰黑色炭質板巖碎屑,經測量,與水平夾角為18°,說明該區段滑動面角度約為18°,滑坡體后部最薄,前緣次之,中部最厚的特征,平均厚度14.6 m,總體積81.76×104m3。滑坡體前緣海拔為1 643 m,后緣海拔為1 863 m,相對高差203 m;滑坡體整體上后部較為陡峭,約27°,中下部坡度較為平緩,約14°,平均坡度約17°;滑體主滑方向受地形控制呈不規則“S”形,由后部至前部主滑方向分別為45°、60°和80°。

滑坡體成分較為松散,表層多為碎石土和灰黑色炭質板巖混雜堆積體,土體呈黑黃色,其下部滑體披覆大量塊石,塊石平均粒徑約1.2 m,最大粒徑約3.3 m,母巖巖性為灰巖。究其原因,主要是左側側壁的崩塌體堆積至滑坡體上部,受滑坡的滑動的影響,被搬運至滑坡體下部所致,據現場調查部分滑坡堆積體受推力和重力的作用呈“土石流”狀態沿陡壁向下塑性流動,致使前緣拉裂形成多條拉張裂縫。

2.2 滑坡形成機制分析

滑坡形成原因復雜[2],根據本次勘查分析認為,牙豁口陡峭的地形條件、軟弱的巖土體組合、強烈的構造運動、降水的入滲是滑坡災害發生的主要原因。(1)地形條件。地形條件是影響滑坡發育的決定因素之一。牙豁口滑坡所處的斜坡陡峻,屬高山峽谷地貌,相對高差203 m,其表面坡度自上而下依次為19°、17°、15°,這種后緣高陡,前緣開闊的地形為滑坡的形成提供了良好的臨空條件,位于斜坡高處的巖土體由于勢能大,在重力作用下,就產生了向坡底移動的趨勢,在這個趨勢力的作用下,斜坡上部的巖土體具備有一定的下滑動力條件。

(2)巖土體特性。巖(土)體是滑坡發育的物質基礎,牙豁口滑坡發育于坪定—化馬斷裂帶上部,滑向與坪定—化馬斷層走向平行。勘查區內滑體由次生黃土、風化破碎帶巖體及二者混雜組成,滑體在剖面上具雙層結構,其中,碎石土由粉質黏土混雜搓碎的灰巖、炭質板巖、千枚巖角礫等組成,屬次生黃土與風化破碎帶巖體混雜堆積體,其裂隙發育,結構松散,極易風化,且具架空結構,利于地表水的滲入和流通;下層為炭質板巖碎屑,屬風化破碎帶巖體,工程性質極差,屬于易滑地層。加之受斷裂影響,地層整體較為破碎,決定了滑坡的發生和發展。

(3)地質構造與地震。勘查區內新構造運動強烈,山勢陡峻巍峨,河谷階地發育,溝谷狹陡,顯示出地殼處于長期的上升過程中,經歷了多期構造運動,山高谷深,河流發育。區域上主要受坪定—化馬斷裂控制,該斷裂為一走滑逆沖斷裂,兼有擠壓性的特征,規模大,延伸長,破碎帶寬度約1~1.5 km,牙豁口滑坡即發育斷裂帶上部,滑向與斷裂帶走向近于平行,受斷裂活動的影響,斜坡體巖土體結構破碎,小型褶皺、次級斷裂發育,使區內巖體嚴重破碎,為地質災害發育提供了良好條件。

同時勘查區處于舟曲—武都地震亞帶為地質多發帶,近年來,頻繁的地震作用是誘發和加劇滑坡的因素之一。

(4)水文地質特征。勘查區夏季降雨較多,由于牙豁口滑體位于洼地內,地形上極具匯水條件,且滑坡體結構松散,巖土體破碎,坡面裂縫較多,為降水入滲提供了輸送通道。在強降雨影響下,雨水迅速滲透進入坡體的孔隙、裂隙中,使滑坡巖土體含水量增加。當地表水入滲至滑體下伏不透水層時,滑動帶飽和,滑體和滑動帶抗剪強度降低,使滑體失穩下滑。

3 滑體穩定性定量評價

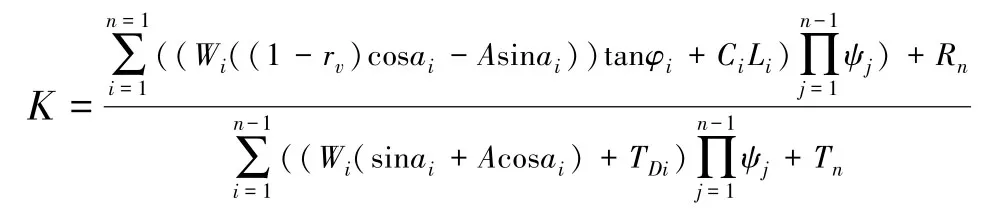

根據土體莫爾強度理論及滑坡動力學平衡原理計算,判斷滑坡體的穩定性,計算公式如下:

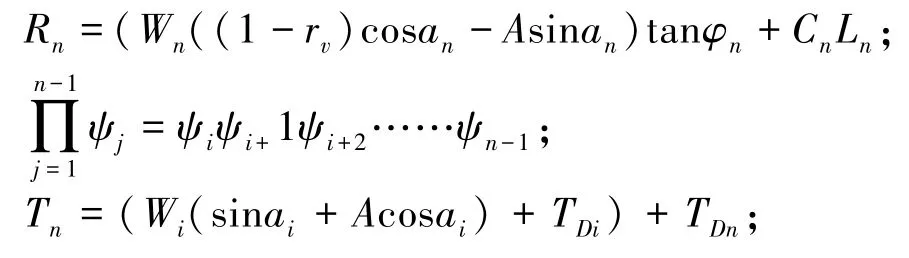

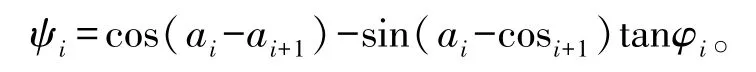

式中:K為穩定系數;Wi為第i條塊的重量,kN/m;Ci為第i條塊內聚力,kPa;φi為第i條塊內摩擦角,(°);Li為第i條塊滑面長度,m;A為地震加速度;rv為孔隙水壓力比;

式中:ψi為第i塊段的剩余下滑力傳遞至第i+1段時的傳遞系數(j=1),即:

根據上述公式對滑坡體前緣的松散堆積體在天然、飽和和地震工況下的穩定性進行驗算,鑒于該松散堆積體現階段并未發生滑動。計算參數如下:天然工況下,土體重度取20 kN/m3,內聚力C取10 kPa,內摩擦角φ取16°;暴雨工況下,土體重度取22 kN/m3,內聚力C取9 kPa,內摩擦角φ取15°;地震動峰值加速度取0.2 g。依據計算得出,K值為1.137,坡體為基本穩定狀態;當坡體水飽和,且無地質作用的條件下,K值為1.018,坡體為欠穩定狀態;當坡體在干燥狀態下,地震力為0.2 g時,K值為0.097,坡體為不穩定狀態。

4 結論

(1)勘查區地貌類型為侵蝕構造中高山地貌,區內山坡陡峻,溝谷發育。出露地層主要為石炭系中厚層灰巖、泥盆系水群古道嶺組灰巖、千枚巖、板巖和第四系全新統滑坡堆積物等,巖土體工程地質性質差,新構造運動強烈,人類工程活動較為強烈。

(2)勘查區位于侵蝕構造中高山區,為滑坡形成提供了良好的臨空條件,加之滑坡體位于斷裂帶形成的構造凹地內,地形上極具匯水條件,利于地表水入滲,致使滑體內部地下水賦存,最終在汛期連續強降水的誘發下,導致滑坡災害發生。

(3)通過對牙豁口滑坡體穩定性定量評價,可判斷滑坡體的穩定狀態,對預防滑坡地質災害做出準確判斷,提高地質災害發生的預判能力,減少地質災害造成的損失。