貴池礦集區銀坑洞銀多金屬礦床地質特征與找礦標志

熊明祥,朱傳海,羅紅波

(安徽省地質礦產勘查局311地質隊,安徽 安慶246003)

長江中下游是我國重要的銅鐵硫金多金屬礦成礦帶,包含200多個Cu、Fe、Au、Mo等多金屬礦床(點),其中貴池礦集區是長江中下游成礦帶中地質研究程度較高的地區之一,分布有多個大中型金、銀、銅、鉬多金屬礦床。礦床類型眾多,成因復雜,如著名的拋刀嶺金礦、馬頭鉬礦、銅山銅礦及銀坑洞銀礦等。本文通過對銀坑洞礦區地質特征、礦床成因進行分析,提出了找礦標志,可為銀坑洞及其附近相同類型礦產勘查工作提供參考。

1 區域地質背景

區域以高坦斷裂為界,北西屬下揚子地層分區,東南為江南地層分區。出露志留系?三疊系地層,地層連續,呈帶狀,傾向NW,受NE、NNE和NW向交織構成的網格狀斷層控制。

區域經歷多期構造疊加,印支陸內造山階段使蓋層全面褶皺隆起,褶皺構造具重要的控巖控礦意義,褶皺轉折端部位及褶皺與斷裂構造復合部位是重要的賦礦部位[1]。區域以北東?北東東向高坦斷裂、墩上—張溪斷裂和北北東向殷匯—葛公鎮斷裂、馬頭—楊棚斷裂、張村—梅村斷裂及近東西向隱伏基底斷裂等為代表的深大斷裂形成了網狀棱形斷塊構造為主體[2],次級不同期次一般性斷層、推覆?滑覆構造及層間滑脫帶為補充,分別控制了礦帶及礦體的產出和規模。

本區燕山期巖漿活動與陸內造山作用關系密切,以巖體侵入為主,巖石類型繁多,大?中?小型巖體均有出露,其分布多受控于區域深大斷裂,與成礦關系密切[3]。

2 礦區地質特征

研究區位于揚子地塊北緣,下揚子拗陷帶江南前陸褶沖帶,陳塘—灌口向斜南翼中段,北接前陸拗陷盆地,東南以NNE向高坦斷裂為界,屬江南隆起帶之江南過渡帶,是諸多地塊和不同構造帶匯聚交接地區。

2.1 地層

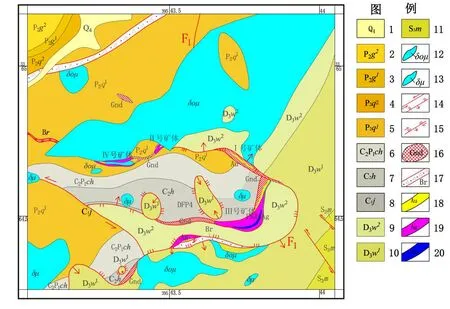

研究區出露地層有泥盆系上統五通組(D3w),石炭系下統金陵組(C1j),石炭系上統黃龍組(C2h)、船山組(C2P1ch),二疊系下統棲霞組(P1q)、孤峰組(P1g)及上統龍潭組(P2l)、大隆組(P3d)(圖1)。區內有泥盆系、石炭系至早三疊系,地殼振蕩運動較頻繁,沉積物主要為陸相碎屑巖及含煤砂巖建造,其中早三疊統晚期膏鹽層形成巖溶角礫。

圖1 研究區地質圖

1—第四系;2—孤峰組上段;3—孤峰組下段;4—棲霞組上段;5—棲霞組下段;6—船山組;7—黃龍組;8—金陵組;9—五通組上段;10—五通組下段;11—茅山組;12—石英閃長玢巖;13—閃長玢巖;14—逆斷層;15—剪切斷層;16—鐵帽;17—構造破碎帶;18—金礦體;19—銀礦體;20—鉛礦體

2.2 構造

研究區斷裂構造發育,主要有NW、NE、NNE向三組,另有近EW向層間斷層破碎帶發育,區內由N?S蜿曲延伸,傾向S、E、NE的逆沖(掩)斷層。NW、NNE向斷層發育較晚,多切錯其他構造及地質體。其中近EW、NW向的泥盆系?石炭系間的拆離斷層是研究區主要控巖控礦構造。

2.3 巖漿巖

區內燕山期巖漿活動與陸內造山作用關系密切,以巖體侵入為主,呈小巖株、巖枝和巖脈產出,多沿層間斷層破碎帶侵位于泥盆系?二疊系地層中。巖石類型為石英閃長玢巖,其分布多受控于區域深大斷裂,與成礦關系密切。

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

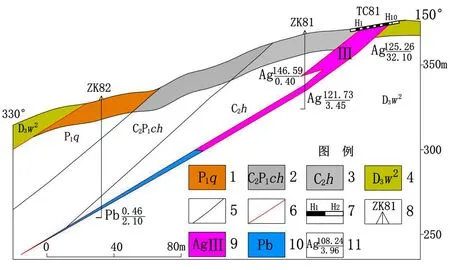

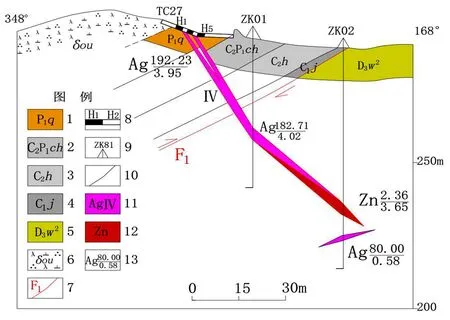

研究區已探明礦體4個,其中Ⅲ號、Ⅳ號礦體規模較大。Ⅲ號礦體為銀、金、銅礦體,賦存于五通組頂部拆離斷層中(圖2),Ⅳ號礦體為銀鉛鋅礦,礦體呈脈狀產于東西向張性斷裂帶中(圖3)。

圖2 銀坑洞礦區Ⅲ號礦體

圖3 銀坑洞礦區Ⅳ號礦體

Ⅲ號礦體:總體長450 m,地表出露長約200 m。礦體走向為NE?NNE向,呈似層狀,傾向N?NW?NWW,傾角30°~45°。西端被北西向斷層所截,東段為推覆體掩蓋,延深約130 m。上為氧化礦石,下為原生硫化礦石。礦體具上部分叉、下部復合的特征。

Ⅳ號礦體:總體長550 m,地表出露長230 m。走向近東西,礦體向南呈脈狀傾斜,傾角50°左右。礦體上部較寬,下部較窄,厚度為1~12.43 m,延深78~129 m。地表向下20 m范圍為氧化礦石,向下為硫化礦石。礦體西段具上部分叉、下部復合的特征。

3.2 礦石特征

研究區內鐵帽分布普遍,是區內礦床的主要礦石類型,地表以土狀、多孔狀及膠狀鐵帽為主,夾有塊狀及角礫狀鐵帽,地表以下多孔狀及塊狀鐵帽增加,接近氧化界面,以角礫狀為主。不同礦體中的鐵帽在垂向上的分布變化亦不盡相同。

結構構造:鐵帽以自形晶板狀、針狀結構及他形晶粒狀結構為主,膠狀結構和交代殘余結構次之。以土狀、多孔狀、塊狀、角礫狀、網格狀構造為主,疊層狀、蜂窩狀、海綿狀、皮殼狀、鐘乳狀、乳滴狀及條帶狀構造次之。

礦物組分:鐵帽的礦物組分比較復雜,主要有針鐵礦、水針鐵礦、硬錳礦、軟錳礦、赤鐵礦、鏡鐵礦等,含少量黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、輝銅礦、自然金、自然銀等;脈石礦物有石英、方解石、白云石、云母、硬石膏及黏土礦物。礦物含量變化因礦體或同一礦體的不同部位或氧化程度深淺而異。

圍巖蝕變:圍巖蝕變主要為硅化、黃鐵礦化、絹云母化、碳酸鹽化、綠泥石化、重晶石化、褐鐵礦化。除上述圍巖蝕變外,在巖漿巖及其與圍巖接觸帶尚見綠簾石化、褐簾石化、蛇紋石化、滑石化、葉臘石化、角巖化、鏡鐵礦化、赤鐵礦化等蝕變現象。

4 成礦條件

4.1 地層層位

礦區已知礦體多產于上泥盆統五通組頂部與石炭系之間的構造界面及其附近,Ⅳ號礦體頂、底板圍巖主要為下二疊統棲霞組灰巖,礦體具穿層性。本區礦體的產出層位與含礦層位一致,巖性組合及巖石特征所反映的古地理沉積均利于Fe、S、Au礦產沉積凝聚。

4.2 構造條件

本區斷裂構造發育,導巖、導礦構造在礦區北側通過。主要控礦構造為上泥盆統五通組與石炭系地層間的逆沖、逆掩斷層,該斷層縱貫礦區。礦體頂、底板圍巖中的斷裂裂隙發育,為本區金屬硫化礦床的形成提供了有利的空間條件。

4.3 巖漿活動

礦區巖漿巖發育,其成礦元素豐度值普遍較高,與金屬硫化礦床在成因上有密切聯系,同時礦區內發育與礦化有關的中、低溫熱液蝕變,因此,除少數巖體可能屬構造侵位外,多數巖體為本區成礦提供了主要物質來源及熱力來源。

4.4 礦床次生改造

本區礦床在氧化淋濾作用下形成了金屬硫化物“鐵帽”,原生礦石中的有用組分在新的環境條件下物質再分配,導致氧化、氫氧化及硫鹽等新生礦物的產生及穩定的金銀礦物相對富集,形成本區鐵帽型銀金礦。

5 找礦標志

經多期次構造及巖漿活動,形成本區獨特且非常有利的成礦地質環境,具備了形成中低溫熱液型銀金多金屬礦的有利條件。結合礦化蝕變帶分布特征,提出了區內重要找礦標志。

5.1 構造標志

區內上泥盆統五通組與石炭系地層間的逆沖、逆掩斷層及其附近的次一級構造和斷裂裂隙起控、導礦作用,是尋找本類礦產的重要構造標志。

5.2 鐵帽標志

區內分布有含金硫鐵礦床型與含銀金多金屬硫化礦床型鐵帽兩類,是本區重要的直接找礦標志。

6 結語

(1)銀坑洞礦床的礦體主要產于上泥盆統五通組、石炭系地層中,是與其層間逆沖、逆掩斷層作用密切相關的中低溫熱液型銀金多金屬礦床。

(2)結合研究區所處成礦背景及礦體地質特征,表明本區成礦條件有利,極具尋找中低溫熱液型銀多金屬礦找礦潛力,對該區今后尋找同類型多金屬礦有重要的借鑒意義。