均衡性在建筑美學中的表達

王亮 郭華

吉林建筑大學(130118)

0 前言

隨著經濟的不斷發展,人們對于建筑的要求也不斷提高。建筑不僅僅是滿足人們安居樂業的基本保障,也是人們追求美的一種體現。建筑美學是建立在建筑學和美學的基礎上,對建筑領域美和審美問題進行研究的一個新興研究專業。如今,建筑美學在建筑設計中扮演著越來越重要的角色。作為一個建筑設計人員,必須把實用和美學結合起來,才能創造出滿足人們要求和符合社會發展潮流的建筑。

1 建筑設計中的美學原則

總體來說,建筑美學有著一定的規律可循。空間與形體、對比與微差、均衡與穩定、韻律與節湊、比例與尺度是人們通常認為的美的形式。

1.1 空間與形體

建筑形體的規律性最明顯所能表現的是幾何的特征。幾何作為建筑形式最明顯的特征,從古希臘時期的圓柱,拱門,再到帕特農神廟中黃金比例的體現都是幾何形式的體現。而在古埃及時期的金字塔單體建筑和整體空間布局更是幾何形式最完美的體現。

1.2 對比與微差

建筑物自身的形態上或組成關系上必須要有相應細節或元素方面的差異,這樣能夠幫助建筑物產生對比性,從而形成一種真正的對應關系。而這種對應關系又與建筑物的整體呈現一種相互呼應的關系,不僅能夠幫助突出建筑的每個細節,還能夠幫助建筑組成部分體現自身的個性而不妨礙整體的協調性。

1.3 均衡與穩定

不管是建筑還是人或事物,都強調一個均衡。中國傳統哲學思想對于均衡與穩定有著永恒的追求。在建筑設計中,虛實關系、體塊體量、材質與色彩所呈現出來的建筑整體效果,必須體現出均衡感。

1.4 韻律與節奏

好的建筑如同一首悅耳的曲子,有高潮迭起,起承轉合。在建筑中單一出現的元素不會形成韻律,因而不會帶來美的感受。只有采用一些手法形成韻律與節奏,才會提升人們對于建筑美的感受。

1.5 比例與尺度

在建筑中,無論是組合要素本身,各組合要素之間及某一組合要素與整體之間,無不保持著某種確定的數的制約關系。這種制約關系中的任何一處,如果越出和諧所允許的限度,就會導致整體比例失調。舒適的比例尺度能創造出優美的建筑。

2 均衡的表現方式

從哲學觀、藝術觀中可以看出,儒家學說重視和追求事物的均衡、和諧與穩定。建筑的均衡穩定與之有著當然的聯系。文章中已經提到過,均衡是人們傳統文化里一直追求的,其體現為強調陰陽平衡,講究中庸之道。從心理的角度來看,均衡與穩定是人們安全感的一種需要。在建筑設計中,均衡所涉及的主要是建筑構圖中各要素左與右、前與后之間相對輕重關系的處理,穩定所涉及的則是建筑整體上下輕重關系的處理。均衡不代表埋沒特性,反而是容納各種特性,讓其能夠在一個整體中和諧存在,不至于某一點過于突兀。

2.1 靜態均衡—對稱與不對稱

2.1.1 對稱

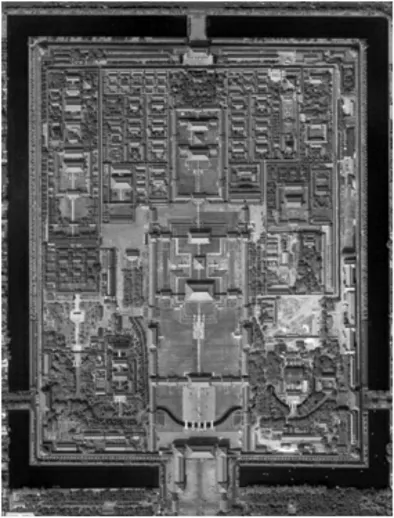

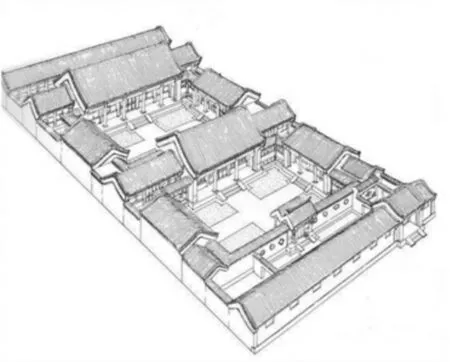

對稱能給人以整齊、靜穆、堅固、穩定、莊嚴、大方的美感,其表現了力的均衡,是人們生活中最為常見和習慣的一種形式。對稱之美,講究的是均衡和諧,平穩而不僵化,靈動而不浮華。建筑的對稱包含著無數的關系,建筑與環境的關系;內部空間的關系;光與空間的關系;材料與空間的關系以及人與空間的關系等。這些關系影響著建筑師們不斷探索建筑在實用性與藝術性之間的平衡,以期達到完美的結合。我國古代傳統建筑經常采用對稱方式布局。如故宮建筑(如圖1所示),利用中軸線對稱布置建筑,營造出了恢弘大氣的空間氛圍。外觀上的左右均衡、平穩對稱、方正有序,造成了特有的雄渾氣勢,是整個國家法度和社會秩序的映襯。平面縱深的空間,還能使人置身于一個富于生活感覺的氛圍中,人主宰著環境,積極的生存態度便由之充分體現了出來。由此可見對稱在建筑或建筑群中的表達是非常重要的。會帶來完整感與穩定感。在采用對稱的手法中,傳統四合院建筑(如圖2所示)也是一種典型的代表。其格局為一個院子四面建有房屋,從四面將庭院合圍在中間,故名為四合院。“口”字形的稱為一進院落,“日”字形的稱為二進院落,“目”字形的稱為三進院落。這樣對稱又圍合的建筑布局非常容易能夠體現出一個家庭的完整性與穩定性,而合院的大小、“正房為尊,兩廂次之,倒座為賓,雜屋為附”的傳統布置方式,以及大門的種類都表達了儒家的宗法制度、等級制度、倫理教化等多方面的理論與觀念。

圖1 北京故宮—中軸對稱布局

圖2 傳統四合院—家庭與倫理

2.1.2 不對稱

中國古典園林追求自然美,把大自然的山水刻畫在園內。自然美是一種不規則的情感表達,是一種不對稱的美,它講究含蓄,表達意境。因此多采用靈活多變的布局營造出富有意境的空間,如蘇州拙政園(如圖3所示)充分采用借景、對景等造園藝術把有限的空間進行分割,形成了疏朗典雅的古樸風格,成為中國園林的經典之作。在西方人們熟知的巴西議會大廈(如圖4所示),建筑中間高起,軸線兩側矮小且相似,被戲稱為一雙筷子兩只碗,造型上雖然不是左右完全對稱,但在體量上給人一種強烈的均衡美。有些時候由于構圖受到嚴格的制約,對稱形式往往不能適應現代建筑復雜的功能要求。現代建筑師常采用不對稱均衡構圖。這種形式的構圖,因為沒有嚴格的約束,適應性強,顯得生動活潑。

圖3 蘇州拙政園平面圖

圖4 巴西議會大廈

在以往的建筑中下大上小、下重上輕、下實上虛似乎被奉為了求得穩定的金科玉律。然而,隨著工程技術的進步,現代建筑師則不受這些約束,創造出許多同上述原則相對立的新的建筑形式。如由于框架結構的出現,墻體可以不承重,因此在現代房屋設計中,人們可以通過其它的手法來獲得均衡感:對于整體結構較輕的房屋設計,設計師在設計中大都采用了底層架空的設計方式,并通過懸臂結構特性,色彩濃郁和質地粗糙的材料來加強建筑整體厚重感,從而給人帶來建筑整體穩定的效果。對于整體結構較重的房屋設計,設計師采用了輕盈的材料和明快的色彩,以及簡潔的形體關系和立面設計來減輕建筑整體的厚重感。

2.2 動態均衡

對稱均衡和不對稱均衡形式通常是在靜止條件下保持均衡的,故稱靜態均衡。而旋轉的陀螺,展翅的飛鳥,奔跑的走獸所保持的均衡,則屬于動態均衡。現代建筑理論強調時間和空間兩種因素的相互作用和對人的感覺所產生的巨大影響,促使建筑師去探索新的均衡形式──動態均衡。如把建筑設計成飛鳥的外形、螺旋體形,或采用具有運動感的曲線等,將動態均衡形式引進建筑構圖領域。如美國的肯尼迪國際機場TWA航站樓(如圖5所示)似大鳥展翅的形體,表明了建筑形體的穩定感與動態感的高度統一,這也是一種從靜中求動的建筑形式美。又如澳大利亞悉尼歌劇院(如圖6所示),為了與環境取得有機聯系而伸入水中,并采用了三組方向相反的殼式屋面結構,既保持了均衡,又具有強烈的動感。動態的均衡在一定程度上提高了人們對于建筑美的享受,突破了靜態均衡的單調與乏味,讓建筑“活了起來”。

圖5 肯尼迪國際機場TWA航站樓

圖6 澳大利亞悉尼歌劇院

3 結語

當新的建筑技術和新的建筑材料出現時,建筑的形式和結構也會發生變化,隨之,人們的審美也會跟著改變。當建筑在結構上越來越自由,能夠從力學當中解放出來,建筑將會變得更復雜和更自由,尤其建筑又與時間、空間結合起來,這種多維度的建筑,要求人們在一個更高的層面上取得一個整體的均衡,均衡始終是人視覺中的一種安定、寧靜、甚至是安全的因素。如何在越來越復雜的建筑中保持均衡感,求得整體穩定的效果,是人們應該努力的方向。