一樓一世界

林小文

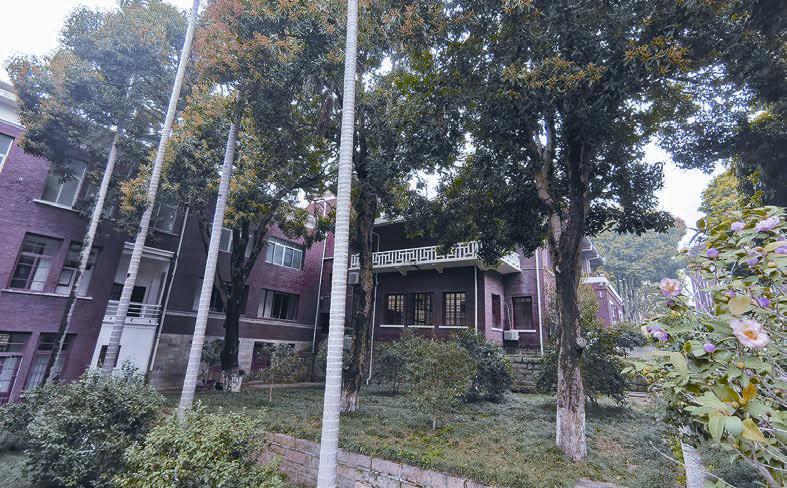

優秀的建筑,會傳達出美好和生機盎然的氣息,給人帶來心靈上的安詳,給乏味的日常生活增添一份快樂。作為福建首批城市優秀近現代建筑之一的團結樓,每當有人匆匆從它身邊經過時,總會不由自主地放慢腳步,長久駐足,在滿目蒼翠中欣賞它獨特的美。

樓外風景

到了晚上,從樓的東邊延綿到西邊,燈火通明,那些門窗閃出的光就是一雙雙眼睛,在樹影婆娑中,晶瑩透亮。而晨曦里,每一個門,每一扇窗都緊閉著,他們疲勞一整夜,還沒辦法在晨霧中蘇醒。沉睡中的團結樓如此靜謐,草兒們慵懶地平鋪在地面上,靜等溫暖的初陽升起。龍眼樹、白蘭樹錯落在斜坡兩旁,如肅靜的衛兵,筆直在無風的日子里,一絲不茍地守護著團結樓。樓前的草坪除了園丁,鮮有人步入其中,它們被修剪得如此整齊,如此光鮮亮麗,更宜遠觀。曾有那么兩三年,那兒瘋狂地生長著三角梅,梅紅的居多,那些枝葉一直延伸到了二樓的陽臺,放肆地偷窺著樓里上演的一幕幕悲歡離合。金燦燦的落葉,鋪了滿滿一個大斜坡,延伸到團結樓,晨光在葉片上跳舞,好像從不停息的小梭在織著金色的花氈。可惜這樣壯觀的場景很少再見到的。平日的這里太干凈了,常常在上班之前,就會有人拿著環衛工具過來打理得一塵不染。再走近團結樓,偶爾也能在樓前三角梅樹里撞見鳥蛋,四個帶紫色花紋的鳥蛋安靜躺在鳥窩里,與世無爭的本分樣。

在陰雨連綿天,它們又是另一番景象,一切濕嗒嗒的,被洗得真透徹啊。那棵白玉蘭樹,從根部到腰部被刷成白,有一米吧。初看時有點奇怪,久了也就順眼了。那幾棵龍眼樹,果子還掛在樹上,風兒拉扯著它們,一天掉下幾顆,在草地上翻滾,雨泡日曬,風干。這樣噴薄欲出的濃烈季節,這樣的情景總教人難忘,無所事事卻又滿懷激情。

團結樓由紅磚壘起,故外觀整體以紅色為主基調,屋檐和走廊線條為白色,紅白相搭,簡約明朗,每條走廊和樓道的窗戶雕花且鏤空,既美觀又通風。樓的墻體離地面一米五處是用石條砌成,類似如今的踢腳線,既防水又防火。為了提高居住的舒適度和房屋的使用率,北面的兩個窗戶顯然經過改造,窗戶下新砌的墻體已經刷白,墻角處,白色漆中隱約藏著幾滴若隱若現的紅漆。大概為整體的和諧以及防止生銹,許多窗戶的防盜網也刷紅了。東西兩邊看似對稱,仔細觀察略有不同。樓是依山而建,西高東低,西側兩層,東側三層,共有五十多個房間,走廊相通,東西兩側每層各十間,東邊樓一層中間原有過道因狹小改為儲藏間,西邊樓中間則仍為過道。沿著主樓的中心通道出去就是北門,左右兩邊花壇的野牡丹開得狂野,與距樓百米處的火焰樹紅艷的花一唱一和,在風中對歌。

一場暴風雨即將光臨的那個午后,人站在龍眼樹下,有山雨欲來的味兒迎面撲來,夾雜著隱匿在樹上昆蟲的味道,閃電在樓頂與樹之間晃動,雷聲在厚厚的云層間賣力鼓動,大風把樹搖得多么婀娜。終于,遼遠深沉的天空甩下豆大的雨點,而樓前大草坪上的噴水器還在轉,它哪里知道下雨就不需要噴了,那個工人早跑沒影了,留下噴水器辛勤地工作著。熟悉又好聞的雨味無視窗戶上鐵條的阻攔,奔涌進團結樓,在樓里左沖右突,掃蕩著每一角落。

大暴雨真的來了,那味道,那聲音,都令人滿心歡喜。嘩嘩,伴隨大風,那激起泥土的味道,在風中飛揚。大點再大一點,讓整個世界淹沒在這樣的暴風雨之中。當然,歡喜的是能躲在團結樓屋檐下欣賞這樣的雨景,大樹上弱不禁風的黃葉,全部被大風粗暴地拽下來,扔進泥里、水里。而那些綠葉,牢牢揪住枝干不放,試圖不讓自己離開大樹的懷抱。

樓里的人

夜里起風了,未央時分下了場小雨。清晨,萬物擁抱在蒙蒙的氣霧之中,芝山大院內幾棵碩大的木棉早已旁若無人、如癡如醉地開放著。夜雨,如熾熱的火油,澆開了一樹的青春與熱情,火紅的花兒,馳騁在舒展的枝條上,如同彩色山水畫一般逼真,又如宮女那羞紅的胭脂,燦若煙霞,綺麗之極,給靜悄悄的黎明和大地裝點了無限生機與希望。

在高而挺拔的木棉樹下,我碰到了老王,正往家趕,臉上寫滿疲倦,眼袋肥大,面部顯得有些浮腫。盡管如此,此時的他卻如晨起的公雞,健步如飛,嘴里還哼著一兩句不成調的曲兒。

“老王,早上好啊,又夜不歸宿啦?”我停住腳步。

他一眼把我認出,“早啊!有個材料必須趕出來,總算大功告成了。”

看著他一副心滿意足的樣子,一份敬佩,從我的內心深處幽幽地涌來。

老王就在團結樓上班,加班加點是家常便飯。今年趕上黨委換屆,事情比往年多出不少,加上連日來上級頻繁下來檢查工作,整個辦公室的人忙成一鍋粥,個個馬不停蹄,埋首于自己手頭的活。老王被分配在材料組,有次我去送文件,撞見他正邊看材料邊吃早餐,面前的辦公桌,是堆得跟小山丘一樣高的參考書籍和文件。全心全意撲在工作上的老王完全犧牲了與家人在一起的時間,我每每在路上碰到老王的愛人,總能從她的言談中聽出些許怨氣:家里的水龍頭出毛病或馬桶堵塞了,老王的愛人獨自修理;孩子生病了,老王的愛人一個人半夜背著孩子上醫院;逢年過節了,老王的愛人和孩子拎著大包小包回農村老家……在這些場景中,獨獨少了男主角老王。

其實,不只是老王,只要是在這座樓里上班的,他們的步調基本一致:每天早出晚歸,忙時廢寢忘食;想在先,做在前,行事滴水不漏;腳踏實地,耐得住寂寞;恪守本分,甘當無名英雄,工作是他們生命的全部姿態。他們就像眼前這些開著花的木棉樹:筆直的樹干高高地伸向云霄,撐起片片紅云,枝椏如千手觀音,向八面四方伸展,鐵劃銀鉤的蒼勁,仿佛述說著生命的不屈與奮進;滿樹燃燒的木棉花競相開放,紅得锃亮,紅得耀眼,如點燃的旗幟,搖曳著,沒有一絲的顧慮,迸發著難以言喻的活力與熱情。

生命的意義不在于長短,而在于生命的內涵。老王常說:“每當我提出的建議被領導采納,并在實踐中得到成功運用時,每當通過我的協調推動了各項工作的正常開展時,我就知道,我的付出是值得的”,沒有任何修飾的質樸話語,卻道出了生命的真諦!茫茫宇宙,蕓蕓眾生,總是有一些優秀的靈魂在頑強地拓展和生長,他們伸出的枝干向上伸展,他們開出的花朵熱情似火,他們的一根一葉都沁透了對生命的熱愛、執著與奉獻,在短暫的一生里,兢兢業業,克己奉公,和每一位為人類做出過貢獻的人一樣,受到人們的尊崇,因為在他們的心中,始終裝著人民。

有風吹過,一些花朵散落在地上,依舊嫣紅。木棉花來到地上仍明媚地開著,連花瓣都不曾破損,恰似脫去戰袍的勇士。多么堅強的生命啊,即使是生命的墜落,也要以最美的姿態融入大地!或者因為曾經如火如荼地絢爛過,已經無怨無悔了。

住在樓里的人,如流水一般匆匆而過,不管是“將軍”還是“士兵”,都是動態前行的,有的跳得快一些,就像樓后樹上活潑的小松鼠,從這棵樹跳到另一棵樹上,繼而奔赴到更廣闊的天地,為更多的人謀求利益和幸福,大部分人就像樓前的樹葉,從綠轉黃,直至飄落到地上,零落成泥碾作塵,以靜美的姿態繼續滋養著樓前樓后的植物。無論是怎樣的歸宿,他們都曾經來過團結樓,心甘情愿地揮灑著青春與汗水。

往事如煙

正如人與人之間,相處久了,就想探聽對方的底細,一個人待在這座樓里久了,也會蠢蠢欲動想著窺視樓的過往,于是搜集一些資料,細細品味。

團結樓位于芝山大院內,它就像芝山山頂的老樹們,紅磚砌成的墻壁就像樹的年輪,鐫刻著往昔的時光,靜觀世事風云變幻,承載了一代又一代人的記憶。當團結樓還不叫團結樓的時候,中間主樓曾經是尋源中學的禮堂,至今嵌在團結樓南門墻壁里的石碑向世人透露禮堂始建年份,石碑上文字從左至右豎排,內容如下:“耶穌曰要令爾光照耀人前而有良好行為可觀則人將歸榮于爾在天之父 馬太五章十六節”,落款處:“卓綿成選獻,中華民國三十七年九月吉日”。由此可推斷,這座樓的建設年份是1948年。值得一提的是,文學家林語堂曾就讀過尋源中學(遷入漳州之前的廈門校址)。解放后,時任尋源中學的校董卓綿成,也就是著名音樂家傅聰的岳父,舉家搬遷到國外,尋源中學從此由政府接管,后改辦為農業技術學校。團結樓中間主樓為兩層磚木結構,團結樓東西兩側擴建于二十世紀七十年代,為預制板樓面、木屋蓋結構,總建筑面積3290平方米。

樓的正大門赫然書寫了三個紅字“團結樓”,名字的由來,應當從1949年9月26日的南北干部會師大會說起。那天,鑼鼓喧天,紅旗招展,喜慶的氣息縈繞在禮堂周圍,樓里樓外盛開著紅艷艷的杜鵑花。三十一軍政委、漳州軍管會主任陳華堂在尋源中學的禮堂里莊重宣布漳州軍管會、中共福建第六地委、第六行署、第六軍分區和支前司令部正式成立。并希望由中國人民解放軍長江支隊第五大隊、南下五地委機關人員負責人李偉帶領的隊伍,與由中共閩南地委書記、八支隊政委盧叨率領的隊伍盡快融合在一起,采用政治、軍事的手段及時解放漳州全境,做好軍事接管,維護好社會秩序,嚴格執行約法八章和城市政策;盡快恢復發展生產,做好支前工作。這一歷史性的決定,從此開創了軍隊干部、南下干部與本地干部三支隊伍齊抓共管新漳州的新局面。

歷史的腳步從未稍加停歇,而歷史留下的足跡依然歷歷在目。1951年9月,尋源中學改辦為龍溪農業技術學校,團結樓成了龍溪農業技術學校的辦公樓。1965年5月福建二師院在此辦學,1966年停辦,1970年被撤銷。1970年國慶前,龍溪專區革委會搬進團結樓辦公,1971年6月,龍溪地委恢復后也遷入芝山大院。當時的革委會和地委領導就在團結樓辦公,地委辦公室也相應地設在團結樓中。1978年3月,龍溪地區革委會撤銷,改設為龍溪地區行政公署。1985年6月撤銷公署,縣級漳州市升級為地級市,龍溪地委辦公室改稱為中共漳州市委辦公室,辦公地點仍在團結樓,直至今日。