數智化驅動商業創新

王文京

在當下的商業社會里,所有企業的主管、包括各層級的人員最關注的話題是什么?可能很多人會回答是商業創新,這里面包括了產品業務創新和組織管理變革。

為什么要做商業創新?我覺得要回答這個問題,應該追溯一下商業本身到底是什么。我更愿意這樣理解“商業”,它是以效率最優的機制來持續造就人類福祉的事業。人們為了更加美好地生活,不斷地推進商業的創新發展,來改進和提升商業的效率和質量。

從古至今,商業創新一直在發生,并不是今天才有商業創新。我們可以看到商業創新的力度、頻度,包括成效,都在不斷地增長,由此帶來商業的繁榮、社會的進步、人類的進步,人類的商業發展史就是一部商業創新史。

六大技術

推動商業創新的因素都有哪些?我們研究出對商業創新影響和推動最為重要的六個方面、六個要素,首先是思想,所有創新都源于思想,其次是教育,再次是制度,接著是方法,然后是技術,最后是金融。

從近現代以來,我們可以看到一個現象,技術和金融對商業創新的影響和推動力度變得越來越大,這兩個要素的作用越來越突出。當代以來,技術變成了影響和推動商業創新的要素中,特別重要的、甚至是首要的因素。

當代的技術很多,對商業的影響和改變最重要的技術就是信息科技,因為其滲透性特別強大。信息技術的發展也有比較長的時間,發展相當迅猛,而且在不同的時代,有不同的信息科技在發生。

如今,對商業影響和改變最大的新一代信息科技,主要是移動互聯網、云計算、大數據、人工智能、物聯網和5G、區塊鏈這六大技術。

我們發現,這些信息技術并不是只有某一個技術在出現和發展,而幾乎是集群式地、交互地發展,并互相影響。不同的技術帶來的力量是不一樣的,互聯網主要帶給我們連接、協同和共享的能力;云計算讓計算力變成社會化的計算力;大數據讓我們能夠處理海量、實時的數據;人工智能則可能是對當今社會包括經濟、商業的影響和改變最大的一個技術,從智能交互、商業里面各種場景的感知,到數據智能,都離不開它的應用;物聯網就是萬物互聯,它讓計算變成泛在技術,讓各種場所都有計算的能力;商業活動的開展和運營過程中,特別重要的一個因素就是信任的問題,而區塊鏈便是讓信任也變得可以運營的技術。

技術的變革,帶來商業組織對客戶需求滿足的變化,引發相關產業的結構性改變,于是產業會不斷出現新的浪潮。

企業發展的兩個基本模型

六大技術正在驅動新一輪的商業創新,我比較傾向于稱之為企業數智化,包含了數字化和智能化兩個方面。新一代的信息技術驅動了當今企業新一輪的商業創新,包括產品和業務的創新,以及組織和管理的變革。

另外,最近幾十年來,商業創新有一個新的特點,即以業務為核心,通過IT技術和金融創新進行結合,形成三位一體的創新形式,這是當下商業創新的一個很重要特性。

發展模型

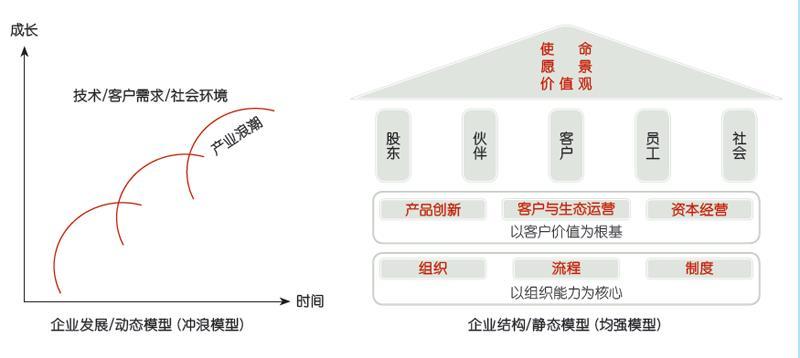

我認為,企業的發展有兩個基本模型,第一個模型叫企業發展模型或動態模型,即從時間軸的角度上,動態地看待企業的發展規律;第二個模型叫企業結構模型或靜態模型,即把一個企業組織剖開,主要看其要素和結構。

在動態模型中,可以看到每個行業都是在一定的時間之后,會發生一次比較大的結構性變革,這種產業的浪潮不是一次性的,而是在若干年后會出現第二次、第三次新的浪潮。因為技術的變革,帶來商業組織對客戶需求滿足的變化,引發相關產業的結構性改變,于是產業會不斷出現新的浪潮。而企業在長期的發展中,如果只找到一次“第二曲線”往往還不夠,未來還需要找到第三次、第四次……這個過程有點像海浪的形狀,因此這個模型我把它稱之為“波浪模型”。

所有的百年老店都曾成功地把握住了所經歷的每個浪潮,在這個過程中不斷構建自身的能力,去適應新的要求,之后又在新的浪潮里面走在前面。所以,對企業來說,挑戰不是來源于一次創新,而是持續創新。就像沖浪運動員一樣,沖上了這次浪潮,還會有下一個浪潮,所以我也把它叫“沖浪模型”。

而在今天,經營一個企業,從業務層面來講最核心的就是“3+1”經營,“3”是產品創新、客戶運營、生態運營,“1”是財務運營。這幾大經營最重要的是必須圍繞一個根本的東西——客戶價值。

對所有企業來講,一個重要的挑戰和要求來源于企業內部的組織流程、制度、機制,即所謂的組織能力。所有優秀的企業都擁有特別出色的“戰略能力”和“組織能力”,而有的企業戰略能力很強但組織能力不夠,或者組織能力強但戰略能力不夠,這些企業往往發展比較困難。優秀企業一定是兩個方面齊驅并進,這個模型我稱之為“均強模型”。

應對挑戰

推進商業創新的過程中,哪怕最優秀的企業也一定會遇到困難和挑戰,特別是結合技術的商業創新,會遇到技術、專業、成本這三個方面的挑戰。

不是所有企業都具備數智化的能力,那么,商業創新能不能在技術上變得更簡單?此外,商業創新要求企業理解和把握相關專業領域的知識,但并不是所有企業都具備這樣的能力,那么,一個普通的經理能不能也做到供應鏈創新、營銷創新、人才管理創新,而不僅僅是精英的行為?

這是整個社會的需求,我們要讓商業創新變得更加簡單、便捷、社會化,要結合更多社會資源推動商業創新。

自有計算機以來,信息技術在企業內部的應用和發展,走過了三個階段。第一個階段是電腦化階段,代表性的應用是財務、OA辦公自動化,基本上是部門崗位級的應用。

第二個階段,是企業比較熟悉的信息化時代,代表性的系統是企業資源計劃ERP(Enterprise?Resources?Planning)。在信息化階段,企業應用ERP系統打通內部,并廣泛應用企業管理軟件。

第三個階段是數智化階段,在這個階段,光有應用和系統已經滿足不了企業的需求,而應該有一個平臺,我們叫做商業創新平臺BIP(Business?Innovation?Platform)。這個平臺基于當代最新的信息技術來賦能企業,通過數字化、智能化開展產品和業務創新、組織和管理變革,來重構或者構建企業發展力的平臺型、生態化的多元服務體。

ERP是美國公司提出來的概念,但我認為,是時候到了中國企業在各自產業領域里面去建立一些屬于我們自己的新理念或概念。

從企業價值上來講,在信息化階段,ERP系統帶給企業的主要價值是流程優化,幫助企業提高效率。到了數智化階段,BIP平臺帶給企業的主要價值是商業創新,幫助企業去重構發展。二者驅動的方式不一樣,ERP主要依靠流程驅動,BIP則主要是數據驅動。

從價值形態來講,ERP階段主要是幫助企業做業務支撐、做管控;而BIP階段,價值形態就是業務運營本身,此外還有賦能和管控。

從協同的范圍來講,ERP側重于解決企業內部的事,也有一部分涉及到供應鏈;而BIP是一個社會商業的運作和支撐的服務體,更側重企業和產業鏈上下游,以及整個價值網的協作。

成功路徑

不同的企業在利用數智化進行商業創新的過程中,存在較大的差異,行動力強的企業已經處于引領地位;有些企業也在積極行動跟上步伐;還有一些企業覺得好像應該這么做,但不知道怎么行動。

我特別認同一句話:數智化不是企業發展的機遇,而是企業生存和發展的必需路徑。那么,企業應如何認識數智化轉型、數智化發展?我認為有如下幾個方面可以提供參考:

戰略是指引。戰略包括公司的發展戰略、業務戰略、管理改進的計劃等,應該處于指引的地位,而數智化是為企業發展服務的工具。

業務是核心。即真正的核心不在技術,而是公司業務本身。

數據是基礎。數智化時代跟信息化時代有很大差別,信息化以流程為重心,所以當時有很多企業做流程再造;而數智化以數據為基礎,數據已經成為重要的生產要素。

智能出價值。大量的數據本身不是目的,真正目的是讓運營管理變得智能化,智能化才是數智化最后的價值所在。

場景是抓手。成功的企業大都以場景作為抓手。場景是什么?就是一個個業務、一個個任務,企業不一定要一下子推出龐大的數智化推進方案,而是落腳于企業當下最想要解決的問題、最緊迫要提升的業務,從一個個場景中慢慢積累,做得越來越多,企業也越來越數智化。

連接是前提。沒有連接就沒有數據,所以連接是實現數據智能的前提。

運營為保障。數智化就是業務本身,業務是持續發展的,因而整個數智化過程也需要不斷運營、優化、改進。

技術在平臺。數智化涉及到的技術有很多,并且這些技術處于快速變化中,不可能每個企業都具備自己研發技術的能力。好比我們使用手機一樣,手機的技術極其復雜,但到了用戶使用環節則是很簡單的,因為所有的技術都在平臺上。企業在數智化過程中,同樣只要找到相應的技術平臺并學會使用就可以推進自身的數智化進程。