解謎冒險類電子游戲中的謎題設計方法研究

徐杰 李棟寧

摘要:謎題設計的質量關乎解謎冒險類電子游戲的優劣。可依據謎題所在位置以及游戲者解謎的目標,將解謎冒險類電子游戲中的謎題劃分為機制謎題與情節謎題兩大類,并對兩類謎題的設計邏輯進行整理與分析,總結出搭建規則系統與限制知情空間的設計方法,為解謎冒險類電子游戲的設計實踐提供幫助。

關鍵詞:解謎冒險類電子游戲;謎題設計;謎題敘事;機制謎題;情節謎題

中圖分類號:G898 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)13-0-03

1 解謎冒險游戲的雙層特性與謎題類型的區分

游戲由規則層與虛構層兩部分構成。赫伊津哈在《游戲的人:文化中游戲成分的研究》中為“游戲”一詞下定義時,反復強調規則在游戲中的重要地位,“游戲呈現明顯的秩序,遵循廣泛接受的規則”[1]。規則層包含游戲的核心機制,為游戲搭建框架,設定目標,創造挑戰,是一切游戲的基礎;虛構層則賦予游戲認知與敘事層面的意義[2]。在傳統游戲與部分早年生產的電子游戲中,虛構層的存在僅僅是為了使規則更易理解,或在嚴肅的規則中為游戲者的幻想留下棲身之處,為游戲增添些許樂趣。隨著電腦軟硬件的升級迭代,電子游戲在圖像處理與敘事方面的能力不斷增強,游戲設計師在對虛構層的構思設想上也擁有了更大的發揮空間。解謎冒險類電子游戲脫胎于早期的互動式小說,強調對故事線索的發掘,設計者將秩序的巧思與情節的妙想融為一體,在規則層與虛構層的不同部分設置機關,隱藏線索,編織出類別各異的謎題,游戲者通過邏輯思維能力與推理能力破解謎題,以推進游戲劇情的發展,并在此過程中獲得情緒價值與心理滿足。

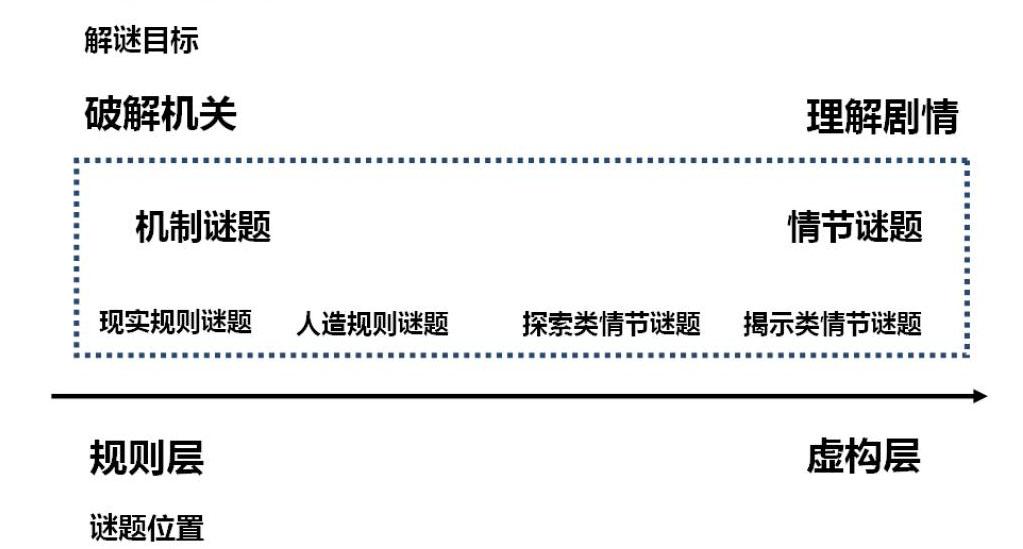

在解謎冒險類電子游戲中,規則層的游戲運作機制與虛構層的敘事內容相輔相成,互不沖突,但在不同層面設置謎題依然關系到對游戲類型的判斷,并影響著游戲者的體驗。依據謎題所在的位置,以及游戲者解謎的目標,可以將解謎冒險類電子游戲中的謎題劃分為兩大類型(見下圖)。

軸線左側頂端的謎題被視為機制類謎題,該類謎題通常被放置在規則層,游戲者以尋找并熟練運用游戲關卡背后的規律作為自己的游戲目標,謎題自身與敘事內容相互獨立,虛構層的故事被視作一種獎勵品;位于右側的則是情節類謎題,游戲者在設計師精心構筑的虛構層世界中探索,將發現與串聯腳本中預置的劇情事件視為游戲樂趣所在。

本文所述謎題類型間并無嚴格的區分界限,處于軸線兩端的謎題更具獨立特征,而位于中間的人造規則謎題與探索類情節謎題在設計方法上存在交融之處。但總體來看,每類謎題都具有較為明顯的傾向性,對其作出區分有助于對每種類型謎題的設計邏輯展開具體分析。

2 搭建規則系統制造機制謎題

每一款游戲都會創造出一個具有特定規則的新世界,這些世界有的致力于對現實世界的數學與物理法則進行盡善盡美的模仿,有的不拘泥于現實規律依據自身邏輯嚴謹的全新規則來展示其魅力。加達默爾指出“前見是一切理解的基礎”,人在對外界事物進行探索與把握的過程中,受已知參照物的影響,從而對所認識之物產生一定的預判,并在認識的過程中不斷修正該判斷。游戲者可以利用現實生活中的相似經驗來破解謎題,有時游戲設計者也可以反其道而行之,通過解構符號與意指物的關系,更改物與物之間的連接關系創造新的規則與謎題。

2.1 遵循真實世界的基本法則

人類對事物的認識基于日常生活實踐之上。這意味著,在游戲者的認知中,現實世界的數學法則與物理規律是前置于游戲世界中的新規則的,以真實世界規則為基礎創造出的謎題對游戲者來說通常更易理解,游戲者將生活中的經驗應用在解謎過程中,也能夠創造更加多元的謎題解法,獲得更加個性化的游戲體驗。

將生活中常見的基礎規則謎題引入游戲之中,使一部解謎冒險游戲成為串聯起數款小游戲的集合是一種常見的設計思路。這些規則類謎題包括一筆畫、節點拓撲、漢諾塔、數織與數獨等經典數學謎題,鏡面反射、重物配平、電路搭建等基礎物理謎題,以及一些建立在基礎原理之上約定俗成或廣為人知的游戲系統,如華容道、推箱子、七巧板、開燈游戲等,隨著計算機技術的普及,編程問題也逐漸成為基礎規則類謎題。基礎謎題在歷史長河中經歷了無數次的測試與迭代,在難度、趣味性及平衡性等方面通過了古往今來眾多游戲者的驗證,游戲者根據生活常識或圖像界面的暗示,無須額外的理解成本,便可以著手于謎題的破解。

仿照真實環境中的某種規則來搭建虛擬空間也是常見的謎題設計思路之一。這里的虛擬空間不僅限于使用仿真物理引擎設計出的游戲道具與場景,也包括使用人工智能進行仿真交互的程序或依據編程語言搭建的虛擬計算機系統等遵循某種特定規則的環境空間,在計算機術語中,這種虛擬系統稱作“沙盒”。游戲者在“沙盒”中可以使用多種方法來破解謎題,如在游戲《人類一敗涂地》中,游戲者的化身擁有抓握、攀爬、跑步、跳躍等基本的行動能力,并可以利用以上能力來使用道具、操縱機關。游戲的目標是突破重重迷宮與機關的阻礙,打開地圖深處的一扇門并縱身躍下。在該作品中,設計者并不預先設定唯一的解謎路線,而是將需要使用的技能與道具松散地預置在游戲場景之中,供游戲者組合與嘗試。游戲者在“沙盒”中能夠最大限度地發揮自己的奇思妙想,但由于計算機模擬技術的限制,“沙盒”通常只能模擬出真實世界中的部分規則,當游戲者依據常識輸入操作卻無法得到預想中的反饋時便會感到困惑。因此,設計者需要通過設置教程環節或指示符號向游戲者明確何種基本操作在游戲中是被允許的。

2.2 搭建虛擬世界的人造規則

正如瑪麗·勞爾·瑞安在《故事的變身》中所述,電子游戲無須完全遵循現實世界的法則:“同契訶夫構筑的精致的戲劇規定不同,墻上掛的槍不一定就會開火。在游戲敘事里,是玩家來弄清楚什么會開火,什么不會開火。”[3]游戲設計師通過程序,將玩家的操作輸入同游戲中的反饋輸出連接起來,創造出新的游戲規則。

《畫中世界》的設計者通過天馬行空的想象力與細致嚴謹的邏輯關聯能力,將游戲者拉入一個錯綜復雜的新世界之中。該游戲的視覺界面被橫豎兩條直線切分為四格,每個格塊中顯示的內容既可以理解為獨立的圖像,也可以同其他格塊中的內容相拼合,共同組成更加宏觀或微觀的場景。游戲將同形異構的藝術設計方法轉化為游戲世界內的規則,游戲者需要通過移動和縮放等操作,將不同格塊內外形相似的道具或場景拼接在一起,連接原有的圖像符號,產生新的意義,以此推動游戲進程。

宗爭在《游戲的廣義敘述學理論基礎》中指出:“游戲世界與現實世界的分野不僅僅基于游戲設計者對游戲架構的虛擬性設計,它還必須通過游戲玩者對符號行為意義的共同心理認同來完成。”[4]通常情況下,設計師需要格外注意使游戲界面中的圖形符號符合游戲者的認知意識,達成主體與客體目的性的合一[5],但在解謎冒險游戲的設計過程中,錯誤的指示與引導才是游戲樂趣的重要來源。游戲者經過觀察—誤解—操作—理解的過程,最后與游戲文本達到同構關系,從聯想、猜測與親身驗證中獲得對游戲規則更為深刻的感知。這一點在游戲《小馬島》中得到了很好的體現,該游戲的初始界面與經典街機游戲的啟動界面極其相似,但當游戲者點擊界面中的“開始”按鈕后,卻并不會如預想般順利地進入游戲進程之中,傳統的街機游戲指令在該游戲中并不生效,尋找游戲系統內部隱藏的各種密碼與作弊機制、破壞boss所設計的程序才是游戲者的真正目標。

搭建虛擬世界的人造規則能夠打破常規的桎梏,使游戲者徜徉于現實與幻想的交匯之界,體會到“桃花流水窅然去,別有天地非人間”的新奇感。但學習新的規則會增加游戲者的腦力與時間成本,因此每一款基于人造規則設計的游戲中基本只存在一至兩種核心玩法,游戲者在重復的認識與操作中逐漸深化對規則的理解,最后達成與虛擬世界的同構關系。

3 限制認知空間構造情節謎題

虛構層包裹于規則層之外,由角色、劇情、環境等腳本設定構成,為游戲的世界觀增添細節,提升真實度,在游戲者的認知層面創造意義。虛構層包括底本故事層與視覺呈現層,底本故事層包括虛構世界得以從邏輯上成立的所有底層設定,包括世界觀、角色個性、人物關系、事件關聯、因果關系等;視覺呈現層則是經過設計師刻意挑選、加工、重新安排之后,向游戲者開放觀看與操作權限的部分游戲內容。兩者的關系類似文學敘事理論中的敘述故事與敘述話語。

虛構層中的謎題通過隱藏游戲中部分線索信息引發游戲者的好奇與興趣,獲知更多故事情節是游戲者破解謎題的主要動力。在實際的游玩過程中,不論底本故事構建出多么龐大紛繁的虛構世界,游戲者都能夠認識到這始終是視覺呈現的部分,底本故事層與視覺呈現層之間存在信息差,即存在于底本中但不能被游戲者直接感知的情節內容。在解謎冒險類電子游戲中,信息差較大時,游戲設計師就可以進一步限制游戲者在視覺呈現層可獲得的信息,直接將填補信息差設置為游戲的目標,要求游戲者通過邏輯思維能力反推出底本劇情,本文中這類謎題稱作揭示類劇情謎題;倘若兩個層次提供的信息較為接近,或設計師刻意忽略底本故事,那么,專注于設計故事情節的演出方式,使游戲者通過觀察與操作不斷推動視覺呈現層的事件發展,便能夠產生令人全身心投入的探索類劇情謎題。

3.1 限制視覺場景

人類的認知運作過程與視覺系統密切相關。從認知過程的角度看,外界事物通過對眼部神經的刺激將自身的信息傳遞到人的認知系統之中;從存在方式的角度看,“呈現”是存在得以彰顯自身的方式,“理解對存在之真理的揭示最終就是要使存在在自身中無所遮蔽地顯示和呈現出來”。胡塞爾的“呈現”、海德格爾的“顯現”、伽達默爾的“視域”無一不是將視覺與理性認知相關聯,借助視覺相關詞匯來指稱思考邏輯、認知范疇、表述方式等理性內涵[6]。在解謎冒險類電子游戲中,大多數信息附在視覺呈現層的圖像、影片、符號之上,游戲者通過圖像的指示與隱喻,接收暗藏在場景空間中的線索。碎片化呈現線索、增加視錯覺誤導、減少視覺圖像等手法,都能夠限制游戲中的視覺場景,對視覺場景的限制越多,底本故事層與視覺呈現層間的信息差就越大。

推理類游戲中的謎題屬于典型的揭示類情節謎題,其核心在于抹除游戲視覺場景中的部分或全部信息,讓游戲者僅通過抽象的文字、符號或示意圖來推斷出虛構世界中所發生的事件。《文字獄》就是這樣一款單純由文字與指令構造而成的解謎冒險游戲。游戲者扮演一名囚徒,需要從一棟由文字組成的牢獄中逃脫。主人公的行為與境遇全部通過旁白文本表示,游戲者通過選擇或輸入文字指令來設定主人公在虛擬空間中的方位與動作。該游戲中幾乎沒有圖像,旁白文本也會隨著指令的變更而刷新,游戲者需要自行厘清主人公所處的位置、能夠使用的道具以及已發生的事件,由此決定后期的行動策略。游戲中場景空間所能提供的直觀信息越少,游戲者解開謎題所需要的空間想象能力就越強,為了減輕游戲者的記憶負擔,文字解謎游戲中所設置的謎題往往不需要游戲者進行破譯密碼或切換視角等復雜的操作,游戲設計者通常會減少決策中的可選項或精簡輸入指令的流程,使游戲者得以更加專注地探索底本故事。

3.2 限制知情空間

卓拉·加百利在《朝向空間的敘事理論》一文中使用“視域”這一術語來描述人在當下能夠注意到的空間范圍。視域是涉及某一事件或行為的空間單位,在文學文本中,“視域可以由一個場景描述、一個行動、一次對話、一個概括、一段評論等組成。”[7]電子游戲敘事領域借用該術語時,視域往往涵蓋了游戲者“目力所及的場景空間”與“操作化身行動的范圍”重疊的部分。盧修斯·布爾克哈特在漫步學理論中提出:“人們從來都不是依靠單一的建筑或建成環境得到關于其本身的認知,而是通過‘漫步,將自己路徑中的所有環境片段組織起來,構成對于整個空間體驗的認知。”游戲者操縱游戲中的化身角色,在虛構空間中穿梭的同時,將多個視域串聯合并,從而把握整體的事件內容。

每一個獨立的視域范圍都是有限的,當多個事件在不同的空間同時發生時,游戲者的認知中就出現了知情空間的缺失,從而產生需要反復游戲才能夠解開的情節謎題。游戲《幽靈詭計》就在多處采用該手法擾亂游戲者的認知。如在第七章中,游戲者需要在一家餐廳營救即將被卡車撞擊的女主人公,但卡車失控這一事件是同一時間段里餐廳一樓的女主人公、二樓的異國間諜、調酒師、廚師及餐廳外開卡車的便衣警察等七名人物在四個不同的地點的多重行動共同造成的結果。事件之間相互勾連,互為因果,例如游戲者在公園場景中對刑警行為的干擾可能會間接影響到餐廳場景中假扮成臥底的警官的行為,從而改變臥底警官在餐廳一樓廚房中的決策,而與此同時,餐廳二樓的異國間諜的動向也與公園中刑警的秘密行動有著密切的關聯,牽一發而動全身。由于游戲者在同一時間內只能夠在有限的空間中移動,在尚未進行多次嘗試的情況下,無法把握交互動作與全局劇情間的關聯,情節謎題得以產生。

3.3 限制觀察視角

對游戲者知情空間的限制,在實際應用中可以通過對游戲者觀察視角的設計得以實現。與文學敘事理論中的視角不同,電子游戲中的視角限制更為徹底。多數情況下,游戲者以角色身份在游戲虛構的空間內行動,或跟隨游戲主人公行動,所知的信息與游戲內主人公的所知信息等同。尤其在解謎冒險類游戲中,限制游戲者的觀察視角可以自然地隱藏部分關鍵信息與線索,產生利用不同角色間的視角切換與信息組合構建謎題的可能。在雙人解謎游戲《Tick Tock》中,兩位游戲者分別知曉解開謎題所需的部分信息,如密碼與母本、謎底與謎面以及地圖碎片等,只有在游戲之外通過電話等通信手段進行信息交換,才能拼湊出故事的全貌。

電子游戲中的可操縱角色由外貌造型、個性特點與動作技能三種要素共同構成,當游戲者以某一名游戲人物的觀察視角推進劇情時,不僅意味著對人物視野的被動接受,更代表游戲者能夠使用該角色的身份與技能與虛構世界展開交互,觸發新的劇情。游戲《海姆達爾》中,有男女主人公與小機器人共三個人物角色供游戲者選擇操控,游戲者在探索過程中可以隨時切換主人公與小機器人的視角,并分別控制三人的行動。人類主角可以與人交談,推動重物;機器人則可以掃描隱藏的開關,入侵計算機系統并改寫其他機器人的程序。多視角切換增加了游戲者的可選項,使游戲者需要作出的抉擇更加復雜,在提高謎題難度的同時,也增強了虛構層所述故事內容的層次性。但在敘事過程中進行多次視角變更,可能會打斷原本流暢的敘事節奏,設計者需仔細斟酌,為游戲者預設合理的切換契機。

4 結語

解謎冒險類電子游戲的設計師通過模仿現實規則、搭建人造規則以及限制視覺場景、知情空間與觀察視角等方法,創作相互纏繞的線索,生成獨具魅力的精巧謎題,構筑錯綜復雜的智力迷宮,充分調動游戲者的邏輯思維,提供異彩紛呈的游戲體驗。

參考文獻:

[1] [荷]約翰·赫伊津哈.游戲的人:文化的游戲要素研究[M].傅存良,譯.北京:北京大學出版社,2014:25.

[2] [美]泰南·西爾維斯特.體驗引擎:游戲設計全景揭秘[M].秦彬,譯.北京:電子工業出版社,2015:3-28.

[3] [美]瑪麗-勞爾·瑞安.故事的變身[M].張新軍,譯.南京:譯林出版社,2014:124.

[4] 宗爭.論游戲-體育敘述學的理論基礎[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2014,41(05):130-134.

[5] 李棟寧.觸發與激活:影像藝術敘事理論的機制建構[J].藝術百家,2020,36(04):156-162.

[6] 高燕.論加達默爾對視覺存在論的反思[J].上海大學學報(社會科學版),2014,31(02):79-92.

[7] 卓拉·加百利,李森.朝向空間的敘事理論[J].江西社會科學,2009(05):32-43.

作者簡介:徐杰(1996—),女,江蘇鹽城人,碩士在讀,研究方向:數字媒體藝術。

李棟寧(1971—),男,江蘇南京人,博士,教授,研究方向:藝術設計史論、數字媒體藝術。