“消失”的小南海

許幼飛

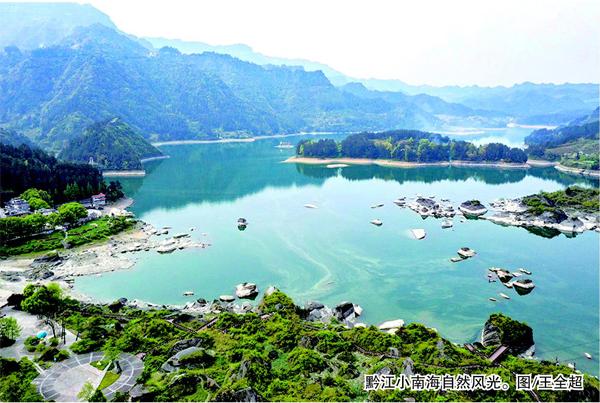

清晨,位于深山中的黔江小南海被一片薄霧籠罩。

這是國內保存最完整的一處古地震遺址。偌大的湖面與群山在飄浮彌漫的云霧中若隱若現,地震滾石從霧景中探出半身來,勾勒出如詩如畫的獨特景致。

依托這些景致形成的小南海景區,曾享譽全國。

然而近幾年,它卻不知不覺地在旅游市場上“消失”了。

先天不足的旅游夢

關于小南海的由來,據《黔江縣志》記載,公元1856年,一場大地震突襲黔江。頃刻間山崩地裂,河水阻隔,從而形成了一個巨大的地震堰塞湖。

因集山、水、島、峽等風光于一體,小南海又被譽為“深山明珠”。

“早年間,雖然黔江沒有對這里進行大規模開發,但小南海卻自然而然地發展成了一個景區。”黔江區生態環境局三級調研員駱相飛稱,“除了湖周圍的觀光旅游,湖面也會有經營活動。”

依托秀麗的風景,小南海景區的發展十分迅速,先后斬獲國家4A級旅游景區、國家地質公園等多個旅游“金字招牌”。2017年,景區門票、船票收入超過4000萬元。

“周邊經營農家樂的村民,一年毛收入能夠達到三四十萬元。”小南海鎮小南海村黨支部書記肖安全稱,“那時候,街上根本沒有農戶賣菜,菜都直接供給農家樂了。”

彼時的小南海景區儼然已是黔江旅游產業的“頂梁柱”,且正朝著國家5A級旅游景區邁進:硬件設施按照相關標準打造,并動員經營業主對農家樂進行提檔升級。

所有人都干勁十足,準備大展拳腳,沒承想,卻等來了小南海景區即將關門的消息。

原來,小南海發展旅游存在先天不足,作為市級自然保護區和黔江區25萬人共享的飲用水水源地,旅游開發對小南海帶來了較大的生態破壞。

“多年來,盡管小南海加強了生態保護,設置了水庫隔離網,取締了規模化養殖,但農村面源污染、生活污水亂排等生態環境問題仍時有發生。”駱相飛說,“尤其是湖面上的游船和周邊農家樂帶來的污染,逼近了小南海的生態承載力極限,威脅到飲用水水源地的水質。”

“壯士斷腕”的決心

2017年,按照生態環境部統一要求,重慶開展了縣級及以上城市集中式飲用水水源地環境保護專項行動。

隨著專項行動的持續推進,小南海存在的問題逐漸暴露。

“黔江區一共有3個水庫,分別是城北水庫、洞塘水庫和小南海水庫。”駱相飛介紹道,“其余兩個水庫并不能完全滿足全區飲水需求,所以必須要使用小南海水庫。”

彼時,對小南海的整治迫在眉睫。

劃定飲用水水源保護區范圍,在飲用水水源地一級保護區周邊安裝監控、防護網等。按照工作要求,黔江區積極投入小南海的整治工作。

然而,整治之路卻并不順利。

2018年元旦剛過,生態環境部西南督察局專程前往黔江小南海,對小南海前期整治工作進行督查檢查。“當時我們還沒有取締游船,湖面還有經營活動。”駱相飛回憶道。

面對這一情況,生態環境部西南督察局認為小南海的整治不夠徹底。

此次認定再次引起了黔江區委、區政府的高度重視,決策層專門召開相關會議,反復征求相關部門的意見和建議。

“決策過程是很痛苦的。小南海擁有黔江最好的旅游資源,如果把景區關了,每年直接損失上千萬元。”作為小南海整治工作的相關負責人,駱相飛切實感受到了這份壓力,“為了這件事,區里每周至少要開一兩次相關會議。”

即便壓力重重,在生態文明建設的大局下,決策層還是痛下決心,于2018年5月15日正式宣布小南海景區“關門”。

至此,這顆年收入達千萬元的“深山明珠”便從旅游市場上“消失”了。

必須啃下的“硬骨頭”

景區“關門”的消息一出,旋即在小南海鎮激起千層浪。

“前幾年還鼓勵我們對農家樂進行提檔升級,怎么突然就把景區關了?”鳳凰漁莊老板劉召祥得知這個消息后,愁得整宿睡不著覺。

在小南海鎮,想不通的何止劉召祥一人。

小南海鎮下轄1個社區、7個行政村,其中有6個行政村位于飲用水水源保護區內,大約6000多人都在吃“旅游飯”,景區“關門”等于直接斷了他們的生活來源。

于是,數十位村民圍在鎮政府大樓門口討要說法。

盡管鄉親們的抵觸情緒頗為強烈,但這塊“硬骨頭”終究還是要啃下去。

“我們開了無數次的院壩會、協調會,黔江區工商局(現黔江區市場監督管理局)、區國土資源和房屋管理局等相關部門也參與其中,大家各司其職,給鄉親們講道理。”時任小南海鎮副鎮長李仕回憶道,“因為涉及方方面面,我們還整理了大量的資料。”

此外,當時關于生態保護的宣傳報道鋪天蓋地,也讓村民轉變了觀念。

2018年7月,整治工作順利完成:封閉鳳凰碼頭,將原本在湖面經營游船的村民安置到黔江濯水景區就業;關閉了8家小南海周邊對水源有影響的農家樂,鼓勵經營業主外出務工,同時由區財政局給予他們一定的補償;對飲用水水源保護區3公里內的廁所進行改造。

整治效果十分明顯。當年,小南海水庫成功入選“2018年度重慶十大最美水庫”,水質常年穩定在Ⅱ類,有時甚至可以達到Ⅰ類——只需要經過簡易處理,就可以飲用。

優化升級再出發

雖然小南海景區已經關門,但小南海鎮的發展不能停。

由于大部分村莊位于飲用水水源保護區內,小南海鎮的產業發展頗受限制。

“鄉親們只能種植一些傳統農作物,而且不能使用化肥、農家肥。因為這些肥料會滲透到地下,造成面源污染。”小南海鎮黨委委員、組織委員李西容稱。

于是,小南海鎮將發展目光瞄準了新建村。

新建村有13個典型的土家族庭院,沿一條清澈的板夾溪分布,像一串串鑲嵌在青山綠水中的珍珠,又被稱為土家“十三寨”。這里由于過去經濟落后和交通閉塞,仍保留著原汁原味的土家族文化。

隨著一些基礎設施的建設和改善,土家“十三寨”漸漸走入大眾視野,并帶動著村民的發展。

曾經的家庭主婦何家碧,經營起了農家樂。憑著好手藝,她在土家“十三寨”小有名氣,“現在,我家每年的收入在20萬元左右。”

“可以看到,小南海鎮的旅游業在逐漸回暖,每年收入近千萬元。”李西容稱,“除了發展土家‘十三寨,我們還在對土地進行調規,發展的路會越走越寬。”

得知鎮里在對土地進行調規,原本外出務工的劉召祥回到小南海鎮,又開始守著自己的鳳凰漁莊。

“家鄉即將迎來新的發展,我們的生活更有盼頭。”說這話時,劉召祥眼里有隱隱的希望。