真正的擔當 真實的創業

老井

6月4日,我在西安易俗大劇院觀看了由西北工業大學推出的原創音樂劇《融水謠》,這是該校于去年出品的一部以脫貧攻堅為題材的音樂劇,也是慶祝建黨100周年的獻禮作品。該劇由廣西大學藝術學院院長、劇作家胡紅一編劇,陜西省音協副主席、西安音樂學院原副院長、著名作曲家韓蘭魁及西安音樂學院作曲系青年教師鄭飛作曲,陜西人民藝術劇院副院長、導演李俊強執導。

《融水謠》是依據真實的事件改編創作的。扶貧攻堅工作開始后,西北工業大學與廣西融水縣結成了定點幫扶對象,他們先后對這個苗家山寨派去了三任駐村第一書記(目前還有第四任在任),借以幫助當地江竹村(劇中的安江村)脫貧致富。音樂劇以三位駐村第一書記所做的事跡為依據,以三人姓名中各取一字的形式,塑造了邱史方這樣一位在扶貧攻堅事業中做出突出成績的典型人物,并通過這位典型人物,謳歌了脫貧攻堅事業這一偉大壯舉,弘揚了廣大扶貧干部的擔當作為和精神境界。

地道的西北漢子邱史方(陜西某高校黨員干部)來到苗家山寨安江村任駐村第一書記,率領大家開展扶貧工作。一開始,他的工作并不順利,當地村民質疑、嘲笑甚至譏諷他,然而邱史方并沒有氣餒。他在領導和學校的幫助下,通過以真心換真情,以行動換信任,終于以實際行動贏得了村民們的信任。短短幾年內,邱史方無私無畏,帶領大家實干巧干,在黨的扶貧攻堅政策的幫助下,最終解決了安江村長期積累的貧窮四大難題,使安江村成了遠近聞名的脫貧示范樣板,而邱史方也被安江村人喜稱為“我們的自己人”。

這部音樂劇很現實,編劇在這里采用了整體正敘、重點雕琢、敘中有點、以點帶面的手法,將邱史方請命赴深山,始遭困惑且堅忍不拔,最終以真心換真情,帶領大家脫貧致富的事跡展現在舞臺上,并以戲劇的力量,給人們帶來了真切真實的效果。

劇中,編劇有意安排了情感對比、人物對比、動靜對比、氛圍對比等情節(如邱史方隔空與燙傷的女兒對話,落后村民梁八斗與邱史方的相斗,春苗姐弟的歌聲與邱史方沉寂的想象,村民們與考上大學的春苗集體慶賀等等),從而使音樂劇的主題發展變得曲折、真實而又富有人情味,一些具體焦點的展現(如梁八斗的轉變,田婆婆的傾訴等)則顯得很有教益性和感染力,體現出有情有義、有血有肉的情感效果。

縱觀全劇,編劇充分調動了寫實主義的表現風格,以舞臺畫面感結合人物心理表現,以現代的信息隔空效果“駕馭”地理橋梁,以四條扶貧攻堅線索為展開依據,既突出了邱史方作為典型人物的個性,又通過人物個性的展現,襯托出了安江村扶貧攻堅工作的偉大成就,真可謂是戲劇上的一次“雙贏”。

《融水謠》的音樂是我最喜歡的,它自然委婉,抒情氣息彌漫,有著沁人心脾的感覺。韓蘭魁不愧是著名作曲家,他很擅長“捕捉”音樂素材中精致而富有代表性的民歌因素,并將這些民歌因素恰如其分地融入全劇的音樂創作中。在《融水謠》中,韓蘭魁與鄭飛寫出了很多至美的旋律,而這些旋律,有的帶有濃郁的苗家色彩,有的帶有漢族特別是西北地區的風格,劇中邱史方的幾個主要唱段,都有著這些顯著的特點。邱史方的唱段從唱法上看采用的是民族加通俗的類型,然而它在某種程度上又增加了美聲唱法的抒情性,從而使這一角色的音樂形象變得富有多樣性。

韓蘭魁為這部劇所寫的重唱及合唱均很出色,尤其是合唱(開始時學校師生與安江村民的隔空對唱),其效果帶有戲劇音樂的對比性和戲謔性,與“靜止”的音樂會合唱完全不同。此外,作曲家為劇中兩位少年所寫的音樂亦十分富有寓意,它有著純正的“幻想感”和無邪的“期待感”,聽來令人心中頓生出一種由衷的希望和憐憫。

劇中的主題曲寫得意境滿滿,抒情的韻味十分濃烈。這段主題音樂由小提琴獨奏發展成為全體的合唱,聽后給人們帶來了陽光般的燦爛感和充滿幸福的心愿體現。當全劇以歡慶的氣氛結束時,這段音樂再次出現,此時它已被全體演職人員升華成了一首印刻在人們心中的溫暖旋律。

眾所周知,韓蘭魁是一位功力深厚的全面型作曲家(鄭飛是他過去的學生),數十年來寫過無數的交響音樂、大合唱、影視音樂和戲劇音樂,有著豐富的創作經驗和嫻熟的創作技法。此次寫《融水謠》,他同樣發揮了職業作曲家的優勢,一開始便為這部劇的音樂寫作搭起了完整的“框架”,從而使全劇的音樂有了一體化的、銜接自然的結構。除此以外,他還為音樂劇的特殊情節創作了富有民族特色及交響化的舞曲及場景音樂,從而為全劇音樂增強了必要的戲劇性與動力感(如與群眾一起的勞動舞曲及山洪中搶救堤壩的音樂)。

《融水謠》的音樂創作是富有個性的,它盡含著自由的民族風格和富有想象的浪漫情調,它的音樂(包括舞蹈音樂)是奔放直白的,盡管沒有百老匯式的現代節奏,但卻有著富有民族趣味的生動感。我個人感覺,這種特色應該被認為是中國音樂劇特色的一種,即民族的、自然的、富有現代鄉村氣息的風格。

導演李俊強在這部劇中展現出了年富力強的才華,他與兩位執行導演(馮舒彤、聶力)一起,為整部音樂劇的舞臺編排付出了巨大心血,為這部音樂劇最終立在舞臺上起到了至關重要的作用。

我在看這部劇時,深深感覺到了一種青春拂面的陽光感。在劇中,駐村第一書記邱史方是一位帶有陽光色彩的時代青年,他打破了以往人們對鄉村支書或下放干部的印象,將那種陳舊的、過于死板的造型徹底改變,取而代之的則是新時代知識型干部的青春熱血。

我認為,以上這些正是李俊強這種新型導演所追求塑造出的人物形象。它對于觀眾,尤其是對現在的青年觀眾來說,無論是在視覺的認可度還是在人物性格的理解度上,都是具有貼近感和現實意義的。

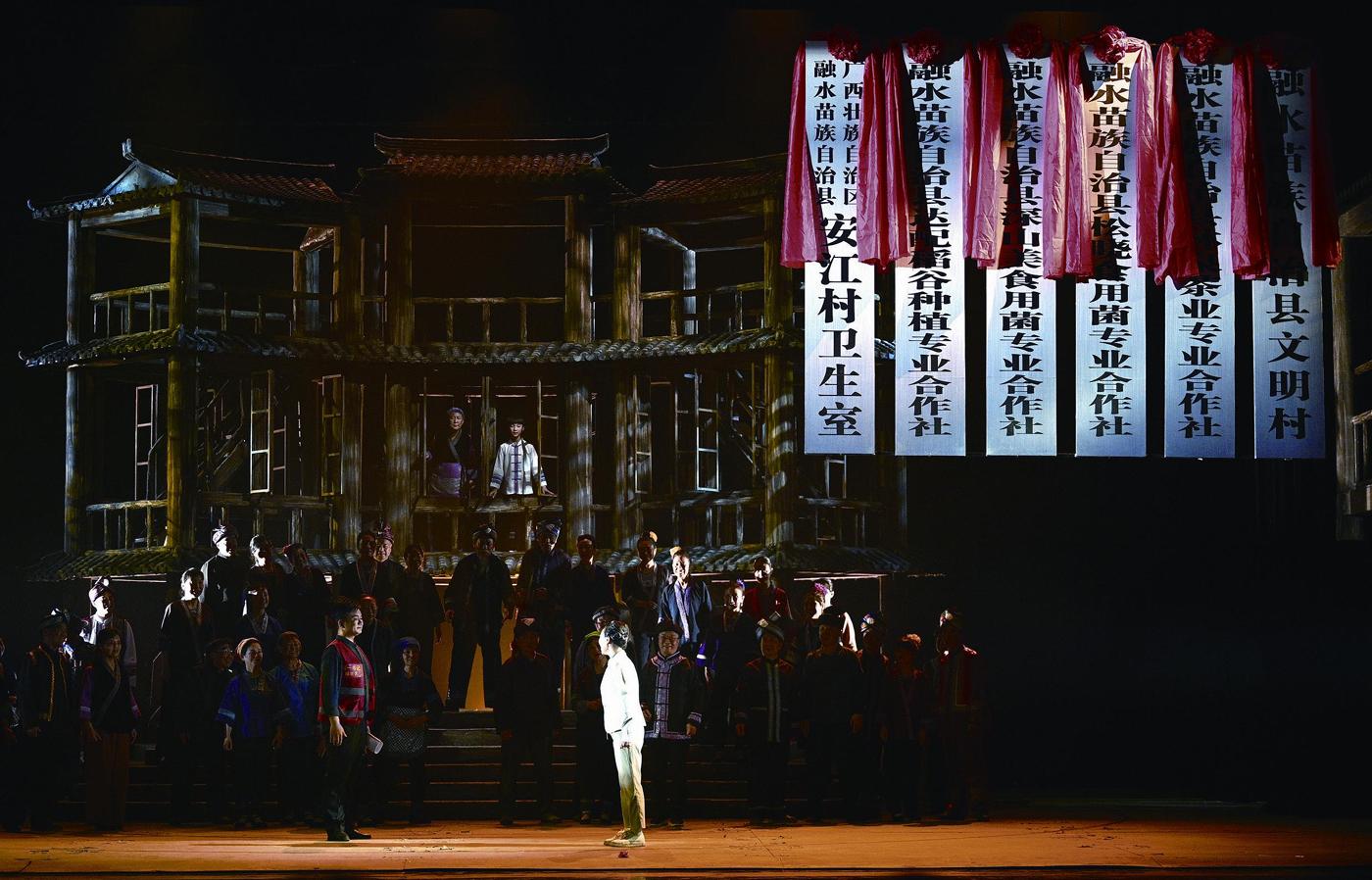

《融水謠》的舞美是有特色的。開幕時,舞臺正面的旋轉竹樓,給人們帶來了清晰的民族視覺感,而兩幕旁的移動框架,則為表現邱史方的校方同事、家屬支持者及安江村貧困村民的不同心情與態度帶來了隔空的對峙感。而在劇中,通過這三個不停轉動的旋轉竹樓與框架,所有的人物及事件都得到了順理成章的安排與展現。這種設計我認為是一種較為高級的思路,演員們可以在最短的時間內完成必要的場景轉換,亦能夠使人物及劇情在多維空間里得到立體化的表演。只是它的規模和經濟耗費較大,如此龐大的旋轉布景不利于今后下基層演出。

《融水謠》的演員陣容相當年輕,據我了解,他們基本上都是西北工業大學教工藝術團自己的演員(還有西北工業大學大學生演員及附屬小學學生演員),可以說,是他們獨立撐起了全劇的演出。唯有飾演邱史方的郝亮亮是陜西師大音樂學院的教師,他曾是第十七屆中國音樂金鐘獎民族唱法金獎獲得者,是一位很有造詣和實力的歌唱演員。

郝亮亮作為一名專業歌唱演員,在這部劇中的表現可謂一枝獨秀,他演唱技法嫻熟,演唱風格獨特,在劇中飾演邱史方時,面對大段的“民風”式詠嘆調,他以民族加通俗的混合唱法,將這些唱段唱得深切動情、委婉自然,其聲音感染了現場所有的觀眾。此外,他還在劇中清唱了一大段陜北信天游,那豪爽遼闊的聲音,贏得了廣大觀劇者的一致贊嘆。

飾演田春苗的梁亞唯是一位美聲演員,她聲音一出,我就感覺到她受過專業訓練,雖然我至今也不知道她在哪學過聲樂,但從現場的演唱效果來看,她應該是一位具有一定功力和經驗的女高音。其余演員大多是業余演員,身在舞臺上或多或少都有著緊張的感覺。然而這些人能唱能舞能演,在舞臺上既活躍又適度,其勇氣、才華和大度無不令人欽佩。在我看來,這些人若都能夠再進行一段專業進修的話,成為合格的專業演員并不是不可能的。

作為一部原創音樂劇,應該說《融水謠》代表著西北工業大學全體師生和定點扶貧干部的心聲,也代表著人心向黨,步入社會主義新時代的強烈愿望。而作為一部帶有專業性的藝術作品,這部音樂劇同樣有著特殊的風格和強烈的效果,它是西北工業大學全體師生員工的一部驕傲之作。

然而,作為一部新創作品,《融水謠》不可能在藝術上達到完美無缺的程度,亦不可能在演出水平上與國家職業劇院比肩。為此,我想在此對該劇的創演提出一些修改的建議,希望全體創演者能夠諒解和參考。

(一)編劇方面。全劇話劇感過強,道白與對白太多,且語言不夠精練,致使演員在演出中語速太快,令觀眾難以聽清。由于道白與對白過多,致使音樂劇的表述顯得平鋪直敘太多,出現了一定的“敘述堆積感”,從而影響了一些高級戲劇手段的使用。

(二)導演方面。《融水謠》全劇導得很活潑,這是優點。但從整體來看有些偏過,舞臺上的場面混亂的較多,條理清晰的較少,這是與導演的整體調度有關的。更主要的是,邱史方的性格導得有些偏失,人物過于時尚化了,在強調了親民性和時代性時忽視了嚴肅性和成熟性。而梁八斗的個性也導得不夠準確,現在只突出了他嗜酒無賴的一面,但對其內心的痛苦,因貧窮而導致的家破妻離狀況及情緒方面,卻沒有深入的刻畫與表現。

(三)音樂方面。《融水謠》的音樂顯得非常順暢,但存在著個性音樂少,共性音樂多的欠缺,如此便使得劇中角色人物的音樂特性不夠鮮明,一些音樂段落有著相對雷同的效果。

(四)表演方面。《融水謠》的演員陣容雖并不專業,但經過刻苦努力之后,他們順利地完成了全劇的演出,這是人所共知的事實。然而說到這部劇表演的完美性,這個演員陣容還是有缺陷的。我認為最大的一點就是演得太過,有些地方因為表演太過而失去了一定的真實感。例如邱史方,盡管他是一個青年,甚至是一個“時代帥哥”,但他展現的畢竟是駐村第一書記的形象,而這個形象就要求他擁有一定的沉穩、一定的鎮定、一定的處事能力,他應該除了親切陽光之外,時時給人以一種放心的依托感和政策水平。但現在的邱史方很多地方像個孩子,動不動還要別人去給他擦眼淚,這一點讓人看起來很不協調。

再有,田婆婆在向邱書記敘說兩個孫兒的不幸時,其哭訴的程度也演過了,以致她的哭訴令人難以聽清她所說的話,未免給人們帶來了一種帶有表演式的“假象”。除此之外,梁八斗、玉蘭等角色,也都有著不同程度的“演過”現象,關于這一點,我希望導演有機會再和演員們仔細推敲一下角色的把握程度。

《融水謠》是一部實實在在的作品,西北工業大學能夠創演出這樣一部具有時代精神和時代氣息的音樂劇,真的是一件可喜可賀的壯舉。它的成功說明了,西北工業大學是一所有人才、有能力、有擔當、有膽魄的大學,這樣一所既有社會責任,又有科教實力的大學,今后一定會在包括脫貧攻堅在內的一系列重大活動中充當全國的標兵。