香椿實生苗生長變異及早期優選

臧真榮,孫 濤,魯儀增*,魏 娟,劉萍萍,張連合

(1.山東省林業科學研究院,山東濟南,250014; 2.國家林業草局原元寶楓工程技術研究中心山東省林草種質資源中心,山東濟南250102; 3.蒙陰縣國有中山寺林場,山東蒙陰276200; 4.成武縣國有白浮林場,山東成武274000)

香椿Toona sinensis (A.Juss.) Roem.為楝科(Meliaceae)香椿屬(Toona)中的珍貴樹種,其主要分布于我國華北、華東、中部、南部和西南部各省區以及朝鮮,其集用材、食用、藥用為一體[1],被稱為“中國桃花心木”[2]。我國香椿資源遺傳多樣性較豐富,山東等地的遺傳多樣性高[3]。近年來,許多學者在種質資源評價、資源開發及良種選育等方面進行了系統研究。其中,在種質資源方面,重點開展來了香椿天然群體種實[4]、種子[5-7]和葉部[8]表型多樣性研究、光合特性的比較研究[9]、核型分析[10]、SRAP 和SSR標記開發[10-12]及遺傳多樣性[12]研究,挖掘了TsCCR[13]等基因。在資源開發利用方面,深入開展了香椿抗氧化物[14-18]、營養成分[19]、風味物質[20-23]以及相關香椿芽[24,25]、香椿茶[26]制品等研究,初步篩選了藥用香椿種質[27],探明了木材解剖形態特征及其物理力學性質[28-29]。在良種培育方面,通過近40年的研究,初步探明了香椿地理種源苗期變異規律[6,7,30,31]、抗寒性特征[32-36]、生長節律[37],初步進行了種源早期選擇[38]、家系及單株早期選擇[39-40]、野生優株選擇[41]和無性系早期選擇[42]以及香椿中齡林培育技術[43]。但是,我國香椿良種培育進程落后于其他珍貴樹種,而且山東香椿種質資源的開發利用研究進展亦較慢,尚未篩選出抗寒速生良種。本研究以山東種源的香椿實生苗為材料,進行抗寒速生種質材料篩選,以期為香椿的良種培育提供支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

2016年秋季采集山東省菏澤市成武縣白浮鎮種源的香椿優樹種子,于通風處晾干后備用。由于香椿優樹單株的種子量較少,2017年將香椿各單株的種子混合,浸種1d 后溝播于山東省林草種質資源中心的港溝保育庫繁育圃。采用高床育苗,播種行距為40 cm,深度約0.3 cm。按照株距8~10 cm 間苗后培養,總育苗量為500 株。各實生苗均可以正常露天越冬。

1.2 試驗方法

1.2.1 調查方法

2020年春季,分別從播種畦的東部、中部和西部隨機調查20 株香椿實生苗的生長量,以其代表實生苗的總體情況。隨后,從香椿繁育圃中抽取株高、胸徑和地徑最為突出的實生苗作為備選優株。

1.2.2 數據處理方法

利用Microsoft Office Excel 2013 和SPSS 18.0軟件進行數據統計分析。按照平均值(M)加上2~4倍標準差(S)為指標篩選優異單株。

2 結果與分析

2.1 香椿實生苗生長變異分析

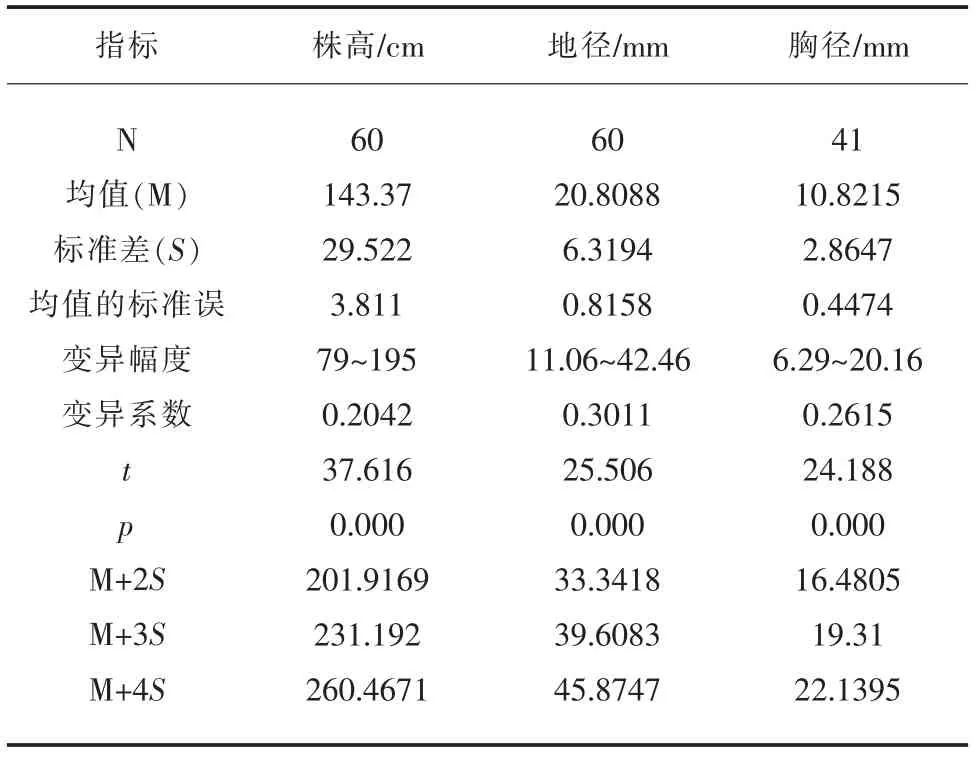

參試60 株香椿實生苗(表1)的樹高平均值為143.37 cm,變異幅度為79~195 cm;地徑平均值為20.8088 mm,變異幅度為11.06~42.46 mm;胸徑平均值為10.8215 mm,變異幅度為6.29~20.16 mm。其中地徑生長量變異最大,變異系數為0.3011;其次為胸徑生長量,變異系數為0.2615;株高生長量變異較小,變異系數為0.2042。t 檢驗顯示(表1),香椿實生苗的株高、地徑和胸徑的株間差異均達到顯著水平。以上說明香椿實生苗個體之間存在較大差異,其株高、地徑和胸徑變異豐富,具備選優的潛力。

表1 香椿各性狀測定值及t 檢驗

通常按照苗木生長量的平均值加上2~4 個標準差篩選優株,按照M+4S 標準篩選香椿優株時,其樹高、地徑和胸徑應分別超過260.4671 cm、45.8747 mm和22.1395 mm。其遺傳增益幅度分別不應低于81%、120%和104%。

2.2 香椿各性狀相關性分析

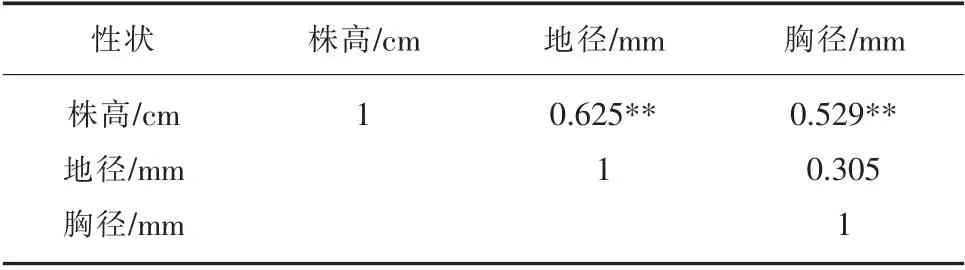

相關性分析(表2)表明,香椿的株高、胸徑和地徑兩兩之間具有較強的相關性,其中地徑、胸徑均與株高均呈極顯著正相關,其相關系數分別達到0.625 和0.529。地徑和胸徑呈正相關,但未達到顯著水平,其相關系數為0.305。

表2 香椿各性狀相關性分析

2.3 香椿各性狀主成份分析

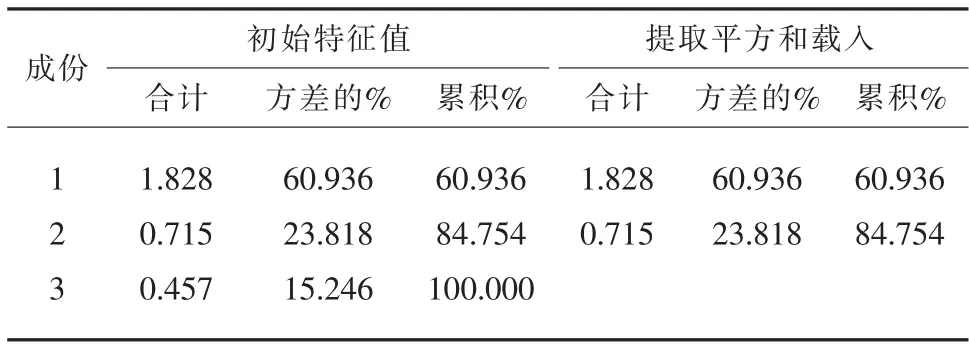

由香椿實生苗的各性狀存在極大的相關性,本研究通過主成份分析,將香椿的3 個指標降維,使相互獨立的少數幾個能充分反映總體信息的因子。以累積貢獻率達80%為閾值選擇出主成份Y1 和Y2(表3),其貢獻率分別為60.936%和23.818%,累積貢獻率達84.754%。

表3 香椿各性狀主成份分析

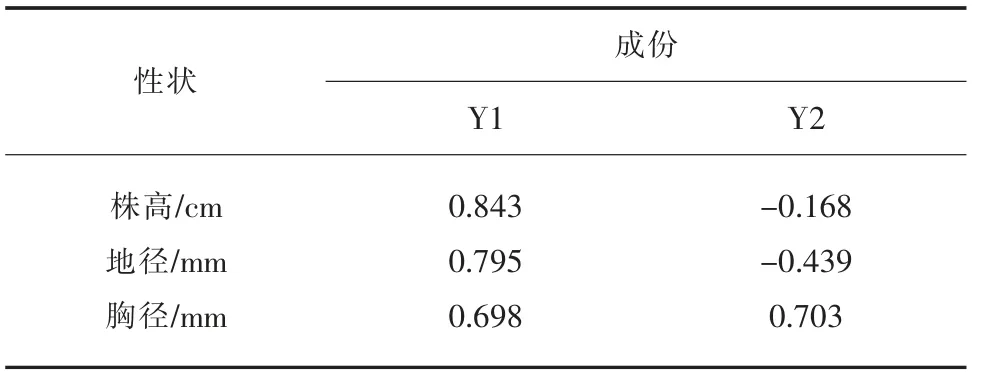

2 個主成份與3 個性狀指標的關系 (表4)表明,Y1 與3 個指標均呈現正相關,占比最大為株高(0.843)和地徑(0.795),當Y1 大時,其株高和地徑均較大;Y2 與株高和地徑呈負相關,與胸徑呈現正相關,其中絕對值占比最大為胸徑(0.703),當Y2 大時,其胸徑大。根據樹高和胸徑可以篩選苗期香椿優株。

表4 香椿主成份與表型指標的關系

2.4 香椿優良單株選擇分析

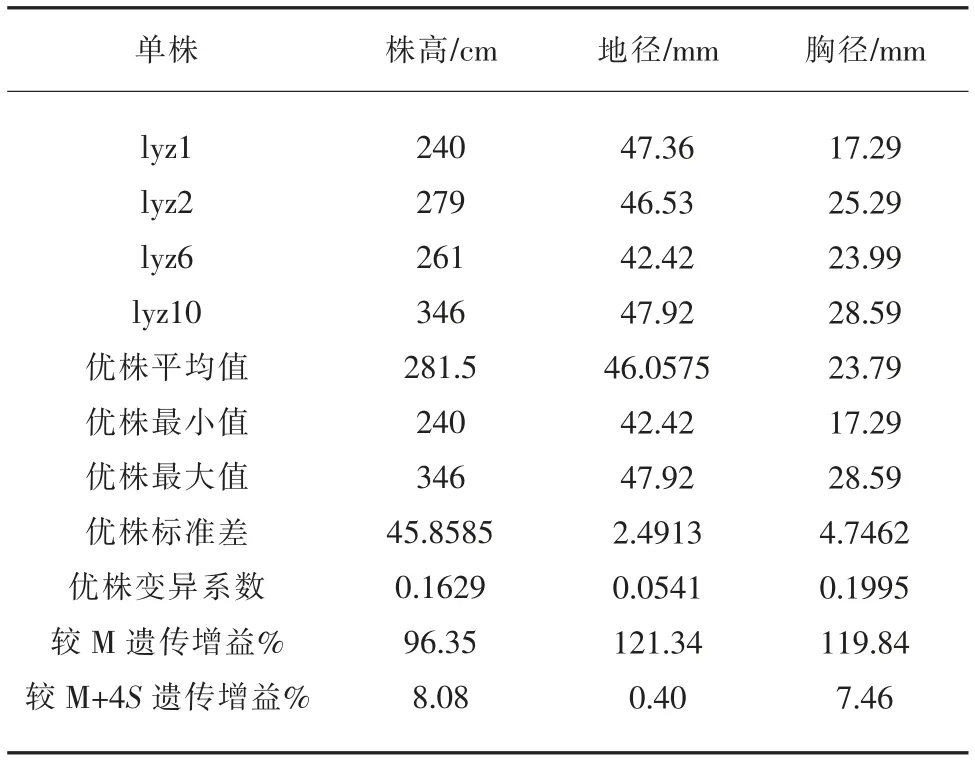

按照M+4S 標準,基于香椿樹高、地徑和胸徑綜合篩選出4 株香椿優株(表5),其樹高、地徑和胸徑平均為281.5 cm、46.0575 mm 和23.79 mm,入選率0.8%。遺傳增益較M 分別增加96.35%、121.34%和119.84%,遺傳增益較M+4S 分別增加8.08%、0.40%和7.46%。但4 個優株之間的生長并不一致,其胸徑變異最大,變異系數為0.1995;其次為樹高變異,變異系數為0.1629;地徑生長量變異最小,變異系數為0.0541。綜合以lyz10 優株最佳,其樹高、地徑和胸徑分別達到346 cm、47.92 mm 和28.59 mm,單株遺傳增益較M+4S 分別增加32.84%、4.46%和29.14%。

表5 基于生長量香椿優良單株選擇

3 結論與討論

3.1 討論

實生苗變異是林木選優的來源,以樹高、胸徑和地徑進行早期優株選擇,已在黑楊(Sect.Aigeiros)[44]、柳樹(Salix babylonica)[45]、赤桉(Eucalyptus camaldulensis)[46]等樹種上取得了成效。香椿良種培育通常必須考慮抗寒及生長量2 個因素[31]。近年來,學者初步探明了我國東北方向的香椿種源較西南方向的種源更抗寒[33]。浙江[47]、河南[48]、江蘇[6]等地的研究表明,本地種源的香椿均較為優異,應優先選擇本地香椿種源作為開發利用的材料。同時,相關研究表明,香椿的苗期性狀可為早期選擇提供參考[39],可通過株高、胸徑、地徑等指標對1~3年生香椿的進行早期選擇[40,42,49,50],通過樹高、胸徑、冠幅對4年生香椿進行速生相關選擇的效率可達90%[47]。

山東泰安等種源的香椿遺傳多樣性高[3],本研究材料采自山東種源,其苗期樹高、胸徑和地徑變異豐富,具有較大的開發潛力。因此,本研究以山東種源的3年生香椿優樹混合種子為材料進行苗木培育和早期選擇,結果可靠。綜合表明本研究篩選的4 株優株的樹高、地徑年均生長量均較大,分別高于浙江省試驗點不同種源香椿的年高年生長量49.8~92.9 cm[31]、54.56~81.48 cm[33]以及年地徑生長量12.43~13.94 mm[33],高于江蘇省試驗點不同種源香椿的年高生長量51.25~119.42 cm[6],亦高于四川省試驗點的香椿半同胞家系年均高生長量29.92 cm[39]和高生長量38.1~101.6 cm[40]、年均地徑生長量4.18 mm[39]和地徑生長量4.42~9.14 mm[40]。復選的4 個優株均具有較好的生長優勢,培育前景好。

3.2 結論

香椿實生苗的株高、地徑和胸徑的株間差異均達到顯著水平,按照M+4S 標準綜合篩選出4 株香椿優株,其樹高、地徑和胸徑平均為281.5 cm、46.0575 mm 和23.79 mm,遺傳增益較M+4S 分別增加8.08%、0.40%和7.46%,入選率0.8%。綜合以lyz10 香椿最佳,lyz10 單株遺傳增益較M+4S 分別增加32.84%、4.46%和29.14%。